近55年来滹沱河山区水资源变化规律与影响因素

2015-12-16赵鹏宇冯文勇步秀芹郑庆荣徐学选

赵鹏宇,冯文勇,步秀芹,崔 嫱,郑庆荣,徐学选

(1.忻州师范学院 旅游管理系,山西 忻州034000;2.广西壮族自治区环境保护科学研究院,南宁530000;3.忻州师范学院 地理系,山西 忻州034000;4.中国科学院 水利部 水土保持研究所,陕西 杨凌712100)

出于解决突出水资源问题目的,多年来,许多学者针对流域范围忻州段水资源问题进行过研究,取得了不少成果,内容涉及水资源特性、变化、影响因素等问题[1-7]。分析发现,这些成果对理清该区域水资源的变化与影响机制还存在一些障碍:(1)缺乏自然分区研究,多行政分区研究;(2)研究标准不统一,如水资源分区的划分、水资源量的计算标准等;(3)研究数据大部分集中于2000年之前,而2000年之后人类活动与水资源演变更为紧密。上述原因造成研究者得出的结论差异较大,甚至出现矛盾的现象。本文利用人类活动强度最大的近55a资料,在前人有关环境变化、人类活动和水资源研究成果的基础上,系统分析滹沱河山区水资源变化情势,剖析各分区之间的相互影响,探讨几十年来水资源变化的驱动因素,为该区域水资源调控与水环境整治提供参考。

1 滹沱河山区的基本情况与分区

1.1 水系与地形

滹沱河是山西省的主要河流之一,也是华北地区的著名河流,它发源于五台山北麓繁峙县泰戏山脚下的乔儿沟,经山西东北部入河北省,汇入子牙河,在天津市境内归海河、注渤海。在华北地区培育出一条长587km的绿色文明走廊,流域面积达26 630km2,滹沱河山区是指山西省忻州市的东部。境内有7县(市),总面积11 936km2。

滹沱河干流在山西境内以北、西南环绕五台山,形若“S”形。崞阳以上为上游,属峡谷型河道,河流由东北流向西南,沿程纵坡变化较大,从几十分之一到千分之一,河流宽度为100~500m;崞阳至济胜桥为中游,长约90km,具有平原型河道的特征,河床宽500~1 000m,河道平缓,比降约为0.1%,枯水期河床中易形成沙洲,主流摆动较大;济胜桥以下为下游,属峡谷型河道,河床窄深,比降逐渐变陡,水流湍急,形成不少陡坎,干流平均纵坡0.32%。崞阳至界河铺河流转为南北流向,河床组成中以细砂为主,出界河铺峡口后折向东流,至济胜桥进入山区。滹沱河区河流属海河流域的子牙河水系。主要为滹沱河,其支流有峪口河、阳武河、云中河、牧马河和清水河。

地形地貌基本可划分为三种类型[8]:一是基岩山区,占流域总面积75%以上,主要包括流域以东和南部的五台山、系舟山,北部的恒山南段,西部的云中山等;二是一般山丘区,包括黄土高原丘陵区和山前黄土丘陵区主要分布在原平市、五台县中北和红崖一带,滹沱河两岸的山前地带,为山地与平原间的过渡地带;盆地平原区,主要分布于滹沱河沿河地带,为宽阔平坦的河漫滩,属河谷冲积平原。滹沱河区的盆地平原区、一般山丘区、基岩山区面积分别为2 751,8 010,1 175km2。

1.2 气候与降水

滹沱河区地处中纬度大陆性季风气候区,受西伯利亚干冷气团和太平洋暖湿气团进退交锋的控制。流域内四面环山,属温带半干旱气候。1980年以后,气温有上升趋势,平均上升0.05℃/a。蒸发量一般是平原大于山区,水土流失严重、植被稀疏、干旱高温地区大于植被良好、湿度较大的地区。五台山是水面蒸发的低值区,五台山中台顶处水面蒸发量不足1 300mm,而定襄县中心处水面蒸发量仅为1 350mm,其它各县市介于1 350~1 750mm之间。1980年后滹沱河山区逐年水面蒸发量年平均增加0.18%。

滹沱河区多年平均降水量484.0mm,界河铺以上为473.2mm,界—济区间463.3mm,济胜桥以下523.5mm,一般是山区雨量多,平川、河谷雨量偏少。在气候变化对水资源总的影响当中,降水是最主要的因素之一。滹沱河山区降水量年际差异较大,时空分布不均。降水量的季节分配极不均匀,年内变化较大。

1.3 流域分区及特点

综合分析滹沱山区自然环境及水资源开发利用情况,不难发现滹沱具有独特的流域特点:在人类干扰活动不大的情况下,流域径流主要形成于下游地区、水资源开发于中上游环境,下游出口水量直接决定了下游平原地区水资源量。目前,上游水资源开发形式主要是地表水利工程截水;中游的水利工程以地下水开采为主,主要是为忻定盆地城镇发展及农业供水;下游则水资源开发利用率较低。考虑到数据获取、开发利用、规划和管理、自然环境特点以及计算方便,将滹沱河山区划分为3个水资源区,即:界河铺水文站以上区域(Ⅰ区),流域面积5 931km2,为成水与用水环境;界河铺至济胜桥水文站区域(Ⅱ区),流域面积2 785km2,为用水环境;济胜桥至南庄水文站区域(Ⅲ区),流域面积3 059km2为典型的成水环境。

2 分区水资源的变化

2.1 分区地表水资源的变化

地表水资源量指河流、湖泊、水库等地表水体的动态水量,用天然河川径流量表示。Ⅰ区地表水资源量使用界河铺水文站径流数据;Ⅱ区地表水资源量使用济胜桥水文站数据,反映了界河铺—济胜桥(即忻定盆地主要地表水源地)区间的水资源变化情况;Ⅲ区则使用南庄水文站数据。

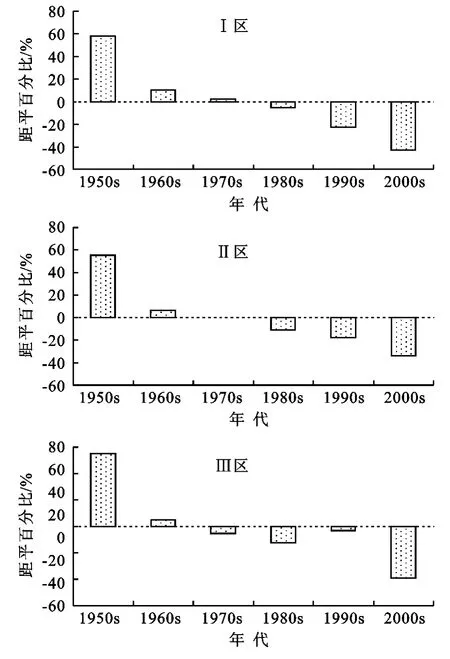

根据忻州市水资源公报及相关文献中的数据,将20世纪50年代以来,每10a一个阶段,进行水资源量距平计算,结果见图1。可以看出:20世纪50年代以来各区水资源量下降程度较明显,50年代的水资源量远超1950年以来的平均水平;60年代急剧下降,70年代成为转折时期,20世纪初期突然大幅减少,水资源显著变少;但不同区的变化情况有所不同:中上游地区(Ⅰ,Ⅱ区)在70年代为正距平,济胜桥以下地区(Ⅲ区)70年代已为负距平。90年代至今是滹沱河山区整个近60a时间序列中枯水期,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ区降水量与多年平均比下降分别为4.9%,4.9%,6.0%,表现为Ⅰ,Ⅱ区地表水资源大幅减少,但Ⅲ区影响明显偏小。

2.2 分区地下水资源的变化

因为不同文献的地下水资源评价方法不同,进行地下水资源量的比较存在困难,因此选择地下水位这一客观参数来分析地下水资源变化趋势。

第Ⅰ、Ⅱ区水资源分区在20世纪80年代开始,地下水资源成为该区水资源开发总量的主要组成部分,且开采区域以盆地平原区为主。资料显示,1982—2000年,忻定盆地地下水位平均每年下降1.04m,至2000年,盆地内超采区集中在忻府区和原平市,超采区占盆地总面积的3.5%,而采补平衡区47.6%,尚有开采潜力区面积占48.9%。而到2010年,忻定盆地地下水位上升区、下降区、相对稳定区面积分别占盆地区总面积的3.7%,14.7%和81.6%。

第Ⅲ水资源区地下水以变质岩、碎屑岩裂隙水和局部岩溶裂隙水形式,以及局部河床第四系堆积物中的孔隙水形式存在。根据忻州市第二次水资源评价及近10a水资源公报数据显示,近30a内地下水资源变化不明显[9]。

图1 滹沱河山区各分区地表水资源量不同年代均值距平

3 滹沱河山区水资源变化影响因素分析

自80年代以来,滹沱河山区由于人口增长、工农业和生活用水增加、水资源污染、生态环境恶化以及由气候变化所带来的天然水资源的减少,使水资源的供需矛盾更加尖锐。另外滹沱河山区水资源只有出境,少有入境,更加剧了该区域水资源的匾乏程度。气候变化因素包括降水、蒸发、露点、气温等的变化,对水资源的变化有较大的影响,特别是一些人类活动影响较小的山丘区,已成为影响水资源变化的主要因素。其中降水、蒸发的变化成为最主要因素[10]。

人类活动对于水资源变化的影响主要表现在两个方面:一是未还原部分,是指因工程措施和生物措施改变了下垫面条件(如水土保持措施等),以及雨强变化导致天然产水量的衰减,这部分水量无法用统计方法得到精确数据,通过计算、分析可以解决这个问题,用水保活动影响量表示。二是已还原部分,是指经过统计的工业、农业(农业灌溉、农村人畜和林牧渔业)、城镇生活消耗水量以及水库蓄变量等,这部分耗水量可以通过统计进行还原计算,用水利活动影响量表示。

3.1 计算方法及结果

气候变化对水资源变化影响的计算方法是:首先利用1980年以前资料率定的参数,模拟在1956—1979年下垫面条件下,1980—2010年的气候条件下的天然水资源状况。然后把1956—1979年的天然径流量和在1956—1979年下垫面条件下1980—2010年的天然径流量进行对比,可得出影响大小程度。具体方法对照崔炳玉等[11-12]的研究成果,气候变化对水资源变化的影响量公式为:

Q气影=Q80后拟-Q80前

式中:Q气影——气候变化对水资源变化的影响量;Q80后拟——在1956—1979年下垫面条件下模拟的1980—2010年的平均天然径流量;Q80前——1956—1979年的平均天然径流量。人类活动对水资源变化影响的计算公式为:

Q人类=Q未还-Q还原

Q未还=Q天然-Q模拟

式中:Q人类——人类活动对于水资源变化影响总量;Q未还——水保活动影响量;Q还原——水利活动影响量;Q天然——天然径流量;Q模拟——下垫面条件不变时的模拟计算量。

3.2 影响因素分析

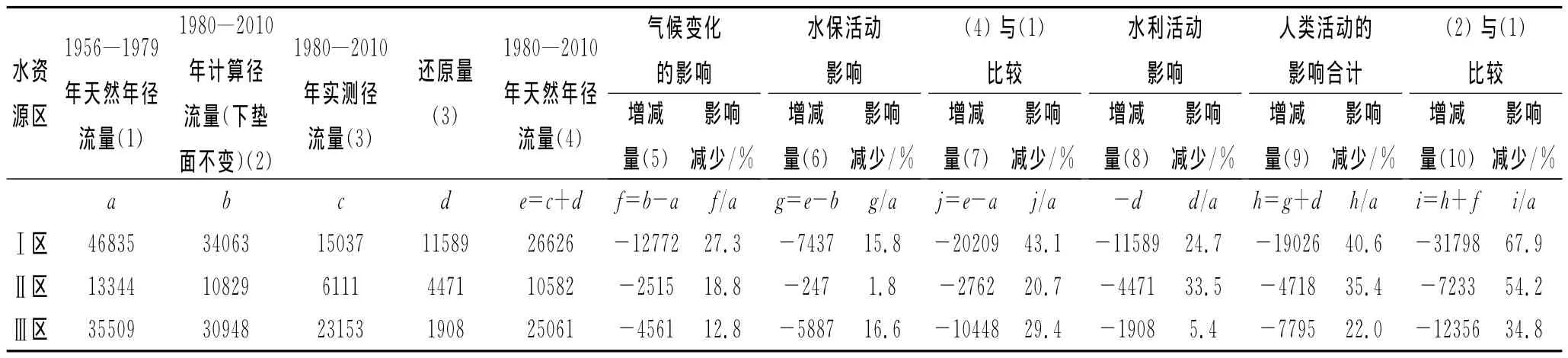

通过计算,得到各水资源分区的气候变化对水资源变化的影响,见表1。需要说明的是各分区气候影响水资源分析中使用的蒸发量数据直接来源于2004年忻州市第二次水资源评价报告,此处不再单独计算。

表1 气候变化和人类活动对水资源变化的影响程度分析

成水用水环境(Ⅰ区):气候变化和人类活动分别使径流量减少了12 772万 m3/a,19 026万 m3/a,占1956—2010年平均天然径流量的27.3%,40.6%,其中水保活动与水利活动分别使径流量减少了7 437万 m3/a,11 589万 m3/a,占1956—2010年平均天然径流量的15.8%,24.7%。由此可见人类活动是水资源减少的主要因素,人类活动因素中,其中水利活动对水资源的影响约占60.8%。分析其原因,气候因素中降水和蒸散发是天然条件下水资源形成的必要条件,下垫面的变化则起着分配蒸散发量、地表水资源量、地下水资源量的作用。下垫面变化对水资源总量的影响实际上可以被综合在蒸散发量变化的影响中考虑,或者被综合在径流变化和地下水变化中。其他如气温、湿度等气象因子对水资源的影响都可被综合在降水、蒸散发这两个因子中考虑。该区年降水量平均每年减少0.34%(算术平均),根据2004年忻州市第二次水资源评价结果显示,1956—2000年该区蒸发量年平均减少0.19%,影响该区蒸发主要气象要素并非温度,而是平均风速的变化,因此,降水量是该区水资源减少的主要气候因素。水保活动主要表现在该地区自2000年后退耕还林(草)及京津风沙源治理工程实施,在一定程度上改变了下垫面,蓄减了地表径流。水利活动主要与该地区人口、农业、畜牧业发展,使该地区用水量持续增加有关。

用水环境(Ⅱ区):气候变化和人类活动分别使径流量减少了2 515万 m3/a,4 718万 m3/a,占1956—2010年平均天然径流量的18.8%,35.4%,其中水保活动与水利活动分别使径流量减少了247万m3/a,4 471万 m3/a,占1956—2010年平均天然径流量的1.8%,33.5%。由此可见人类活动是水资源减少的主要因素,人类活动因素中,其中水利活动对水资源的影响约占94.9%。该区年降水量平均每年减少0.31%(算术平均),蒸发量年平均减少0.46%,降水减少趋势明显,但是蒸散发量和降水量基本同步地持续下降,只是在20世纪80年代和90年代下降趋势减缓,之后又加剧。这不但表示了蒸散发量变化受主要降水量控制,而非研究区水资源变化的主要影响因素,而且说明该区影响水资源变化的关键气候因素是降水。水保活动与水利活动对该区水资源影响差异较大,该区为忻府区、定襄二座县城所在地,工业、城镇生活、农业消耗地表水量最大,同时消耗地下水量也大,间接地影响水资源的变化,因该地区大部分属于平原盆地区,农业发达,农田为主要下垫面,人类对下垫面的影响较小,因此水利活动对于水资源变化影响程度远大于水保活动。

成水环境(Ⅲ区):气候变化和人类活动分别使径流量减少了4 561万 m3/a,7 795万 m3/a,占1956—2010年平均天然径流量的12.8%,22.0%,其中水保活动与水利活动分别使径流量减少了5 887万m3/a,1 908万 m3/a,占1956—2010年平均天然径流量的16.6%,5.4%。由此可见人类活动是水资源减少的主要因素,人类活动因素中,其中水利活动对水资源的影响约占24.5%。该区年降水量平均每年减少0.19%(算术平均),蒸发量年平均减少0.53%。与前面两区正好相反的是,该区水保活动对水资源影响远大于水利活动,主要与五台山地区禁牧后植被的恢复、退耕还林工程、小流域综合治理水保工程有关,而该地区以涵养水源,保护生态,发展旅游为主,丰富的水资源量相对应的是极低的水资源开发利用,地表水资源大部分流出境外,因此水利活动对于水资源变化影响程度远小于水保活动。

气候变化对滹沱河区水资源变化的影响具有一定的规律性:1980—2010年,由于气候变化使Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区水资源分别以平均每年0.88%,0.61%,0.41%(算术平均)的速度减少,衰减趋势是滹沱河山区从源头向下游逐渐减小;在气候变化的影响中,年降水量平均每年减少0.27%(算术平均),径流减少幅度则远高于降水减少幅度。人类活动对于滹沱河山区水资源变化影响程度也具有同样明显的规律性:Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区水资源分别以平均每年1.31%,1.14%,0.71%的速度减少,即从源头向下游影响程度逐渐减小;不同的是,水保活动影响程度大小顺序为Ⅲ区>Ⅰ区>Ⅱ区,水利活动影响程度大小顺序为Ⅱ区>Ⅰ区>Ⅲ区,这一规律与滹沱河区地表水、地下水供水工程现状条件和供水能力相一致。滹沱河山区气候变化、水保活动、水利活动影响分别占整个径流减少量的38.6%,26.4%,35.0%,人类活动合计约占61.4%。气候变化和人类活动对于滹沱河区水资源变化的影响程度比约为2∶3,所得结果与《山西省第二次水资源调查与评价》成果接近,说明方法正确、可信。结论与崔炳玉、杨丙寅[11-14]等人研究结果基本一致。

4 结 论

(1)根据自然地理背景和经济发展情况,可将滹沱河山区划分为3个水资源区:Ⅰ区为界河铺以上部分,属于成水用水环境,具有一定规模的人类用水活动,但支流密集,产流能力较强;Ⅱ区为界河铺至济胜桥段,属于用水环境,产流能力极弱,人类用水活动极为活跃。Ⅲ区为济胜桥以下至南庄区域,属于成水环境,降水较丰富,产流能力较强,区域内的用水活动并不强烈。

(2)滹沱河山区地表水资源逐年减少,根据距平分析,Ⅰ、Ⅱ区在70年代为正距平,Ⅲ区70年代已为负距平。地下水表现在Ⅰ、Ⅱ区忻定盆地地下水位逐年下降,平均每年下降1.04m,且超采区面积有所增大;Ⅲ区近30a内地下水资源变化不明显。

(3)滹沱河山区水资源的减少是由气候变化与人类活动共同影响的。气候变化、水保活动、水利活动影响分别占整个径流减少量的38.6%,26.4%,35.0%,人类活动合计约占61.4%。由于气候变化使Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区水资源分别以平均每年0.88%,0.61%,0.41%(算术平均)的速度减少;人类活动使Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区水资源分别以平均每年1.31%,1.14%,0.71%的速度减少,气候变化与人类活动对水资源变化影响程度具有相同明显的规律性:即从源头向下游影响程度逐渐减小;但人类活动表现方式并不相同,水保活动影响程度大小顺序为Ⅲ区>Ⅰ区>Ⅱ区,水利活动影响程度大小顺序为Ⅱ区>Ⅰ区>Ⅲ区。

[1] 李文清.忻州市地下水资源开发利用程度分析[J].山西水利科技,2005(3):157-172.

[2] 韩冬梅.忻州盆地第四系地下水流动系统分析与水化学场演化模拟[D].武汉:中国地质大学,2007.

[3] 薛元琦.滹沱河区水资源问题研究及对策[D].西安:西北农林科技大学,2007.

[4] 苏乃有.忻州市滹沱河生态需水最小流量的确定[J].山西水利,2008(3):26-28.

[5] 李宝花.滹沱河流域水文特性分析[J].山西水利,2008(3):24-25.

[6] 张翠云,张胜,李政红,等.滹沱河上游区地表水和地下水同位素特征[J].干旱区资源与环境,2008,22(5):160-163.

[7] 宋颖.山西省水功能区划及水质状况分析[J].山西水利科技,2006(4):68-69.

[8] 范堆相,山西省水资源评价[M].北京:中国水利水电出版社,2004:157-172.

[9] 史入宇,崔亚莉,赵婕,等.滹沱河地区地下水适宜水位研究[J].水文地质工程地质,2013,40(2):36-40.

[10] 张瑞刚,莫兴国,林忠辉.滹沱河上游山区近50a蒸散变化及主要影响因子分析[J].地理科学,2012,32,(5):102-109.

[11] 崔炳玉,崔红英.气候变化和人类活动对于滹沱河区水资源变化的影响[J].山西水利科技,2007(1):64-66.

[12] 崔炳玉.气候变化和人类活动对滹沱河区水资源变化的影响[D].南京:河海大学,2004.

[13] 杨丙寅.滹沱河南庄站河川径流减少原因分析[J].山西水利,2007(6):34-35.

[14] 翟正丽,彭静,李翀.基于SWAT模型的滹沱河流域水文效应研究[J].水利水电技术,2010,40(9):5-9.