文:作为中国美学 观念的起源、演进、定型

2015-12-16张法

张 法

哲学与文化

文:作为中国美学 观念的起源、演进、定型

张 法

文来源上古东南族群仪式之人(巫)的裸身之文和西北族群仪式之人(巫)的毛饰之彣,在东南西北各族融合为华夏的过程中演进为帝王冕服,进而成为以朝廷冕服为核心的整个朝廷之文,即夏商周礼乐文化中的美的体系,再进而扩展为宇宙的普遍之美。在春秋战国的礼崩乐坏中,文的体系中的绝大部分色、声、味的美,都成了只满足人的欲望的享乐对象,失去了原来文的整合性中的政治-伦理和神学-形上意义,从而文成为饰,而遭到道墨法各家的攻击,只有文字之美仍保持着原来文的整合性中的政治-伦理和神学-形成意义,这样,文成了狭义的文字之美。中国美学的文的意义,正是在这一历史过程中形成的。

裸身之文;毛饰之彣;朝廷冕服;宇宙普遍之美;文字之美

在上古中国,一方面,来自西北的羌姜诸族由羊饰大人演进而来的“美”,成为具有宇宙普遍性之美,①张法:《“美”在中国文化中的起源、演进、定型及特点》,《中国人民大学学报》2014年第1期。另方面,从东南夷越诸族由文身大人演进而来的“文”,也成了具有宇宙普遍性之美。郑玄在《乐记·乐象篇》(“以进为文”)的注中曰:“文犹美也”,②郑玄注的全文是:“文犹美也,善也。”即文之义,与美一样,是外观之“美”与内在之“善”的统一。就是从两字在美学上的同一性上讲的。从整体上讲,中国上古具有宇宙普遍之美的概念,主要是三个:美、文、玉。在这三大概念中,玉将另专文论述,在文与美中,前者比后者具有更为重要的意义。因此,对于中国之美的观念起源来说,理解“文”的起源和演进与理解美的起源和演进同样重要,乃至更为重要。

一 文的本义与文身的地域族群

文的起源是上古仪式之大人(巫)。正是美的起源也是上古仪式之大人(巫),上古中国,东西南北各方仪式中不同装饰之大人(巫)在互动和融和中追求自己的形象在天下的普遍地位,“美”为羊头装饰之大人,由于受“美”字的引导,重在头部装饰,有羊头饰、牛头饰、羽头饰、日头饰,辛头饰……虽然巫与灵都与身体装饰为主,但容易被忽视。而“文”则强调身体之饰。考虑到巫与灵都强调的是身体装饰,文对身体的强调就会突显出来。当把关注点从美移到文,上古大人的形象的关注重心就从头部装饰进入到了身体整体。以身体装饰为视点,就会发现古文字中的不少字都是反映以身体装饰为主的,比如:

在文与美的比较中,上古仪式的演进,盖呈现为西北方的“美”与“善”与东南方的“文”与“灵”之间的互动。“文”与“美”一样,在东西南北仪式中不同装饰的人之互动和融和中追求自己的形象在天下的普遍地位,而且,文也与美一样,确实达到了作为宇宙之美的目标。因此,文的起源和演进,构成了中国上古美学观念的又一重大亮点。

“文”在古文字里为:

朱方圃、商承祚、陈梦家、徐中舒等都把“文”释为正立的以胸中饰画代表文身的人形,①朱方圃: “文即文身之文。象人正立形象,胸前之/ ×等,即刻画之文饰也。”(《殷周文字释丛》,第67页,北京:中华书局,1962)。商承祚:“ 乃人形,与大同意。中之从X、人、V、/,即胸前所绘画之文也。”)(《古文字诂林》第8册,第68页,上海:上海教育出版社,2001)。陈梦家:“古文字中的文,象一个正面而立的人。”(《古文字诂林》第8册,第69页),徐中舒:“象正立之人形,胸部有刻画之文饰,故以文身之纹为文。”(《古文字诂林》第8册,第71页)商承祚与李孝定还讲,“文”盖即“大”。②商论见前注,李孝定:“文之作 与大之作者近形,颇疑文大并人之异构。其始并象正面人形,而后则写之,独具人义,而大文具废。”(《古文字诂林》第8册,第71页,上海:上海教育出版社,2001)。即为仪式中文身之大人。文,究其是仪式中的大人来说,与美相同。但美,第一,强调的是动物形象之羊(乃最初的图腾观念),第二,强调的是头饰(以首为贵的观念),这两点都要进一步演化,前者演化为超离动物形象的大人,后者随着前者的演化而为大人头上之冕。而文作为仪式中的大人,虽然其中的一些字形也强调头饰,但同是更强调的是身体,特别是前体正面的图画装饰(错画为文)和身体内部的具灵之心。文字的身体中间加上心:,既可释为具灵之心,也可释为胸部佩饰。③陈梦家:“古金文‘文’常于胸中画一‘心’字形,疑象佩饰形,文即文饰。” (《古文字诂林》第8册,第69页,上海:上海教育出版社,2001)这已经进入到玉饰内容了。特别是“文”字写作,加上玉旁。表明玉在身体之美上的重要地位,同时也显示了“文”是作为持玉或佩玉之王,是在仪式中的大人这一条中国文化在上古时期的历史路线上演进的。总而言之,文,是仪式中的大人,以身体之文身为其初形,而身体之文的演进,构成了文从原始到理性的历程。这一历程同时又是中国上古美学观念的演进历程。文后来成了为具有宇宙普遍之美。

文,是仪式中文身的大人,这一在仪式中突出身体之美的文化来自何处呢?《礼记·王制》曰:“东方曰夷,被发文身……南方曰蛮,雕题交跤。”郑玄注云:“雕:文。谓刻其肌,以丹青涅之。”讲东夷和南蛮的广大地区皆有文身习俗。东夷的起源与成形,说法较多,基本上在以泰沂为中心的广大地区,三代以前东夷的相当部分(在考古学上是后李文化到北辛文化到大汶口文化到山东龙山文化,在文献上是太昊、少昊、颛顼、帝喾、舜,所代表的人群)融入华夏,夏商时代,东夷主要被中原王朝用来指泰山以东的九夷了。金文里有淮夷、秦夷、京夷、南夷等名,《论语》、《左氏》、《战国策》等书中也均提及九夷。“九”指其多也。《后汉书·东夷传》:“夷有九种。曰畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、凤夷、阳夷。”讲的也应是夷的主体部分。远古东夷的文身景观,在文献中还可以窥见一些,如《山海经·海外东经》讲“东方句芒,鸟身人面,乘两龙”,应是身上文以鸟,双腿文以龙的形象。《帝王世纪》讲太昊伏羲氏是“蛇身人首”,是以蛇文身的形象。而东夷的主要部分在五帝之时融入华夏,且成为其主干,在这里已经包含着夷人中的文身大人向华夏衣冠的演进,而西周时代周公封鲁和太公封齐,华夏教化开始在山东的中心地带推行。这时,夷人的文身之俗,除了在更东更北的台湾、琉球、韩国、日本存在之外,④《后汉书·东夷列传》:“韩有三种:一曰马韩,二曰辰韩,三曰弁韩。马韩在西,有五十四国,其北与乐浪,南与倭接……其南界近倭,亦有文身者。”《三国志·东夷列传》:“今倭水人好沈没捕鱼蛤,文身亦以厌大鱼水禽。后稍以为饰,诸国文身各异,或左或右,或大或小,尊卑有差。”与东南广大的百越重合在一起,被形成中的华夏话语归入“百越”这一总体范畴之中。正如东夷在其关联性上,是一个范围广大的文化类型,⑤凌纯声:《中国的边疆民族与环太平洋文化》,第134页,台北,联经出版公司,1979。何光岳:《东夷源流史》,“前言”第3页,南昌:江西教育出版社,1990,都把东夷讲得很大,甚至覆盖了百越的广大地区。但这一东夷与百越的重合,引起学术上的不同意见,但却符合《礼记·王制》讲的东夷和南蛮都有文身这一文共同点的讲法。百越也是一个范围广大的类型,是“在新石器时代,由长江下游、闽江下游、珠江下游、红河下游、澜沧江-湄公河下游、怒江-萨尔温江中下游地区一直到伊洛瓦底江中上游地区,广泛分布着历史文化特点相同的一个民族群体”。①王文光、李晓斌:《百越民族发展演变史》,第5页,北京,民族出版社,2007。而百越中最早与前华夏诸族互动的,在考古上,是从河姆渡文化、马家滨文化、崧泽文化到良渚文化,到商周时期,山东地区的东夷以齐鲁为代表,已经融入华夏,原始文身已经演进为华夏衣冠,百越诸族的文身习俗在华夏文化的眼中,特别显著夺目。从《左传》、《庄子》、《墨子》、《韩非子》、《战国策》、《山海经》到《淮南子》、《说苑》、《论衡》、《史记》、《汉书》、《后汉书》……都有涉及,如——《左传·哀公七年》讲周太王(古公亶父)长子端委和次子仲雍为了把继承权让给三弟季历,出走到荆蛮地区(即江苏南部的吴地),从其俗而“断发文身,祼以为饰”。《庄子·逍遥游》讲宋人拿衣帽到诸越去卖,结果发现“越人断发文身。”《淮南子·原道训》:“九疑之南,陆事寡而水事众,于是人民被发文身以像鳞虫”。《汉书·地理志》:“今之苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、南海、日南,皆粤(越)分也。其君禹后,帝少康之庶子云。封于会稽,文身断发,以避蛟龙之害。”《后汉书·西南夷列传》讲(云南西部的哀牢夷):“种人皆刻画其身,像龙文,衣皆著尾。”以上文献,已经显示了断发文身的习俗存在于从商末到两汉的东南部、南部、西南(即古籍中的吴、越、扬越、干越、闽越、南越、西瓯、骆越、西南夷)等广大地区。而今在语言系属上归为汉藏语系壮侗语族的壮、布依、傣、侗、他佬、水、毛南、黎等民族,大都渊源于古代的“百越”族群。属于南岛语系的台湾高山族,主要源自古代“百越”系统中闽越支系。“百越”的许多后裔民族在漫长的历史时期内,仍然保留着纹身艺术之俗。②林琳:《论古代百越及后裔民族的文身艺术》,《广西民族研究》2005年第4期。

但以文身为起源的“文”作为一种东夷南蛮百越的习俗,而能提升到普遍的美,在于三点:第一,文身在东夷南蛮百越之中本就具有文化的核心意义。第二,这一文化的核心意义在上古中国东西南北的互动之中,有一系列的变化。第三,在这一变化中提升成为华夏的共同之美。下面就以上三点分别论之。

二 文身的原初意义: 中华古礼的原型

前引《礼记·王制》,讲文身是东夷南蛮的古俗,东夷进入华夏,其原来的文身如何,按《帝王世纪》、《山海经》、《左传》等文献中的只言片语,应为鸟、龙、蛇等图像,但其与古礼和风俗的关联已在五帝时代与华夏的融和中渐渐消失。而百越之地的吴在殷商末年,越在春秋末年,仍以文身为俗。《墨子·公孟》曰“越王勾践,剪发文身,以治其国,其国治”。这里“剪发文身”是用来治国的,不仅仅是风俗,而且是社会-政治-信仰制度,是礼。墨子讲越国的“剪发文身”,是与齐桓公用“高冠博带,金剑木盾”以治其国、晋文公用“大布之衣,牂羊之裘,韦以带剑”以治其国、楚庄王的“鲜冠组缨,缝衣博袍”以治其国,相比较的。这时,东面的齐,南面之楚都进入到以衣冠为礼的阶段,而只有在越,仍是剪发文身。正如前面所引文献表明,一是这一“剪发文身”的古礼源远流长,二是东南之仍坚持“剪发文身”之礼,在其有一个地域广大的百越作为基础。越国的“剪发文身”之礼,之能与春秋时代的齐、晋、楚三国之礼并行且与之一样达到“其国治”的政治和社会效果。在于越国之礼虽然外在形式不同于三国,但在内在核心上却与之相同。从内在核心上讲,“剪发文身”这一源远流长的古礼,具有与其他古礼一样的三大共同点:

第一、文身图案与氏族的根本观念紧密相关。文身作为在身体下进行纹画,特别是《礼记·王制》的“雕题”是“刻其肌,以丹青涅之”,身体要承受巨大的痛苦。《淮南子·泰族训》也说:“刻肌肤,镵皮革,被创流血,至难也。”为什么再难再痛也还有文身呢?因为与氏族部落里最核心的观念有关。身之所文的,是类似于图腾理论所讲的图腾。既是氏族部落之祖先,又是氏族成员的保护神。汉代高诱在《淮南子·原道训》中注释越人文身时说:“文身为蛟龙之状,以入水,蛟龙不害也,故曰像鳞虫也。”《史记·周本纪》说越人:“常在水中,故断其发,文其身,以像龙子,故不见害。”应邵注《汉书·地理志》“文身断发”也说以避蛟龙之害,曰:“常在水中,故断其发,文其身,以像龙子,故不见伤害也。”这里都是讲的越人身上所文的龙图案与水中之龙的关系。龙是后来由多种动物组合而成,汉代文献称越人身体文龙,是后来观念,作为龙的其主要因素的蛇,具有更远的时间和更古的文化。闻一多说:“龙与蛇实在可分不可分,说是一种东西,它们的形状看起来相差很远,说是两种,龙的基调还是蛇,并且既称之为龙,就已经承认了它是蛇类……龙在最初本是一种大蛇的名字。”①《闻一多全集》(3),第80页,武汉:湖北人民出版社,1993。《说文》曰:“南蛮,蛇种。”即南蛮以蛇为图腾,南蛮在五帝时代为三苗,一个强大而众多的地域联盟。苗语自称其为“人”(古苗语为mlwan),而华夏对这一自称音译为“蛮”。②李永燧:《关于苗瑶族的自称——兼说蛮》,《民族语文》1983年第6期。而苗、蛮都有“蛇”之义。与百越相关的民族方言中,蛇都占有突出的地位。吴的上古音为NB,与布依语Nɯ²、傣语Nu²、苗语naŋ³³、nen³⁵,皆为同音,都有蛇的语义。而今黔东苗族除自称为mhu³³的之外,还有自称为qa³³nə¹³、qa³³noŋ¹³、qa³³noŋ³⁵、qa³³nao¹³、qa³³nao²³的,他们比邻而居,来源于共同的自称。③石德富:《苗瑶民族的自称及其演变》,《民族语文》2004年第6期。文身以蛇,在《山海经》中也有描述。《海内经》曰:“南方…有神焉,人首蛇身。”《海内南经》曰:“窫窳,龙首,居弱水中,在狌狌之西,其状如貙,龙首,食人。”《海内西经》曰: “窫窳者,蛇身人面。”《大荒南经》说:“南海诸中有神,人面,珥两青蛇,践两赤蛇。”闻一多认为,“断发文身”与“人首蛇身”具有现实中的关联性。吴春明、王樱《南蛮蛇种文化史》说:古代文献所讲的“南蛮”、“百越”地带,即从江苏、浙江、江西、湖南、福建、广东、广西到台湾,以及中南半岛的广大地区,其新石器时代以来的陶器装饰、青铜纹样与雕塑、岩画艺术中充满了的蛇形图像,正与文献上讲的文身图像一致,透出了“南蛮蛇种”的文化观念。④见吴春明、王樱《“南蛮蛇种”文化史》,《南方文物》2010年第2期。这种以蛇的各种图案文身的习俗在百越的后裔各族仍然留存,如后来的傣族、黎族、高山族、蕃族等等。⑤见林琳《论古代百越及其后裔民族的文身艺术》,《广西民族研究》2005年第4期。而且百越的文身,不仅蛇的具象,还包含着蛇的图案化和抽象化,陈文华考证了印纹陶中常见的云雷纹、S纹、菱回纹、波状纹、曲折纹、叶脉纹、三角纹、编织纹、蓖点纹、圈点纹、方格纹等十一种纹样,分辨出其分别是由蛇身盘曲形状的简化、蛇身扭曲简化、蛇身花纹图案化、蛇身爬行状态、蛇脊骨形状模拟、蛇身斑纹或蛇皮鳞纹的简化。认为这些几何印纹陶的纹饰是起源于古越族的蛇图腾崇拜。⑥陈文华:《几何印纹陶与古越族的蛇图腾崇拜》,《考占与文物》1981年第2期。总之,这些资料透出了,文身关系到百越诸族的根本观念。

第二、文身具有百越诸族的成人礼的作用。《淮南子·齐俗训》:“中国冠笄,越人劗发。”劗发即断发。这是从冠笄之礼的角度讲中原地区与百越地区的不同。冠笄之礼是中原诸族的成人礼。男子成年行冠礼,头上戴冠,以冠束发。女子成年行笄,用笄束发。百越诸族则是剪断头发而形成符合越礼的发式。中原成年之礼,不仅是冠笄,还有相应的服饰,同样百越的成人之礼,不仅要断发,还人拔牙、漆齿、文身。文身就把氏族的核心图案文于身上。《礼记·冠义》曰:“冠者,礼之始也。”《礼记·昏义》曰:“夫礼始于冠、本于昏(婚)、重于丧祭、尊于朝聘、和于射乡,此礼之大体也。”百越诸族成人礼中的文身,意味着将人的自然之躯,按社会、仪式、观念的要求加以改变,显示了自然人向社会(氏族、文化)人的生成,更重要的是,只有文,人才达到了自己的身份认同,才标志作为社会(氏族)人的完成。

第三,文身作为礼的重要功能是对人的等级差别进行外观感性上标识。《墨子》讲的越王用“剪发文身”之礼以“治其国”,越礼与华夏之礼一样,其重要功能就是对人进行等级区分。这在后来关于文身的社会功能记叙中也一同反映出来,《后汉书·东夷列传》说:“诸国文身各异,或左或右,或大或小,尊卑有差。”宋代范成大《桂海虞衡志·志蛮》记载黎族规定奴婢不得纹面:“惟婢获则不刺面。”这里所说的“获”,据《方言》云:“获,奴婢贱称也。”由此可见,黎族纹面已有身份贵贱的等级之分别。宋《太平寰宇记》:“生黎……尚文身,豪商文多,贫贱文少,但看文字多少,以别贵贱。”《礼记·乐记》讲礼的最大功能在“别”(区分)。《荀子·礼论》讲了“别”就是“贵贱有等,长幼有差,贫富轻重皆有称也”。如果说,文身作为一种古礼,最初是平等性的图腾观念,然后有从生理上对人进行分类的成年礼,社会的再进一步演化,就会提升到别贵贱的等级标志。从越王的剪发文身而使越国大治,文身已经演进到别贵贱的功能了。

正是文身古礼内蕴着与后来精致化中华之礼同质的三大功能,“文”才最后演进成为中华之礼和中华之美的核心。

文来源于文身,乃东夷和百越的古礼,是古礼中文身之巫(大人)的形象。文,这种在身体上刻缕图像的行为,前面已讲,是将人的自然身体,按社会、文化、观念的要求进行改变,使自然之人变成社会之人和文化之人。文身是在仪式(原始古礼)中进行的。是仪式使文身具有了神圣性,同时文身之人在仪式中获得的神圣使之成为仪式的核心,从而影响到整个仪式的性质。原始古礼是诗、乐、舞、剧的合一,这合一都是在文身之人的统帅下进行的。舞由文身之人来舞,乐由文身之人来奏,诗由文身之人来唱,“剧”由文身之人来演,因此,文身的人处于古礼活动过程的核心地位。仪式中,人身上的符号形象是与器物上的符号形象和建筑中的符号形象一致的,是与仪式之乐同质的,因此——这一点很重要——文可以代表整个仪式。如果说,豊(礼),以器物的角度来象征仪式,文则以仪式主体(文身之巫)的角度来象征仪式,文因其在原始仪式中处于中心位置,而使文与礼可以互通,从而代表整个仪式:文即礼。文是从外观(文身)的形式来表示人,进而由人扩展为整个礼,即从文身之人的外观而扩大引申为整个仪式的外观,因此,整个仪式的外观可以称为文。古礼仪式是整个氏族社会的核心,从而整个氏族社会由这一核心而扩展来的整个外观,礼器、明堂、墓地、村落建筑形式及其饰物,都是“文”。更进一步,整个氏族的外观,都是“文”,就是中国意义上的文化。文(一种文身之人之美和仪式外观之美)在社会中的普遍化,其实质是自然的人化和人的文化。这样文就有了狭与广两义,狭义的文即仪式中的人(文身之人);广义的文一是礼的外观(文物、文饰、文章),二是社会的外观“文章者,礼乐之殊称也”。广狭二义是在古礼中互动互渗而形成的。这样文就有了两条发展之线。一是人之“文”(美)的发展。一是整个文化之“文”(美)的发展。正因为两者的互渗,最后让“文”成为具有宇宙普遍性的美。

因此,文,就有两条演进路线,一是文作为人之外观(文身之人)的演进,二是文作为整个礼之外观的演进。前一种演进,让文成为美的核心,后一种演进,让文成为具有宇宙普遍性之美。下面先讲第一个方面。

三 从文与彣到华夏衣冠:人的身体在上古诸族互动中演进

从文身之人这一点上看,文身,在中国上古东西南北各文化的交融中,最后演化为华夏衣冠。《周易·系辞下》讲,“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治”。透出的是,在由黄帝到舜的漫长时间里(从考古上,在西方是从庙底沟文化到中原龙山文化的演进,在东方是从大汶口文化到山东龙山文化的演进),炎黄诸群与东夷诸族的互动融合,而形成了五帝时代以华夏衣冠为核心的礼乐文化。在《史记》中,五帝按时代顺序排列,是黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。今人考证,黄帝、尧来自炎黄诸族而为(盟主之)帝,而颛顼、帝喾、舜来自东夷诸族而为(盟主之)帝。华夏衣冠在黄帝之时作为天下之礼而创立,在舜之时而完成,而标志原始古礼向五帝时代的礼乐文化在身体之文上的完成。其中一个最重要的内容,就是东夷古礼的文身在这一时期演进为华夏衣冠。

文,是东夷南蛮百越古礼中的文身,但这文身在作为古礼中的巫大人,又有古礼中一切巫的共同性,即文,突出的是巫身体上的神圣标志。中国地形,西北高而东南低,西北的青藏高原天气寒冷,西方北方各族因为天气原因,并像东南各族那样以“祼以为饰”的“文身”表现出来,但作为仪式之巫,身体上还是有与之内容相同的神圣标志。就这内容来说,也是“文”。因此,为了理解文在以后的演进,应把文从仪式之巫的标志上作广泛的理解。在这一意义上,文的演进,在内容上,是仪式中之人的外观之美的神圣标志的演进。

从仪式中人的外观之文来看文的发展,从文字的关联性上来讲,有三个语汇群与之相关:(1)毛饰类,即彡,主要源于用动物皮毛来进行身体装饰,如:形、修、彰、彩、彦……这一类型凝结为语汇上是“文采”。(2)交错型,即画,主要用源于用刻绘方式来对身体进行装饰,如:斐、辨、粉、份……这一类型凝结在语汇上就是“文绘”。(3)织物类,即锦,主要源于用丝布类对身体进行装饰,如:黼、黻、绮、绢、绯……这一类类型凝结在语汇上就是“文绣”。词汇的三类,呈示出了中国上古的古礼中的大人(巫)之“文”(美的身体)在互动中演进的主要特点。从理论上讲,毛饰类与西北寒冷地区中仪式中的大人的身体之文相关,交错型与东南温暖地区中仪式里的大人的身体之文有关,而织物类则可以用来标志两者的融会之后华夏衣冠的出现。

先看毛饰类。古代文献中,描写上古(或曰“太古”或曰“古之时”)状况,多有“衣皮而冒皮”(《后汉书·舆服志》)、“衣其羽毛”(《礼记·礼运》)、“衣皮带茭”(《墨子·辞过》)之辞。①《墨子·辞过》:“古之民未知为衣服时,衣皮带茭。” 《礼记·礼运》:“昔者先王未有宫室,冬则居营窟,夏则居增巢。未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血,茹其毛,未有麻丝,衣其羽毛。” 《绎史》引《古史考》载:“太古之初,人吮露精,食草木实,穴居野处。山居则食鸟兽,衣其羽皮,饮血茹毛;近水则食鱼鳖螺蛤。未有火化……”《白虎通》(远古时期):“民人但知其母,不知其父……饥即求食,饱即弃余,茹毛饮血,而衣皮苇。”《后汉书·舆服志》:“上古穴居而野处,衣毛而冒皮。”这是从普遍的服饰史讲,但从古礼史来讲,作为仪式中的大人(巫),则应是在运用动禽植物来保护身体的基础上进行精致化、观念化、美学化。而语汇中的“彡”,就是这一精致化、观念化、美学化的结果。彡,《说文》曰:“毛饰画文也,象形。”段注:“毛所饰画之文成彡。”《说文》与段注释彡为毛是对的,但进一步把彡解成用毛做聿(笔)而画成美的图案,则是用后来之事去猜远古之迹,不对。应为徐锴所曰:“古多以羽旄为饰,象彡。”②徐锴:《说文解字系传》,第180页,北京:中华书局,1987。即彡者毛也,用毛皮鸟羽而组织成美的图案,图案为何种形状,是与氏族的根本观念相连的。因此,东南古礼中“祼以为饰”的文身大人(巫)谓之“文”,西北古礼中皮羽为饰的彡身大人(巫)谓之“彣”。正因为“彡”不是一般生活中的服装,而乃是仪式中的美饰,因此,凡与“彡”相关的字,大都有“美”的含义在其中:彰、彩、彬、彤、彦……兽类中虎的美丽外皮为彪,飞禽中雕的美丽外羽为彫。蛇类中螭有美丽外形为彨,古礼仪式中人饰皮羽而有美丽外形曰彣。仪式中之“彣”为彡,以三来形容其多,因此,李孝定讲,“彡”有不绝之义。【舟彡】,为船行之不绝,彭为鼓声之不绝,【酉彡】,为酒之不绝,肜为肉之不绝,③见《古文字诂林》第八册,第54页,上海:上海教育出版社,2001。同理,彩为光耀不绝。从古礼的性质来讲,彣即为古礼中大人(巫)毛饰的身体舞动起来的效果。正如巫、舞、無,三字同义,巫在仪式中起舞而通向形而上之無。毛饰之彣,不仅在于身体本身,还与氏族观念和宇宙观念相连,彣之美感,正是从这不绝于此身体之饰,而与天地相连,又渗入到天地的互动与不绝中去。这正是中国哲学中虚实相生的起源。

再讲交错型。如果说,彣的毛饰,无论是头上之鸟羽、胸前对毛饰进行的组织,还是腰下的兽尾安排,都容易把注意引向毛饰本身,那么,文身把图像刻画在身上,突出的则是图像本身,而图像与原物的不同,具有了心灵的领会和技术加工,观念的作用增多了。图像性的文比用实物进行的饰,有更大的自由性和更强的观念性。文,包括刻缕和画绘,刻缕是图像固定在身体上,绘画则可绘上抹去再绘,本质性根本性的图像是不变,而具体性境遇性的图像是可变的,文,是两者的统一。但中国之文,不仅是图像之刻绘,更重要的还包含着怎样进行刻绘的基本原则。这在文献关于文的多样解说中体现出来。《说文·序》曰:“依类象形,故谓之文。”这里的“文”即文字,中国的文字,正是对客观世界的模拟象形中产生的,在象形中要达到事物的本质,第一,需要进行关联性思考,这就是《释名》讲的“文者,会集众采”,《周易·系辞》讲的“物相杂,故曰文”,《说文》讲的“文,错画也”。总之,不同的因素的互动结合才能产生“文”。第二,对不同因素要进行有层级的本质性简化,即对于众采,要取其要者,在色彩上是“五色成文”,在声音上是“五音成文”,从最根本上讲,则是“经纬天地曰文”。也许,正因为裸身之文,与毛饰之彣需要一种更强的创造意识,需要更多的观念作用,因此,当西北之彣与东南之文融会而为华夏之时,文被用来成为对两者的本质加以综合和进行提升的语汇。当然这一内容上观念上的综合提升又与身体装饰在技术上的改进即丝绸的出现和运用相结合,而使来自西北的毛饰之彣和来自东南的裸身之文一道进入到——由丝织品构成的锦绣之境:华夏衣冠。中国的服饰史源远流长,从三万年前宁海城小孤山遗址到一万八千年前山顶洞遗址都有骨针发现,说明缝缀兽皮鸟羽树荚已经是社会生活的组成部分,而山顶洞遗址出土的石珠、海蛤殷、鱼骨、鸟骨,以及鹿、狐等动物的犬齿做成的装饰品共一百四十一件,表明生活的美化业已发生。从八千年前甘肃秦安大地湾下层文化出土的陶纺轮,到新石器时代七千多处遗址均有纺轮出土,表明织布已经成为上古中国的普遍现象。近五千年前良渚文化遗址中发现了丝织品,表明服饰的精美化在上古时代业已出现。然而,与华夏衣冠紧密相连的不是上古的生活服饰史而是建立在生活服饰史之上而又超越服饰史的上古礼服史。《论语·泰伯》讲禹“菲饮食而致孝乎鬼神,恶衣服而致美乎黻冕”。即在生活上饮食很节俭但仪式中享品却很丰富,在生活中衣服很简单,仪式中衣冠却很华美。美是与仪式中大人装饰紧密关联的。前引《周易·系辞下》话,表明从黄帝,一种用来治理天下的服饰——朝廷冕服——开始登上历史舞台。在文献中,正如冕服被归之于黄帝一样,养蚕被归之于黄帝的夫人嫘祖。①《史记·五帝本纪》:“黄帝居轩辕之丘,而娶于西陵之女,是为嫘祖。嫘祖为黄帝正妃。”唐代赵蕤所题唐《嫘祖圣地》碑文称:“嫘祖首创种桑养蚕之法,抽丝编绢之术,谏诤黄帝,旨定农桑,法制衣裳,兴嫁娶,尚礼仪,架宫室,奠国基,统一中原,弼政之功,殁世不忘。是以尊为先蚕。”黄帝时代,正是东西南三大集团进行剧烈互动而形成中原中心的时代。而剧烈互动的重要物质因素之一,就是在布帛上的进步。黄帝-嫘祖的关联,正是在最先进最美丽的丝织基础上进行一种政治文化的古礼服饰改革:创造一种冕服制度,以“治天下”。在上古的宗教氛围中,冕服首先是一种祭服。《宋史·舆服志四》:“冕服悉因祀大小神鬼,以为制度。”冕服集中在两点上,头饰和身饰。冕服之冕,即以头上的冠来代替了上古前期的各种动物型植物型天文型武器型的头饰(如羊角、牛角、羽毛、太阳、辛、干……),而统一于新型的冕上(韦昭注《国语·周语上》曰:“冕,大冠也。”《礼记·问丧·冠礼》曰:“冠,至尊也”)。冕服之服,即以身上的丝织美服来替代了西北各族的毛饰之彣和东南各族的裸饰之文。

因为冕服在华夏形成中的重要性,其首创被归于在西东南三大集团互动中的胜利者黄帝。黄帝只是华夏衣冠开创者,其完成经过漫长的过程。《周易·系辞下》讲了黄帝、尧、舜的垂衣裳治天下,孔颖达疏曰:“黄帝制其初,尧舜成其末。”但尧舜也只是完成了冕服体系的基本构架。这从文献中关于冕的演进之论述也可以看出。《尚书大传》和《世本》都讲了“黄帝作冕”,《礼记·王制》讲了虞、夏、商、周的行祭之冠各不相同:虞为皇,夏为收,商为冔,周为冕。②《礼记·王制》:“有虞氏皇而祭,深衣而养老。夏后氏收而祭,燕衣而养老。殷人冔而祭,缟衣而养老。周人冕而祭,玄衣而养老。”冕服体系到周代在周公的制礼作乐中,才有了一个体系性完成。因此,孔子高调宣布要“服周之冕”(《论语·卫灵公》)。但周代的冕服是什么样的呢?《尚书》、《左传》、《国语》中可以看到周代冕服普遍地存在着,《周礼》中,《春官·弁师》、《春官·司服》、《夏官·弁师》、《秋官·大行人》以及《礼记》相关篇章,都对周代冕服作过描述。而今看来,《周礼》中讲的冕服只是战国秦汉学人的建构,而非周代的实际。不过,战国秦汉人的建构,是面对已有材料加上现实礼制需要和思维想象的结果。其所呈现的冕服体系,虽然在具体的细节上与周人有不少的距离,然而在基本构架和内在精神上,却是与由黄帝尧舜到夏商周的冕服体系基本一致的。由基本构架和内在精神呈现出来的朝廷冕服的基本原则,与此前的西北之彣和东南之文正好有一种历史的关联。因此,可以由此而探讨朝廷冕服在上古演进中的关键地位,以及并此出现的美学基本原则。

四 冕服之文:华夏一统的美学体现

上古中国,东西南北各族在多种多样的互动中汇聚中原而形成华夏,其重要标志就是朝廷冕服的产生。孔颖达《左传定公十年》疏曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”按此,华夏之名来自于“服章之美”为核心的礼仪体系上。这“服章之美”就是冕服。冕服被汉代以后的学人认定为古礼中的核心,虽然先秦文献表明冕服从黄帝尧舜到夏商两周都是存在的,但冕服的面貌究竟怎样,从《周礼》开始,就按照一套理论原则去重构周代冕服,自汉明帝始,①《后汉书·舆服下》:“孝平皇帝永平二年,初诏有司采《周官》、《礼记》、《尚书·皋陶篇》,乘舆服从欧阳氏说,公卿以下从大小夏氏说。”历代朝廷都以《周礼》为基础,推出了自己的冕服体系。但古礼中的冕服,却一直在迷雾之中。不妨这样理解,冕服是多元一体的华夏在中原成形时的产物,自产生之后,就一直在改进和调适之中,这一漫长的过程,在《周礼》得到了理论上的定型,在汉明帝时代得到了现实中的定型。两大定型不一定完全符合上古的冕服真实,但却内蕴着上古冕服的基本原则。冕服从黄帝初创到周公制礼使之体系化这一过程,是一个在东西南北各文化互动中的复杂过程,冕(头上装饰)和服(身体装饰)处在多样并存的互动演变之中,但这多样和演变又是由基本理念所左右。而正是冕服的基本理念,上接着原始时代的东南之文和西北之彣,下启了后来由《周礼》的理论建构和汉明帝的现实建构两者结合而来的大一统的冕服体系。而上古之文(彣)的体系和《周礼》-明帝之冕服体系,构成了两个参照点或经纬度,把古代文献中关于冕服从黄帝到周公的复杂演进呈现出一个大貌。

在从来自北方-西方的黄帝,先打败来自南方-西方炎帝,又打败自东方-南方的蚩尤,继而七十余战而定天下之的过程中(见《史纪·五帝本纪》),冕服产生了出来。在黄帝“一统天下”的过程中,战争的征服仅是一面,另方面还有吸收各方的长处,重要的是不把自己的东西强加于争斗的各方,而是在总结各方的基础上创造出一个新的东西,这个新东西是面对天下的,而不仅此是面对自己的,因此,它一方面既要具备对各方的吸引力,另方面又是超越自身的新型提升,并在这两方面的合力中,让整个天下都得到提升。这就是冕服产生的基础。从身体装饰的演化上看,冕服在身体两大方面,头和身,以及身的两大部分,上身和下身,进而下身的两个方面,腿部与脚部,都有根本性的改变。《左传桓公二年》臧哀伯讲了冕服的基本要件:衮、冕、黻、珽、带、裳、幅、舄、衡、紞、纮、綖。这是在周公对冕服体系化和《周礼》-汉明帝冕服体系之间的一种事实描述。在这十二要件中,头上部分有四要件:冕(即头上顶有平板的冠帽)、綖(是冠顶上平覆着的长方形版);紞(是从冠冕上垂下来彩色丝带,下端悬挂着玉石的饰物——瑱)、衡(是用来固定冠的头饰)。身体部分有六要件:衮(绘绣着曲龙图案的彩色上衣)、裳(下身穿的长裙)、带(束腰大带,以皮革或丝线编织)、黻(由腰悬垂遮盖从腹到膝的长方形或亞形饰物)、珽(是手持的玉版或笏或圭)、幅(是缠腿至膝的宽布带)、舄(是用规定色彩编织的双层厚底鞋)。②见杨伯峻《春秋左传注》(第一册),第86-87页,北京:中华书局,1981。这一春秋时代的冕服在具体形制上当然与黄帝时代有很大的不同,但其本质,即冕服由头部之冕和身体之服所构成,应当是一样的。以臧哀伯讲的冕服为参照,由西北之彣和东南之文演进为黄帝时代冕服,应当是怎样的呢?如下的几点是可以推理出来的。

第一是头饰被进行了本质性变化。由西北羌姜诸部而来的羊饰之头,由西北之羌和南方神农互动而来的牛饰头部,由东方太昊少昊而来的日饰头部,由东夷诸部而来的羽饰头部,由帝喾、颛顼诸部而来的干饰头部,以及各种各样的头部,统一而为冕。而冕冠是有象征意义的,汉明帝钦定的冕冠“前圆后方”乃以圆方象征天地;“朱绿里,玄上”,应以天色之玄象征天;“系白玉珠为十二琉”(《后汉书·舆服下》),应象征天上之十二纪。从先秦以前的文献图像中,冕并不完全是这样,比如臧哀伯讲的要件,就没有提到琉。然而不从具体形制而从抽象原则看,可以说,冕冠,把各种具体的牛羊鸟兽日月等图腾形象转变成了抽象的数形色。这是一种超越了具体而具有抽象象征,超越了图腾而具有宗教理性,超越了特殊而具有普遍适应性的头部装饰形制。

第二是身体装饰被进行了本质性的变化。西北的毛饰和东南的裸饰被丝织衣裳所代替。在《周易系辞下》里,对这一本质性变化,讲了两点,一是哲学和政治的象征意义,即黄帝、尧、舜推出新型衣裳的理论根据是“盖取乾坤”。上衣为乾,下裳为坤,乾为天,坤为地,新型衣裳是天地的象征。乾为尊,坤为卑,天在上,地在下,衣裳又是等级的象征。天下各族,都应遵循天地的规律。二是美学特点的本质意义。对于“垂衣裳而天下治”之“垂”。孔颖达疏曰:“以前衣皮,其制短小,今衣丝麻布帛所做衣裳,其制长大,故曰‘垂衣裳也’。”①北大整理本《周易正义》,第354页,北京:北京大学出版社,2000。冕服的一个最大的特征,就是宽大。人穿上宽大的服装之后,人的自然形体所具有东西被遮盖了,不重要的,而由服装显示出来的社会性、文化性、观念性就得到了突出。而人通过服装能够更为自觉地和自由地把社会-文化-观念的价值彰显出来。黄帝对天下的整合需要一套具有尊卑上下有序、中央四方有序等级制度,而这正好通过服饰的宽大性来进行感性和教化。

第三是宽大的丝织服装让古礼的文和彣得到了本质性的提升。东南之文是刻绘的自然身体上的,因此受到两个方面的局限,一是身体的立体性让图案不易得鲜明的体现,二是文身的固定性使复杂社会多重需要不易得到即时调整。而冕服的宽大让衣裳上的图案得到更为清晰的呈现,而衣服可以更换,从而不像自然人体只有一个身体,从而只文一种图案,而是可以用一整套服饰体系去呈现不同的图案。在《周礼》-明帝的冕服体系中,是六冕体系,从黄帝到周公,也许并没有这一整齐划一的六冕体系,但多冕体系应是存在的。西北的毛饰之彣,在形成图案时受到毛的材料本身的限制,其创作很难达到完全自由,而毛饰本身的动物性对于服饰的理性提升也是有所妨碍的。以布帛为材料的服饰对于毛饰之彣的图案进行的提升,与对裸身之文进行的提升在性质上完全一样。当毛饰和裸饰在布帛的被进行新的整合,毛饰之彣和裸身之文就被提升为冕服上的“章”。这就是《尚书·益稷》里舜讲的“日月星辰山龙华虫作会宗彝藻火粉米黼黻絺绣”。这里如何断句后人甚有争论,而汉代郑玄注《周礼·春官·司服》时,说“此古天子冕服十二章”。清末孙诒让正义从衣裳之章的逻辑统一性上将十二章解释为体系化的“日也,月也,星也,山也,龙也,华虫也,六者画以作绘,施于衣也;宗彝也,藻也,火也,粉米也,黼也,黻也,此六者紩以为绣,施之于裳也”。不管从黄帝尧舜到夏商周冕服之章究竟是怎样的,但冕服之有“章”却是肯定的,而“章”是一种体现文化精神的象征符号体系也是肯定的。如果说,“文”是一种身体之饰,“章”则是身体之饰中的象征体系。“文章”产生了黄帝开始的冕服建构,并在上古成为冕服的代称。章,来源于彰,如果说,彣是西北的毛饰之服,那么,彰则是毛饰之服上的象征符号,《说文》曰:“彰,文彰也。从彡从章。”强调的正是彰的彡(毛饰)起源。《康熙字典》引《韵会》曰:“文章飾也。从章,从彡。毛髮貌。謂鳥獸羽毛之文。”透出了彰的原初形态。当黄帝为大一统而进行的身体美学建构,一方面从西北毛饰之服的彣彰为基础,另方面吸收东南的裸身之文上的象征符号,而形成了华夏衣冠的文章,文是冕服,章是冕服上的象征符号。不妨把段玉裁注《说文》中“彰”时讲的“古人作彣彰。今人作文章”,来象征这一上古身体美学的转变关结。

第四是冕服作为上古身体之美的基本原则。冕服上的象征体系,包括三个方面:体现天地人的核心纹样的十二章体系,体现与天地鬼神对话的六冕体系,体现整个天下等级结构的差序体系。

体现天地人的核心纹样的十二章体系,从《尚书·益稷》到《左传》到《周礼》讲得各有不同,可以想象,黄帝开始冕服建构之时,主要是定出基本原则,而具体的服章则东西南北各部落可以不同。十二乃中华文化公认的完满圣数,天上有黄道十二次,一年四季有十二月,一日有十二时辰,冕服创制之初,各地域部落以哪些纹样符号进入十二章体系是不同的,但应有一个十二章体系则是共同的。在《尚书·益稷》讲的“日月星辰山龙华虫作会宗彝藻火粉米黼黻絺绣”应为多种因素的呈现,而细察这些因素,可以看到天上地下动植山川农业器用服饰等宇宙的精华。《周礼》-明帝体系可以看成冕服各因素可能组成的现实形式之一,明帝以后各朝帝王对冕服的不同规定,同样是冕服可能组成的其他现实形式。理解了这一点,可以想象,从黄帝尧舜到夏后商周,十二体系是一个有基本原则和基本因子但可以有不同组合的开放体系。重要的是,十二章的基本因子(材料库)的大致固定下来和基本原则(组织方式)的建立,对于上古时代在文化、思想、美学上的重要意义。因此从文献中的十二章体系的资料可以窥见,从黄帝尧舜到夏后商周,十二章的基本原则是把天地人中的最重要的图样选取出来,构成一个体现天地人本质的图案体系。

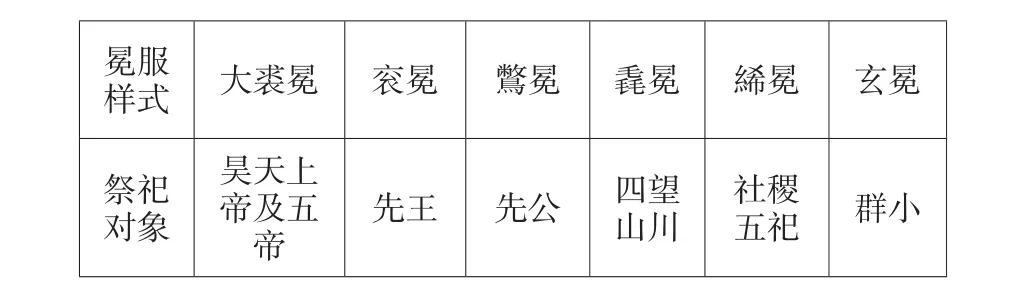

体现与天地鬼神对话的六冕体系。《周礼·春官·司服》说:“司服掌王之吉凶衣服,辨其名物,与其用事……王之吉服,祀昊天上帝,则服大裘而冕,礼五帝亦如之;享先王则衮冕,享先公飨射则鷩冕;祀四望山川则毳冕;祭社稷五祀则絺冕;祭群小则玄冕。”这里六冕因不同的祭祀对象而产生。如下:

冕服样式 大裘冕 衮冕 鷩冕 毳冕 絺冕 玄冕祭祀对象昊天上帝及五帝先王 先公 四望山川社稷五祀 群小

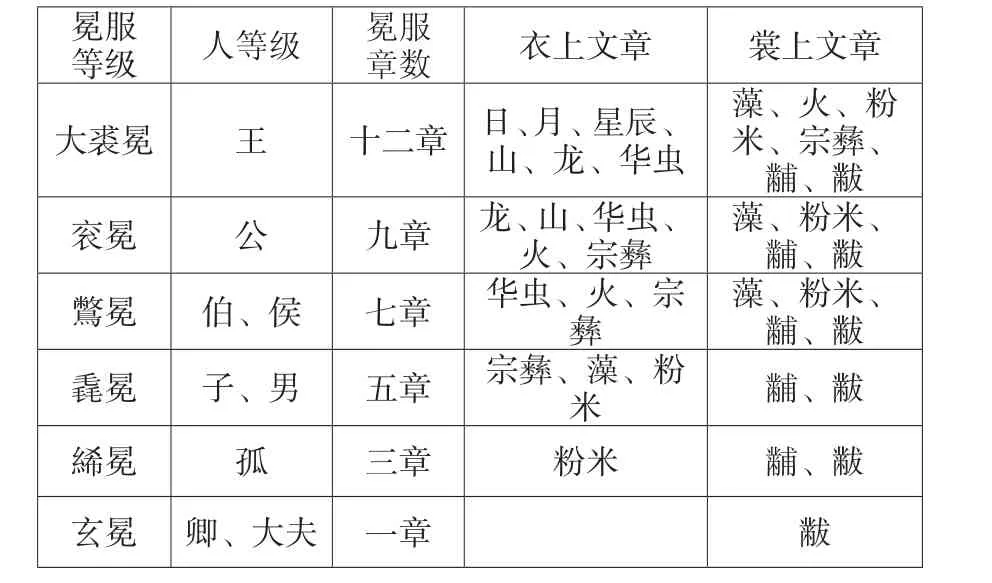

上古之礼是围绕着“祭”而展开的,祭是核心。因祭而得到天神地祗祖宗的保佑而具有治理天下的政治合法性。因此,冕服从其与天地人的互动来讲是祭服,从其因之而使天下秩序化来讲是礼服。《周礼》中讲由大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕的具有统一性的六冕系统,是后来组织起来的,但其组织的基本框架,却反映了上古身体之美的漫长演化过程。阎步克说,六冕从其“衮以龙章命名,鷩冕以禽鸟命名,毳冕以兽毛命名,絺冕以织绣命名,玄冕以颜色命名,这暗示它们来源各异”。①阎步克:《服周之冕——〈周礼〉六冕礼制的兴衰变异》,第48页,北京:中华书局,2009。这里透出的,正是上古社会东南西北不同地域或部落各服其服,各饰其饰的五彩缤纷的身体之饰。六冕中,龙、鸟,正乃东西南北里最为重要的两大图像,兽毛确是彡饰之彣的特点,颜色恰为裸饰之文的特点,而织绣正是新型衣冠的特点。冕服正是要把不同来源的身体之饰整合为一个统一的冕服体制。六冕体系正是一个容纳四方图像,汇聚重要特征而形成新一统的体系。六冕体系又是围绕着整个天地人的秩序而进行新安排的。从文献上看,为新的大一统而进行的天地人秩序的新安排,是在黄帝之后尧舜之前的颛顼时有了质的改变。《国语楚语下》都讲了颛顼之时,《尚书吕刑》讲了尧之时,②《尚书·吕型》中“绝地天通”的帝,孔传说是尧。但执行者重和离与《楚语》同,因此学界多数认为帝乃为颛顼。但考虑到官名历代因延续而同一,认为尧亦可。改变了“家为巫史”即每家皆有祭祀天的权利的状况,将祭天之权收归朝廷,进行统一管理。即所谓的“绝地天通”。③《国语·楚语下》:及少皞之衰也,九黎乱德,民神杂糅,不可方物。夫人作享,家为巫史,无有要质。民匮于祀,而不知其福。烝享无度,民神同位。民渎齐盟,无有严威。神狎民则,不蠲其为。嘉生不降,无物以享。祸灾荐臻,莫尽其气。颛顼受之,乃命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。”这实际上就是对天地人宇宙秩序的一次重要安排,新的秩序安排要求一种新的服章之美为之服务。六冕体系正是这样一个分别天神地祗人鬼的不同而采用不同的服饰进行互动。而这一服饰体系的统一是照顾到各方文化符号和美学感受而进行的。但又在照顾各方的同时,强调的新体系的整体性。这里当然充满了现实的复杂性和反复性,正如“垂衣裳而天下治”的建构,经历了从黄帝到尧舜的长时段过程,这一垂衣裳中的重点为“绝地天通”而进行的六冕体系的建构,应也经历了从颛顼到尧的长时段演进。而六冕体系和十二章体系一样,在进行身体之美的统一化的同时,还包括——体现整个天下等级结构的差序体系。由黄帝、尧、舜而建构的华夏衣冠是为整个天下秩序服务的,因此,象征天地人的十二章体系和与天神地祗人鬼互动的六冕体系,同时也是两个差序结构。这一差序结构最初是怎样的,已不得而知,但当演进到周代分封制爵位体系时,《周礼·春官·司服》将之具体化为:“公之服,自衮冕而下如王之服;侯伯之服,自鷩冕而下如公之服;子男之服,自毳冕而下如侯伯之服;孤之服,自絺冕而下如子男之服;卿、大夫之服,自玄冕而下如孤之服。”将之转为图表,从十二章体系角度,其差序结构体现为:政治上不同等级的人,其冕服上的章数是不同的,如下表:①此表引自网上百度百科“冕服”(http://baike.baidu.com/link?url),虽然表中十二章具体分配只是古人的一种,这里主要取其数目的递减比例。

冕服等级 人等级 冕服章数 衣上文章 裳上文章大裘冕 王 十二章日、月、星辰、山、龙、华虫藻、火、粉米、宗彝、黼、黻衮冕 公 九章 龙、山、华虫、火、宗彝藻、粉米、黼、黻鷩冕 伯、侯 七章 华虫、火、宗彝藻、粉米、黼、黻毳冕 子、男 五章 宗彝、藻、粉米黼、黻絺冕 孤 三章 粉米 黼、黻玄冕卿、大夫一章 黻

从与天神地祗人鬼互动的角度看,其差序结构体现为:不同等级的人,其在祭祀天地鬼神的对象范围是不同的,从而其穿戴六冕体系中的冕服种类的范围是不同的,如下表:②表取自阎步克《服周之冕》,第82页,北京:中华书局,2009。

天子玄冕群小祀公大裘而冕祭天地衮冕享先王鷩冕享先公毳冕祀四望絺冕社稷五祀衮冕享先王鷩冕享先公毳冕祀四望絺冕社稷五祀玄冕群小祀侯伯鷩冕享先公毳冕祀四望絺冕社稷五祀玄冕群小祀子男玄冕群小祀孤毳冕祀四望絺冕社稷五祀絺冕社稷五祀玄冕群小祀

大夫玄冕群小祀

通过上表,可知,冕服的建构,通过十二章和六冕,华夏衣冠具有了天下的统一性,这具有统一性的十二章和六冕通过在不同等级人员穿戴范围的分配和限定,统一天下中的政治差序结构建立了起来。差序结构是冕服体系的文化内容,而十二章和六冕则是这一文化内容的美学外观。冕服体系,比起毛饰之和裸身之文来说,更美了,但政治性和伦理性也更强调了。中国美学的整合性在上古的冕服建构中就鲜明地体现出来了。

第五是丝织服饰使文的概念得到了一种中国型的美的呈现。华夏冕服,除了其政治(十二章体系)-宗教(六冕体系)-伦理(差序结构)之外,从美学上讲,一个基本的体现就是把上古中国的两类最重要的美学创造融会于其中,这就是玉之美和丝之美。玉作为冕服上的装饰和佩件,分布在冕与服两个部分,呈现出一种宇宙材质的本质之美。丝作为冕服的基本材料,同样呈现出一种宇宙材质的本质之美。由冕服体系而展开来的锦衣与佩玉成为中国文化中具有普遍性的美。在玉与丝两者中,丝作为冕服的基本材料,占有了冕服的最大体积,从而成为冕服的同义词。当冕服以丝为主体而呈现出来之时,上古时代的身体装饰之文,就与丝之美紧密地联系了起来。形成了锦绣为文的观念。可以说,冕服的出现,让东南的裸身之文和西北的毛饰之彣变成了冕服的锦绣为文。冕服的丝织成文有不同的表达语汇,③比如:《尚书·益稷篇》有“黼黻絺绣,以五采彰施于五色作服”。司马贞:《史记索隐(匈奴传传)》有“服者,天子所服也。以绣为表,绮为里”。《盐铁论·散不足(第二十九)》有“夫罗纵文绣者,人君后妃之服也”。《墨子·辞过》有“锦绣文采靡曼之衣”。 《孟子·告子上》有“令闻广誉施于身,所以不愿人之文绣也”。《庄子·胠箧 》有“必将雕琢刻镂、黼黻文章,以塞其目”。《礼记·郊特牲》有“黼黻文绣之美”。而最多也最经典的就是:锦绣。郑玄注《周礼·玉府》曰:“文织:画及绣锦。”孙诒让曰:“盖大夫以上服皆染丝织之,织成文则为锦,织成缦缯而画之则为文,刺之则为绣。”①见李学勤主编《周礼注疏》,第159页,北京:北京大学出版社,1999;杨天宇:《周礼译注》,第97页,上海:上海古籍出版社,2004 。“神,命火正黎司地以属民,使复旧常,无相侵渎,是谓绝地天通。”其实,不妨让绣锦对应着冕服的丝料,画对应着冕服的十二章。颜师古注《急就章》的话更清楚:“锦,织䌽为文也,绣,刺䌽为文也。”如果说,原始之东南之文是裸身型的刻缕之“采”,西北之彣是禽兽型毛饰之“彩”,那么,冕服之文则是精美的丝织之“䌽”。丝织之䌽形成了冕服的锦绣之美。《釋名》对文的这一词义转变讲得更清楚:“文者,会集众綵,以成锦绣。”正如上古仪式的巫师之文可以延伸了整个仪式之美,进而泛化为整个宇宙之美,由冕服而来锦绣之文,同样可以延伸为整个朝廷之美,进而泛化为整个天地之美。以锦绣喻文(王充《论衡》卷二十七有“文如锦绣”)、喻诗(刘禹锡《酬乐天见贻贺金紫之什》有:“诗呈锦绣”)、喻词(《花间词序》有“文抽丽锦”)、喻小说(毛宗岗《三国演义评点》第三回评李肃说吕布一段文字,是“花团锦簇”)……在中国文学中比比皆是,自然之美,被称为“锦绣河山”,心灵之美和语言之美被称为“锦心绣口”……言归正传,由丝织锦绣而来的冕服之美是由文而来,其核心乃是文。

冕服作为中国文化的服饰表征,它服从和体现文化的两个要求:一是服饰如何将人的自然形体转变成为文化本质。特别是将在自然形态上与一般人相同、甚至更差的形体转变成与一般人不同的具有王性的帝王。这就决定了服饰的文化性大于人体的自然性,冕服体系的“服饰本质”原则,即不是人的自然形体成为人的本质,而是人的服饰样式成为人的本质。服饰使人成为高级的人还是低级的人。通过服饰的文化同一性(而非人的自然同一性)进行人的文化认同。二是服饰如何将等级不同、从而本质不同的人清楚明白地区分形来。这就决定了服饰的等级区分性原则。朝廷冕服体系高扬了天下的文化同一性和在同一性基础上的区分性。朝廷冕服体系在两个文化基本原则的基础上,具有了三大美学特征。

一、服饰本质原则要求服饰能对自然人体进行加工修饰,这就决定了中国服饰的宽大性,宽大才能产生掩盖人的自然形体,而具有自由变幻的功能。冕旒增大了面部的面积,让你感受到大于常人头部的面积,衣袖裙裳也要宽大,一举手,手就变成一个巨大的面,如果双手舞动,则为两个大面的叠加,形成厚巨的气势。一行走,上体之袖、下体之裳飘动伸展开来,同样显为宽大的气象。高冠宽衣大带使服饰本质得到了很好的体现。

二、符号区分原则决定了色彩、图案、佩饰在服饰中的重要性。只有不同的色彩和图案才能把等级和本质不同人直观而清楚地区别看来。在多样性上,色彩相对较少,能一眼辨出的是五色或七色,图案则相对较多,因此突出图案的不同有更大的重要性。等级要求服装的平面化,要在穿在立体人体的服装上突出图案,一是要求把本有立体倾向的服装最大限度地转为平面,这是从服装本身上为图案服务,图案在平面上易于显出。二是让图案本身具有装饰性,具有装饰风格的图案最容易一眼识认。三是在服装上加一些佩饰物,圭、璋、革、带、缀,等等。服装上的成分越多,越容易区分。因此冕服的符号区分原则决定了中国服饰的平面性、图案性、装饰性。

三、服饰本质和符号区分都是为突出等级中的权力。权力不是来自人的自然形体,而是来自人的文化定义。它需要一种意识形态的神圣原则。这就决定了朝廷冕服在色彩、图案、佩饰上的象征意义。是这种象征性使朝廷冕服具有了一种文化的神圣光环。这种象征性不同于它所由而来的原始巫装的神性,但又不同于完全的科学理性,它既有理性形态,又有神性内涵。

以上美学特征(宽大、平面、图案、佩饰、象征)都是与中国文化性质紧密相连,由这些特征又构成了一个纯美学的,也是最重要的一个中国服饰的美学特征。宽大、平面、图案、佩饰、象征,都是静态的,而中国美学讲究的是一种动态。冕服明显地宽大于形体,服装的伸展收缩,行止动静,可以显出丰富的变化。长袖善舞,宽衣善变,坐着站着是图案的静的呈示,一展开一行走转为一种线的流动,加之色彩的闪烁,佩饰物发出的自然音响,袖带随手脚运动而来的变化,使中国服饰变成了一种线的艺术。静,是线的分明,动,是线的变化。线是中国美学的基本原则,也是中国服饰的基本原则。中国服饰潜在的多样性不靠形体,而靠服饰本身就可以发挥得淋漓尽致。气韵生动这一中国美学的基本原则早就包含在冕服的制作中了。

五 文扩展为普遍性的宇宙之美

文,是上古仪式之人(巫)的身体之饰,仪式之人(巫)的美的外观,因此,文的演进是仪式之人的美的外观的演进,即从巫师型领导人的裸身之文和毛饰之彣到帝王型领导人的冕服之文。由于仪式之人(巫)在仪式整体中的核心作用,人(巫)的美的外观又影响和规范着整个仪式的美的外观,人(巫)的外观之美的基本原则同时也是仪式的外观之美的基本原则。这一仪式中各个因素的美的外观的内在同一性,使得文又被用来指整个仪式的外观。从而仪式中的建筑、音乐、图像、器物、咒言都可以称之为:文。整个仪式的外观都是文,从而,由上古的原始仪式向朝廷仪式的演进,也是各种仪式因素作为各种文的演进。具体来讲,器物之文,是从岩画、彩陶、玉器,青铜到先秦时期完备的典章制度、器物、旌旗、车马;身体之文,由简单的裸身之文和毛饰之彣到等级分明的朝廷冕服体系;音乐之文和言辞之文,是从简陋的“击石拊石”之乐和简单的咒语到表明各等级身份的辞采优美的书法言辞体系,俯仰进退的身体语言程式,曲式多样的仪式音乐体系;建筑之文,是由简单的房屋坛台到宫室、城邑,宗庙、祭坛、陵墓。这一文的从原始的简单形态的仪式外观到先秦各国朝廷体系丰富的具体发展过程,甚至大的环节,除了从彩陶、玉器、青铜图案等考古材料和文献资料中零散而又复杂地透出外,已难确切考证,然而,从语言学上却可以看到,“文”以其约一万多年(从一万八千年前山顶洞人的仪式到夏商周)的发展中,最后覆盖了整个中国社会和宇宙,成为“美”的总称。在先秦的典籍的语言运用里,文可以用来指人的服饰衣冠,身体礼节,语言修辞(《左传僖公二十四年》“言,身之文也”);可以用来指社会上的朝廷、宫室、宗庙、陵墓等制度性建筑,可以用来指旌旗、车马、器物、仪式等美观性事物(《左传桓公二年》“文物昭德”),可以用来指意识形态中的文字、著作、诗歌、音乐、绘画、舞蹈(《礼记·乐记》“声成文,谓之音”。《说文》“文,错画也”。《礼记·乐记》“五色成文”)……人在创造社会之文的同时,也以相同的眼光来看自然,日、月、星,天之文;山、河、动、植,地之文。孔子说尧舜“焕乎有文章”,赞西周“郁郁乎文哉”,章炳麟解释说:“孔子称尧舜焕乎有文章,盖君臣、朝廷、尊卑、贵贱之序,车舆、衣服、宫室、饮食、嫁娶、丧祭之分,谓之文;八风从律,百度得数,谓之章;文章者,礼乐之殊称也”(章炳麟《国故论衡·文学总略》)。顾炎武说:“自身而至于家国天下,制之为度数,发之为音容,莫非文也”(《日知录·博学于文》)。明代宋濂也说:“天地之间,万物有条理而不紊乱者,莫不文”(宋濂《曾主助文集序》)。要从根本上讲,《左传昭公二十八年》曰:“经纬天地曰文。”总之,人、社会、宇宙的秩序化就体现为文。中国文化的宇宙就是这样一个文(美)的宇宙,刘勰《文心雕龙·原道》对这个宇宙作过一个很好的描述:“夫玄黄杂色,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象,山川焕绮,以铺地理之形,此盖道之文也……傍及万品,动植皆文,龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿,云霞雕色,有逾画工之妙,草木贲华,无待锦匠之奇,夫岂外饰,盖自然耳。”总之,文成了中国审美对象的总称,文就是美,而且是一种中国文化特有的美。

文在上古的演进,是相互关联的三个层面的演进:首先,是原始仪式中的巫的身体之文(东南的裸身之文和西北的毛饰为彣)到王朝威仪中的帝王身体之文(冕服之文)。其次,是从原始仪式各因子总和在一起的美学外观整体(文体出为一种仪式之美)到朝廷威仪中各种因子总和在一起的美学外观整体(文体现为一种朝廷之美①《荀子大略》、《礼记少仪》都用了“朝廷之美”的话语,孔疏曰:美即仪,即威仪。可以说即是以朝廷冕服为核心的朝廷之文显出的威仪之美。)。最后,是从原始图腾观念下的宇宙之美(体现为天神地祗人鬼中的宇宙万物之美)到王朝理性观念下的宇宙之美(体现为日月星,天之文山河动植,地之文,天下有条理者皆为文)。文的演进的核心是人之文从巫到王的演进,身着朝廷冕服的帝王,朝廷威仪的体系,宇宙之美的理性呈现,是演变的终端。因此,中国上古社会从原始向理性的演化,从神到人的演化,其实是“王化”。中国文化在轴心时代的定型中与世界其他文化的差异,中国文化之人与其他文化之人的差异,中国美学与其他文化美学的差异,首先就应该从这个作为“王”的人去理解,以及从王之身扩展为朝廷体系,进而扩展为宇宙体系去理解。因此,文,在上古的演进,其定型,标志着以帝王为核心的朝廷之美的建立,以及与朝廷之美相一致的一种新型的天地之美的完成。联系到上古历史的复杂多样,这一完成应是在周公制礼作乐的时代,这样,可以说,文是在周公建立礼乐文化的体系时达到完成,文是礼乐文化之美的总称。在这一意义上,当孔子说:“郁郁乎文哉,吾从周”(《论语·八佾》)之时,正是看到了,周代的礼乐文化之美,是由“文”来标志的。

六 文:在礼崩乐坏中转义为文字之美

文,由仪式中人(巫)之美到仪式整体的美,进而为宇宙之美,演进为黄帝尧舜夏商周的朝廷以王之美为核心的整个朝廷之美和天地之美,当“文”扩展为整个天地之美之时,同时一切审美对象的总称。然而这一作为普遍性之美的文到进入春秋时代,引起了变化,这一变化引起了“文”的词义的分裂,从而引起“文”范围的缩小,进而引起了文的本义的转变,即由普遍性的宇宙之美转为相对狭隘的文字之美。

由黄帝舜到夏商周的形成的礼乐文化时代,以帝王冕服为核心的朝廷之文,其每一个基本因子,服饰,旌旗,车马,宫室,器用,坛台,陵墓,音乐,文辞,都是美善合一和,具体来说,其美之外观后面都有具体的政治-伦理内涵和宗教-形上意义。是美的外观与政治-伦理规定和天地形上意义的内在统一。即朝廷之文的美之外观,是政治秩序和天地秩序的外在体现。而在春秋以来,周天子失去了统领天下的政治权威之后,其独占的宗教权威也随之失去,这样,天的权威在思想上的陨落与天子权威在政治上的失效,造成了春秋以来理性思想的崛起和人性欲望的膨胀,从旧的一方面来看是:礼崩乐坏,从新的一方面来看是礼乐新变。天下的各路诸侯,诸国的各卿大夫,在政治-宗教-思想的失序中,一方面通过越礼的规定而运用和享用在礼制比自己地位更高的文的基本因子,以突出自己比原来规定的地位而具有更高的权力,另方面文的因子的等级越高,其美感更甚,这样这些高等级之文,不但彰显其更高的政治权力,而且也突出其更深的享乐性质。这里走在最前面的是宫廷女乐,其最先与礼乐文化的政治-伦理和神学-形上意义脱钩而获得其纯粹的享乐意义。宫廷女乐自夏始的中央王朝建立以来,就最容易逸出政治-伦理和神学形上的规范而突出其对政治-伦理和神学形上造成破坏的享乐性质,《尚书》、《管子》、《吕氏春秋》在对之的叙述中都曾提及,①《尚书·五子之歌》讲夏之太康“内作色荒,外作禽荒。甘酒嗜音,峻宇雕墙”。《尚书·伊训》:“敢有恒舞于宫、酣歌于室,时谓巫风;敢有殉于货色、恒于游畋,时谓淫风;敢有侮圣言、逆忠直、远耆德、比顽童,时谓乱风。” 《尚书·泰誓上》讲商纣:“沈湎冒(训贪)色……惟宫室、台榭、陂池、侈服,以残害于尔万姓。”《管子·轻重甲》载:“昔者桀之时,女乐三万人,端噪晨乐闻于三衢。”这也是“美”这一语汇在《尚书》、《雅》、《颂》中被轻视和阙如的原因,在春秋时代的动乱中,《韩非子·十过》讲了秦缪公为得到人才送女乐给戎国,《左传襄公十一年》、《国语·晋语》都讲了郑伯为了求得和平送女乐给晋侯,《史记·孔子世家》讲了齐国为了政治目的送女乐给鲁侯。这里女乐已经成为毫无政治-神学含义而只有享乐意义的东西了。与宫廷舞乐与政治和神学脱钩的同时,是俗乐新声的兴起。《国语晋语》讲晋平公喜欢新声,《晏子春秋》讲齐景公耽于新声,《韩非子十过》讲卫灵公喜爱新声。新声是新出现的音乐,其与政治-神学的关联,既为旧的礼制所不载,又无新的理论所论说,本身就是纯粹为了愉快和享乐而产生出来的,被各国君主纳入宫廷,同样仅是为了愉快和享乐。这样,在春秋各国的宫廷舞乐中,无论是旧乐还是新声都被视为享乐对象,率先开始了朝廷之文的意义转变。现象上看是在宫廷舞乐走向享乐的带动下,实质上看是在整个社会变动的推动下,整个朝廷之文的体系服饰、车马、宫室、坛台,都在走向与政治-伦理-神学脱钩而成为纯粹的享乐对象。在《左传》、《国语》里,服美不称,车马惟美,高台为乐,不断地出现,到《墨子·非乐》标志着几乎朝廷之文的整个体系都变成了纯粹享乐的东西。墨子的“乐”内容包括音乐、舞蹈、美食、服饰、美人、宫室等,其功用效果只是“身知其安也,口知其甘也,目知其美也,耳知其乐也”(《墨子·非乐》)一句话,享乐。用《墨子·非乐》中的话来说,就是:“乐者(朝廷之文的体系),乐(快乐)也。”从三代之“文”到墨子之“乐”的转变,是先秦审美观从春秋到战国的转变,即三代朝廷美学体系的彻底变质。墨子的“乐(音乐,泛指审美客体)者,乐(快乐,泛指审美愉快)也”(《非乐》)成为整个战国时期审美观的基础。把《左传》、《国语》和《战国策》论审美客体的性质、功能、效果比较一下,可见其鲜明的差别。《左传》、《国语》中的志士仁人,都为维护美的整合性而进行着斗争,《战国策》中再也没有这种斗争。《左传》、《国语》提到美时,是色声味、宫室、衣饰并列,《战国策》则中色声味美人、珍宝、良马、黄金并列。春秋时的美总是与礼相连,战国时的美,少与礼相连,惟视为享乐。连儒家最优秀的代表孟子也是如此。他对美的划分,异于《左传》、《国语》、《论语》,而同于《战国策》,如《梁惠王下》中的“为肥甘不足与口与?轻暖不足与体与?抑为彩色不足视于目与?声音不足听于耳与?便嬖不足使令于前与?”都是就享乐而言,毫无政治伦理含义。同一章孟子对梁惠王的“非能好先王之乐也,直好世俗之乐也”,回答是:“今乐犹古乐也。”这里孟子不是要赋予俗乐以古乐一样的政治含义,而是认为古乐与俗乐一样只有享乐的性质。在朝廷之美的整体转变中,只有一种东西未变,这就是文字之美。如果说春秋以来,志士仁人力图保持礼乐文化中色声味各种因素的政治-伦理-神学意义的努力,在无情的现实面前完全失败了的话,那么,文字之美却抵抗住了享乐时潮冲击而保持住美之外观、政治-伦理、神学-形上的整合性。这样,仍然保持着整合性的文字之美与失去整合性而只有享乐性的其他色声味之美的有了本质上的区别。而朝廷之文自黄帝尧舜到夏商西周本来就是在整合性上被定义的。当文字之美还具有这一整合性,而其他的色声味都没有了这一整合性的时候,文就被专门用来指文字之美,而不再用来指其他的色声味之美了。《釋名》在讲了文的词义转变为锦绣之后,紧接着讲了文的词义的这一新变:“文者……合集众字,以成辞义,如文绣然也。”

当文从普遍的宇宙之美变为专门的文字之美的时候,文这一语汇的含义也产生了变化。文,当其起源于原始仪式的文身之时,文是人的由氏族规定的本质的外在体现,当其演进到朝廷冕服时,冕服是礼乐文化规定的帝王本质的外在体现,当文成为整个朝廷的美的体系时,是朝廷本质的外在体现,这时外显之文与内在之质是不可分离的,有其文必有其质,反之亦然,因此,文之义有二,就外观来说,是美的外观,就与内质的关系来讲,是内质的本质性显现。正如花因树的本质而开放,是树的本质性显现一样。孔子讲“文质彬彬,然后君子”(《论语·雍也》)。正是礼乐文化时的词义来讲的。然而,春秋以后,由于朝廷的文之体系在色声味各方面都出现了转变,文与质的不可分割的内在关联遭到了怀疑,文胜质或质胜文的现象到处出现,于是文这一词汇的含义,由是内质的本质性显现,变成了是在本质上的一种外在的修饰。外观之美的“文”成了与内质可以分离开来的“饰”。正因为外观之美的文成了本质之上多出来的“饰”,而遭到了道、墨、法诸家的共同攻击。老子讲:“五色令人目盲;五音令人耳聋;五味令人口爽”(《老子·十二章》)。墨子讲:“食必常饱,然后求美,衣必常暖,然后求丽,居必常安,然后求乐”(《墨子佚文》)。韩非说:“礼为情貌者也,文为质饰者也。夫君子去情而取貌,好质而恶饰。夫恃貌而论情者,其情恶也;须饰而论质者,其质衰也。何以论之,和氏之璧,不饰以五采,隋侯之珠,不饰以银黄。其质至美,物不足以饰之。夫物之待饰而后行者,其质不美也”(《解老》)。当朝廷的文的体系中的色声味诸因素因其与政治-伦理和神学-形上内容无关,都成为饰,注定不能享有以前朝廷之文中的文化高位之时。而文字之美,在儒家的支持之下,更主要的是其本身保持着与政治-伦理和神学-形上的整合性,而维持了本来具有的文化高位。正因为朝廷的文的体系中的色声味各项从文化高位中跌落,而文字之美仍保有原来的文化高位,因此,“文”经过春秋战国的历史洗礼,变成了狭义的文字之美。当然,作为狭义的文字之美,从春秋战国到秦汉,在汉武帝独尊儒术之后,又占据了文化的中心,并在魏晋的文的自觉中,以美学方式大放光芒。

文,虽然在春秋战国的变化之后,主要成为文字之美,但由于曾经成为过宇宙的普遍之美,因此,在尊重传统的中国文化里,文作为普遍性的宇宙之美又一直在以各种方式发挥作用,如果说,文作为文字之美突显在前面,那么,文作为宇宙之美则隐匿在后面,两者共同在中国古代的美学中发挥着作用。

从中国的文即是美,可以体现中国美区别于其他文化之美的特色。文是美、是饰、是采、是丽……从理论上来讲,文从远古到先秦的含义,可以归为三条。一、宇宙之文,即文是中国文化从原始到先秦这一漫长时期审美对象的总称。二、物一不文,即文是按照中国文化“和”的原则(即两种以上不同因素)组织起来的。物相杂,故成文,五色成文,五音成文,一阴一阳之谓道。三,等级之文,主要体现为朝廷美学体系的文,其主要功用是区分等级,在等级分明的基础上达到美的和谐。以这三条为核心,可以呈现文在中国美学理论中的整体性,它以一系列概念表现出来:(1)文质,表现了文与内质(人的本质和宇宙的本质)的关系,文是内质的外显。仅从外显的角度看,就是——(2)文饰,文就是饰,饰是一种美丽的外观,文的外显是花从植物中生出一样的外显,“文,质之花也”(皇甫谧)。一切文化的外观都是文化的彰显,文化中最重要的东西“字”就成了——(3)文字,文字之“文”就是强调的字的美丽,中国的文字成了审美意义上的书法,一种美的艺术,就在于它是“文”。最能承传文化的是思想传统的“学”,于是学也成了——文学。我们说,中国思想和中国哲学,都带有一种诗意,都具有艺术的意境,从根源上说,就在于中国的思想和哲学是带上了“文”的性质。思想和哲学的精髓,所谓“道”是由士人来弘扬的,中国文化对士人的首要要求,是——(4)文人。在中国无论是思想家、哲学思,还是政治家、学问家,都要求是一个文人。人要有文,才是一个受人尊敬的士人。正是在这一系列文化的关联中,可以悟到:文体现了中国之美的特色。

张法,教育部长江学者特聘教授,中国人民大学哲学院教授。