追寻逝去的“元代社会记忆”〔*〕——贵池傩戏的仪式、体化与刻写

2015-12-16○李豫,于红

○李 豫,于 红

(山西大学 文学院,山西 太原 030000)

美国社会学家保罗·康纳顿这样说:“如果说有社会记忆这回事情的话,那么,我们有可能在纪念仪式中找到它。纪念仪式(当且仅当)在具有操演作用的时候,才能证明它有纪念性。”〔1〕

安徽贵池傩戏作为一种实地操演着的“纪念仪式”,流传在安徽贵池地区的清溪、里山、马牙、桃坡(潘桥镇)、解放、刘街、棠溪、茅坦、墩上、观前、桐梓山等乡,在每年正月初七至十五进行,有一整套程序化的表演仪式,被称为“傩事活动”,其中遗存着来自元代的社会讯息,成为保留有古老社会记忆的地方戏种。

“傩事活动”源于对土地和祖先的祭祀,其由“社”和“家族傩神会”组成,经常被称之为“某某大社傩神大会”。《周礼·小司徒》有言:“凡建邦国,立其社稷”。〔2〕“傩”是巫术的一种,“它是借助于外界神秘力量为人类自身驱赶疾病危害和虫蛇侵袭的一种巫术。佩戴面具模拟凶神恶兽,伴以歌舞号啕,曾是世界上很多民族所共有的文化现象。”〔3〕《周礼·夏官·方相氏》:“方相氏,掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,率百隶而时难(司傩)。”〔4〕“掌蒙熊皮,黄金四目”显然是戴了面具和脚具,穿了“玄衣朱裳”,双手拿了戈盾,率领“百隶”而“时难”,即进行“驱邪”的表演。“面具”是“傩事活动”最重要的表现指征。正因为使用面具,安徽贵池的这种戏曲才被称为“傩戏”。演员所戴面具是其核心,“失落了面具,便意味着傩戏的消亡”,整个“傩事活动”或者“纪念仪式”都是围绕着“面具”进行的,面具在当地称为“脸子”“龙神”“嚎啕神圣”“傩神”“菩萨”。面具制作和开光都有一套完整程序,是为了赋予面具以灵性,面具经开光则成为了神灵所附着的载体。

面具的种类多样,上至神仙、皇帝,下至官宦、百姓、鬼神均有之。面具以扮演的角色命名,如《刘文龙》中的萧女、文龙、宋中、吉婆,《孟姜女》中的孟女、杞梁,《章文选》中的包公、文选、玉帝、张龙、赵虎、鲁大人等,这些面具除了很少属于傩舞系列外,其中大部分是属于“傩戏”中的人物。

一、仪式——傩戏历史记忆中的元代汉族民众的祖先信仰

傩戏涉及的内容多样,在贵池当地,以“家”为名称区分所唱内容,例如称为“范家戏”的《孟姜女》,“刘家戏”的《刘文龙》,“包家戏”的《陈州粜米》《章文选》《宋仁宗不认母》《包公犁田》《摆花张四姐》(又称《摇钱记》),“薛家戏”的《薛仁贵征东》,“关家戏”的《关家索》等,这些戏曲都是根据秦、汉、唐、宋等汉族统治王朝为背景的民间故事改编而成。贵池南山刘村刘甫生说:“他们的傩戏历来称为‘赵家香火’”。〔5〕所谓的“赵家香火”不仅局限于北宋南宋王朝,也有着秦、汉、唐的影子。秦、汉、唐、宋是中国历史上汉民族作为统治者最为强盛的朝代,这四个朝代也可称为“汉家王朝”,本地以“赵氏香火”名称代之,有“汉家香火”之意蕴在内。当地之所以将傩戏称为“香火”,有将祖先事业传承延续下去之意。“赵家香火”即指将汉族王朝继承延续下去。到了非“汉家王朝”的元代,这种“祭祖”行为受到了制止。《元史》中记载:“至元十一年十一月二十六日,中书兵刑部承奉中书省札付据大司农呈:河北河南道巡行劝农官申:顺天路束鹿县镇头店,见人家内聚约百人,自搬词传,动乐饮酒。为此,本县官司取讫社长田秀井、田拗驴等各人招伏,不合纵令侄男等攒钱置面戏等物,量情断罪外,本司看详,除系籍正色乐人外,其余农民、市户、良家子弟,若有不务本业,学习散乐、般说词话人等,并行禁约,是为长便,乞照详事都省准呈:除已札付大司农司禁约外,仰依上施行。”〔6〕元初元世祖至元年间发生在顺天路束鹿县镇头店的这件小事,竟然引起了元朝中书省、大司农司、兵部、刑部的高度重视,元政府以禁令形式即刻下发并强制施行且强调“是为长便”。禁令中三个核心部分,分别是发生时间、表演形式、事发根本原因。这个事情发生根源即在于此:社长纵容或者命令他的亲属“侄男”们“攒钱”,即花费了很多的钱,去“置面戏等物”。此处的“面戏”是“面具戏”“假面戏”,与以“面具”为核心的傩戏相类。元代居民为什么选择此时进行“面戏”表演呢?“至元十一年十一月二十六日”是禁令下发日,而“至元十一年十一月二十三日”是冬至节,冬至节是汉民族传统的节日。在宋朝,冬至是仅次于“春节”的第二大节日,主要目的是“祭祖”,祈求祖先保佑来年丰收。镇头村所祭祀的祖先,不是蒙古统治者的祖先,而应是汉民族的祖先,他们在祭祖的同时演出了相关祖先的“面戏”。所以这里不仅仅是表演“面戏”,而是涉及到了“继承赵氏香火”的目的,蒙古统治者是明白的,这样较大规模的聚众活动会增加村民们的团结力和汉民族的向心力,所以将此小小的“自搬词传”事情作为特例进行了当时统治范围内的全国性“禁约”。安徽贵池傩戏是以面具为先导,而举行称为“赵氏香火”的纪念活动,这与元代史料中所提及的“顺天路镇头店”村民的“面戏”“自搬词传”的“冬至节”祭祖活动,似也有不谋而合之处。

纪念仪式(当且仅当)在具有操演作用的时候,才能证明它有纪念性。“它们重演过去,以具象的外观,常常包括重新体验和模拟当时的情景或境遇,重演过去之回归”被保罗·康纳顿称之为“体化(incorporating)实践”。〔7〕安徽贵池民众使用面具在年节初七至十五演出相关“赵氏香火”剧目祭祖的傩戏,元代“镇头店”村民使用“面戏”形式在冬至节举行祭祖“庆祝丰收,祈祷来年”活动,都使用了面具,安徽傩戏的面具多是“汉家王朝”人物形象,镇头店村民都是汉族民众,他们的“面戏”所使用面具也不会是其他民族人物形象。为什么使用面具,而不是使用真人画面而妆,“戴假面具是为了立即和冥界幽灵有直接联系;在此直接联系期间,当事人的个性和他代表的那个神灵的个性,合二为一。只要当事人和舞蹈者戴着这些面具,而且根据他们遮盖面孔这样一个事实,他们不仅是死者的代表,他们还‘变成’这些面具所表演的祖先——此时此刻,他们实际上‘变成’死者和他们的祖先。在这样的古老仪式中,重复性手势演现了关于双重存在的观念:彼界的居民用不着离开自己的世界就可以重新出现在此界,只要我们知道如何回忆他们。”〔8〕正是面具将这些民众带入了一个“冥冥的境界”,使得他们能够通过“面具”之“灵性”与祖先对话,并在对话中感谢祖先在过去的一年里给予的佑护,并希望在未来一年的生活中得到更多的佑护和帮助,在元代特殊的日子里,祭祖更有着一种特殊的感情存在。

二、体化——傩戏历史记忆中的多元民族生活历史断面

傩戏在正式表演前后,有着系统的以“面具”为核心的仪式程序。以安徽贵池傩戏为例,包括了迎神下架、请阳神、社坛起圣、送神、送神上架等,时间从正月初六一直延续到正月十六。安徽贵池傩戏表演前后尊奉的这套程序操演过程,夹杂着“仪式舞蹈”的操演,包括了舞伞、打赤鸟、舞回回、舞古老钱、滚球灯、舞财神、魁星点灯、跳土地、踩马、舞狮、钟馗捉小鬼等数十种,其中最值得注意的是“舞回回”“舞达(也有文本写为‘鞑’)子”“打赤鸟”,这三个“仪式舞蹈”几乎是每个演出傩戏的村落都要有的节目。每个演出傩戏的村落所保存的面具中都有“回回”面具,且不止一个,有的多达数个,分别称做“老回”“二回”“三回”“小回”等,傩戏《刘文龙》《薛仁贵征东》中都有专门的一出戏名为“舞达达(也有文本写为‘鞑鞑’)回回”。

在安徽贵池傩戏中,“舞回回”不仅是一个“仪式舞蹈”,而且还包括了五种不同的类型,第一种“回回祝福型”,第二种“回回舞方型”,第三种“回回舞刀型”,第四种“回回舞狮型”,第五种“回回醉酒型”。关于这些舞蹈和唱词,王兆乾先生云:“这些吉祥词与舞四方的原始意义并不吻合,但是却令人联想到唐代盛行的‘西凉伎’。”〔9〕其实,这里所指的“回回”与民族迁徙有关联。

白寿彝先生曾经说过:“自1219年成吉思汗开始西侵,到1258年旭烈兀攻陷巴格达,蒙古贵族先后征服葱岭以西、黑海以东信仰伊斯兰教的各民族。随着每次战争的胜利,大量的被征服者迁徙到东方来。在他们中间,有的是被俘虏的工匠,有的是被签发的百姓,也有的是携带家族部属投降的上层分子。同时,由于东西交通大开,一些西方的商人自愿来到中国。元代官文书,把这个广大地区的人通称作‘回回’,经常拿它和蒙古、汉、维吾尔、乃蛮、唐兀等民族的名称同时列举起来。”〔10〕回回民族的第一个来源就是13世纪初叶开始东来的中央亚细亚各族人、波斯人和阿拉伯人。

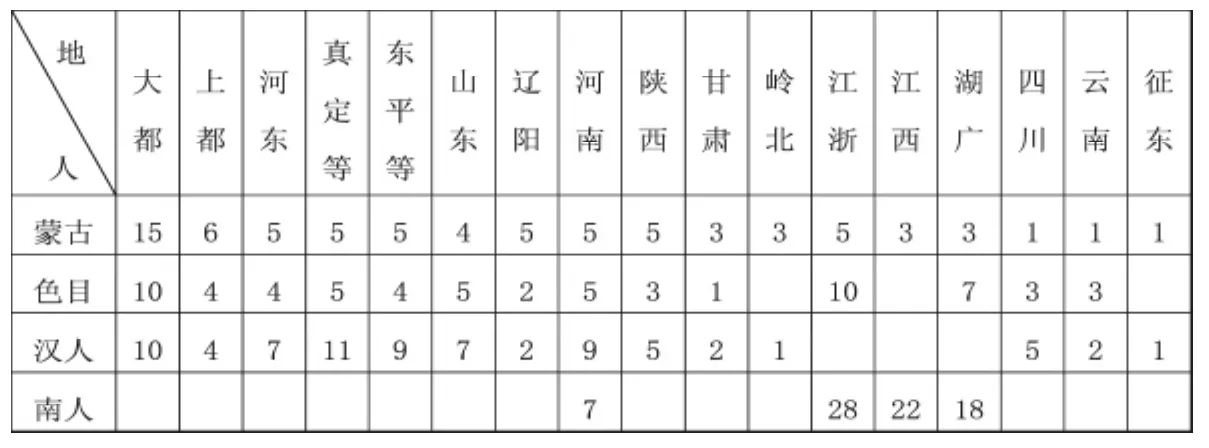

《元典章》卷31蒙古、色目、汉人、南人科选人数和地域分布表〔11〕

元代科举除按人口多少来划分外,还按四等人来区分。从上表看,色目人(包括东来的各种人在内,回回是其中最重要成分)地位高于汉人与南人,低于蒙古人,江浙地区的色目人南人比例最高,分别达到10人和28人,湖广达到7人,大都是10人,江浙地区所居住的人口数应是当时全国人口最多的地方,同时可知,江浙地区所居住色目人口和南人人口之人数也居全国之“牛耳”。贵池在元代属江浙行省池州路管辖,所以贵池地区也应居住众多的色目人口。既然有这么多色目人在当时江浙地区和贵池地区生活,那我们今天在安徽贵池傩戏中看到所呈现的大量“回回达达”的遗留因素,应是他们曾经在这里度过了长达百年的社会生活过程中,所遗留下来历史足迹之“社会记忆”。笔者认为,随着元朝统治退出历史舞台,大批回回达达或随军队退出此地,或迁移到其他地区。因此,进入明朝汉人统治时期,安徽贵池地区只有很少的回回民族人口居住了。

这种社会现象在贵池傩戏中有丰富的映射,如《薛仁贵征东》〔12〕第三出《舞达达回回》,“(老达上唱)达达回回生外国,蛮夷落落去南朝。达回若领安邦净,方显男儿志气高。自家伯齐(百济)国伯牙太子是也。父王当年许下唐朝三般宝贝,至今未曾进贡唐朝去。手下的,(小达上)有。”这里出现了“老达”与“小达”两个角色,“老达”扮演辽东一带“伯齐(百济)国”的太子,“小达”为他的手下。这出戏中将当时辽东一带的高丽、伯齐(百济)国的人通称为“达达回回”,而且从“出目”到内容角色扮演语言叙述都可以看出“达达回回”在这里是一个中性或者褒义的词语,而不是一个蔑视和贬低的称呼。在元代,蒙古人色目人有时也称自己为“达达回回”,称汉人为“汉儿”,这两种称呼都属于中性和褒义的称呼。

这种多元民族的社会现象也映射在了傩戏前“仪式表演”的傩舞中,成为依然保留并传承着的元代历史记忆。例如傩舞《打赤鸟》中出现了元代蒙古人和色目人的身影,其中“刘街姚姓傩舞”唱词:

我是官人(家)小舍人,官人差我放飞禽。放了飞禽回家去,回家封我大官人。

二十年前小后生,手拿弹弓沿路行,见了飞禽便要打,打个鹦哥献主人。

家有千口,全靠弹弓在手,昨日打一百,今朝打了九十九。

赤鸟赤鸟,害我禾苗,穿胸一箭,打了回去过元宵。〔13〕

“贵池姚街虾湖姚傩舞”唱词第一段“小舍人”改成了“小侍人”,稍有不同。“我是官人(家)小舍人”一段:“官人”“舍人”是元杂剧中常出现的一种称谓,宋元时期指富贵之人,或对显贵子弟、贵族随从、官奴、下属的俗称。“官人”指元代达官贵族,这里使用第一人称叙述,自称“我是官人(家)”“舍人”或“小舍人”,显然,应指“官人”的下属或“官奴”随从而自言自语者。“小侍人”意同“小舍人”。

马可波罗游记写道:“当大可汗听到这个消息,他一点也不心惊,仍旧象以往的聪明和勇敢,去准备他的人马……他聚集了不下三十六万骑兵和十万步兵……他召集的这三十六万骑兵不过是他的放鹰人或是左右侍人。”〔14〕可知,蒙元贵族手下常豢养着一大批“放鹰人”或“侍人”,这些“放鹰人”应负责管理蒙元贵族家中所拥有的“猎鹰”工作,“侍人”则是随从一类人员,这些人员也可以称之为“舍人”“小舍人”。“放飞禽”指管理飞禽,不是“放生”之意。《元典章》中《打捕》有《休卖海青鹰鹘》《禁捕鴜(老鸟)鹅鹘》《禁打捕秃鹰》,《飞放》有《军官休飞放》《禁止放鹰扰乱百姓》《题名放鹰》等许多禁止“打捕”“鹰”(护“鹰”)和禁止任意“放鹰”的禁令。〔15〕

“二十年前小后生,手拿弹弓沿路行”和“家有千口,全靠弹弓在手”两段,只有在元代的蒙元贵族才能有“家有千口”这样的“家庭规模”。元代,大官人带随从“手拿弹弓”沿路行走时,边游览边打飞禽是一件非常普遍的现象,也是元代达官贵人日常玩乐的一种方式。

在元杂剧《包待制智斩鲁斋郎》中,有元朝蒙古贵族鲁斋郎“(鲁斋郎引张龙上,云)你都跟着我闲游去来。这一所好坟也!树木上面一个黄莺儿。小的,将弹弓来”,谁知鲁斋郎没有打住黄莺儿,却打住了孔目张珪家小孩,由此引发了鲁斋郎夺妻事件。可见“弹弓”是元代贵族出外狩猎游玩经常使用的一种工具,打的主要是“鹦哥”等飞禽。《元史》之《刑法制》曾云:“诸都城小民,造弹弓及执者杖七十七,没其家财之半……诸汉人执兵器者,禁之。”〔16〕“赤鸟赤鸟,害我禾苗”一段:“禾苗”指庄稼,笔者认为,在元代蒙古、色目贵族通常是不务农事的,前面表述的是元代贵族日常社会生活场景,而这一段则出现了“用箭打赤鸟”意象,笔者认为这段主要是“种庄稼的汉族老百姓和一些蒙古和色目贵族的其他少数民族的家奴”的自言自语者。庄稼是农人的命根,只有“打了赤鸟”,才能保住粮食“颗粒归仓”,过上一个真正“大有年”,才能在正月十五过上一个快乐的元宵节。《打赤鸟》不仅保留了元代蒙古色目贵族日常社会生活的场景,同时也寄托着当时汉族老百姓“期盼丰年,欢庆丰年”的热烈渴望。

三、刻写——傩戏历史记忆中的刻写时代剖析

傩戏的表演有这样一个特征:当戴面具的演员出场后,总有一位或者两位“先生”坐在后场,手捧剧本进行全面指挥。他既担任台上的喊断、提词、帮唱、捡场,如搬桌椅、摆蒲墩等事务,也负责引人物角色上场。这种被称为“先生”的人,是对傩事活动的礼仪程序、戏剧演出最为熟悉并且在家族内较有威望的人,也是对傩神信仰比较虔诚的人。比如,姚姓演出的《陈州放粮》《宋仁宗不认母》和曹姓演出的《刘文龙》,一位或两位“先生”要坐在台上后方,按照剧本从头至尾高声演唱。唱到哪个角色,哪个角色就由“先生”或专人牵引着出场。角色若有唱词,则扮演此角色的演员(带着面具的演员)或在前台坐下或站着或即刻动作一下,以和“先生”所唱相呼应。〔17〕

这里“先生”所念唱的“总稿”即戏本,戏本均是“齐言体唱词”(“说唱词话体”与“拂舞歌诗体”)改编的“早期南戏戏本”,所以这些戏本不一定皆用戏曲“代言体”演出,即使使用叙述体的第三人称仍然可以进行演出,因为在傩戏演出过程中,戴面具的演员是始终不说话的,而说唱、念唱的总是坐在舞台或平地演出场所后方的“先生”,他们总像盲人说书一样,尽情地在后方表演说唱,这种表演形式也可以称之为“哑杂剧”。

安徽贵池傩戏剧本是世代手抄的戏本,这些戏本也叫做“总稿”,世代传抄过程中,即使原先文字有差错,也照抄不误,且这些抄本一般是“密不外传”的,总由家族长辈和香首保存,置放面具箱里逢年节演出时才拿出使用,这给这些戏本以“神秘性”和“原始性”,这些抄本也许从它创作和演出的那个时期开始,就可能被不可改变地固定下来,其撰写过程就此截止。王兆乾先生从1953年至文革前,去贵池调查相关傩戏表演时,先后获得了《刘文龙》《孟姜女》《章文选》《陈州粜米》《薛仁贵征东》《花关索》等几十种戏本。这些本子初看时,“认为它们大都是七言叙述体唱词,上下句结构,文字俚俗无奇,颇像民间唱本,产生年代不可能很早,或为清代花部崛起后的产物,因为从未见到过比花部更早的完整的齐言体戏曲剧本。”〔18〕

这些剧本作为刻写实践,原真性保留了傩戏的唱词,为现代人确定其刻写时间提供了较为准确的依据。与已经有确切年代定论的相关作品比较,是目前鉴定曲本大致年代的可行方式。将这些傩戏剧本与1967年上海出土的明成化说唱词话相较,可以确定这些傩戏剧本的大致年代。从以下三方面可进行比较:

(一)开篇都是七字句唱词,且唱词语词相同、相似,或稍有差异。

安徽贵池傩戏戏本与明成化说唱词话开篇比较

(二)正文形式类同,都是唱词与说白相间。

安徽贵池傩戏戏本与明成化说唱词话正文形式比较

?

(三)安徽贵池傩戏戏本中皆为七字句,而明成化说唱词话出现由七字句改来的十字句,十字句唱词晚于七字句,疑此唱词从安徽贵池傩戏中改变而来。

安徽贵池傩戏戏本除了和明成化说唱词话一样属于“齐言体唱词”与说白相间正文形式外,还呈现出早于明成化说唱词话的一种早期“代言体”“南戏”形态:(1)每出戏之前均有两个末角的“报台”开场,如星田王、谢二姓抄本《摇钱记》抄本“报台”云“借问后棚子弟,今晚搬演谁家故事,那本戏文?”这里还保留着南宋初期在瓦舍搭棚演出的习惯语言。到了明代,南戏已经发展成“高台教化”的“大戏”,虽然文人改编的传奇里还保持“报台”这一形式,但“后棚子弟”已经改成“后台子弟”了。〔19〕(2)均以“出”为划分单位,少者十出,如《章文选》;多者四十出,如《孟姜女寻夫记》;(3)每出末尾或有或无四句七言下场诗,亦称“下台诗”;将原先“齐言体唱词”和说白部分略作改编,加进了角色“唱”“白”名称,如《章文选》中“文唱”“文白”“刘唱”(刘是章文选妻)“刘白”等;(4)有些戏本加入了某些表示“科介”动作词,如“生、旦上同唱”“同下”“净上引”等;(5)“请阳神词”中所请行业祖师,有“一末、二净、三生、四旦、五丑、六外”凡六个行当,正规南戏为“一生、二旦、三末、四净、五丑、六贴、七外”凡七个行当,南戏到了明传奇阶段后,才逐渐把主要行当转为“生、旦”为主,这里则呈现出以“净、末”为先的宋元杂剧和早期南戏角色特点。

四、结 语

“许多习惯技能的记忆形式说明,对于过去的记忆来说,虽然从不用追溯其历史来源,但却以我们现在的举止重演过去,在习惯记忆里,过去似乎积淀在身体中”,〔20〕安徽贵池傩戏的“仪式”和“体化”“刻写”实践,正是这样一种“积淀在身体中”的“元代社会记忆”之“举止重演”。

注释:

〔1〕〔7〕〔8〕〔20〕〔美〕保罗·康纳顿:《社会如何记忆》,纳日碧力戈译,上海:上海人民出版社,2000年,第82、91、79、90页。

〔2〕〔4〕〔清〕孙诒让:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第814、2493页。

〔3〕〔5〕〔9〕〔13〕〔17〕〔18〕〔19〕何根海等:《在假面背后》,合肥:安徽大学出版社,2000年,第1、121、64、47、139-140、242、121页。

〔6〕《沈刻元典章·卷五十七·刑部十九杂禁》,北京:中国书店,2011年,第834页。

〔10〕〔11〕白寿彝等:《回回民族的历史和现状》,北京:民族出版社,1957年,第5、117页。

〔12〕王兆乾辑校:《安徽贵池傩戏剧本选》,台北:台湾财团法人施合郑民俗文化基金会,1995年,第385页。

〔14〕〔意〕马可·波罗:《马可波罗游记》,苏桂梅译,北京:中国对外翻译出版公司,2012年,第145页。

〔15〕《沈刻元典章·卷三十八·兵部五》,北京:中国书店,2011年,第574-575页。

〔16〕〔明〕宋濂等:《元史·刑法志·刑法四·禁令卷一百零五·志第五十三》,北京:中华书局,1976年,第253页。

猜你喜欢

杂志排行

学术界的其它文章

- “非遗”视域下传统戏曲的原生性与活态化〔*〕——鄂西土家族戏曲曲种保护

- On the English Version of A Dream in Red Mansions Translated byLiu Wuji〔*〕

- 淮河文化对中华文明起源的贡献

- A Sociological Studyon Mo Yan’s Translated Works

- On the Communication of Chinese Discourse Act from the Moral Perspective〔*〕

- Language Interaction and the Influence of the Chinese Language〔*〕