来中国传播“大众创新”

——专访2006年诺贝尔经济学奖得主、新华都商学院院长埃德蒙·费尔普斯

2015-12-16左娜

文/左娜

来中国传播“大众创新”

——专访2006年诺贝尔经济学奖得主、新华都商学院院长埃德蒙·费尔普斯

文/左娜

2014年9月30日,李克强总理会见2014中国政府“友谊奖”获奖者,费尔普斯将自己的经济学著作《大繁荣》赠送给了总理(王泱摄影)

2014年9月30日,在人民大会堂举行的总理会见2014中国政府“友谊奖”获奖者活动中,埃德蒙·费尔普斯(Edmund Phelps)将自己的经济学著作《大繁荣》赠送给了李克强总理。他还风趣地补充说:“我还有一本英文版,是送给您太太的。”

就在几周前,李克强刚刚在2014年夏季达沃斯论坛上谈到,要借着改革创新的东风,在中华大地上掀起一个大众创业、草根创业的新浪潮。而费尔普斯的《大繁荣》正是讲述了大众参与的草根创新是如何创造就业、带来挑战、推动变革的,这与李克强总理倡导的理念不谋而合。

一开始,费尔普斯就抱着向中国传播“大众创新”的理想来到新华都商学院,如今面对 “友谊奖”的荣誉,将这本书中的信念交到中国领导人的手中无疑是最好的回馈。

正如他谈到获奖的喜悦时所说:“与其说是我获得‘友谊奖’,不如说这是中国政府对‘创新’这个理念的一种肯定和重视。”

从“文艺青年”到诺奖大师

1933年盛夏,正值美国经济大萧条的严冬,费尔普斯诞生在伊利诺伊州一个平凡的家庭。学经济的父亲、学家政管理的母亲都在大萧条中失去了工作。从孩提时代开始,经济衰退、失业问题、凯恩斯主义…….就是这个家庭茶余饭后的主要话题,也成了费尔普斯的启蒙教育。

然而,从童年到少年,费尔普斯却成了一名“文艺青年”。他先是为音乐着迷:他最喜欢学校的音乐课;他在学校的乐队玩小号; 他用广播收听纽约爱乐乐团的演奏;还常跑到卡耐基音乐厅看演出……

到了大学,费尔普斯又迷上了文学和哲学。“当时我们每天都读希腊史诗、戏剧,读乔叟、塞万提斯……然后我又对哲学产生了兴趣,柏拉图、休谟……几十年后,我依然能感觉到他们在我身上刻下的烙印。”

大二这年,费尔普斯的“文艺理想”进入瓶颈期。“我开始意识到,无论是在音乐还是写作上,我大概都达不到顶峰了。于是,我开始寻找突破。”在学经济出身的父亲的劝说下,他选修了一门经济学课程,从此投身经济学。

大概是长期文学艺术的熏陶让他看到了“人”的力量,在此后的研究中,这种哲思引导费尔普斯思考如何将“我们所了解的人”放回到经济模型中,并将微观经济学引入了凯恩斯创立的宏观经济学。他将这种观点应用于失业、经济增长、商业波动和他所说的“动态”等相关问题的研究。

从修正传统“费尔普斯曲线”到提出“经济增长黄金律”,曾经的“文艺青年”费尔普斯成为了“现代宏观经济学的缔造者”和“影响经济学进程最重要的人物”之一,也终于在2006年10月等到了那个他期待已久的、来自斯德哥尔摩的电话。

2006年10月9日,瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会宣布将2006年度诺贝尔经济学奖授予美国哥伦比亚大学经济学家埃德蒙·费尔普斯,以表彰他在加深人们对于通货膨胀和失业预期关系的理解方面所做的贡献。

后诺奖时代,福州再出发

2009年,顶着诺奖光环的费尔普斯又开始思考职业发展的下一步。天性爱挑战的他不甘原地踏步,琢磨着去开展一段新的“冒险”。

与此同时,在太平洋的另一端,福建企业家陈发树和他的新华都慈善基金会正着手投建一所商学院,聘请一位世界顶级的经济学家来“掌舵”,成了当务之急。

陈发树和他的团队翻遍了近年来的诺贝尔经济学奖得主名册,2006年获奖者埃德蒙·费尔普斯被视作最佳目标人选。为了联系到费尔普斯,新华都高层几乎动用了所有渠道,先是借助微软以及其他社会关系向费尔普斯推荐,然后通过新华都慈善基金会与盖茨基金会的合作,最终联系到了他本人。

这份来自中国的邀请让一直等待新机遇的费尔普斯眼前一亮。像一名严谨的学者那样,费尔普斯条理清晰地列出了接受邀请的几点益处:

“第一,我之前一直待在经济学领域,尝试商学院教育是一个可行的职业发展方向。第二,我热爱冒险,希望体验新鲜事物。中国是个很有趣的国家。第三,我能够借此机会大力宣传创新的精神。这在美国的商学院还没有做过,在中国的商学院当然也史无前例。传统的商学院仅仅是培养技能,而对于未来商业活动中最需要的创新能力却少有关注。成熟的大型商学院,比如哥伦比亚大学商学院,很难在短时间内推进改革,而新华都商学院就是一张白纸,改革、创新相对容易,甚至在几个月内就能看到成效,因此我能更顺利地把创新的概念引进来。”

费尔普斯欣然接受了新华都的邀请。2010年1月12日,由新华都慈善基金会捐资5亿元支持闽江学院组建的新华都商学院正式挂牌成立,这是迄今为止国内民企单笔最大的捐资办学项目。埃德蒙·费尔普斯受聘出任商学院院长,他也是首位出任中国商学院院长的诺贝尔经济学奖获得者。

福州,这个在中文中代表着“幸运”的城市,这个历史上曾是伟大航海家扬帆出海的地方即将成为这位七旬老人的人生新起点。

“草根创新才是繁荣之源”

“现在中国的年轻人都挤着想去做公务员,代表草根创新力量的私企难招到人才。如果人才都进到政府部门去了,创新的动力要从哪里来?”

对中国的创新潜力寄予厚望的费尔普斯时刻敏锐地观察着中国的创新环境,他善于发现问题,更善于通过问题来提醒人们关注正确的“创新观”。

“创新实际上是一个常被误用的名词。我定义的创新是大众参与的‘草根创新’。首先它得是国内‘土生土长’的,其次要能在经济层面上取得成功。没有市场意义的新产品只能算是发明,而不是创新。”

在著作《大繁荣》里,费尔普斯将商业领域全民参与的“自下而上”式草根创新视作国家繁荣之源。19世纪初期,商界不断涌现的“创新潮”带来了英美的“大繁荣”:生产力腾飞,工资大幅提高、市场就业岗位大量增加,工作满意度也普遍提升。

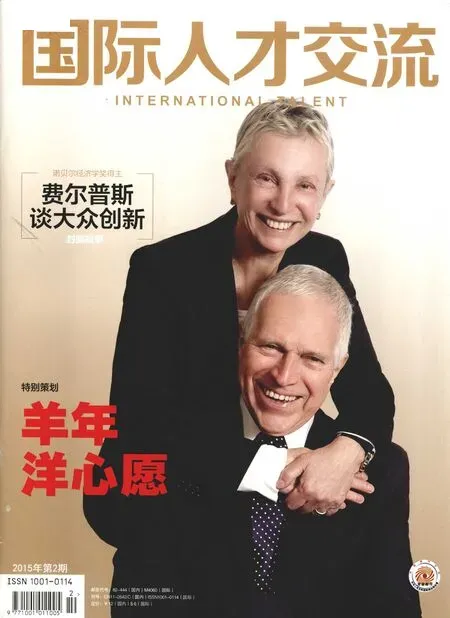

埃德蒙·费尔普斯近照 (Vivi摄影)

“创新,特别是本土创新,在改变人们工作环境的过程中也逐渐改变了整个国家。没有创新,工作就是每天循规蹈矩,做着同样的事情,日复一日,年复一年,一旦人们开始思考如何开发新产品,改进生产方式、销售方式,创新就如同催化剂般激发了人的智慧和热情,从而产生新的‘化学反应’。创新让工作场所从原来的‘流水线’变成充满挑战的‘实验室’,通过不断孕育新的可能来推进国家的‘大繁荣’。”

“我记得在最近看到的资料里,1858年,林肯在竞选总统的一次演讲中讲到,在当时的美国,每个人对于新事物都有‘完美的狂热’。全民参与的氛围正是在全国范围推动创新的努力能否成功的关键。每个人都想着创新、每个行业都要创新、国家鼓励创新,繁荣自然水到渠成。”

在费尔普斯看来,林肯口中那个狂热的创新时代即将在中华大地再次上演。

那么,政府应该如何推动创新?费尔普斯给出了两个答案——政策和教育。

“我很高兴地观察到,去年5月世界经济论坛上,李克强总理提到要为创业公司提供更加便利的政策,此后的几周内,新兴创业公司如雨后春笋般涌现。很多中国创新公司都在等待时机,等政策有利就投入创业。可见政府可以从政策方面鼓励创新。”

创新环节中关键因素是人,而人的培养又在教育。费尔普斯说:“我的一个同事在研究中发现,大多成功的企业家都受过长时间的高等教育,受教育程度高的企业家成功的概率比受教育程度低的要大得多。所以政府应该继续在教育上下功夫,提高教育质量,普及高等教育,日后将会收获更好、更广泛的创新。”

一手带大“创新商学院”

2011年6月7日,一个特殊的课堂上,不同肤色、不同国籍的学生们席地而坐,激烈地探讨问题,四周的墙壁和柱子上面写满了各个团队的方案设计和灵感,78岁的菲尔普斯在一旁饶有兴致地观察,不时加以指点。在“世界课堂”上,新华都的学生与来自美国南加州大学、北京大学、台湾大学的学生在一起通过文化碰撞、头脑风暴打开创新性思维。

“创新课堂”仅仅是费尔普斯的创新理念在新华都版图中的一个缩影。

如他来华前想象的那样,年轻的新华都为创新提供了肥沃的土壤。在这里,费尔普斯得以让创新的种子发芽;而新华都也在“首席创新官”费尔普斯的指导下以后起之秀的姿态成为国内商学院中“创新创业”领域的领头羊。

费尔普斯知道,创新是个世界性课题,闭门造车是行不通的。虽然学院创立伊始就有不少国内名校教授坐镇,但要沟通国际创新研究舞台,请到更多的国际专家学者仍旧难度不小。

于是,费尔普斯决定先把桥梁建起来,搭建国际专家学者与新华都的沟通平台。从2012年起,菲尔普斯成功邀请国内外著名经济学家举办了三届诺贝尔奖经济学家中国峰会:2012年和2006年两届诺奖得主埃尔文·罗斯、2013年诺奖大师罗伯特·希勒等中外著名经济学家先后来华,共商未来经济创新与变革议题。

“目前,诺贝尔经济学奖得主中国峰会已成功举办三届,并稳定为每年举办。”谈到诺奖峰会,费尔普斯不无自豪:“每次我们会邀请两三个研究创新领域的专家,他们为会议准备的学术报告都是我觉得很有趣的,对新华都的教师们也很有帮助。”

作为一名学者,费尔普斯明白,新华都在创新理论研究上也不能落下。

2011年4月,费尔普斯以院长的身份加入新建立的新华都经济与管理研究院,并主导了其中的两个研究课题——“全球创新力指数研究”和“中美德三国市场经济对比研究”。同年5月,新华都创业与创新管理案例研究中心成立。

高端国际合作对话平台和踏实的理论研究让新华都在创新创业的办学机制建设上走得更加稳健:创业MBA学位点、2000万元创业基金、“创业孵化中心”、“中国青年创业领袖”项目等一系列机制全面助力学员们的创业实践。

不买房,只为“在路上”

费尔普斯几十年的人生轨迹总是“在路上”。

很难想象,这位德高望重的诺奖得主仍是一名“租房客”。“我和家人一直在纽约租住一套公寓套间,也从未考虑过购置房产。有了房子之后,你就不能随时想走就走了。你就会被固定在一个地方无法动弹。这不利于创新。”

几十年来,他辗转于世界各国,法国、意大利、荷兰都留下了他的足迹。如今,已入耄耋之年的他又来到遥远的东方。而无论他走到哪里,同样热爱“冒险”的妻子薇薇安总是相伴左右。这位声音温柔、举止优雅的女士总是小鸟依人地陪在高大的费尔普斯身边:她是他讲座的忠实听众,是他拍摄宣传照时的形象指导,更是在他接受采访时细心从一旁递上水的亲人。这几年,两人携手走过了大半个中国:福州、广州、厦门、西安、上海、北京、昆明、成都……“对我和薇薇安来说,福州就像家一样,而北京、上海这样的大城市我们也很喜欢。比如北京,这里很大,有很多艺术、音乐等着我们去发现,但我每次来都太忙,真希望有时间能好好逛逛北京。”

埃德蒙·费尔普斯(右二)在创业MBA预录取通知书颁发仪式上

在路上遇见中国,又为中国而停留,陪伴费尔普斯的不仅是妻子的柔情,还有来自中国的温暖。“来到中国,来到新华都,让我多了两个亲近的朋友——董事长陈发树、理事长何毅仁。另外,其他的同事也都非常好,我很高兴与他们共事。在中国工作,我感到很轻松,很容易就能融入这里的环境。中国在签证、法律等等方面为我们提供了最大的便利,一切都让我觉得舒适。”

勤学好问中国的学生们也抓住了这位把“创新”挂在嘴边的大师的心。“来听讲座的学生都很认真、有趣。很多人都说中国学生不爱问问题,但我觉得事实恰恰相反。实际上,那些顶尖的学生提的问题都太犀利了!据我观察,中国学生某种程度上对知识更有热情,他们对学问的钻研劲儿胜过很多美国学生。而很多美国学生则只想着拿学分、毕业,然后赶快工作。”此外,费尔普斯和薇薇安都对去年的教师节念念不忘,当中国学生们热情地围着他表达敬意时,中国文化“尊师重道”的传统让他感动不已。

后诺奖时代,费尔普斯在追寻创新的路上遇见了中国。对费尔普斯来说,这里既充满“在路上”的创新激情,又给他家一样的温暖舒适。而对同样怀揣着创新梦、求贤若渴的中国和新华都商学院来说,他是旅人,更是归客。