父辈们的那些画

2015-12-13刘小东

文 刘小东

作者 系北京市政协文化中心副主任

几十年的工作和绘画,早已烙在父辈们心中的是对党、对人民军队、对祖国、对人民的热爱,他们是在用发自内心的情怀,对革命年代中血与火的历史进行追忆和记录。

我的父亲康东从1952年起一直在中国人民解放军总政治部解放军画报社担任美术编辑。我的公公董辰生是父亲的同事。作为活跃在那个年代的解放军画家,我的父辈们用他们的热情和画笔,为我们真实记录了那个年代的故事。

一

小时候,那是60年代初,每星期从幼儿园回来,最好玩的地方,就数爸爸办公楼里大大的画室了。画室里有很多好玩的东西,有个镂空雕花的大木框,比大人还高,中间有个轴,轴上有一面大镜子,镜子可以上下翻转,前后倾斜,有时还见大人们站在镜子前面摆各种姿势。画室到处都摆放着颜料和画画用的工具,仿真坦克和汽车模型是我和小伙伴最喜爱的玩具。孩子们也会学着大人们的样子涂鸦。孩童时代的记忆,至今想起来恍如昨日。

董辰生

上小学以后,妈妈到乡下劳动改造去了。为了完成一个任务,搜集题材,爸爸总是出差,要去各地采访写生,家里只剩下我一个人。我每天三顿饭在大院里的食堂吃,到了晚上就去院里小朋友家睡觉,部队大院里的孩子们都是这样生活的,每天一早起床到院子里的食堂去排队,小战士们把孩子们的早餐准备好,一个馒头加点北京辣菜或者半块酱豆腐,冬天也得顶着西北风边走边吃去上学,每个孩子在食堂的伙食费都会记在各自爸爸的小账本上,小账本一排一排地插在一个布袋子里,布袋子挂在食堂的墙上,每个月底伙食费从大人的工资里扣。

康东

那个年代的文化生活,就是孩子们反复地看着仅有的几部电影,电影台词都成了孩子们的口头禅,出版物品种也有限,画报、连环画是当时孩子们主要阅读的刊物。那个年代的人都知道黄继光、董存瑞、刘胡兰、焦裕禄和高玉宝。后来才慢慢知道是爸爸和叔叔们每天都在忙着画这些图画。

我的父亲康东1926年生于四川康定,1949年毕业于四川大学。1948年在大学期间参加共产党领导的地下青年组织。1950年参加中国人民解放军,任西南军区战斗文工团美术组创作员,是中国人民解放军首批随军入藏的军旅画家。1952年奉调进京,成为解放军画报社的美术编辑和编辑组组长。父亲绘画涉猎广泛、画种多样,在连环画、年画、版画、油画和国画均成就卓著。创作和发表了大量的反映革命题材和部队生活的绘画作品。

《牦牛运输》康东 画

1958年,为了表现人民公社第一个春节,父亲到顺义焦庄户采访,当时地道战的创始人马福和支部书记肖长春接待了他,并详细地谈了地道战的情况。对这个在焦庄户过的春节,父亲记忆犹新,直到几十年后,还一直念叨焦庄户当年的事情。今年我特意带老人去了趟那里,到了那儿,他逢人便打听马福和肖长春,恰巧遇到有位村里的老人知道过去的事情,告诉他马福和肖书记都已经于前几年过世了。

1962年,总政治部文化部召集了解放军画报社记者康东、李夫培,军博的高虹、黄胄,《甲午海战》的作者李恍等传达了邓小平同志的指示。邓小平说:连环画是种便于阅读的好形式,广大的人民和战士们都很喜欢,应该把英雄模范的事迹,用连环画的形式画出来。随即总政组织他们到中印边境前线收集英雄模范材料。1962年12月,父亲等人赴西藏前线采访写生,几个月的部队生活,留下了大量的写生和笔记,四个月回京后,编辑出版了10个英雄模范的连环画,为一本文集配绘了插图,创作了许多反映解放军战斗生活和藏族人民生活题材的画。那时,在藏区军民关系很密切,住在藏区的寨子里,每天都要去河边洗脸,旁边都是藏族妇女在洗衣服。一次,父亲正在河边洗脸,一转头,帽子就不见了。当时在藏区的老百姓都很喜欢戴解放军的帽子。父亲回到连队告诉了排长,排长找到村支书进行调查,才发现是一位洗衣服的妇女把帽子拿走了。

二

我的公公董辰生是父亲的战友,曾在解放军报社担任美术编辑二十余年,离休前几年调入解放军画报社。1928年,公公生于秦皇岛,幼年从父学艺,青少年时期就崭露过人的绘画天赋,由秦皇岛老街的民间画师成长为一名“战士画家”,形成了自己独特的艺术风格。解放后,他先后在广州军区、解放军报社、解放军画报社任美术编辑。从上世纪50年代起,公公就在军报和各种刊物上发表了大量的革命题材的连环画、封面和插图,还创作了许多抗战题材的美术作品。可以说,他的作品影响着几代的读者。

1957年8月1日,《解放军报》配图发表了周恩来总理亲笔修改的《八一起义》文稿。实际上,这份文稿是董辰生当年为创作组画《八一起义》亲自起草的文字说明稿。如今这份已成为革命文物的组画说明稿,不仅是周总理参与缔造人民军队的重要历史证物,也是周总理结缘军队美术的珍贵文献资料。

《八一起义》这套组画是董辰生1957年画的,共画了8幅,发表在1957年8月1日的《解放军报》上。1957年是建军30周年,在这前一年,也就是1956年7月,解放军总政治部向全军和全国人民发起了一次征文活动,主题是“纪念建军30周年”。这次征文活动不仅范围广,而且时间长、声势大,要求“人人拿起笔来”,朱德、贺龙、陈毅等老帅和很多老将军都写了纪念文章。这套组画可以说既是形式的需要也是军报的需要,因为这是军报第一次向国内正式介绍八一南昌起义。

在报社担任美术编辑,创作任务都有着严格的时间限制,当时没有传真照片,文字排版的同时就得把插图画出来,因此必须练就一双快手才行。画组画从准备素材、起草文字说明到构思创作需要在很短的时间内完成。大概是1957年6月,江西南昌的杜南同志给报社寄来一篇关于八一南昌起义的来稿,建议解放军报社在纪念八一南昌起义30周年时配图发表。这件事最初由军报美术组策划,提出初步的宣传方案,拟以画为主,篇幅较大。为了保证宣传的质量,报社特派董辰生去了趟南昌,南昌方面的接待人就是杜南同志,当时八一南昌纪念馆处于筹备阶段,他是纪念馆的筹备人之一。董辰生当时住在江西大旅社也就是后来的南昌纪念馆,八一起义指挥部就在江西大旅社的主楼,他先后参观了贺龙指挥部、朱德老总的军官教育团旧址和当年巷战的地方,并且画了许多的速写。组画的文字部分是根据杜南同志的来稿和查阅当时的有关资料,经过反复修改起草的。组画完稿后,在交审时,总编考虑周总理是八一起义前敌委员会的总指挥,他对八一起义军史最有发言权,也最具权威性,为了慎重起见,准备呈请周总理审阅。当时想到一个人,这个人名叫侯树德,她在报社的通联组工作,她的爱人是周总理办公室的秘书周家鼎同志。组画说明稿就是通过他们转给周总理的。周总理非常详细地修改、校正了历史事实的细节,亲自修改了董辰生的文字说明稿,使军报编辑部深受鼓舞,因此郑重决定,文稿与画稿全部刊印见报。

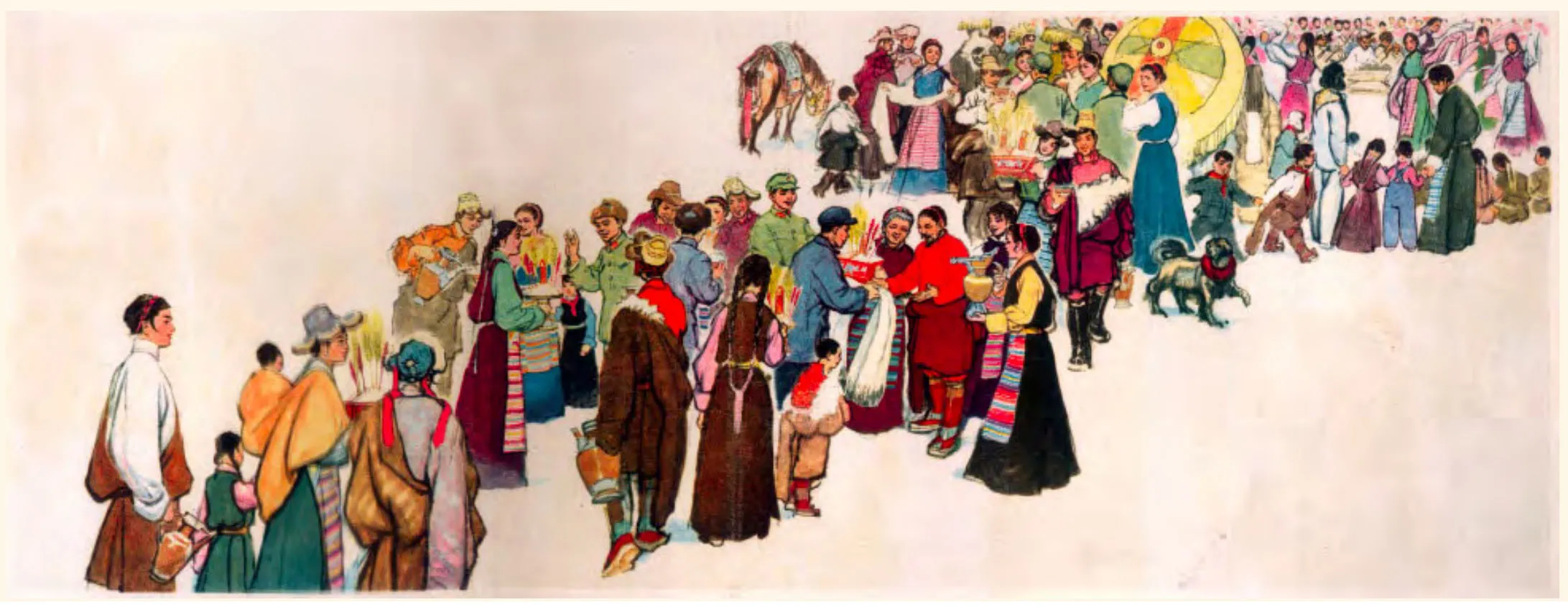

《草原子弟兵》 董辰生 画

公公董辰生后来回忆的时候还记得,周总理对当时的文字主要修改了三处,一是补充了参加起义的三个部队的番号和这三个部队的领导人贺龙、叶挺、朱德;二是进一步明确了参加起义的其他重要领导人贺龙、叶挺、刘伯承;三是补充了起义失败的原因,周总理作为南昌起义的主要领导者承担了主力失败的责任。

文和画稿见诸报端后,组画原稿被革命历史博物馆要去了,那时人们对原作都不大重视,也没有任何交接手续。周总理修改的文字说明稿后来交给了八一南昌起义纪念馆来北京征集文物的同志。

几十年的工作和绘画背后有太多的故事,今天都成了我们珍贵的资料。几十年的工作和绘画,早已烙在父辈们心中的是对党、对人民军队、对祖国、对人民的热爱,他们是在用发自内心的情怀,对革命年代中血与火的历史进行追忆和记录。今年, 早已进入耄耋之年的董老与康老,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,还提笔进行了创作。这是时代的烙印,也是他们心中久久燃烧的“红色情结”。