朱豹卿缋事思想大略

2015-12-05吴涧风

吴涧风

朱豹卿(保庆),浙江杭州人。祖籍海宁盐官镇。1930年生于南京,1949年冬求学于中央美术学院华东分院绘画系,1951年至1957年参军供职于沈阳空军某部,1957年至1962年毕业与浙江美术学院国画系人物科,1962年至1996年在杭州王星记扇厂设计室工作直至退休,2011年7月16日逝世。出版《豹卿写趣》(中国美术学院出版社),《朱豹卿捐赠作品集》(浙江美术馆编,中国美术学院出版社)。

朱豹卿先生的绘画艺术沿袭中国文人的写意传统,早年得潘天寿、吴茀之、诸乐三教诲,然后沿潘天寿、余任天、黄宾虹、齐白石上溯八大、青藤,着力于笔墨精神,重人品修养。其作品呈现出简淡空灵、生涩古拙的审美意趣。可视为浙派花鸟画高古一脉的体现,为其发展寓于了更大的可能性。

朱豹卿先生深谙文人画之要义,故于笔耕之余力主自修,潜心研究哲学、人生、艺术等诸多方面,颇有心得感悟。陈子庄曾提到内在修养对于画家的重要性:“学画要深究哲学。初成‘画家,后来要脱离画家,否则,最终只是画匠,最多‘巨匠而已。不学哲学则不能振拔,将永陷魔窟之中。画到穷时,要能闭关两三年,从思想上省悟,画还会变。这样常常自省,就能不断提高境界。”

绘事本为心声,必先了解作者之趣味、性情、观念及思想,方可知其艺术本源。今从先生平日言谈、笔记中窥探其一二,以作规模之大约。

一、人生之态度

近代山水画大师黄宾虹先生言:“古来画者,多重人品学问,不汲汲于名利,进德修业,明其道不计其功。虽其生平身安淡泊,寂寂无闻,遁世不见知而不悔。”

朱豹卿先生正是一位长期恪守寂寞之道,基本不被外界干扰,生活基本处于“隐”状态的画家,被称之为“画隐”。他在纷扰的社会中一直保持清静,世间的名利似乎与他无关。表面上看是寂寞,实则是一种修行,一种态度。吕凤子在《美育与美术制作》演讲时说:“我国两晋南北朝时,有不少感觉敏锐的人宁于木石居、鹿豕游而不与入伍,去而歌咏自然,摹写自然。我们与其责备这些自然诗人、画家,舍弃对社会应付的责任为不义,或不敢正视现实为不勇,不如说这些人还有点人样子、人气息,而不失为一个有心人。……所以美育才有实施可能。”

诗人画家的“歌咏自然,摹写自然”,就是用心于自修、陶冶性灵、参悟自然本源的途径。

面对书画市场的诱惑,先生坦然若定,曾对学生说:出不出名,卖不卖钱,这是社会的选择?你学国画就不要想到去卖钱,如果这样想,那你还是不画画的好,别的行档更赚钱。画画,你想怎么画就怎么画,开心就好。至于卖钱的事,哪天社会的审美和你的画相吻合了,那你就卖几张,千万不要去适应社会的审美!宾虹老在1923年上海《民国日报》上也曾提及:“画者未得名与不获利,非画之咎;而急于求名与利,实画之害。非惟求名与利为画者之害,而既得名与利,其为害于画者为尤甚。”

外界及现实世界对人的诱惑之大无处不在,先生则态度镇定、纯真,进而言以利弊,不改初衷。

先生对名利之所能如此从容坦然,一方面基于简淡的生活态度,另一方面则更是出于对艺术的真诚。平日对佛、道两家思想关注颇多,研读周易、禅宗、诸子百家等经典,同时对民国以来国学大师的言论非常热衷。先生通过不断“内观”的方式,来思考人生的根本问题,从而达到人生的高度。画面也常呈现禅境,题画多有“观自在”“即性是佛”“知足知不足,有为有不为”之类的佛语。

二、追摹之境界

对于观照人生的本源问题,其实是人与世界接触,因层次之不同,产生的不同境界。朱豹卿对人生的态度出于何种识辨和境界?

王国维在《人间词话》说,古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树。独上高楼,望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。

王国维此句中第一境说做学问成大事业者,首先有执着的追求,登高望远,明确目标与方向。第二境言明自修的苦行,坚定不移,废寝忘食,孜孜不倦。第三境犹如佛家之语,观照自我,以自醒而至清静无为的自由境界。

弘一法师认为人生有三个境界:一是物质的,二是艺术的,三是宗教的。第一境界是现实的生活,以物质为目的;第二境界包括文学、音乐、美术等艺术的范畴,是以陶冶性情为主;第三境界完全上升为精神方面,直指生命的本源。

宗白华在《中国艺术境界之诞生》中提到5种境界:功利境界、伦理境界、政治境界、学术境界、宗教境界。而介于学术境界与宗教境界之间还存在艺术境界。功利境界主于利,伦理境界主于爱,政治境界主于权,学术境界主于真,宗教境界主于神,艺术境界主于美。

艺术境界化实景为虚境,喻形象为象征,净化心灵。

3位学人在对境界的不同阐述中都指出人生由低向高,由物质向精神演化形态。此等感受在朱豹卿先生的《冥思偶录》作了一段记录:“古人云:‘水向低处流,人往高处走。这高处又在何处?说不清楚,这高出就是梦想中的自由,‘大自在‘大自由无挂碍、忘我状态的自由,最后是化解了自己这个肉体束缚进入无我状态的自由,这可能吗?!‘虽不能至,心向往之吧!人是不会停止这种追求的。“画”就有此妙用,故宗炳说画“畅神而已”,别无他求,自我陶醉而已。”

这种以自问自答的疑问方式,让观者更觉先生的妙悟和坚定,这是一种由学术、艺术境界向宗教境界转换时心境的述说,可窥见其通过研习绘画,物我二者不断相融,不断超越自我,回归到本心,犹如庄周梦蝶的化境,参悟人生的真谛。

三、画道之思辩

1.画学精神

朱豹卿说:“在大方向上,我是有掌握的,画画的意义在精神层面,无关实在物质。”而画学之境取决于人生的精神之境。宋代郭若虚《图画见闻志叙论》中即有:“人品既已高矣,气韵不得不高,气韵既已高矣,生动不得不至。”

中国画又以“能”“妙”“神”“逸”四品断高下,其中以逸品为最高。唐朱景玄的《益州名童绿》对逸品进一步加以说明:“画之逸格,最难其俦。拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可皆模。由于意表,故目之日逸格尔。”

“逸”有隐遁超逸之意,朱豹卿一生以寂寞为修行,以“隐”为生存之道,以达人生之高度,在绘画中自然渗透了对“逸”品格的追求。其审美价值受道家崇高自然的思想影响,尚玄远清淡,体现了老庄玄学精神,是超世俗的精神境界的艺术体现,通过摹写造化表现主体人格彰显。

在朱豹卿的绘画中,“逸”是以一种虚静简淡之美传达出来。“虚静”是作为“道”的重要内容之一,对宁静状态的追求显示了其对精神内涵的深度挖掘,而切入艺术境界的体验。他曾如此描述:“不修之修乃为真修,沉浸在一种氛围和状态中,是遍一切时一切处的,又是不即不离、不紧不松的虚灵状态,即持着又不持着的一种轻松流动活泼的状态,效果必然最佳,书画修为更应如此。”

豹卿先生认为画是一种以技而至道的表现形式,目的在于“道”,以无为而为成无用之用,妙用则全在画者自身,给人以内心的愉快、满足、激情、慰藉,是人生的最高享受。庄子曰:“夫虚静恬淡,寂漠无为者,万物之本也。”可见无为的思想,是一种对道的追寻。

2.取法乎上

朱豹卿对中国画艺术的思想观念,首先反应在中国画的取法方面。他认为学习中国画一定要向大师看齐,要站在大师的肩膀上,学不好也不会太差。假如学习一般的,打一个折扣就没有了。《易经》曾提及:“取法乎上,仅得其中;取法乎中,仅得其下。”也是传统文人画在提升品格上的一种入手方法,以借其力。

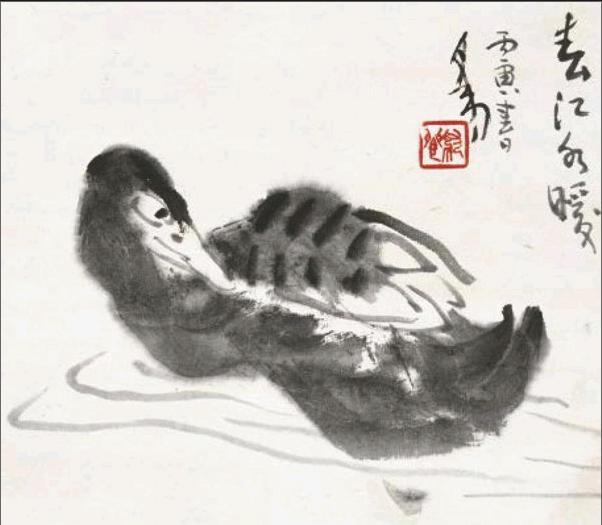

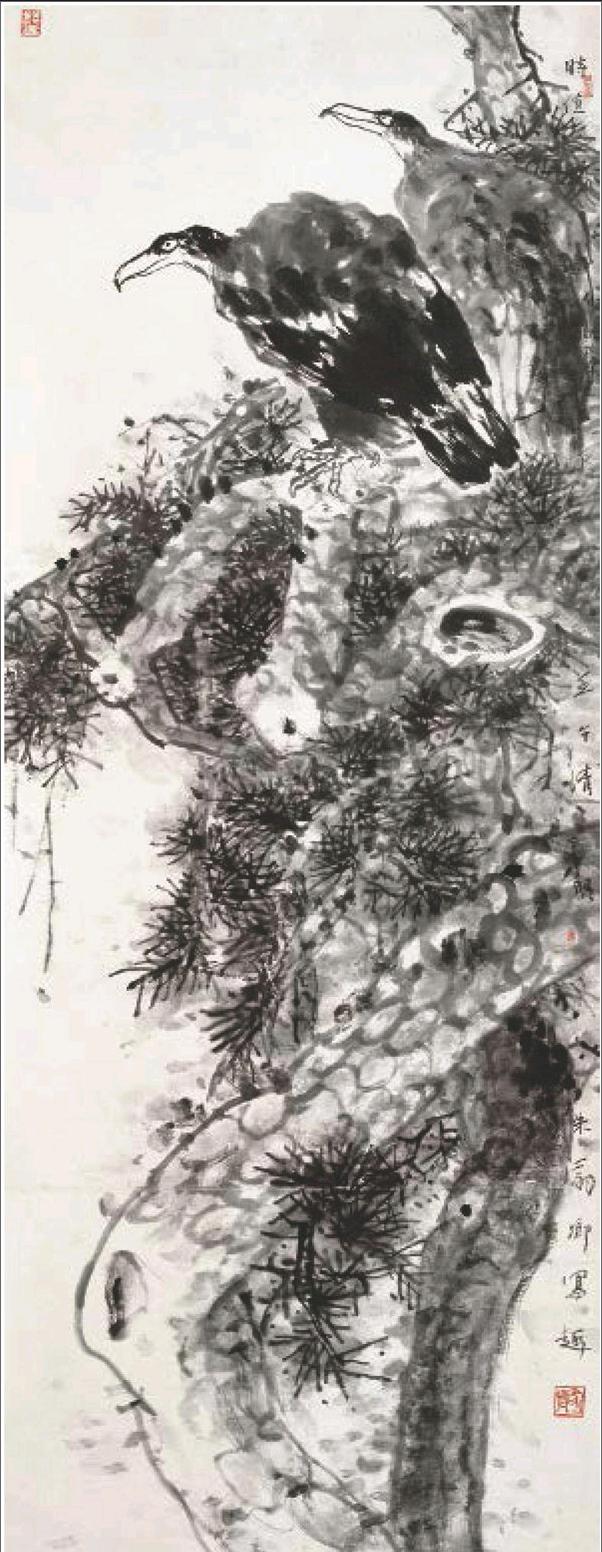

从朱豹卿的书画作品看,早期主要师法潘天寿,以气格、构图上借鉴为主,对齐白石、吴昌硕侧重于情趣的观照和笔墨的学习;上世纪80年代中期以后上追八大、青藤、黄宾虹,旁参余任天、陈子庄,同时还收到西方现代构成方式的影响。这一时期受黄宾虹影响极大,将山水的皴、擦法大量运用到花鸟画创作中,使人耳目一新,也是朱豹卿先生绘画风格的特性所在;2000年以后主要着力于笔墨方面的提高,用笔日趋老辣,又很沉着,施墨古拙苍茫。书法方面于徐生翁、王蘧常、弘一法师、李可染、黄宾虹等多有涉及。

很明显,朱豹卿先生把传统水墨大写意一路作为自己的方向。水墨大写意滥觞于两宋,明末以后大家辈出,20世纪四大家都是大写意方面的高手,朱豹卿对他们的师法的同时非常注重自身的感受和观点,以思辨的方式逐步形成自己的一系列理论基础。现引录部分他对各家的看法:“齐白石,此时(中期)的临摹更多是按照自己的意愿进行,自我的语言比较多,在认识上也逐渐从开始的崇拜到后来的理性分析。吴昌硕的绘画对我也有影响,他的用笔很有气势,笔力雄强,构图和色彩都很有特点。徐青藤的画作中的情思和才学不是临摹的方式可以学到的。八大山人,仍然能感觉到他那气势的雄强,这种东西是无法临摹,也没办法学习的,我觉得学学八大的气氛就够了。”

3.文人画核心

朱豹卿的绘画继承了中国传统文人画一脉。所谓文人画,是画中带有文人情趣,画外流露出文人思想的绘画,其基本特点在于诗画一律,诗为画魂。此论肇于苏轼在《书摩诘蓝田烟雨诗》:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”诗画一体便成为文人画的核心内容,以比兴手法,托物以言志,寄托情思的方式表达悠远深邃的意境。后经历代沿革,洎清代已逐步形成包含以诗书画印为基础的综合艺术体系。朱豹卿先生对文人画所构建的这四个方面见解尤为精妙:国画是一门综合性艺术,不是诗书画印四者的那种简单。它其实是一把双刃剑,一面是诗一面是画,两刃相合成为画这把锋利的剑器。一面是以诗化的神韵转换所有欲表现之对象(内容),一面又以书法的意味,即以有书味、有书意的点线来表现形象,是互为作用的自我言说。这种绘画语言是举世无双的,其核心是诗书画融合为一。诗、书是画的两翼,其重要性如剑之利刃这把剑最大的妙用就是“自由”。他用分析、互动、交感、包容、化合的来看待四者之间的关系。

文人画以诗化的神韵为对象之根本,以书法的韵律为手段,最终达到内心的心灵节奏以体合宇宙内部的生命节奏,书法在中国画艺术中具有外在表现和内质联系的双重性。唐张彦远《历代名画记》:“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似皆本于立意而归乎用笔。故工画者多善书。”

宋赵希鹄:“善书者必善画,善画必能书,书画其实一事尔。”(赵孟頫《秀石疏林图》题诗)都说明了绘画和书法关系密切。元代书画大家赵孟頫是最早明确提出书画同源的原理和实际方法,其诗云:“石如飞白木如籀,写竹还须八分通,若也有人能会此,方知书画本来同。”明董其昌也如是说到:“士人作画,当以草隶奇字为之,树如勾铁,山如画沙,绝去甜俗蹊径,乃为士气。”

而在当下中国传统文化不断分解,文人画艺术日益远离的时代,书法在绘画中所扮演的重要角色越来越不受重视,朱豹卿对此作出了自己的看法:“书法为何如此重要?不这样不可以吗?问得好!答案很简单:不可以又可以,可不可以只有相对的意义。对于中国画来说,书法是及其重要的,不可缺少,可以说就是中国画的‘命门。因为书法有其独特的存在方式。但它对于‘画来说就不重要了,完全可以抛弃,因为画的方法是多样的,任何方法都可以完成一幅好画。只是成不了中国画,如此而已。”

他认为书法是中国画界定的标杆,又是关键所在。可以说在书法上的成就很多程度上决定了绘画的高度,近百年画坛大家无不如此,吴昌硕引石鼓文笔意入花鸟画,倔强劲健、大气磅礴;黄宾虹借金文、小篆之法,喻刚健于自然山川;齐白石的篆书使其花鸟画纵横天真;张大干运用魏碑体势张扬山水的气势和格局……

在文人画中从书法逐步演化出更具表现力的,也更宽泛的笔墨概念,作为表现手法方面的主要中介,其抽象性的审美意识一直是中国画艺术极具特色的一章。对于笔墨的认识,通常停留在技术层面甚至是材料的概念,朱豹卿则更侧重笔墨精神的角度,认同笔墨“千古不移”的道理,笔墨是中国画的本质所在,不能抛弃和否定。笔墨不仅是一套固定的技法,但所谓纯粹的“技法”,其实是不存在的,它是一种文化,是汉文化中一颗璀璨的明珠。而以技艺对待笔墨是永远不可能触及到笔墨内涵和精髓,因而说笔墨是又无法。中国画的笔墨是具有独立的审美意识的。