山东省德州市古台寺村景观变迁研究

2015-12-05王汉超王志泰李岩

王汉超,王志泰,李岩

贵州大学林学院,贵州贵阳550025

山东省德州市古台寺村景观变迁研究

王汉超,王志泰*,李岩

贵州大学林学院,贵州贵阳550025

在城镇化快速发展的今天,传统农村景观正在经历一个加速变迁的过程,新农村景观规划将成为今后的重点和难点。德州地区深受儒家传统文化影响,且农业经济相对发达,农村景观具有典型性和示范性。本文以古台寺村为研究对象从变迁的角度探究新农村景观规划理念。对该村村庄景观、廊道景观、农田基质景观、生活文化景观进行现场调查、问卷、查阅相关文献,研究不同阶段的景观特征,分析变迁成因,探索变迁规律。并基于景观学提出德州地区农村景观规划理论,为该地区农村景观发展提供参考。

古台寺村;农村景观;变迁;景观规划

农村景观是在农村这一特定地域范围内,在长期演化过程中,综合农村中各种影响因子而形成的具有特定生态功能、生产功能、人文价值、美学价值、历史价值,并且可开发利用的受人工因素和自然环境影响的综合系统[1]。从生态学的角度看,农村景观是乡村地域范围内异质性土地单元镶嵌而成的嵌合体,既受自然环境因子的制约,又受人类经营活动和经营策略的影响,嵌块体的大小、形状和元素配置具有较大异质性,并兼具经济、社会、生态和美学价值[2]。从地理学的角度看,农村景观是具有特定景观构成、内涵和行为的景观类型,以自然型的土地利用为主、人口密度较小、土地管理粗放、具有明显田园特征的地区[3]。

随着我国城镇化的快速发展,乡村景观正以前所未有的速度发生着激烈的变化,社会主义新农村的建设模式,引起各界的广泛关注,一些专家学者对不同地区的农村景观变迁和当前新农村的建设开展了大量的研究。自1930年开始,以梁漱溟[4]为首的农村学院骨干人员在山东开始乡村建设运动。对乡村景观的营造及变迁产生很大影响;姚建街,郭焕成在二十世纪末对黄淮海地区农村功能类型及其空间分布、功能特征、经济发展模式做了探究;郭文华等[5]运用GIS技术,利用卫图分析土地使用现状,以北京市大兴区和河北省曲周县为研究对象,应用景观生态学原理,对乡村和城市郊区的景观格局进行了比较研究;周心琴[6]、李立[4]分别以经济发达的江南地区的农村为对象进行了研究,雷振东[7]则以生态环境较为脆弱、经济欠发达、历史悠久的关中乡村聚落进行了研究。田莹[8]从空间上把乡村分为节点空间、边界、功能区域、道路系统及标志物景观五要素的形态叠加,认为传统聚落的形态演变过程实际上都是不断与自然协调的过程。总的来说学界对我国北方地区农村景观的研究,主要集中在聚落景观方面,且以区域性研究为主,以一个行政村为单位进行深入的实证研究不足[9,10]。本文在前人研究的基础上,针对当前形势下德州地区乡村景观变迁的阶段、特征进行探索性研究,综合应用景观学、生态学以及社会学等相关理论,分析适合德州地区新农村建设中乡村景观规划设计的理论与方法。

1 研究区域及数据来源

1.1研究区域

本文基于以下原因,选择山东省德州市古台寺村作为研究对象。1)山东省是孔孟之乡,深受儒家思想影响,其乡村景观具有深厚的非物质文化传承的代表性,村落均为合院制,村落呈团块状空间布局[11];2)德州地区是全国重要的产粮基地和商品棉基地,与冀中南地区、豫北地区共同构成了河北平原,地貌单一,便于研究的进展及成果的普及;3)该地区农业科技处于全国领先地位,乡村构成要素分布相对合理,农业生产机械化、现代化;4)古台寺村历史悠久,且农耕一直是该村村民最根本和最稳定的生活来源。该村位于黄河冲积平原上,土地肥沃,河网密集;气候为温带季风气候,降水集中在夏秋季节,春旱经常发,作物一年两熟。

1.2数据来源

数据资料部分来源于当地政府部门,部分来自于笔者的现场踏勘和走访调查。2011~2014年对30名村民进行了调查,其中60岁以上老年人8名,担任过村支书的有4人,具有初中文化的有18名,调查内容主要包括乡村农田布局、耕地面积与位置、村界划分方式,道路景观变迁、景观节点变迁、河道景观的形成及变迁,院落景观的景观与功能、生活景观的变迁、收支情况等。

对走访调查收集来的数据采用预处理方式,主要包括缺失值的处理和异常数据的处理(逻辑判断、同质判断、概率判断等),并根据保留数据绘制了古台寺村建国初期、1963年、1980年、2005年和2014年村落景观示意图。对各个阶段乡村景观的典型特征进行比较分析。

2 不同历史时期德州地区的乡村景观

2.1德州地区乡村景观变迁的阶段划分

新中国成立以来,中国乡村的改造大体可以分为五个阶段:1949~1957、1957~1966、1966~1978、1978~2005、2005至今,这五个阶段可以概括为对乡村景观的启动—改造—破坏—发展—再发展的过程[12]。本论文以乡村景观变迁为主要轴线,结合景观生态学、景观学等分析乡村景观构成要素的景观变迁。

图1 村庄景观布局(备注:图中斜线填充表村落占地范围,“空心化”示意图表村落空心范围)Fig.1 The layout of village landscape(Note:The graph gradient fill table villages covering range,"hollow"diagram"hollow village range)

2.2不同历史阶段乡村景观的形式、特征及其变迁驱动

德州地区乡村景观具有稳定的团块结构,村落数目保持稳定状态,其初期发展具有明显的自发性及规律性,随着阶段的推移,以生产力为主的多种影响因子逐渐推动乡村景观变迁,构成要素也呈现出多元化、现代化、城市化的变迁趋势。

2.2.1村庄景观村庄是住宅的集合体,而住宅数量与区位的变化是由人口空间需求和区位选择决定的。古台寺村的聚落空间的变迁大致经历了刚需型扩张、急剧型收缩、机械型扩展、跳跃型蔓延与空心化五个阶段。

古台寺村建于清朝初年,村落由墙体围合,分东、西、南、北四门,墙外是壕沟起防御作用,道路沿墙体布局,南侧等距分布三口井,形成“轿子路,分门井”的村落风水景观格局。此格局延续到建国前期,建国后,村落功能不能满足社会变革带来的发展需求,人民公社、集体食堂、村委会、村学校、村工业相继展开,村落景观呈现出膨胀的、外向的刚需型扩张。1958年大跃进和人民公社化运动使国民经济遭到严重破坏,到1959年至1962年三年自然灾害,人民生活状况继续下降,饥荒加重,食品紧缺,很多村民逃荒,人口流失,村落三分之一的住宅无人居住,导致村落住宅总面积急剧型收缩。十一届三中全会后,随着改革开放的推行,农村的社会组织形式发生变化,由公社化转向包产到户,农民收入显著增加,生活水平逐渐提高,与此同时,解放后人口生育高峰期出生的村民相继进入婚育年龄[13],使得住房急剧增加(见表1),村落景观呈现出机械型扩展的现象。

表1 古台寺村基本情况变化表Table 1 Changes of basic situation in Gutaisi village

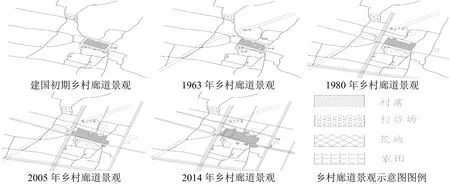

2.2.2乡村景观廊道乡村景观廊道按照景观视觉表现可分为灰色廊道(道路)、蓝色廊道(河流)、绿色廊道(防护林等)。廊道两侧具有明显的边缘效应,物种丰富,景观多样,三类廊道纵横交错,呈网状分布。

图2 乡村廊道景观变迁Fig.2 The change of the village corridor landscape

计划生育持续推行,人口增长逐渐放缓,人民对经济发展的渴求逐渐提升,很多房屋开始沿街道布局,主要以商业经营为目的,逐渐衍生出马路经济。生产力提升,交通工具改善,催生村民对人均居住面积、提升居住质量的需求的增加。同时开始出现外出务工人员,村民收入大幅度提升。物联网与互联网的发展,“缩短”了地域的距离。因此,住宅由之前并排、组团分布变为跳跃式发展,村落景观呈现出跳跃型蔓延的景观。乡村缺乏规划,多数村干部规划意识淡薄,对规划不了解,不关心,造成了宅基地审批的盲目性和随意性。同时,由于房屋格局设计不合理,“更新换代”速度加快。此外还出现批少占多,“挪窝”不“不腾笼”,划批“人情地”,以及划新弃旧,以旧换新,一户多宅的现象[14],造成了土地浪费。随着经济的发展农业已经不能满足人民对物质的追求,越来越多的农民开始走出去,在外定居,农村基本停止了对外扩张,出现了严重的“空心化”现象。

1949年整个廊道景观只包括乡村道路,道路以村落、寺庙、宗祠、水井、坟场等作为节点进行衔接,除村落四周为建村之初营造的直线型风水路,其余均为羊肠小道,灰色廊道以节点中心放射型分布。1963年为减轻自然灾害,改变农民靠天吃饭的现状,在村落西侧修建自东北向西南的地上干渠,用于泄洪和灌溉,仅一年,由于地上干渠堤坝的不稳定性导致渠道荒废,改为防护林带。在大跃进、破四旧和自然灾害中人民无暇顾及廊道景观的建设,该现状一直延续到二十世纪七十年代,1971年村落南侧和北侧修建河道,1982年村落东侧和西侧河道修建,同时,南、北、东、西四条主干路修建及农田灌溉沟渠初步建成。形成灰道、绿道、蓝道三道合一,三道伴生的现象。2005年农业税取消,国家增加了对村庄基础建设费的投资,河流进一步拓宽、加深,主干路面层硬质化,两侧增设20 m宽绿化带。生产力发展,机耕道出现,乡村小路逐渐淡出人们的视线。2012年农田万亩方工程在村内试点,取消地面漫灌沟渠,增设排水沟,预埋地下输水管线,形成喷灌浇田,雨涝可排的农事场景。由地上干渠形成的绿化带随着村庄建设,拉土填宅,林木砍伐,林带逐年变窄,面积萎缩,很多地方已经消失。道路防护林带由于监管力度不足,20 m绿化带消失,取而代之的是路测绿化,苗龄小,难以抵御自然灾害。

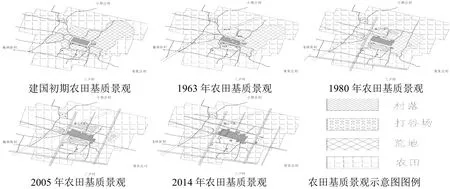

2.2.3农田景观新中国伊始,德州地区率先进行土地制度革命,没收地主的土地,分给无地或少地的农民,废除地主土地所有制,实行农民土地所有制,农民成为土地的主人,大大地解放了农村生产力,农业生产迅速发展。农田以矩形几何布局,由高宽的田埂分隔,采用行列式种植方式,但由于生产力及基础条件落后,没有固定的灌溉水源,农民仍然过着靠天吃饭的生活,土地盐碱化致使大量的土地荒芜,杂草丛生,呈现出土地破碎化的景观现象。

图3 农田基质景观变迁Fig.3 The changes of farmland landscape matrix

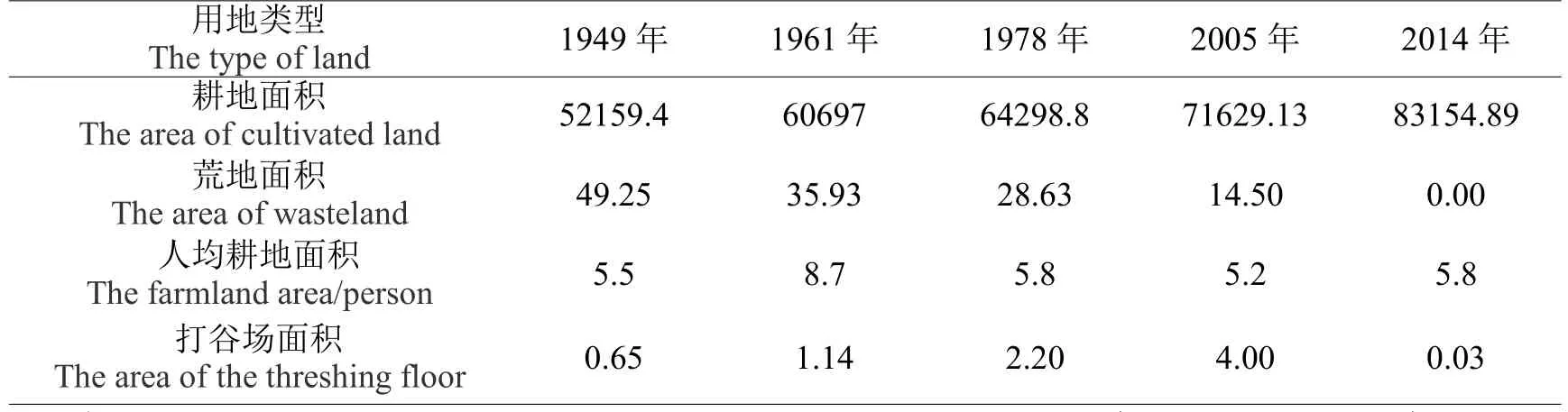

1956年底,农业的社会主义改造基本完成,农业土地私有制开始变为公有制,部分土地实行集体土地所有制。土地整体化、规模化耕作,生产方式以手工劳作和畜力结合为主,二者不相适应,加之农民生产劳动报酬与其利益脱节,挫伤了农民生产劳动的积极性,影响了农业生产力的发展。这种土地经营模式一直延续到20世纪的70年代末。期间自然灾害及大跃进运动使农民积贫积弱,难以生存,部分人口外逃,留存下来的村民仍然靠土地为生,因此人均土地短暂增多。十一届三中全会以后,党中央作出了在农村实行以家庭联产承包责任制的决定,并明确规定:生产责任制是建立在土地等生产资料公有制的基础上,农户或小组同集体保持承包关系,实行分户经营,自负盈亏。解放了生产力,推动了农业生产的发展,使农村经济焕发了勃勃生机。耕地面积进一步拓展,很多生物的生存环境遭到破坏,景观多样性减少。至2005年,包产到户的小农经济发展到了顶峰,荒地进一步开垦,每家都拥有自己的打谷场,田埂也由之前因盐碱地造成的高宽田埂转变成精耕细作下的小型标识性田埂。截止到2014年,荒地基本消失,村内呈现出村落与农田二元分布的景观构成格局(土地变迁详见表2)。

表2 古台寺村用地基本情况变化表Table 2 The changing of the basic situation about Gutaisi village

农田景观的变迁是农耕土地增加,荒地减少,农耕与荒地总面积减少的过程。随着荒地斑块的减少与消失,自然景观所剩无几,人地矛盾逐渐加剧。

2.2.4生活文化景观德州地区传统的乡村景观核心是族群文化、宗族文化及场所文化,具有强烈的文化归属感,庭院以三合院为主[15],门窗雕刻民俗画像,张贴对联,院落栽植具有美好寓意或者可采食的乡土树种,形成一个充满乡村文化气息的生活场所。村落的大街小巷宽窄结合,富有转折与变化显得幽远悠长、曲折幽静,形成乡村独特的空间网络。乡村的广场空间主要是街巷的端头空间、交叉汇集处、族群标志物或生活节点,用以满足村民生活聊天、收割农作物、量晒衣物等。另外,每个村落都有自己的标志,它的表现形式可以是一棵大树、一个牌坊、一座桥、一口古井、一段故事、一个传说等,它是村落核心的文化景观。在古台寺村东侧雕有三元碑刻记录村史,西侧原矗立着一个古庙—十香寺,是村民与天地沟通、祈求神灵庇佑的场所,只是在建国伊始就被拆除,砖瓦拿来修建学校。

如今的乡村生活文化景观发生了巨大变化,传统的乡村生活文化景观正逐渐消失。这不仅在于社会发展和科技的进步,而且也在于现代乡村居民价值观的转变。很多农民不再以农耕生活为本,工业和服务业提供了更多的生活方式,乡村生活文化景观呈现出多元化的趋势。乡村连续的景观空间上出现传统村落景观-现代庭院景观-现代产业景观交替出现的景观分割格局[16-19]。现代城市化景观将传统乡村地域文化景观分割,使区域景观失去整体性,成为破碎化的“景观孤岛”,加速了传统地域文化景观的变迁与消亡。

3 德州地区乡村景观规划

在德州地区乡村景观变迁的历程中,村庄景观、廊道景观、农田景观、生活文化景观发生着翻天覆地的变化。传统乡村在当今社会与经济发展中,已经很难满足现代生活中的各种需求,新的农村景观规划亟待完善,但它必定带有原有乡村景观的基本特征。现代乡村景观设计中应从区域规划出发,结合特定乡村进行景观设计,既塑造未来又保留过去,让村民找到自己的归属。

3.1从区域角度进行乡村景观规划

区域景观一体化规划要求我们从区域功能定位着手,以生态适宜度与环境承载力为基点,结合城乡发展趋势确定乡村的生态位,确定村落在区域中的生产功能、生态功能、文化品位,明确开发方式及要求,打造一村一品[20]。如果农村景观建设盲目照搬传统的城市规划模式,不仅对于脆弱的农村生态环境和断层的农村生活文化景观将是灾难性的打击,而且也必将使城市失去生态屏障和中国失去传统文化的载体。“城乡互补”的发展模式来推动城乡景观的和谐发展,使城市、乡村景观各放异彩,各显其能,从而实现城乡之间生态、生产、文化互补。

3.2从乡村个体角度规划

乡村个体由于地理环境、风俗习惯、宗教信仰、文化背景的方面的差异,决定乡村景观具有异质性、社会性、地域性、综合性等特征。个体乡村中不同构成要素都不是孤立存在的,而是与乡村整体环境密切相关。因此构建个体乡村景观,首先要保证乡村景观的完整性;其次,就是从景观的主体性与客体型的一致性上去构造乡村景观;最后,需要构建生态景观模型确保村落景观的稳定性。此外,乡村景观规划具有一定的时代性,规划在满足共性与生态性的基础上,还要实现乡村景观资源的社会、经济和生态效益的最大化。

3.3从非物质角度规划

乡村,已不仅仅是农业的生产之地,更代表着一种生活方式,一种与城市完全不同的生态环境与文化氛围。乡村聚落的景观意义在于景观所蕴涵的乡土文化所给与乡村居民的认同感、归属感以及安全感。只有乡村居民的认同下,才能确保乡村聚落的更新与发展。乡村景观应在传统农业生产功能基础上,同时具有居住、娱乐、工业和自然保护等多种功能,才能在乡村社会找到城市社会难以找到的个性化和归属感[21]。

3.4从可持续发展角度规划

强调经济发展与自然资源的可持续利用并重,同时提升乡村景观中的人力资源与文化的品质。由于每个乡村地区都有其特色,因此其发展策略也各不相同[22]。

针对乡村周边的资源和环境进行统一规划,自然万物均处于一个共同的生态圈中,彼此相互联系、相互影响。因此,需要把自然环境与人类作为一个整体去观察研究[23]。而乡村景观的协调性,既要求大力发展乡村产业经济、注重改善人居环境、提高村民的生活质量,考虑居乡村的绿化、交通等需求,也要注重规划建设的科学合理性,保留具有历史价值的遗址、节点、传统民居等,还特别注重对于农田、果园、林地、湿地、河流等乡村自然景观和农业生产景观的保护。

4 结语

通过对乡村景观自1949年至2014年六十余年的变迁历程分析,乡村景观在村庄景观、乡村景观廊道、农业基质景观和生活文化景观四个宏观方面都发生了翻天覆地的变化。新农村景观规划应在传统乡村规划基础上,结合城乡一体化,可持续发展,美丽乡村等理念,从区域角度出发,回归本初,乡村景观必将逐渐走向一条景观特色、可持续发展的道路。

[1]祝自敏,胡希军,赵晓英.走有乡土特色的乡村景观规划之路[J].北方园艺,2007(8):149-151

[2]谢花林,刘黎明,李蕾.乡村景观规划设计的相关问题探讨[J].中国园林,2003(3):40

[3]金其铭,董昕,张小林.乡村地理学[M].南京:江苏教育出版社,1990:247-283

[4]梁漱溟.县政建设实验区实验计划绪言[C]//梁漱溟.乡村建设论文集.济南:山东乡村建设研究院,1934:48

[5]谢花林,刘黎明,李蕾.乡村景观规划设计的相关问题探讨[J].中国园林,2003(3):40

[6]金其铭,董昕,张小林.乡村地理学[M].南京:江苏教育出版社,1990:247-283

[7]郭文华,郝晋珉,侯满平,等.乡村与城郊景观格局比较研究[J].生态经济,2004(1):201-204

[8]周心琴.城市化进程中乡村景观变迁研究[D].南京:南京师范大学,2006

[9]李立.乡村聚落:形态、类型与演变——以江南地区为例[M].南京:东南大学出版社,2007

[10]雷振东.整合与重构——关中乡村聚落转型研究[M].南京:东南大学出版社,2009

[11]田莹,自然环境因素影响下的传统聚落形态演变探析[D].北京:北京林业大学,2007

[12]尹怀庭,陈宗兴.陕西乡村聚落特征及其演变[J].人文地理,1995,10(4):17-24

[13]冯文勇,陈新莓.晋中平原地区农村聚落扩展分析[J].人文地理,2003,18(6):93-96

[14]金兆森,张辉.村镇规划[M].南京:东南大学出版社,1999:33

[15]骆中钊.新农村建设规划与住宅设计[M].北京:中国电力山版社,2008:2-9

[16]房艳刚,刘继生.集聚型农业村落文化景观的演化过程与机理—以山东曲阜峪口村为例[J].地理研究,2009,28(4):970

[17]王成新,姚士谋,陈彩虹.中国农村聚落空心化问题实证研究[J].地理科学,2005,25(3):258-259

[18]于真真.山地型乡村景观规划研究[D].泰安:山东农业大学,2008:33-38

[19]王云才.江南水乡区域景观体系特征与整体保护机制[J].长江流域资源与环境,2006,15(6):708-712

[20]宋言奇,段进军.新农村生态环境保护不可忽略的六大环节[J].农业现代化研究,2007,28(1):80-81

[21]李金苹,张玉钧,刘克锋,等.中国乡村景观规划的思考[J].北京农学院学报,2007,22(3):54

[22]AMMON F.The potential effect of national growth—manage—mentpolicy on urban sprawl and the depletion of open spaces and farmland[J].Land Use Policy,2004,21(6):357-369

[23]庞明伟,龙波,许传军.“天人合一”——景观生态设计的现代理念[J].长春大学学报,2006,16(2):96-99

Study on Landscape Change of Gutaisi Village Dezhou City Shandong Province

WANG Han-chao,WANG Zhi-tai*,LI Yan

Forestry College of Guizhou University,Guiyang 550025,China

As the rapid development of urbanization,traditional rural landscape is undergoing an accelerated process of change.New rural landscape planning will become focal and difficult point.The Dezhou City is affected by the traditional culture and has the developed agricultural economy.The rural landscape is typical and representative.This article selected Gutaisi village as a case for study,and explored new rural planning theory from the perspective of vicissitude.Site investigation,questionnaire,check out the relevant literature on the village,corridors,farmland,living cultural landscape were taken to study landscape features at different stages,and analysis the causes of vicissitude,probe the law of vicissitude and put forward some landscape planning theory based on landscape discipline to provide a reference for the region.

Gutaisi village;landscape of countryside;vicissitude landscape planning;development mode

TU982.29

A

1000-2324(2015)02-0303-06

2014-11-19

2015-01-07

王汉超(1988-),男,硕士研究生,主要从事园林景观规划设计.E-mail:gdwhanchao@163.com

Author for correspondence.E-mail:wzhitai@163.com