从美丽论证到解决问题:地理学视角下的旅游研究阶段论

2015-12-03王艳平

彭 建,王艳平

(1.滁州学院 地理信息与旅游学院,安徽 滁州239000;2.东北财经大学 旅游与酒店管理学院,辽宁 大连116025)

一、引言

我国不少学者曾坚信旅游现象有个共同的核心本质[1],但随着旅游的发展与变化,对于共同核心本质存不存在这一议题,已被学界怀疑、悬置、另当别论,甚至是放弃。大部分学者开始转向方法论研究[2]。不少学者一般认为,旅游现象拥有核心的客观本质,其统御着整个旅游现象,倘若果真如此,方法论似乎也就不重要了。方法论与本质是一组矛盾,此消彼长,对象与方法,其中之一必须具备不变性①。按照地理学思维,各种知识类型需要彼此发生关联,其采取着与还原论根本对立的立场[3],不存在任何一个孤立的事物,世上并无真空地带,也没有一个事物内部是绝对纯净与均质的。因而有理由相信,在现代社会,旅游的核心本质有个适用范畴,超出范畴,本质的力量就变得非常有限。唯一本质与多范式本身就是矛盾,就如同凝视与体验的关系,前后矛盾也正说明了我们关于旅游的认识在进步。旅游活动范畴的广阔性导致旅游研究对象在内涵上非常大,魏小安学者甚至给出了顶天立地这样一个描述[4],一个核心是否能支撑起旅游这个超级巨大物的运转?由此也产生了对旅游本质是否存在,研究旅游本质是否能有效解决旅游中出现的众多应用性问题的疑问,因此,对于本质,很多学者选择悬置,转而开始研究亟需解决的应用问题。

基础理论与应用研究为旅游研究的两大主块,都存在其研究意义,皆不可或缺,但两者并不存在主导与被主导的问题。应用研究虽缺少自有理论基础,但能及时解决问题,而理论研究很深刻,却经常落后于实践,诠释现象而不解决问题。基础研究与应用研究之间应该是怎样的关系,从旅游地理学角度该如何看待这个关系,本文就此相关关系进行讨论。

二、方法论:为求学术基础的退

(一)拿来主义与原创

关于方法论,旅游研究至今没有自己的方法体系,定量分析、质性分析、价值中立、符号学方法、泛社会学方法、实证主义方法、现象学方法等,都是采取拿来主义的借用,在当代旅游研究中,很难说某位学者原创了什么,即便有也相对的非常少,旅游学者没有提出自己的方法论。田野调查法在旅游实地研究中发挥了重大的作用,能促进旅游研究的深入与全面开展[5],但其也是人类学最古老的研究方法,地理学也比旅游学早很多年在使用此方法。

从学科建设角度上看,有属于本学科的方法论体系非常重要,也是学科建设完整的基础,但其致命缺陷在于不能直接应用于实践,尤其是没有能力解决前沿问题,而从学科发展角度上看,原创是学科的生命线,时效性很强,一个时间点链接另一个时间点,若干个时效的链接便是历时。旅游发展更需要跨学科的无理论作支撑,所谓无理论,也即指需要综合、灵动地运用各种知识,很类似于白猫黑猫论,因为往往新现象出现很长一段时间后才会研究出适合诠释其的理论,因而如何进行理论归纳可等诠释清晰旅游的边界,亟待指导的应用研究开展后再进行本学科的学术累积。

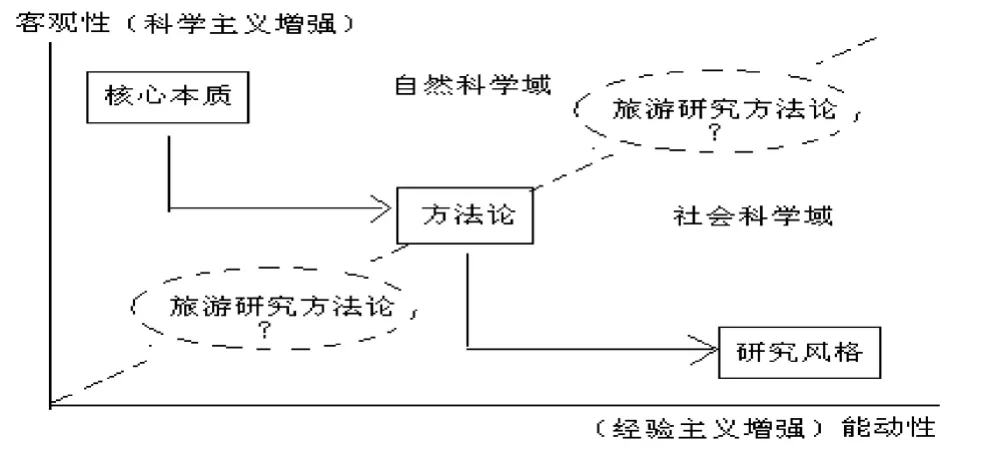

(二)研究对象的关联性②

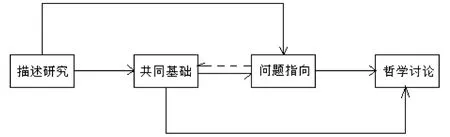

旅游研究的视角有在位与出位之分,研究方法自然分为客观和主观,部分学者一味追求旅游研究的客观性,使得旅游研究从研究方法论转为论方法。近年来,有学者开始关注研究风格,方法论与研究风格又是什么关系?笔者认为,研究风格是方法论研究中作者主观能动性增强后的一个结果,是研究关注的下一个阶段。在研究中坚持本质的统御力量,方法论就是辅助;反之,坚持方法论重要,就意味着统御力量有限,此时,多样的研究风格甚至会比方法论更有效用,因为研究风格将研究者的因素考虑进来,张凌云教授就发表了有关学术共同体的文章[6]。从旅游学科建设,及旅游研究深入来讲,有必要就旅游方法论展开讨论,但研究方法论需明晰其前后关联,在地理学视角下,一定要知道相邻及有关系的原则,就旅游领域现在研究内容与方向,从地理学视角下,笔者认为随着旅游研究的深入与累积,研究慢慢转向能动性,其结果是方法论与社会科学领域相结合的结果(图1)。

(三)知识不连续性

图1 旅游研究方法论的关联性

旅游本质是什么至今仍没有定论,这也说明了先前研究讲究客观性仍值得商榷,因而在研究中,有限度的放弃客观性,转向方法论研究,即退回到过去的某个节点上开展研究。旅游中的部分认知,大多没有得到严密的论证,故此对于其普适性,争论很多,谓之学术之争,针对学术之争,从更加包容角度来评判各位学者提出的真理,即为保继刚教授提到的学术贡献,学术贡献是一个更客观、更包含的评价概念[7]。如此看来,以往的真知灼见在现阶段来看确实有值得怀疑的地方,因为在发现过程中欠缺章法,程序性不强。所以现在研究需要为理论系统补充系统方法基础,如此,后退至方法论研究也让当下的论证越来越漂亮了。为了美丽文章,现在的优秀研究都重视引经据典,参考文献充分,研究方法很讲究,论点充分,论据充分,但研究对象多是老问题,以非常复杂与规范的论证,得出了一个没有进展的结论,还是一个莫衷一是,或者得到了一个理所当然的结论,或者得到一个极小的结论。唯美论证成为了唯一标准,与年龄、履历及历史教训相关的经验主义自信被完全放弃了。

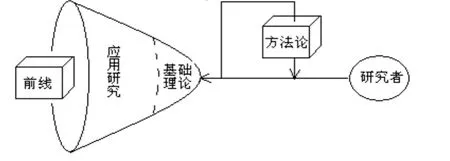

图2 旅游应用研究与基础理论的背向问题

由此也提出了一个十分严肃的问题:由谁来负责探索与发现,由谁来解决当前的紧迫问题。方法论研究离解决问题越来越远,甚至还不如从前,为了方法而方法,张凌云教授将这种现象称为洋八股和土八股,深感旅游理论研究需要创新[8]。原本寄希望的统御,其作用完全没有发挥。在这样的语境中,旅游知识在做两个挣扎,其一是应用知识在挣扎着往前奔,努力去跟踪实践去解决问题,专家与部分学者以此为兴趣,其二是基础理论在挣扎着向后,目的就是为了补课(图2)。可将全部的旅游知识比作一块布,前后拉扯的最终结果是中间被掏了一个洞,扯掉的部分为基础理论,留下的部分可谓应用研究,应用研究在边缘处因为没有理论的支撑会有些破碎。由此可见,关于旅游的知识存在不连续性。

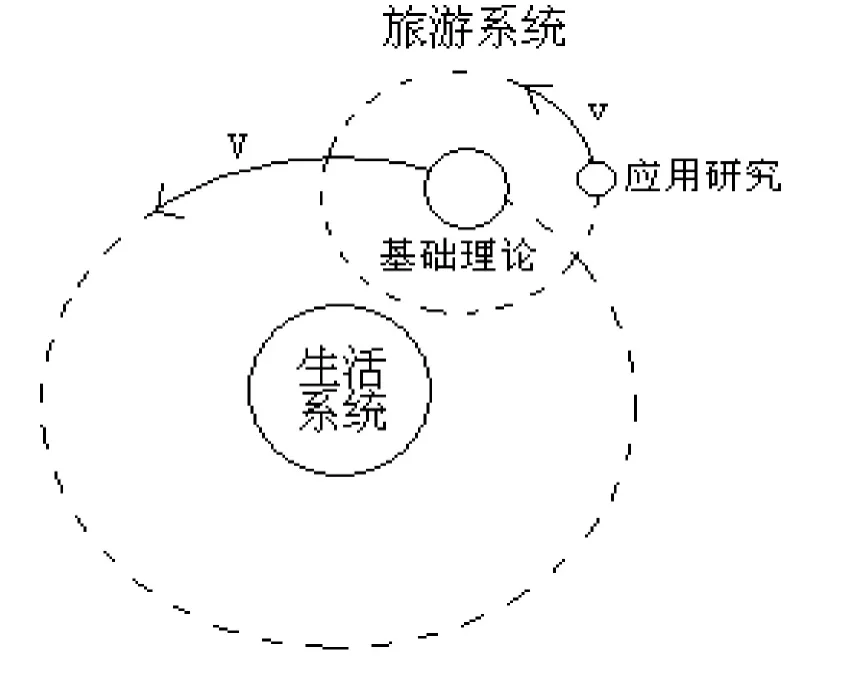

(四)卫体论

应用研究与基础理论在分离后彼此越来越远,但并没有走到没边的地方,或者说被掏掉的基础理论被放在与应用研究有一定距离的地方。应用研究在最初其拥有很强的离叛力,随着与基础理论的距离增大而蓄积势能,离叛速度渐渐慢下来,但同时产生了与统御力相切的角速度,这一点如同发射绕地卫星,环绕基础理论的运动所产生的离心力,正好与统御力相平衡。这也说明,应用研究与基础理论具有不连续性,或曰拥有不可见的力的关联,正是这种不连续性决定了旅游研究的生命力,从应用研究中最终提炼得到的理论,有些会落入到基础理论范畴中,但应用研究本身以及关于本身的理论,不会以燃烧自己的方式坠落到基础理论中。可将应用研究比作卫体,基础理论比作本体,卫体不一定就是从属,因为可以有多个卫体,卫体还可兼任生活系统的卫体。旅游研究的卫体与本体两者组成一个系统,共同环绕比旅游还重大的生活系统,因为生活系统在不断地向旅游提出挑战,就如同地球与月亮也在以整体方式绕太阳运转一样,但旅游也不会完全坠落到生活系统中[9]。

图3 旅游卫体论结构

由此可知,基础理论也要不断地丰富起来,允许其发生改变,但基础理论本身相对保守,比较落后,总是处在被动的等待中,因此需要从应用研究中获得负熵流。在此语境下会得到一个更重要的结论,基础理论对应用研究的作用是吸引力,而不是统御力,基础理论研究并不一定对实践有指导作用,那要看基础研究有没有吸引力。如果基础研究不绕行生活系统,旅游者溢出后消失在生活系统的视野中,旅游者不回望生活,完全与生活系统不相干,那旅游应用研究将会选择其他理论做支撑,或选择休闲理论,如良禽择木而栖。如此分析可知,应用研究是基础理论与生活系统之间的桥梁、纽带,要解决生活系统弹出的问题,其与基础理论遥相呼应,三者之间的联系靠的是两两相互吸引,各自保持的角速度又保证它们不会相互融入(图3)。

三、阶段论

由寻找客观本质转到方法论研究,再到讨论研究风格或学术风格,也可说从基础理论到应用研究,意味着可能存在着这样一个命题——旅游研究阶段论。各种经过深刻思考及部分验证的观点,其实都有其正确的一面,理论都有其某一方面的学术支持者,也有批判者,没有全面的理论。因而不能以己所思去否定其他有意义的观点,旅游的复杂性也体现在多面性上。可将各种观点按照阶段论来组织,通过历时性安排以厘清各种学术贡献的脉络,壮大知识共同体。基础理论即意味着落后但也意味着基础,应用研究意味着有用但也意味着缺少理论支撑。各种观点被安排在先后的各个阶段里,先后顺序也并不意味着代表着优劣。

(一)既有观点

迄今,旅游研究中已出现了若干个与阶段论有关的观点。巴特勒提出了旅游地生命周期,其认为旅游地发展可分为探查、参与、发展、巩固、停滞和衰落或复苏6个阶段[10]。Doxey 于1975年提出愤怒指数模型,针对旅游者的到来,当地居民表现了由新奇到愤怒的几个转换过程[11]。保继刚提出了旅游地理学的几个阶段,包括从客观描述到学术问题,由学术问题到学术规范,再由学术规范到问题意识,旅游地理学研究开始走向理性回归了[12]。Jafari 教授认为旅游研究者会经历寻找、迷失、挫败、发现、分析、作出贡献和持续探索的研究历程,研究者要有“我不寻找却要发现”的学术研究的精神,其还总结出旅游学科研究发展的五个阶段:倡导、警示、适应、知识更新以及公共阶段[13],研究者应致力于将旅游知识输出到其他学科,关注旅游的非经济价值研究并发挥领导性作用。霍尔则提出旅游地理学研究的描述、解释、预测三阶段论[14]。

(二)本文观点

图4 旅游研究阶段论

在地理学时空观视角下,主要是依据年代推移,本文提出旅游研究四阶段论:描述研究、共同基础、问题指向、哲学探讨(图4)。四阶段论与保继刚教授、Jafari 教授的观点有相同的思路,有一些借鉴,但也有不同点。主要的不同点在于本文认为这四个阶段可以不同于马斯洛需求理论,并非一定要完成低级阶段才能进入高级阶段,专心应用研究的学者可以将通过应用研究抽出的理论成果,分别向基础研究和哲学领域输出,规范工作可交予基础理论学者完成,更完善的哲学提炼也可交由哲学家完成,基础理论学者不能以规范性不强来排斥应用研究得到的成果,因为基础理论圈内的研究有时会故步自封,基础理论研究的活力一定来自于应用研究,如此便可让各路学者的研究形成接力关系。描述研究是起步,是初级阶段的展开;基础研究是基础,是截面研究的核心;问题指向是旅游历时研究的核心,是学术发展的生命力源泉;哲学研究是归宿,是一种奔向但不可到达的目标。曹诗图教授近年来已开始关注旅游哲学研究问题[15]。

(三)各阶段研究内容

描述研究主要以旅游客体为研究对象,包括旅游资源与设施、客源地与目的地分布、旅游流格局,旅游产业供求及产业规模等,其以实证主义为隐性的哲学基础,描述研究成果水平多不以研究者而改变,处于数据信息中心的学者拥有这方面的研究优势,以实地调查为主要的研究也属于此类。

共同基础即指基础理论,凡以旅游独有矛盾和运行机理为对象的学者,其研究成果多属于此类,此类研究可以依据文献综述、文献分析及加上自己的逻辑思辨进行。研究内容包括旅游本质、方法论等,其以现象学为显著或隐性的哲学基础,设想旅游是一个抽象的人,如同认为任何一个细胞都含有生命体全部的遗传基因,不承认包括旅游者在内的人与人之间会创新出新性质,即便是有也不会超过个人的基因作用。笔者认为,基础研究要由一个人的,扩展到人们与人类的,要从利我扩展到利他,旅游社会学要成为第一重要组成,以个体心理学为核心建立起来的旅游基础理论要退至引导地位,成为辅助。

问题指向即保继刚教授所说的问题意识,这是规范以后要解决的致命问题。研究内容既要与时俱进,体现应用研究的最新进展,如当今关注的流动性、旅游再贫穷、不连续性、时空压缩、时间远方、近地遁世、大数据挖掘、知识共同体、去旅游化、温泉叙事疗法等,也应包括基本的旅游供求关系研究。这一阶段以实用主义、创新资本主义为哲学基础。基于库恩的范式理论,学者多认为旅游研究目前处于前范式阶段,似乎接下来会出现一个共同范式,笔者感觉到那是对当下困惑的一个解脱而已,旅游研究的范式阶段应该出现在问题指向研究阶段,应同时存在若干个彼此平行的范式,这些范式生成于不同类型的应用研究。这里还要指出的是,旅游动机与旅游体验等情景类型研究属于问题指向类研究内容,凡由一个概念分解为N种对应,范畴做了细化区隔,应用性就得到了很大的提高,而如果由一个概念推演到另一个个概念,或者逆向逻辑出几个影响因子,则并没有向应用方向上有所推进。

哲学讨论是基础理论的升级,目前的基础理论研究虽然确实有哲学味道,但之所以不被称为哲学探讨,就因为旅游基础理论还没有对其他非旅游学科产生影响,假如旅游基础理论对IT 产业、对医学、对自然科学产生了知识贡献,就如同国学对各行各业都有作用,一旦旅游学能进入那样一种境界,也就进入了旅游哲学研究阶段,现在只不过是用哲学方法研究旅游,而还没有见到旅游对哲学产生影响的曙光。不过,有些外国旅游学者已开始进入到了这个境界,如不少学者认为旅游是社会变化的解码器,旅游见证了社会巨变[16]。科恩也把旅游者的一类比喻为漂泊者,其深刻揭示了社会变化的某些方面。

四、结论

通过本文讨论,得出以下结论。第一,旅游方法论研究是一种后退,后退的目的在于打好适合开展旅游研究的基础,其具有旅游的学科教育意义。第二,关注旅游方法论研究,也意味着旅游客观性在下降,旅游研究的主观能动性在提高,旅游研究具有主客观混合特点。第三,旅游基础理论与应用研究将分离,但保持着隔空相互作用,旅游基础理论对应用研究没有指导力,但可以产生吸引力,应用研究依靠自身角速度与基础理论保持平衡。第四,旅游研究各种观点具都有积极意义,不存在我对你错问题,可将各种观点组成阶段论内容,本文提出了描述研究、共同基础、问题指向与哲学探讨四阶段论,认为各阶段不存在严格的先后顺序,旅游研究要进入哲学探讨阶段就一定要有向外的知识输出。

注释:

①中国旅游研究院李仲广曾谈起这个观点。东北财经大学卢昌崇教授也曾讲述到对象与方法都变得研究难度很大。

②关联性是地理学的重要概念,地理学以时空观看待旅游现象,对象性质决定于空间位置和时间关联,强调事物规律而不认为有不变的本质。

[1]曹诗图.对“旅游”概念的进一步探讨——兼与王玉海教授等商榷[J].人文地理,2013 (1):116-120.

[2]王中华,高建富.对旅游本质研究方法论的思考[J].宜宾学院学报,2009 (7):55-57.

[3]刘劲杨.还原论的两种形相及其思维实质[J].自然辩证法通讯,2007 (6):25-31.

[4]魏小安.顶天立地:关于旅游研究的思考[J].旅游学刊,2014 (1):10-12.

[5]罗栋.旅游田野调查初探[J].旅游论坛,2013,6 (2):1-4.

[6]张凌云,齐飞,吴平.近十年我国旅游学术共同体成果的h 指数测度与评价[J].旅游学刊,2014 (6):14-23.

[7]陈钢华,保继刚.国外中国旅游研究进展:学术贡献视角的述评[J].旅游学刊,2011 (2):28-35.

[8]张凌云.理论的贫困:旅游学术研究的“规范”与“创新”[J].旅游学刊,2014 (1):12-14.

[9]孟瑶.拟原子结构化的旅游范畴模型构建——以旅游“三板斧”定义为合理内核的探索性研究[J].河北旅游职业学院学报,2013,3 (9):1-7.

[10]R.W Butler.The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution:Implications for Management of Resources[J].Canadian Geographer.1980,24 (1):5-12.

[11]Doxey G V.A Causation Theory of Visitor-resident Irritants:Methodology and Research Inferences[z].Proceedings of the Sixth annual conference on Travel and tourism Research association,San Diego,1975:195-198.

[12]保继刚.从理想主义 现实主义到理想主义理性回归——中国旅游地理学发展30年回顾[J].地理学报,2009,9 (9):1184-1192.

[13]依绍华.旅游学科研究进展及当前研究热点领域[J].旅游学刊,2011 (5):22-29.

[14]C.米歇尔·霍尔,斯蒂芬·J.佩奇.旅游休闲地理学[M].周昌军,何佳梅译.北京:旅游教育出版社,2007.

[15]曹诗图.旅游哲学研究基本问题与理论体系探讨——与张斌先生商榷[J].旅游学刊,2013 (9):94-101.

[16]秦宇.旅游与社会散思[J].旅游学刊,2013 (13):11-12.