组织支持感与工作投入的曲线关系及其边界条件

2015-12-03孙健敏陆欣欣孙嘉卿

孙健敏,陆欣欣,孙嘉卿

中国人民大学 劳动人事学院,北京100872

1 引言

工作投入是目前管理实践和学术研究领域广泛关注的概念,是组织提高绩效和获得竞争优势的重要途径[1-2]。由于工作资源是工作投入的重要条件[3],组织提供各种工作和社会支持,有助于提高员工的工作投入[4]。已有研究表明,支持性的管理方式和领导风格[5]以及来自领导和同事的支持都能显著预测员工的工作投入[3,6],同时员工感知到的组织支持与工作投入存在正向的关系[7-9],并能显著减少工作投入对工作-家庭冲突的负面影响[10]。但是,在已有的研究中,组织支持感与工作投入的相关系数介于0.150 ~0.450 之间,表明二者的线性关系可能是不稳定的。同时,社会交换理论认为,组织支持感较高的员工,会通过投入工作外的角色来回报组织[11]。这种工作需求的增加,会大量消耗员工已有的生理、认知和情绪资源[3]。因此,组织支持感对工作投入有潜在的负面影响。组织支持感与工作投入之间并不是简单的线性关系,还可能存在曲线关系。

与此同时,有关工作投入产生的边界条件得到越来越多的关注[12]。基于已有研究,在组织支持感与工作投入潜在的负向和曲线关系中,员工基于互惠规范的回报义务和角色外付出导致的资源消耗是核心。但是,社会交换中员工回报的意愿和方式在个体间存在明显的差异。研究者指出,情感承诺是影响员工对组织看法和界定角色范围的重要因素[13]。不同情感承诺的员工,由于对组织情感依赖和角色定义的不同,回报组织支持的方式和程度也存在一定的差异。Taylor等[13]发现,对组织情感承诺高的员工获得组织支持时,倾向于履行更多角色外的职责。本研究认为情感承诺可能调节组织支持感与工作投入的曲线关系。

综上所述,本研究探讨组织支持感作为期望回报的工作资源对工作投入的“两面”影响,一方面,在整合已有理论的基础上,验证组织支持感与工作投入的曲线关系;另一方面,将情感承诺界定为个体投入角色外职责的意愿和倾向,进一步探索其对所假定的曲线关系的调节作用。旨在为组织支持感和工作投入的研究提供新的视角,并为提高员工工作投入提供理论依据和实践指南。

2 相关研究评述和研究假设

2.1 工作投入定义和相关理论

工作投入的概念最早由Kahn[14]提出,被定义为个人在扮演组织角色时的生理、认知和情绪上的自我呈现。Maslach等[15]从工作倦怠的角度,将工作投入界定为工作倦怠的对立面;Schaufeli等[16]提出不同的看法,认为工作投入是与工作倦怠完全不同的概念,描述了工作中一种积极、完满的状态,包括活力、奉献和专注3个维度。活力是工作投入的生理维度,反映个体充沛的体力和良好的心理状态,充满活力的员工,在工作中自愿付出努力,不易感到疲倦,并且在困难中选择坚持不懈;奉献是工作投入的认知维度,反映个体对工作的认同,体现个体由于在工作中体验到意义和自豪感,对工作充满热情,并勇于接受挑战;专注是工作投入的动机维度,是员工完全沉浸在工作中无法抽离的忘我状态。这一定义是目前工作投入研究领域运用最为广泛的定义,本研究参照该定义,认为工作投入是一种持久和稳定的情感- 认知状态,且没有特定的目标、事件、个体或行为指向。

在有关工作投入产生的相关理论方面,Kahn[14]的心理条件、工作需求- 资源模型和社会交换理论具有重要的影响。Kahn[14]通过访谈和定性研究发现,工作投入的产生需要满足3种心理条件,即心理意义、心理安全和心理可获得性。心理意义是指员工感知到的投入工作角色的意义,当员工认为自身有价值时,更加可能投入工作角色;心理安全是指员工在投入工作角色时不必担心损坏自身形象、地位和职业,具有心理安全的员工,通常认为自己的行为与组织规范是一致的;心理可获得性是指个人体验到的工作资源充足性,与员工可获得的生理、情绪和心理资源相联系。产生工作投入的3种心理条件在实证研究中得到一定程度支持[9,17]。Rich等[8]的 研究表明,组织能够通过增加工作价值感、保障心理安全和提供充足的工作资源,促使员工更好地投入到工作角色中。但是,该理论框架集中于解释工作投入产生的激励机制,却并未对工作投入显性的影响因素进行划分,难以区分单一因素影响工作投入的具体心理机理。

工作需求- 资源模型是目前工作投入研究领域运用最为广泛的,该模型认为不同职业中,所有的工作特征都可以划分为工作需求和工作资源两类。工作需求是指组织中消耗个人生理、心理和情绪资源的方面。而工作资源是指组织中有助于员工实现工作目标和促进个人成长、学习和发展的方面[18]。实证研究表明,工作需求会降低员工的工作投入[9,19],而工作资源对工作投入具有促进作用[2,5]。一般来说,工作资源不仅能够有效降低员工生理和心理损耗,促进员工实现工作目标,还能够满足员工的心理需要和促进个人成长、学习和发展[7,20]。因此,工作资源有利于缓冲工作需求对工作投入的负面影响,并且对工作投入具有更高的预测效力[19]。工作需求- 资源模型为全面理解工作特征对工作投入的影响提供了理论基础,但是对工作需求与工作资源的划分具有一定的任意性和模糊性。该理论忽视了特定工作特征的两面性和工作资源的最优水平,如工作资源可能同时带来工作需求的增加或者工作资源超出一定水平后可能带来工作需求的增加。

工作投入并不囿于工作的状态,而是嵌入于组织情景,是员工个人与工作以及组织环境互动的结果。Saks[9]认为,社会交换理论是解释员工工作投入产生和影响的重要理论基础。社会交换理论认为交换双方在互惠和相互依赖的基础上会产生对另一方的义务感。员工从组织中获得经济和社会支持时会产生回报组织的义务感[21],并通过完成工作任务目标、履行组织角色期望和维持良好的人际关系等方式回报组织。同理,他们也可能通过投入工作来回报组织[9],并根据组织提供的支持决定自己投入工作的程度。该理论突出反映了工作投入的激励和能动性的内涵,将工作投入的产生和结果联系起来。与工作需求- 资源模型不同,社会交换理论强调工作投入的目标指向性,并清晰表明组织内部工作资源的两面性。即基于个人与组织的交换关系,个人获得来自工作和组织的资源时也需要予以相应的回报[9]。因此,组织内部的支持可能同时具有工作资源和工作需求的两面性特征。

总体而言,3种理论从不同的视角解释工作投入的产生,在解释前因变量对工作投入影响的过程中相互补充和促进。但是,已有研究中3种理论是相互分离的,缺少一定的联系和整合。事实上,3种理论存在一定的联系,如3种心理条件可用于解释工作资源对工作投入的影响,社会交换理论也为进一步理解3种心理条件的产生提供了启示。但是,3种理论视角的分离,客观上不利于探索和理解组织情景下工作投入产生的过程。由于工作投入与组织情景密不可分,有必要整合3种理论解释组织中工作投入的产生机制。社会交换理论能够引起对组织内工作资源两面性的关注,工作需求- 资源模型有利于划分不同的工作特征,而3种心理条件则用于解释工作需求和工作资源到工作投入的心理过程。

2.2 组织支持感与工作投入的曲线关系

组织支持感是指个体对组织在重视成员贡献、关心成员福利程度方面的总体体验和看法[7]。组织为员工提供工作和生活方面的支持,如提供积极的反馈、工作自主性、家庭福利、采纳员工建议等。员工会根据自身的认知和体验,对组织的态度做出评价和判断[7]。当员工认为组织的行动表达了对自己的关心和重视时,就会感知到组织支持。已有研究表明,组织支持感对工作投入有正向影响。从工作需求- 资源模型和工作投入需要的心理条件看,组织支持感作为一种关键的工作资源,有助于帮助员工完成工作目标,并缓解工作需求对员工工作绩效和健康的消极影响。Rich等[8]和Saks[9]认为,组织支持感是工作投入重要的预测变量;孙健敏等[10]认为,组织支持感在工作-家庭冲突与工作投入的负向关系中起缓冲作用。然而,基于社会交换理论,组织支持感也可能增加员工角色外的投入,组织支持感高的员工会对组织产生亏欠感和回报义务感。他们会通过增加角色外的付出来回报组织[10]。实证研究表明,组织支持感能够正向预测员工的任务绩效、创新绩效、组织公民行为和主动工作行为[22-23]。在资源总量有限的前提下,员工增加工作外角色的投入,会相应减少他们对本职工作的投入。因此,组织支持感与工作投入可能存在曲线关系。

组织支持感传达了组织的期望和对员工个人价值的认可。当员工感知到的组织支持较低时,员工对组织的期望不明确。出于自我保护的考虑,他们在投入工作角色时会有更多的顾虑,并倾向于从工作中抽离[14]。与此同时,组织支持感较低的员工认为组织对自己的价值和能力的认可程度较低,他们很难在工作角色中体验到意义性和自豪感,投入工作角色的意愿也更低。另外,从心理可获得性和工作资源的角度看,组织支持感低的员工获得的工作资源较少,能够用于完成工作目标和应对工作需求的资源不足。因此,他们缺乏工作投入所需的工作资源,表现出的工作投入水平也更低。但是,与低组织支持感相对应,这部分员工感知到的角色外期望也更少,他们无需履行额外的角色义务,只需专注于本职工作。因此,在这一组织支持水平上,员工的工作投入水平不高,但也并非最低点。

对于组织支持感处于中等水平的员工,随着他们组织支持感的增加,获得了更多的认知、心理和情绪资源,具备了更多投入工作角色的条件。这些工作资源不仅能满足他们对自主性、关联性和能力的基本需求,还有利于他们完成工作任务,帮助实现组织目标[19]。社会交换理论认为,组织支持感会同时诱发员工强烈的义务感和回报动机[11]。Saks[9]认为,工作投入是员工回报组织的一种方式。但是,由于员工在组织中扮演着多种角色,组织支持感传达了组织对员工多种角色的期望[24],如帮助同事和参与集体活动等。因此,他们可能需要履行更多的角色外职责。与组织支持感较低的员工相比,这些员工获得了更多的资源,同时也承担了更多工作之外的职责[25]。当他们将获得的工作资源投入工作外角色时,就可能降低对本职工作的投入。另一方面,与高组织支持感的员工相比,中等组织支持感的员工在组织中受重视的程度一般。为了获得更多的组织认可和资源,他们往往愿意主动承担更多工作之外的责任,从而大大增加了他们消耗资源的速度。基于此,本研究认为与组织支持感更高和更低的员工相比,中等组织支持感员工的工作投入水平是最低的。

组织支持感水平高的员工能够从组织支持中获得心理意义和心理安全。一方面,他们感受到了组织充分的重视,并且认为自己的付出和贡献将会得到认可。因此,在工作中投入时间和精力的动机更为强烈。另一方面,Kahn[14]认为,支持性的管理有利于提高个人的心理安全。在充满组织支持感的工作中,员工可以预期工作投入带来的积极结果,不用担心是否会损坏自己的形象、组织地位和职业发展。Rich等[8]研究发现,在组织关心员工福利和重视员工贡献的环境中,员工会认为组织是安全和值得信任的,因而会有更高的工作投入。同时,从感知到的组织支持中,员工可以获得更多的工作资源,能够更好的在生理、心理和情绪上投入工作。已有研究表明,以社会支持、绩效反馈、工作自主性和学习机会为代表的工作资源,在促进工作投入方面有着显著的激励作用[25]。基于工作资源的内在激励作用,组织支持感高的员工会拥有更多的个人资源[24]。江红艳等[3]的研究发现,组织对员工的支持会增加他们的心理资本,并促使他们投身工作角色。虽然社会交换理论认为,组织支持感高的员工还需要承担额外的职责和工作,但是他们拥有充足资源来应对这些工作需求。由于他们是组织中最受重视的员工,并不需要通过履行工作外的角色期望来提升在组织中的地位。因此,他们能够把注意力集中于工作任务,通过投入工作角色来回报组织,工作投入水平也是最高的。综上所述,本研究提出假设。

H1组织支持感与工作投入呈显著U 形曲线关系。

2.3 情感承诺对曲线关系的调节作用

组织支持感与工作投入的曲线关系的关键在于,员工在获得组织支持时,是否通过承担工作外的职责来回报组织。Morrison[26]的研究结果表明,情感承诺会显著影响个人的角色定义。因此,情感承诺可能调节组织支持感与工作投入的曲线关系。情感承诺是组织承诺的3个维度之一,是指员工对组织的情感联系和依赖,是员工奉献、忠诚和满意度的重要预测指标[27]。Wright等[28]认为,在组织承诺的3个维度中,情感承诺对员工结果预测效力最强。高情感承诺的员工受积极情感的驱动,他们对组织的目标和价值观有强烈的认同,对组织有较高的归属感和情感依赖,愿意履行组织角色期望和付出额外的工作努力。已有研究表明,情感承诺与员工的工作绩效和组织公民行为正相关,与缺勤率和离职率负相关[27,29]。Christian等[19]在元分析中指出,情感承诺与工作投入是完全不同的概念。首先,情感承诺是对组织的整体认知和情感依赖,而工作投入主要基于工作本身。其次,工作投入是在工作中个人认知、情感和生理的完全投入,而情感承诺主要是对组织的情感注入。

情感承诺本质上是一种对组织期望和组织期望行为的认知模式。情感承诺较高的个体认为,组织对员工的期望除工作任务外还包括维持组织良好的人际关系和履行组织角色等[30]。Johnson等[31]研 究发现,情感承诺高的员工更倾向于将组织纳入自我概念。他们界定的组织角色更为宽泛,也更可能将角色外行为划入角色内范围[24]。在组织支持感较低时,尽管工作资源和工作期望较低,情感承诺高的员工也会将工作投入视为回报组织的主要方式。Macey等[17]认为,由于工作投入概念本身包含了情感内涵,并且旨在实现组织目标,情感承诺可能是工作投入的有效预测变量。随着组织支持感的增加,员工工作资源增加的同时,回报组织的义务感也相应提高。对于情感承诺高的员工,他们对自身角色的界定超出了工作范围,期望同时履行角色外的职责来回报组织[30]。因此,他们会将一部分工作资源投入工作外的角色,并减少投入工作的时间和精力。在组织支持感超过一定水平之后,员工已经具备充足的工作资源来平衡工作任务和其他组织期望。在高情感承诺的驱动下,他们会选择通过完全投入工作角色来回报组织和实现组织目标。因此,高情感承诺的员工组织支持感与工作投入呈U 形曲线关系。相反,情感承诺较低的员工,他们的角色范围较窄,将工作角色视为主要的责任。组织支持感增加时,他们的工作资源和心理可获得性增加,对自己在组织中价值的认知也增强。但是,由于投入工作是他们回报组织的主要方式,承担工作外职责和角色期望的意愿较低。因此,对情感承诺低的员工来说,组织支持感与工作投入呈正向的线性关系。综上所述,本研究提出假设。

H2情感承诺调节组织支持感与工作投入的曲线关系,即当组织承诺较高时,组织支持感与工作投入呈U 形曲线关系;当组织承诺较低时,组织支持感与工作投入呈线性关系。

3 方法

3.1 研究过程

本研究基于一家大型证券公司人力资源培训项目展开调查,调查的参与者包括该公司的20个营业部的360 名员工。本次调查的问卷采用统一的指导语,由研究者现场发放和回收。研究者负责向参与者说明调查的目的和保密性,并回答有关问卷填写的问题。在问卷完成后,研究者及时对问卷进行回收和密封。最终有效样本数为302,有效回收率为83.889%。男性员工占70.198%;本科及以上学历的员工占82.781%;30 岁以下的员工占10%,30 岁~45 岁的占76.404%,45 岁以上的占13.596%;工作年限为1年及以下的员工占20.529%,2年~4年的占39.073%,4年~6年的占9.933%,6年以上的占30.465%;工作类型为文职性工作的员工占1.987%,管理性工作的占42.384%,技术性工作的占13.576%,市场性工作的占38.741%,其他工作的占3.312%。

3.2 研究量表

本研究使用的量表均为目前组织和管理研究领域广泛使用的标准化问卷,其信度和效度已得到相关实证研究的支持。所有的问卷测量均采用5 点计分法,1 为非常不同意,5 为非常同意。

采用Schaufeli等[16]开发的9 题项工作投入量表测量工作投入(WE),该量表是目前组织行为和员工健康领域运用最为广泛的测量工具,其心理测量学属性也在多个国家得到验证,测量题项包括:工作时我感到精力充沛、工作时我感到非常胜任工作、我能够从疲惫中迅速恢复过来、我对工作充满热情、我的工作充满挑战、工作虽然紧张但我很快乐、工作认真以致忘记了时间、当我专心工作时我感到很快乐、工作时我会达到忘我的境界。本研究中量表信度为0.908。

采用组织支持感调查问卷[32]测量组织支持感(POC),本研究采用8个题项的简版量表,已有对不同行业和组织的研究支持该量表较好的内部信度和单维度结构,量表题项包括:当我需要帮助时公司会帮助我、公司重视我的价值和目标、公司会帮助我把工作做得更好、公司重视我提出的意见、公司重视我的努力和贡献、公司为我的工作成就而自豪、公司关心我是否对自己的工作感到满意、当我需要特殊帮助时公司愿意帮助我。本研究中量表信度为0.904。

采用Meyer等[33]编制的情感承诺量表测量情感承诺(AC),量表包括5个题项,其信度和效度得到大量实证研究的支持,是目前组织行为学领域运用最为广泛的量表,量表题项包括:我愿意为公司贡献业余时间、即使公司效益差我也不离开、我愿意为公司贡献全部心血、我爱公司如家、我对公司感情较深。本研究中量表信度为0.847。

已有研究表明,教育水平和工作类型对员工工作投入有一定影响,本研究将其作为控制变量,采用类别编码方式呈现。测量教育水平时,1 为初中学历,2为高中学历,3 为中专学历,4 为本科学历,5 为研究生及以上学历;测量工作类型时,1 为文职性工作,2 为管理性工作,3 为技术性工作,4 为市场性工作,5 为其他。

3.3 数据分析方法

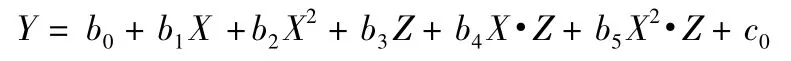

采用分层多项式回归分析检验[34]本研究的曲线关系和被调节的曲线关系假设,根据研究内容和假设构建多项式方程,即

其中,Y 为工作投入,X 为组织支持感,Z 为情感承诺,b0为截距项,b1~b5分别为各项的系数,c0为误差项。

为了降低多重共线性,本研究在计算交互项时对自变量和调节变量进行中心化处理,并且在检验假设时均采用中心化的变量。分层回归的步骤为:第1步,加入控制变量员工的教育水平和工作类型以及情感承诺。第2 步和第3 步分别加入组织支持感和组织支持感平方,分别检验组织支持感与工作投入的线性关系和曲线关系。统计上的显著能支持组织支持感与工作投入的曲线关系,平方项系数反映曲线关系的形状,系数为负表示倒U 形,系数为正表示正U 形。第4 步加入组织支持感与情感承诺的交互项以及组织支持感平方与情感承诺的交互项,组织支持感平方与情感承诺的交互项的显著性决定情感承诺曲线调节是否显著。

4 研究结果

4.1 同源方差检验

由于研究变量均由员工报告,结果可能受到共同方法偏差的影响[35]。因此,本研究采用Harman 单因子检验对共同方法偏差进行检验,该方法通过对变量进行逐步合并,检验因子合并后模型拟合度的变化,模型的拟合指标选择CFI、GFI、NFI、RMSEA,RMSEA低于0.050 而NFI、CFI和GFI大于0.900表明模型拟合较好,RMSEA 在0.050 ~0.080处于可接受范围。表1给出理论构念合并过程中从3 因子模型到单因子模型拟合指标值的变化。由表1 可知,3 因子模型的拟合优度较好,CFI=0.975,GFI=0.953,NFI=0.957,RMSEA =0.065,2 因子模型和单因子模型的拟合指标值不在可接受范围内。因此,潜在的共同方法偏差对本研究变量之间关系的影响并不显著。

4.2 变量的描述性分析

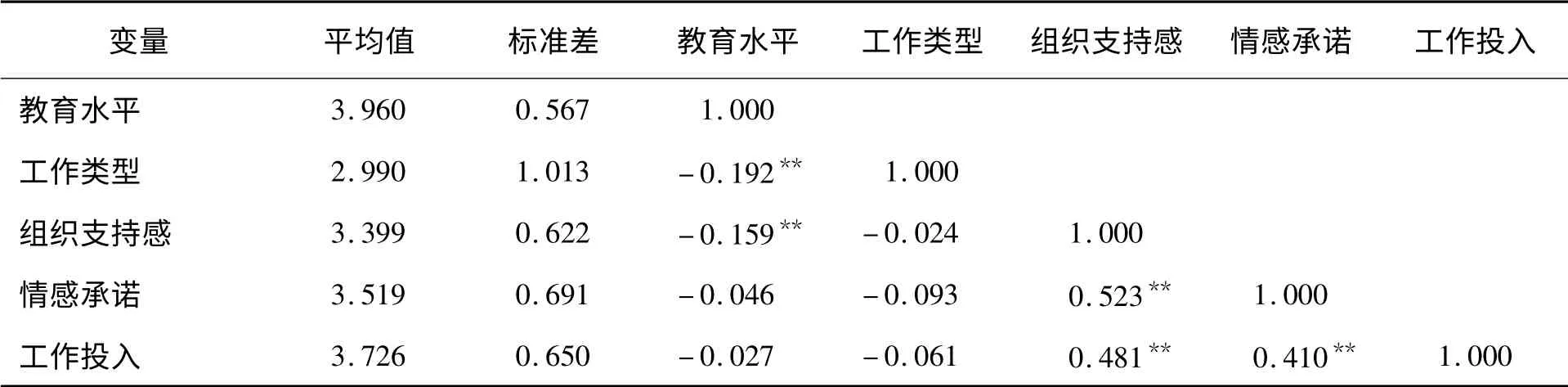

表2 给出控制变量、组织支持感、情感承诺和工作投入的均值、标准差和相关系数。由表2 可知,组织支持感与工作投入显著正相关,r=0.481,p <0.010;情感承诺与工作投入显著正相关,r=0.410,p<0.010。

4.3 组织支持感与工作投入的曲线关系及情感承诺的调节作用

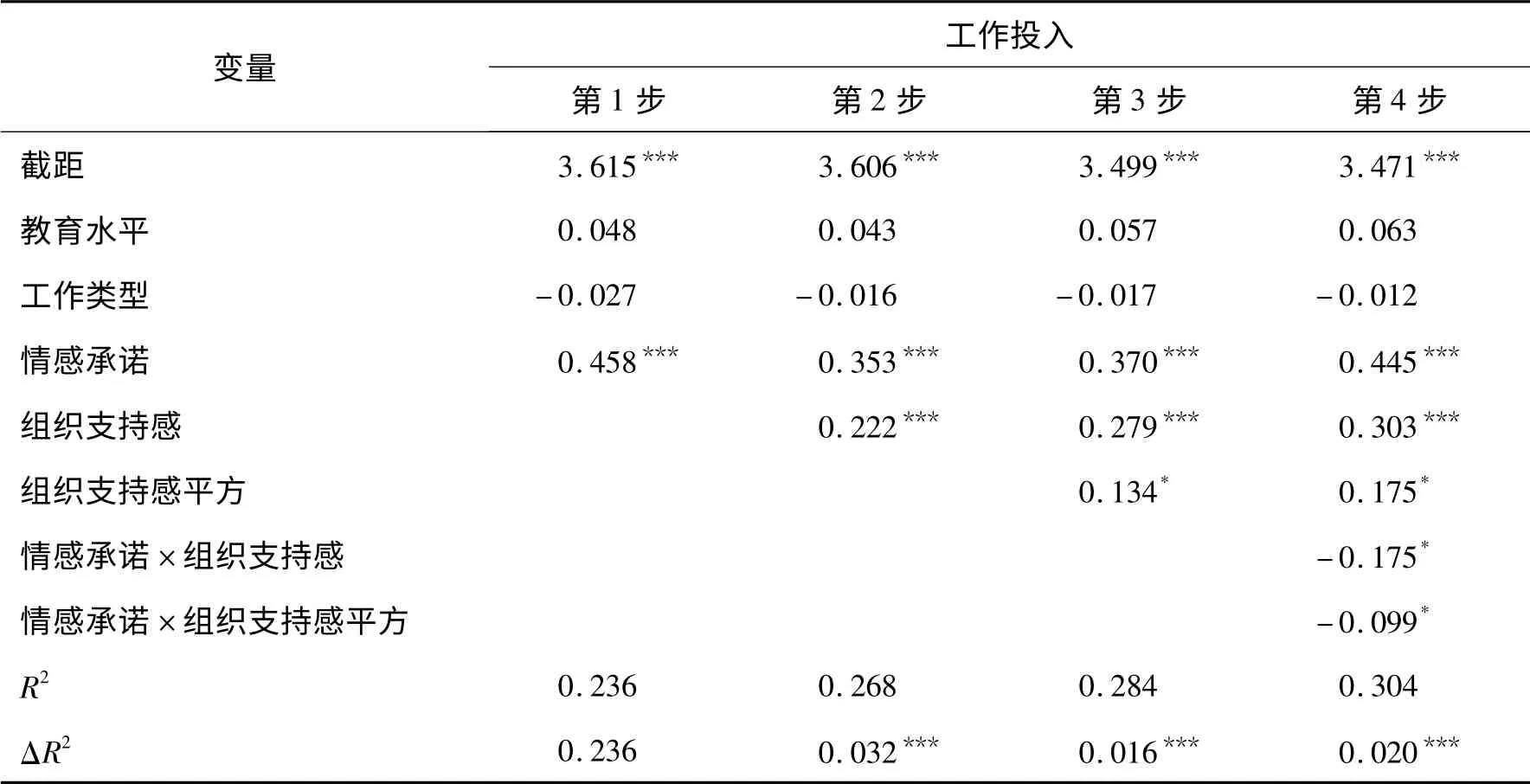

表3 给出组织支持感与工作投入的曲线关系以及情感承诺对该曲线关系的调节作用。由表2 可知,情感承诺与组织支持感相关度较高,r=0.523,p <0.010。因此,在假设检验过程中对情感承诺进行控制。由表3 可知,第1 步加入控制变量教育水平和工作类型以及情感承诺,检验结果表明,情感承诺与工作投入正相关,r=0.458,p <0.001,且所有控制变量解释了工作投入0.236的方差。第2 步加入组织支持感,发现组织支持感在情感承诺之外,对工作投入有显著正向影响,r=0.222,p <0.001,且解释了工作投入额外0.032的方差。第3 步加入组织支持感平方,结果表明组织支持感与工作投入二次曲线关系显著,r =0.134,p <0.050,并额外解释了0.016的方差。由于系数为正,表明二者的关系为U 形曲线,即在中等水平组织支持感时,工作投入的水平是最低的,而在组织支持感较低或较高时,工作投入水平较高,H1得到验证。第4 步加入情感承诺与组织支持感的交互项和情感承诺与组织支持感平方的交互项,结果表明情感承诺对组织支持感与工作投入的曲线关系的调节作用显著,r=- 0.099,p <0.050,且解释了额外0.020的方差。因此,H2得到验证。

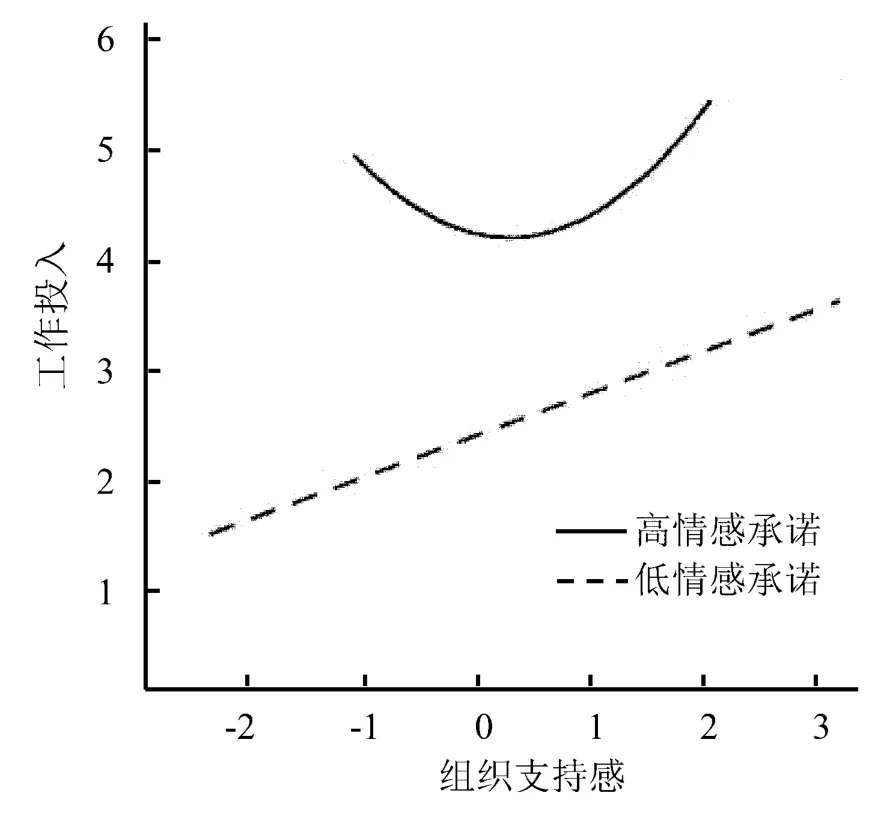

为了进一步验证H2,本研 究按照Aiken等[36]的 方法,依据平均值加减1个标准差将情感承诺划分为高低水平,并分别进行多项式回归。结果表明,当情感承诺较低时,组织支持感与工作投入的正向线性关系显著,N= 44,r= 0.577,p <0.010。当情感承诺较高时,组织支持感与工作投入的线性关系不显著,N =22,r= 0.060,n.s.;而曲线关系的二次项边际显著,N= 22,r=0.573,p <0.100。因此,H2得到部分验证。本研究进一步通过图来呈现情感承诺对曲线关系的调节作用,见图1。由图1 可知,低情感承诺时,组织支持感与工作投入呈线性关系;高情感承诺时,组织支持感与工作投入呈U 形曲线关系,H2得到验证。

表1 Harman 单因子检验结果(N =302)Table 1 Results of Harman′s One Factor Test (N =302)

表2 变量的平均值、标准差和相关系数(N =302)Table 2 Means,Standard Deviations and Correlations Coefficients of Variables (N =302)

表3 组织支持感与工作投入的曲线关系及情感承诺的调节作用(N =302)Table 3 Curvilinear Relationship between Perceived Organizational Support and Work Engagement and the Moderation of Affective Commitment (N =302)

图1 情感承诺对组织支持感与工作投入曲线关系的调节作用Figure 1 Moderation of Affective Commitment on the Curvilinear Relationship between Perceived Organizational Support and Work Engagement

4.4 讨论

(1)本研究结果表明,组织支持感与工作投入存在显著的U 形关系。假设检验的结果表明,在控制情感承诺之后,组织支持感与工作投入存在显著的线性关系,这表明组织支持感作为工作资源能够为员工工作投入提供必要的条件。从社会交换理论分析,员工为了回报组织支持,也会更多投入工作中,该研究结果进一步支持已有研究[9-10]。但是,线性关系忽略了组织支持感潜在的负面影响。从社会交换理论分析,组织支持感作为来自组织的资源,隐含了组织对员工的回报期望[9]。为了实现组织目标和履行组织期望的角色,员工会选择承担更多工作外的职责[21]。当员工资源有限时,这些额外的职责就会分散他们投入工作的精力,导致工作投入下降。本研究验证了组织支持感与工作投入的U 形曲线关系。研究发现,在组织支持感水平较低时,由于员工投入工作的资源和动机有限,工作投入水平并不高,却并非最低点。在中等水平的组织支持感上,虽然员工的工作资源和价值感有所增加,但是他们承担的工作外职责也相应增加。当他们将更多的资源投入工作外角色时,就会导致工作投入水平降低。因此,中等组织支持感的员工工作投入是最低的。在超过这个水平之后,组织支持感的增加就会逐渐提高他们的心理安全[8]、工作资源和个人资源[2]。由于高组织支持感的员工受重视的程度最高,并且工作资源最为充足,他们会将工作投入视为回报组织的主要方式。此时,组织支持感与工作投入变为正向关系。分析组织支持感与工作投入的曲线关系,其主要原因在于组织支持感是一种期望员工回报的资源。但是,员工回报组织支持的方式既包括投入工作角色,也包括履行工作外的组织角色。由于工作投入仅仅强调员工完成工作描述的内容,组织支持感的增加就并不一定始终对工作投入有积极影响,员工回报组织的意愿和方式是核心。本研究结果表明,组织支持感对工作投入存在一定的负面影响,并且组织对员工的支持需要在达到一定水平后才会对工作投入产生正向影响。因此,在研究工作投入相关工作资源时,应当整合不同的理论进行全面的分析。尽管工作需求- 资源理论和社会交换理论各自都能解释组织支持感对工作投入的积极影响,但是整合两种理论却能够发现组织支持感潜在的负面影响。此外,工作资源的类型还会引导员工利用资源的方向,并导致不同的结果。然而,本研究结果也可能与中国员工的文化价值观相关。许多等[11]认为,中国情景下,员工具有角色泛化的倾向,他们更可能将角色外行为纳入工作的范畴。

(2)本研究证实情感承诺对组织支持感与工作投入曲线关系具有调节作用。从组织支持感与工作投入曲线关系的本质看,当员工通过角色外投入来回报组织时,由于资源消耗会导致对本职工作投入的减少。在这种角色资源分配的过程中,角色的定义起着至关重要的作用。一般来说,高情感承诺的员工,由于他们对组织目标的认同和情感依赖,回报组织的意愿更强烈,也更可能将角色外职责纳入自身角色范围[26]。因此,情感承诺会放大组织支持感对工作投入的负面影响。从角色理论分析,本研究进一步支持Morrison[26]关于情感承诺影响员工角色定义的论断,表明情感承诺高的员工所界定的角色范围更宽。值得注意的是,本研究中不同情感承诺水平的员工,组织支持感与工作投入关系的线性和非线性形式也有差异。由图1 可知,低情感承诺的员工,组织支持感与工作投入为显著的线性关系。这是因为低情感承诺的员工将工作角色视为主要的责任,在获得工作资源和心理支持时,主要通过增加工作投入回报组织。而对于高情感承诺的员工,组织支持感与工作投入的关系呈现U 形关系。当组织支持感位于中等水平以下时,出于对组织强烈的情感依赖和心理联系,他们期望通过履行工作外职责回报组织。但是,相对于组织支持感更高的员工,他们获得的工作资源和支持更少,履行工作外职责不仅会消耗他们有限的工作资源,还会带来工作需求的增加。从工作需求- 资源理论出发,工作资源缺乏和工作需求增加都会导致工作投入的降低。只有在组织支持感超出一定水平,而他们也具备兼顾工作内、外角色的资源后,组织支持感的增加才会带来工作投入的相应提高。因此,组织支持感对工作投入的影响呈先下降再上升的趋势。本研究表明,基于工作资源的属性,其对不同工作行为和绩效结果的影响具有一定的差异。此时,工作资源对工作投入的积极作用受个人角色定义的影响。因此,本研究结果支持员工回报感知和角色定义在解释组织支持感与工作投入曲线关系中的作用。

5 结论

本研究结合工作投入的心理条件、工作需求-资源模型和社会交换理论,探索组织支持感与工作投入之间潜在的曲线关系以及对应的边界条件。研究结果表明,组织支持感与工作投入呈显著U 形曲线关系,即超过一定水平之后,组织支持感与工作投入才呈现正向关系;中等水平以下,组织支持感与工作投入呈负向关系。情感承诺正向调节组织支持感与工作投入的曲线关系,即情感承诺高的员工,组织支持感与工作投入呈U 形曲线关系,而情感承诺低的员工,组织支持感与工作投入呈显著正向线性关系。

本研究结果丰富和发展了组织支持感和工作投入的已有研究,为未来的研究提供了新的视角。①工作投入的产生具有一定的复杂性,可能受多种因素的影响。一方面,工作资源对工作投入的作用受资源来源和隐含角色期望的影响,可能对工作投入产生不同的作用,有必要整合不同的理论,全面分析资源对工作投入的影响。另一方面,工作资源与工作投入可能存在非线性的关系,即不同水平下的工作资源对工作投入作用的方向会发生变化。因此,未来工作投入的研究应当综合考虑工作资源对工作投入正向和负向的影响。②目前组织支持感的研究逐渐从社会交换的视角转向工作资源的视角,但在分析这种资源作用时,并未关注由于组织支持感隐含的角色期望和义务感而产生的消极影响。大部分研究同时支持了组织支持感与工作绩效和角色外绩效的关系,却忽略了组织支持感可能会在增加组织绩效时减少对本职工作的投入。本研究的结果表明,组织支持感在一定范围内会导致角色内工作投入的减少,而只有在超过一定水平之后才会发挥对工作投入的积极作用。③确定工作投入产生的边界条件是发展相关理论的重要基础。本研究发现,组织支持感与工作投入的线性和非线性关系在不同情感承诺水平的员工中有显著差异。因此,组织支持感对工作投入的“双刃剑”影响,一定程度上取决于员工是否愿意回报组织和是否通过角色外绩效回报组织。本研究在验证曲线关系的同时,也表明组织支持感与工作投入的曲线关系存在一定的边界条件,受情境因素的影响。曲线关系的研究不仅需要探索变量之间的曲线关系,还应当依据曲线关系的内在机理推导和验证相应的边界条件。

本研究也为管理者提供了一定的启示。①由于组织支持感对工作投入有正向的影响,组织可以通过为员工提供各种工作和社会支持来促进员工的工作投入,组织对员工个人福利的关心和对他们贡献的重视,是激励员工投入工作和帮助组织实现目标的重要途径。②由于组织支持感与工作投入存在U形曲线关系,组织在为员工提供支持时需要把握一定的度。应当注意,组织支持感在传达对员工重视和期望的同时,也会给员工带来一定的工作压力,增加他们承担工作外职责的压力。研究表明,员工的组织支持感只有超过一定水平之后才会发挥对工作投入的积极作用。因此,组织需要关注员工的工作资源与工作需求的平衡,为他们提供充足的资源和支持,让他们能够集中精力投入本职工作。③管理者应当意识到,高情感承诺的员工对组织的认同更高,乐于为组织承担更多责任,他们往往需要更多的组织支持来兼顾工作和组织角色。因此,组织为他们提供更多的支持,有利于充分发挥他们的热情和工作积极性。

本研究也存在一些不足需要未来研究进一步探讨。①本研究变量均采用员工自我报告的方式进行测量,研究结论可能受共同方差偏差的影响。但是,由于曲线关系和调节效应受同方法误差的影响较小[37],本研究结论是可信的。未来研究应在不同的时间点测量组织支持感和工作投入,尽可能减少共同方差偏差的影响。②本研究中有关组织支持感对工作投入消极影响的假设主要是基于社会交换理论和员工角色外投入的倾向,但这些设想在本研究中均未得到直接的验证,未来研究需要测量这些变量,并对组织支持感与工作投入的曲线关系可能的解释进行检验。③本研究检验情感承诺对组织支持感与工作投入的曲线关系的调节作用,由于情感承诺调节作用的假设主要是基于感知到的义务和角色定义,未来研究可以直接检验员工的回报规范、义务感知和角色宽度的调节作用,从而进一步验证本研究结论。④本研究中组织支持感平方对工作投入的回归结果边际显著,可能与高情感承诺员工的样本量不足有一定关系,未来研究应当增加样本量,提高研究结论的可信性。⑤组织支持感与工作投入的曲线关系的边界作用也可能受员工个人特质、工作特征和组织氛围的影响,未来研究可以从多方面进一步丰富相关边界条件的探索。⑥本研究的样本集中于证券行业的员工,限制了研究的外部效度,未来研究应当在其他行业中对本研究假设进行检验,并选择来自不同行业的样本,以提高研究结论的外部适用性。

[1]Demerouti E,Cropanzano R.From thought to action:Employee work engagement and job performance[M]∥Bakker A B,Leiter M P.Work Engagement:A Handbook of Essential Theory and Research,2010:147-163.

[2]Xanthopoulou D,Bakker A B,Demerouti E,Schaufeli W B.Work engagement and financial returns:A diary study on the role of job and personal resources[J].Journal of Occupational and Organizational Psychology,2009,82(1):183-200.

[3]江红艳,孙配贞,何浏.工作资源对企业研发人员工作投入影响的实证研究:心理资本的中介作用[J].科技进步与对策,2012,29(6):137-141.Jiang Hongyan,Sun Peizhen,He Liu.Empirical study of job resources influences to staff work engagement:The mediating role of psychological capital[J].Science & Technology Progress and Policy,2012,29(6):137-141.(in Chinese)

[4]Barbier M,Hansez I,Chmiel N,Demerouti E.Performance expectations,personal resources,and job resources:How do they predict work engagement?[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2013,22(6):750-762.

[5]Tims M,Bakker A B,Xanthopoulou D.Do transformational leaders enhance their followers′ daily work engagement?[J].The Leadership Quarterly,2011,22(1):121-131.

[6]李金波,许百华,陈建明.影响员工工作投入的组织相关因素研究[J].应用心理学,2006,12(2):176-181.Li Jinbo,Xu Baihua,Chen Jianming.The effect of organizational factors on job engagement[J].Chinese Journal of Applied Psychology,2006,12(2):176-181.(in Chinese)

[7]李宗波,李巧灵,田艳辉.工作投入对情绪耗竭的影响机制:基于工作需求- 资源模型的研究[J].软科学,2013,27(6):103-107.Li Zongbo,Li Qiaoling,Tian Yanhui.The impacts of work engagement on emotional exhaustion:An analysis from the perspective of job demands-resources model[J].Soft Science,2013,27(6):103-107.(in Chinese)

[8]Rich B L,Lepine J A,Crawford E R.Job engagement:Antecedents and effects on job performance[J].The Academy of Management Journal,2010,53(3):617-635.

[9]Saks A M.Antecedents and consequences of employee engagement[J].Journal of Managerial Psychology,2006,21(7):600-619.

[10]孙健敏,焦海涛,赵简.组织支持感对工作投入与工作家庭冲突关系的调节作用[J].应用心理学,2011,17(1):31-35.Sun Jianmin,Jiao Haitao,Zhao Jian.The moderating effect of perceived organizational support in job engagement and work-family conflicts[J].Chinese Journal of Applied Psychology,2011,17(1):31-35.(in Chinese)

[11]许多,张小林.中国组织情境下的组织公民行为[J].心理科学进展,2007,15(3):505-510.Xu Duo,Zhang Xiaolin.On organizational citizenship behavior in the context of Chinese organizations[J].Advances in Psychological Science,2007,15(3):505-510.(in Chinese)

[12]Kane-Frieder R E,Hochwarter W A,Ferris G R.Terms of engagement:Political boundaries of work engagement-work outcomes relationships[J].Human Relations,2014,67(3):357-382.

[13]Taylor S G,Bedeian A G,Kluemper D H.Linking workplace incivility to citizenship performance:The combined effects of affective commitment and conscientiousness[J].Journal of Organizational Behavior,2012,33(7):878-893.

[14]Kahn W A.Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work[J].The Acad-emy of Management Journal,1990,33(4):692-724.

[15]Maslach C,Schaufeli W B,Leiter M P.Job burnout[J].Annual Review of Psychology,2001,52(1):397-422.

[16]Schaufeli W B,Salanova M,González-romá V,Bakker A B.The measurement of engagement and burnout:A two sample confirmatory factor analytic approach[J].Journal of Happiness Studies,2002,3(1):71-92.

[17]Macey W H,Schneider B.The meaning of employee engagement[J].Industrial and Organizational Psychology,2008,1(1):3-30.

[18]王桢.团队内工作投入的人际传导机制[J].心理科学进展,2012,20(10):1531-1537.Wang Zhen.Engagement crossover in work teams[J].Advances in Psychological Science,2012,20(10):1531-1537.(in Chinese)

[19]Christian M S,Garza A S,Slaughter J E.Work engagement:A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance[J].Personnel Psychology,2011,64(1):89-136.

[20]王彦峰,秦金亮.工作倦怠和工作投入的整合[J].心理科学进展,2009,17(4):802-810.Wang Yanfeng,Qin Jinliang.Integrated study of job burnout and work engagement[J].Advances in Psychological Science,2009,17(4):802-810.(in Chinese)

[21]杨婷婷,钟建安.组织内社会交换关系与工作投入:心理资本的中介效应[J].人类工效学,2013,19(1):51-54.Yang Tingting,Zhong Jian′ an.Social exchanges in organizations and work engagement:The mediating role of psychological capital[J].Chinese Journal of Ergonomics,2013,19(1):51-54.(in Chinese)

[22]顾远东,周文莉,彭纪生.组织支持感对研发人员创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2014,27(1):109-119.Gu Yuandong,Zhou Wenli,Peng Jisheng.Study on influencing mechanism of perceived organizational support on R&D staff′ s innovative behaviors[J].Journal of Management Science,2014,27(1):109-119.(in Chinese)

[23]任晗,陈维政.组织内多层次社会交换关系对员工角色外行为影响机制研究[J].软科学,2014,28(1):77-80,90.Ren Han,Chen Weizheng.Social exchange relationship and employees′ extra-role behaviors:A multilevel perspective[J].Soft Science,2014,28(1):77-80,90.(in Chinese)

[24]田喜洲,谢晋宇.组织支持感对员工工作行为的影响:心理资本中介作用的实证研究[J].南开管理评论,2010,13(1):23-29.Tian Xizhou,Xie Jinyu.The influence of POS on working behaviors of employees:Empirical research on mediating role of psychological capital[J].Nankai Business Review,2010,13(1):23-29.(in Chinese)

[25]沈伊默,袁登华,张华,杨东,张进辅,张庆林.两种社会交换对组织公民行为的影响:组织认同和自尊需要的不同作用[J].心理学报,2009,41(12):1215-1227.Shen Yimo,Yuan Denghua,Zhang Hua,Yang Dong,Zhang Jinfu,Zhang Qinglin.The impacts of perceived organizational support and perceived external prestige on organizational citizenship behavior:Organizational identification as mediator and need for self-esteem as moderator[J].Acta Psychologica Sinica,2009,41(12):1215-1227.(in Chinese)

[26]Morrison E W.Role definitions and organizational citizenship behavior:The importance of the employee′s perspective[J].The Academy of Management Journal,1994,37(6):1543-1567.

[27]胡卫鹏,时勘.组织承诺研究的进展与展望[J].心理科学进展,2004,12(1):103-110.Hu Weipeng,Shi Kan.A review of the research on organizational commitment[J].Advances in Psychological Science,2004,12(1):103-110.(in Chinese)

[28]Wright T A,Bonett D G.The moderating effects of employee tenure on the relation between organizational commitment and job performance:A meta-analysis[J].Journal of Applied Psychology,2002,87(6):1183-1190.

[29]Ng T W H,Feldman D C.Affective organizational commitment and citizenship behavior:Linear and non-linear moderating effects of organizational tenure[J].Journal of Vocational Behavior,2011,79(2):528-537.

[30]Jiao C,Richards D A,Hackett R D.Organizational citizenship behavior and role breadth:A meta-analytic and cross-cultural analysis[J].Human Resource Management,2013,52(5):697-714.

[31]Johnson R E,Chang C H.“I”is to continuance as“We”is to affective:The relevance of the self-concept for organizational commitment[J].Journal of Organizational Behavior,2006,27(5):549-570.

[32]Eisenberger R,Huntington R,Hutchison S,Sowa D.Perceived organizational support[J].Journal of Applied Psychology,1986,71(3):500-507.

[33]Meyer J P,Allen N J,Smith C A.Commitment to organizations and occupations:Extension and test of a three-component conceptualization[J].Journal of Applied Psychology,1993,78(4):538-551.

[34]Le H,Oh I S,Robbins S,Ilies R,Holland E,Westrick P.Too much of a good thing:Curvilinear rela-tionships between personality traits and job performance[J].Journal of Applied Psychology,2011,96(1):113-133.

[35]Podsakoff P M,MacKenzie S B,Lee J Y,Podsakoff N P.Common method biases in behavioral research:A critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[36]Aiken L S,West S G.Multiple regression:Testing and interpreting interactions[M].Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1991:166-209.

[37]Siemsen E,Roth A,Oliveira P.Common method bias in regression models with linear,quadratic,and interaction effects[J].Organizational Research Methods,2010,13(3):456-476.