促进理解的数学探究活动设计策略

2015-12-02孔小明

随着数学课程改革的推进与深入,数学课堂设计探究活动备受推崇.但教学实践中发现,数学探究活动设计存在诸多“异化”现象:有的活动设计缺乏明确的主题,只是为活动而活动,有的活动设计没能反映当前学习内容的本质,缺少“数学味”,而有的活动设计只是停留在操作层面,活动中缺乏学生思维的深度参与等,导致课堂探究活动流于形式.

詹姆斯·希伯特和托马斯·P·卡彭特说过:“在数学教育理论与实践中被最广泛接受的一个想法就是学生应该要理解数学”.理解是探究的目标,在数学探究活动中重视理解,有利于探究活动目标明确,有利于学生对数学知识内涵的深度挖掘,有利于学生掌握数学知识间的关联,形成良好的认知结构,最终使得学习者能够超越既定的信息,创造性地将知识运用在不同的情境中.

1 理解与数学探究活动

希伯特和卡彭特认为:“一个数学的概念或方法或事实被理解了,那么它就会成为个人内部网络的一部分……,理解的程度是由联系的数目和强度来确定的.”哈佛大学柏金斯教授认为:“理解一个主题就意味着能够利用这个主题进行弹性实作——解释、证实、推断、联系和以一种超越知识与常规技能的方式进行应用.”上述两种对“理解”的理解具有代表性,前者是指理解的表征观,侧重对知识的认知,指向学习者内部,强调的是联系,形成认知结构,后者是指理解的实作观,侧重对知识的迁移、应用与创新等,指向学习者外部,形成实作能力.理解既具有内隐性,经历从简单到复杂,从具体到抽象的过程,理解又具有外显性,需要学习者通过参与理解性实作而显现.

探究活动可分为自由探究和定向探究,自由探究是指学生的探究活动基本上是自己独立完成的,极少得到教师的指导和帮助,而定向探究是指学生的探究活动是在教师的指导和帮助下完成的,包括教师提供具体教学事例和程序,由学生自己寻找答案的探究.由于学生普遍缺乏探究经验,加之教学内容和时间的限制,立足于课堂的数学探究活动应以定向探究为主.因此,所谓数学探究活动,就是在数学教学中设计一些具有探索研究本质的数学学习活动,在教师的帮助和指导下,学生围绕一定的问题或材料,自主寻求答案、建构意义的活动过程.

2 促进理解的数学探究活动设计策略

2.1 提供合适的材料,是实现理解性探究活动的重要保障

从认知的角度看,学习材料可被视为一种信息载体,合理的学习材料能较好地吸引学生自主参与,有利于学习过程中的动态生成,是学生思维活动的源泉.

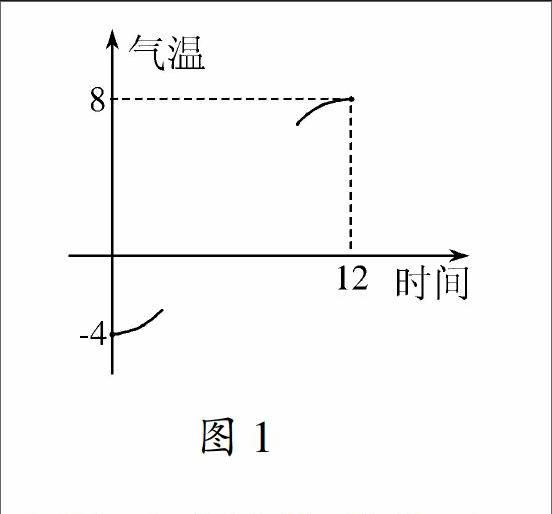

如在《方程的根与函数零点》教学中,为得出函数零点存在性定理,可设计如下材料引导学生探究.图1

如图1,某地从0点到12点的气温变化图的一部分,假设气温是连续变化的,请将图形补充成完整的函数图象.这段时间内,是否一定有某时刻的气温为0度?为什么?

上述的图形连接问题起点低,直观性强,简单而内涵丰富,且结论开放,符合高中学生喜欢动手的特点,适合不同层次学生进行探究.通过对画图结果的比较与分析,函数零点存在性定理已呼之欲出了.

2.2 把握学生探究活动的起点,是实现理解性探究活动的前提条件

认知理论认为,理解是新信息与原有知识经验相互作用的过程,要使新旧知识能够相互发生作用、建立联系,前提就是要帮助学生准备好已有的认知结构.教师应根据学生的认知发展水平和已有的知识经验,切实把握好学生探究活动的起点.

例如在“任意角三角函数概念”的探究教学中,有教师在引入阶段就采用下位概念“锐角三角函数”先行的策略,通过类比或猜想,将“锐角三角函数”推广至“任意角三角函数”.但从教学实践看,学生耗费了大量的时间,衔接过渡却不流畅、不自然.事实上,初中学习的三角主要研究的是锐角三角函数值的计算,关注的是“解决直角三角形的边角关系问题”,并不是真正意义上的函数分析.而“任意角三角函数的概念”是“函数概念”的下位概念,因此应考虑更本源性的引入背景,可以在“函数是描述客观世界变化规律的数学模型”的思想指导下,以“如何建立圆周运动的数学模型”为探究活动起点,在建立函数模型的过程中水到渠成地引入任意角三角函数的概念.

2.3 营造独立探究的机会,是实现理解性探究活动的重要基础

数学学习最基本的特点之一就是独立思考,当学生独立探究时,必然有一个深入思考的过程,只有当学生通过探究思考建立起自己的数学理解力时,才能真正学好数学.

以下是等差数列求和公式的探究活动设计:

问题1:等差数列的基本量有哪些?

问题2:等差数列的前n项和会与哪些基本量有关?

问题3:如何用这些基本量来表示前n项和?

在学生解决了前两问之后,让学生独立探究问题3,根据具体情况,教师作适当启发、引导.如提示可以先从特殊数列入手,但不作具体的方法指导.这样的设计是开放的,在目标指引下,途径、方法由学生自主选择,课堂上可能会出现一些节外生枝,但因为方法和思路都是学生自己探究得到的,学生真正成了发现者与研究者.

2.4 探究导向建立新旧知识的联系,是实现理解性探究活动的关键所在

理解就是把新旧知识挂钩,把新知识点吸纳、融合到我们已有的知识系统之中.评判学生是否真正理解了新知识,关键就是看新知识是不是成了学生“自己的可用知识”,是不是与已有知识连在了一起.

以下是引导学生形成直线与平面垂直定义的探究活动问题系列.

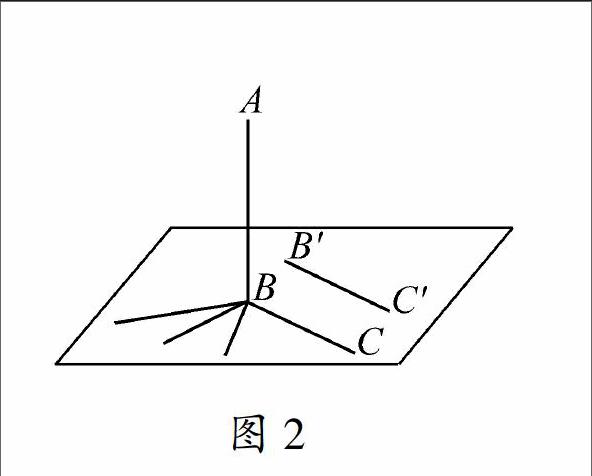

问题1:在“线面平行”的位置关系中,我们将“线面平行”关系转化成什么要素之间的关系来研究的?体现了怎样的思想?(转化为直线与平面内直线的位置关系,体现了“平面化”和“降维”的思想)图2

问题2:“线面垂直”关系可转化成什么要素之间的关系呢?(同样可转化为直线与平面内直线的位置关系)

问题3:如图2,在阳光下观察直立于地面的旗杆AB及它在地面的影子BC,它们的位置关系是怎样的?随着太阳的移动,它们的位置关系会发生改变吗?旗杆AB所在直线与地面内任意一条不过点B的直线B′C′呢?请试着给直线与平面垂直下定义.

上述探究活动中,问题1、2指引了研究方向,同时渗透了类比、化归、降维的思想.问题3为定义得出做好了铺垫.通过新旧知识联系,促使学生理解概念所蕴涵的思想方法,加深对概念的理解.

2.5 探究导向知识的多元表征,是实现理解性探究活动的有效法宝

数学知识表征往往有多种方式,如有通过语义理解而获得知识的本质属性的语义表征,有通过各种样例来归纳和认识事物本质特征的样例表征,有通过实物、模型、图象或图画等来认识和理解数学的形象表征等,通过内化多元表征并与已有的内在表征发生相互作用,促进学生对数学的多角度理解.

如关于函数单调性定义形成的教学设计,新课引入后,可以设置下列三个探究活动,引导学生完成形式化定义的形成过程,形成单调性定义的图形、语言与符号表征,促进学生对函数单调性概念的建构与理解.

探究1:观察函数y=x与y=x2的图象,分别指出这两个函数图像在哪个区间上是上升的,哪个区间是下降的?

意图:基于学生的数学常识,以学生熟悉的函数图象为切入点,通过观察思考形成单调性的图形表征.

探究2:你能用数学语言把函数“上升”或“下降”的特征描述出来吗?

意图:引导学生从函数变量的角度探究数量变化特征(这里可借助信息技术),形成单调性的语言表征.

探究3.以y=x2为例,在区间(0,+∞)上,如何对“函数值y随着x的增大而增大的特征”给以具体地定量刻画呢?

意图:引导学生将自然语言抽象为严谨、准确的数学符号语言,给出增(减)函数的符号表征.

上述三个探究问题层层递进,学生经历了将直观图象转化成严谨刻画的过程,借助单调性定义的不同表征,帮助学生深刻理解单调性概念.

2.6 采用数学变式探究,是实现理解性探究活动的重要举措

如果说建立多元表征是帮助学生建立更多的数量的联结,那么对数学变式的探究有助于强化联结强度.

例如,在复习“三角函数图象的变换”时,给出以下问题:

将函数y=sinx的图象向右平移π3个单位,所得图象对应的解析式为 .

根据学生在解题中的出错情况,给出如下问题变式,引导学生开展探究活动.

变式1:将函数y=sin2x的图象向右平移π3个单位,所得图象对应的解析式为 .

变式2:要得到函数y=sin(2x-π3)的图象,可由函数y=sin(2x-π4)的图象向 平移 个单位得到.

变式3:函数y=cosx2的图象,可以由y=sin(x2+π6)的图象向 平移 个单位得到.

变式4:函数y=cosx2的图象,可以由y=2sin(2x+π6)的图象经过怎样变换而得到?

通过以上问题变式的探究,使学生在思考、比较、归纳的过程中,理清知识的来龙去脉,自主发现和理解三角函数图象变换规律.总之,

促进理解的数学探究活动设计的目的旨在将发展学生的理解作为探究活动的核心目标,将“理解”贯穿在整个探究活动中.教师的一个重要任务就是设计一些有效的课堂探究活动任务,使教材中一些较难理解的知识转化为通过探究让学生易于理解的知识.研究促进理解的数学探究活动设计策略,是有效实施数学探究教学,促进数学教师专业发展的良好途径.

参考文献:

[1]徐兆洋.数学理解型教学及其课例设计[J].数学通报,2012,(1):41-44

[2]陆建根.高中数学探究式教与学的策略.中学数学,2013.7.14~16

[3]渠东剑.启发思维重于诱导结果[J].中学数学教学参考,2013.10上.5~8

[4]孔小明.促进理解的数学活动特征及其案例设计.中学数学杂志,2014.9.10~12