平武地电观测实验

2015-12-02刘学华

刘学华

(四川省平武县防震减灾局,四川平武 622550)

平武地处四川北部,县境西北有1976年曾经发生两次松平7.2级地震的近南北向长约60 km的虎牙断裂,北东向龙门山大断裂斜贯平武县境东南。“5·12”汶川特大地震时,平武地区因此断裂的剧烈活动遭受了巨大破坏,造成数千人伤亡,地震烈度全境均为Ⅷ度,断裂经过处局部烈度达到Ⅺ度。平武自有史记载以来曾经多次遭受强烈地震破坏,是一个存在较大地震危险性的潜在震源区。在这样特殊的地震地质背景条件下,进行相关的地震前兆观测和地震预测预报的探索研究是一件非常有意义的工作。观测地电变化是一种很成熟且较早运用于地震预测预报的地震前兆方法之一,在国内和国际上都有相应的理论和实验研究成果。地电观测方法原理简单,设备制作和安装也较为简便[1]。自20世纪70年代以来,有关单位在平武境内曾经开展了多种形式的地震前兆观测工作,取得了大量的观测数据。在场地地质条件良好和观测方法运用得当的情况下,地电观测方法可获得有成效的观测结果,在1976年松平大地震的成功预报中发挥过重要作用。但是近年来,地电观测手段在一些地方逐步被放弃被淘汰,到2008年汶川地震前,平武地震台只有测震和地下水氡观测两种监测手段。因仪器设备老化和“5·12”地震的破坏,水氡观测不得不停止。仅剩下数字地震观测,而无其他任何前兆观测装备,这种现状对有着近40年地震监测历史的台站来说无疑是相当遗憾的。2009年7月上旬笔者接受甘肃陇南地震局赵卫国的建议和指导,在平武县城西制作安装了一套地下水电流观测设备,利用这里有利的自然条件开始地电流观测实验工作。截至2014年底已经连续实验观测了5年多,其间于2011年5月对其进行了半自动化观测改造,共取得实验观测数据30 000多个。通过分析发现,这些观测数据具有良好的地震前兆对应,尤其是对较小范围的有感地震对应较为明显,是一种值得进一步继续加强观测和推广运用的非常有利的前兆补充手段。

1 实验观测简介

1.1 水点选取

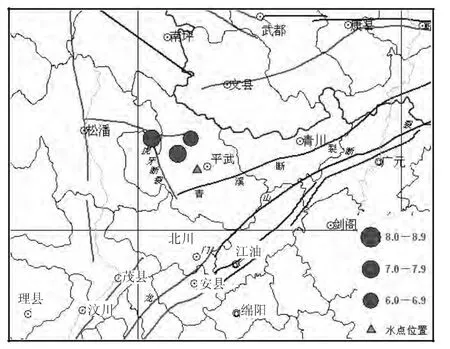

在平武县城涪江西岸马园的一处被称作龙洞的山石裂隙中,有一处常年径流不息的泉水,其水文地质环境稳定,环境干扰极小,加之笔者正居家在该泉眼近处,所以观测和管理维护也极为方便,因此该泉点是进行地电流观测实验的理想场所。该泉点在地质构造上位于龙门山后山断裂带北侧与虎牙断裂东侧的交汇处。距离最近的龙门山后山断裂之一的青溪断裂约12 km,距南坝断裂约40 km,距虎牙断裂约25 km。这几条主要断裂带上都曾经有过强烈地震活动,尤其是1976年虎牙断裂带松平7.2级地震群,2008年龙门山断裂带汶川8级地震,均在此区域产生了巨大的破坏,这里是一个研究地震与地电变化对应关系的好地方。区域地震地质及震中分布图参见图1。泉点附近出露地层的地质年代为志留系,泉点出水处岩性为志留系茂县群灰色、灰绿色绢云英千枚岩夹变质石英砂岩和透镜状砂质结晶灰岩。泉水类型为基岩裂隙水,出水方式为裂隙自流,泉水清澈透明、白色、无臭、无味,流量大于1 000 ml/s,水温变化在13.5~17.5℃之间。水质类型:HCO3-,Mg++,Ca++。水点电场性质应属于上升泉电场,泉水涌出处具有电位极大值[2]。

图1 区域地震地质及主要地震震中分布

1.2 地电观测

平武地震台已多年不进行地电等前兆观测,所以没有现成的仪器设备可供使用,选用部分部件只能自制加工。利用铅块和铜板制作两个电极,微安表上加装部分电阻元件、开关和电池构成测量电路。初期实验观测采用无源加有源测量相结合电路,实验装置测量电路如图2所示。测量电路由室外和室内两部分组成。室内测量部分由微安表和限流电阻及调整电位器构成无源电路,可以测量自然电场两组数据;外加一组电阻和直流电池构成有源电路,测量自然和人工相结合电场两项目。2011年5月上旬为了实现半自动化观测,减轻人工负担,将电路进行了简化,去除有源部件,安装了由视频摄像头和一台老旧笔记本电脑构成的测量记录系统,同时加大观测密度,固定测量每小时实时记录。安装时,铅电极(Pn)埋设在洞穴泉水出口深处,用以探测来自岩层深部由地下水携带的微电场信息,铜电极(Cu)安装在距离洞口约10 m远处一棵生长良好的大树的南面,距离地面约4 m高处,电极方位为N30°E。两个电极通过电缆连接至室内与测量电路相连接构成回路。使用电信电话钢丝自承重铜质双芯线电缆,线路电阻经测试小于10 Ω,信号传输距离约200 m。现场安装时直接测量两电极间电流,一般约为120 μA,由电缆引入室内后测量电流最大值为100 μA。

图2 实验原理图

实验观测自2009年7月11日开始,采用每天人工多次读取数据的方法进行。观测初期数据变化平缓,原因是限流电阻取值不合理,经过对电路进行改进,7月19日开始记录数据。读数时,转换测量档位开关,分别读取1、2、3、4档位数据,填写原始数据。原始观测数据及记录格式如表1所示。1、2档数据为不加电直接测量地下水中的电流值,加入测量电路后1档测量值在80μA左右。3、4档数据为加上人工电场的电流值,外加人工电场后在4挡测量值约为120μA。设置第3、4档的目的是检测测量电路工作状态是否正常。每次测量完毕恢复档位到第1档,使测量电路保持为自然电场待测状态。2011年5月12日对观测系统进行半自动化改造后,每小时自动通过摄像头拍摄微安表头盘面,然后及时由人工读出每日24个整点数据。

表1 原始观测数据及记录格式

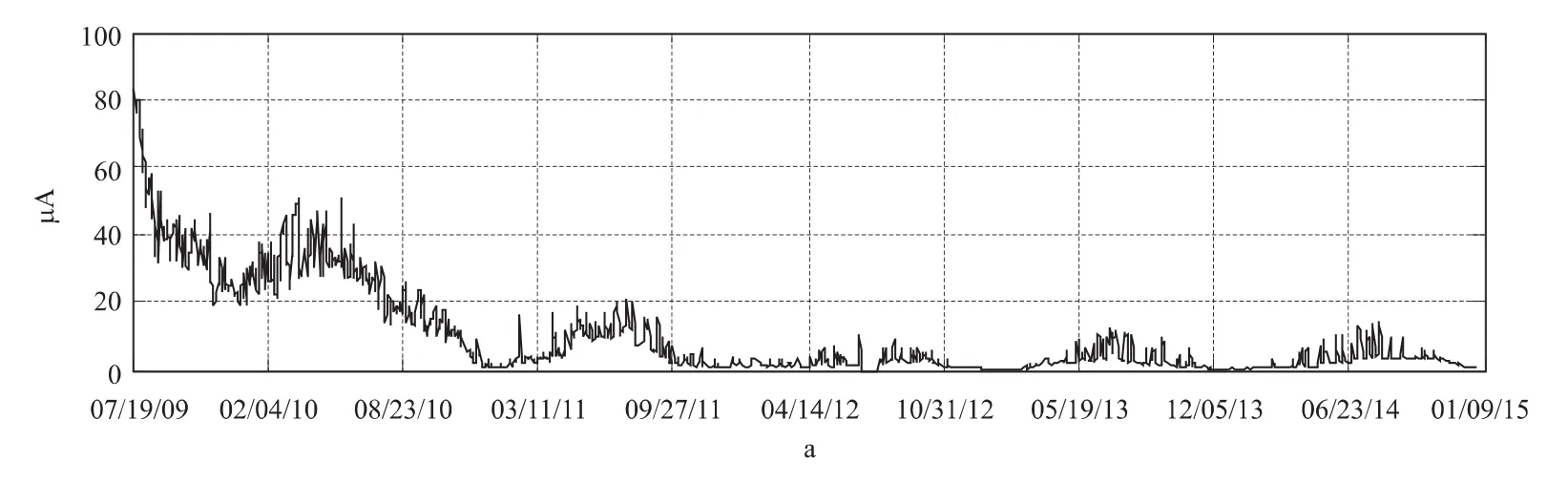

2 观测数据及处理

根据实验观测方法,每天测定1至3个时点数据,截至2011年5月初,观测到实验电流值4组共计600多个数据。2011年5月12日后改为整点测量第1档,数据量迅速增加,至2014年底,共取得观测实验数据32 000多个。观测数据使用Excel电子表格录入计算机进行存储和处理,也可方便地转存储为其它格式。在Excel中设置为动态曲线,以便随时检测和纠正数据录入过程中的人为错误,并方便观察原始数据的动态变化。观测实验数据的原始曲线见图3所示。由图3可看出,观测数据曲线可分为两个阶段。第一个阶段自开始观测到2010年底可看作是观测系统与地质体结合逐步趋于稳定的时间段。第二阶段是2011年初以后的时段是比较稳定和正常的,数据曲线可以看出明显的年变形态(2010年已能看出年变),尽管观测过程中发现数据变化与大气温度无直接的相关性,但总体趋势仍然与年温差正相关,只是数据变化与温度上升并不同步。观测数据反映出和降雨降水关系密切,非常容易识别。降雨时电流值增加迅速,降雨结束后数据迅速回落到正常水平,与前兆异常持续时间较长有很大区别。使用Matlab等相关数据处理程序,也很容易滤除降雨干扰[3]。

图3 原始观测曲线

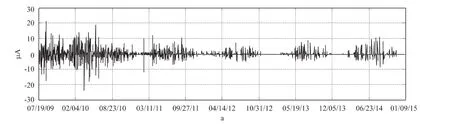

为了分析该点观测数据与地震的对应关系,对观测数据做了较为简单的差分处理,如图4所示。同时将观测时段内影响较大的四川及周边地区尤其是汶川地震余震区内ML≥4.5级地震与观测数据曲线的变化情况进行对比。对于ML4级以上的地震,在观测的原始数据和经过处理的数据曲线上大多能在地震前较早时间找到前兆异常的正突变反应,充分证明了该泉点的地电流观测具有较好的映震效应,且震前异常提前量从1天到几十天,异常反映良好。2011年5月12日改进为整点观测后,观测数据的异常变化对应地震的效果更明显,图5所示为部分时间段数据变化情况。根据已经取得的观测数据,可以直观地看出无论是无源的自然电场数据,还是有源观测数据,全部4组数据完全存在线性相关的变化形态,与所使用的由线性电阻元件组成的线性电子测量电路系统的特性相吻合。

图4 观测数据差分曲线

3 观测数据与地震对应的讨论

图5 改进观测方法后的地震对应效果

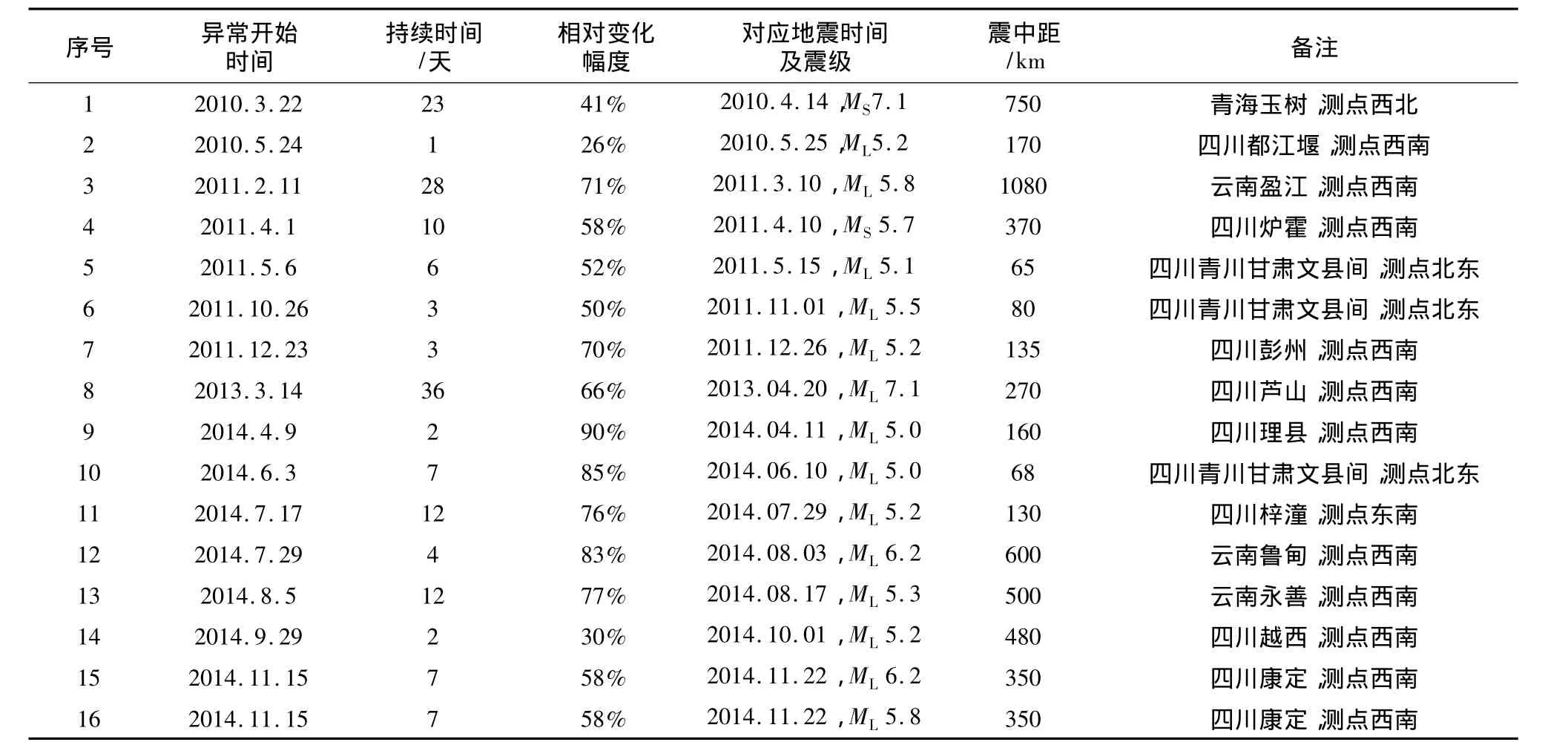

通过5年多时间的观测和与地震的对比,可以看到该水点的电流测值有明显的地震对应效果,尤其是对ML≥4.5级以上的地震具有非常明显震前对应,震级越大越明显。但对于ML<4.5级的地震的对应情况较差。异常形态均为正突跳。从2010年1月的最低值开始起伏上升,3月22日上升到最大值,至3月23日在1天之内迅速下降到最低,相对变化幅度达到40%,在起伏变化23天后青海玉树发生7.1级地震[4]。从开始观测半年后的2010年1月起,将几次地震前异常非常明显的数据进行了统计,结果见表2。由表2可见,地电流异常相对变化幅度越大,持续时间越长,未来发生的地震震级越大,震中距离也越远,但单从此并不能得出距离的实际判断结论。当继续观测积累的震例样本增加到一定数量后,应可以进行异常时间、幅度、震中距和震级等之间的量化关系拟合计算。

表2 地震前异常数据统计

该水点经过近几年的观测证明,地电的数据变化非常稳定,无工业或其它人为等不良环境干扰,依据取得的观测数据可以较为直观地对地震异常与否做出初步判定[5]。在观测过程中,当出现较为明显的测值突跳,而且其变化幅度与背景观测值相比至少达到40%的变幅时,可初步判定为地震前兆异常,但需要排除雷雨雷电降雨天气或其他干扰因素(除降雨以外无其他干扰出现的记录),若需要可进一步加密观测,以确定异常变化趋势。再观察数据曲线形态形成突跳状尖峰并回落到背景值附近,即可完全确定本次地震前兆异常确实存在,可预示将有地震在附近发生。如2010年5月24日1档测值变化幅度达到54%,25日测值基本回落到背景值附近,即为一突跳,后于25日都江堰发生ML5.2级、29日玉树发生Ms6.0级地震。在这种测值回落非常明显的形态下,即使未来发生的地震震级没有超过5级,但在周边地区尤其是龙门山断裂带及其附近大都会有4级左右地震发生。若观测数据在高值附近起伏变化,逐渐形成缓慢变化的凸峰并且持续时间明显较长时,则为地电场大背景调整,异常为假,可撤销预报警戒。如2010年4月27日数据变化幅度达到40%,测值一直在高值点附近起伏,到5月5日缓慢恢复到正常值附近,形成一个凸起的峰值,此即为一个正常调整状态,而非地震前兆异常。

由于观测采用人工读数的方式,因此观测的精度不高。同时由于制作的电极不够标准和规范,例如电极尺寸过小,可能造成不能完全拾取地电流信号,还有灵敏度太低等缺陷。考虑到业余人工观测作业工作量负担,无法保证不间断观测。而非连续的观测,数据离散性可能过大,每天观测一个(或几个)数据,进行滤波(采样率为1~1/24)以后会遗漏地震前兆信息。

已经取得的观测数据和震例对应结果,还不能有效进行数据与地震信息的相关性分析,有待继续观测并进行优化总结,以利应用于实际的地震监测预报工作。使用基于GIS的地震分析预报系统等专业软件进行研究和处理,可能会得到更准确、更科学的结论。采用更先进的电极和使用全自动采样的方式提高数据观测精度,例如采样频率提高,减少人为误差以利于充分拾取地震前兆信息,观察其演变过程。该泉点水量充沛,冬暖夏凉,水质良好,还可辅助水流量、水温、水离子组分等多种前兆观测,以利于多方法、多途径地充分获取地震前兆信息。理想的途径是在一定的项目支撑下采用国家或行业标准设备进行自动化数据采集[6]。

该试验是笔者工作之余进行的。该实验能够得以开展和坚持,特别感谢甘肃陇南地震局赵卫国副局长的鼓励和大力支持,2011年5月1日在陇南交流学习时获赠一台SE-11型地电观测仪,也安装在本实验点近处同步进行观测(有关观测情况拟另文讨论)。在本文写作成稿过程中得到中国地震局地壳研究所杨选辉研究员的倾力指导,修改时还得到了《地震地磁观测与研究》编辑部和《四川地震》编辑部的老师和专家的指导,在此一并致以诚挚的谢意。

[1]何世根,沈启兴,等.地电观测技术[M].北京:地震出版社,2000.50-67.

[2]国家地震局《地震观测技术》编写组.地震观测技术[M].北京:地震出版社,1994:217-222.

[3]马君钊,等.大地电场观测各类干扰源的调研与分析[J].地震地磁观测与研究,2010(5):65-72.

[4]张小涛,等.地电场方法在川滇地区地震观测中的应用[J].地震地磁观测与研究,2010(6):93-98.

[5]万迪堃,汪成民,等.地下水异常与地震短临预报[M].北京:地震出版社,1993:147-172.

[6]孔令昌,王志敏,王桂清,等.大地微电流检测仪的研制和观测[J].地震地磁观测与研究,2002(5):69-71.