守护中国电影的根——走进上海电影博物馆

2015-12-02

文/本刊记者 陈 雷

文/本刊记者 陈 雷

上海电影博物馆门口的上影厂厂标雕塑

漕溪北路595号,是上海这个中国电影重镇的重要文化地标,半个多世纪来也曾是上海电影风起云涌的大本营和根据地。翻阅百年中国电影史不难发现,有那么多重要影人、重磅影片和重大影事都与这个地址息息相关。

在普通观众眼里,那是一个神秘莫测的地方。他们知道,他们喜爱崇拜的谢晋、张瑞芳、秦怡、孙道临……就在或曾在里面上班;他们知道,他们百看不厌的《乌鸦与麻雀》《南征北战》《渡江侦察记》《城南旧事》……就在这里孕育、诞生,然后红遍全国……但他们却很少有机会踏入这个门卫森严闲人莫入的办公机构、制片单位,偶尔路过大门时也只能伸长脖子好奇地张望。

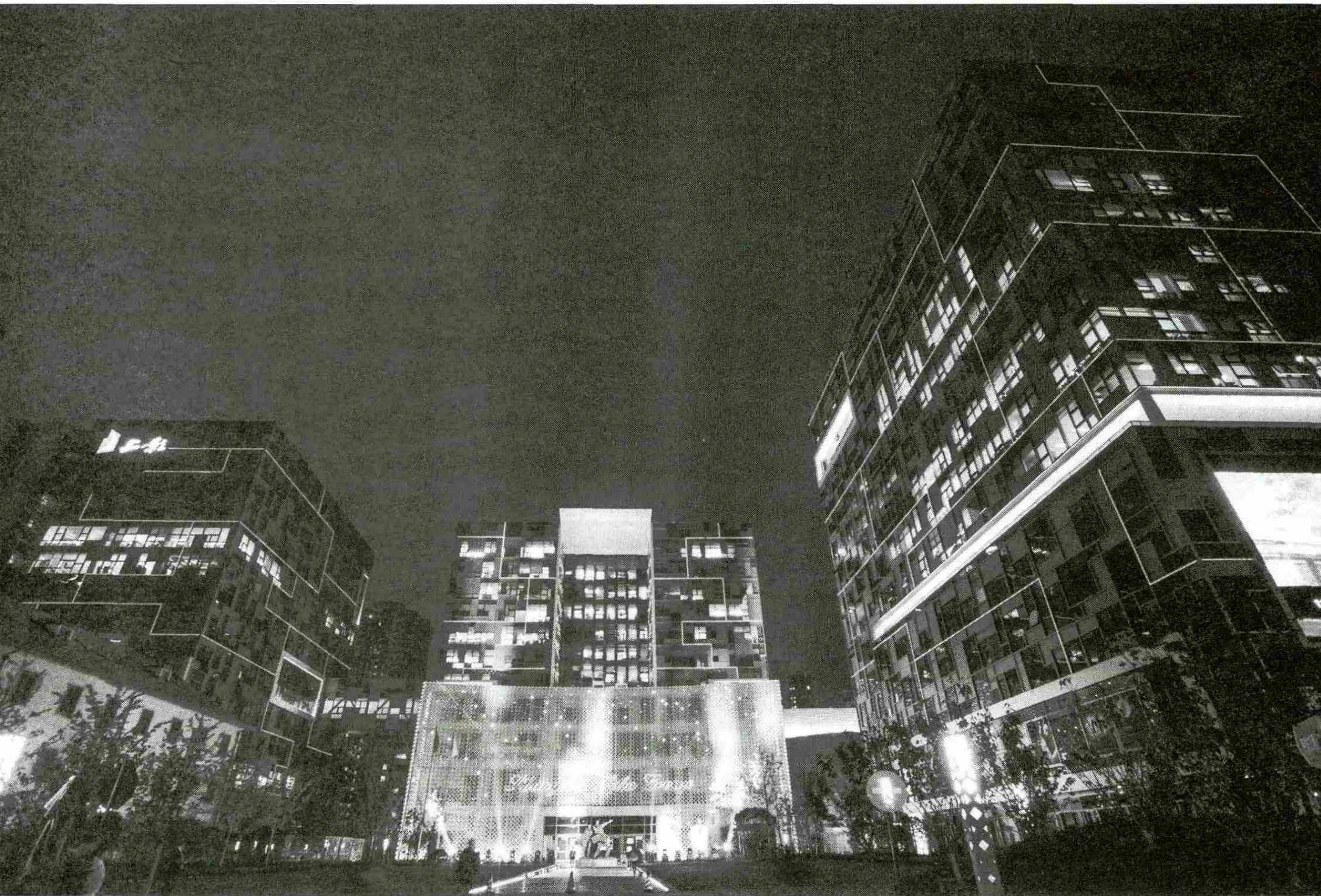

不过,一年前,挡在电影人、电影厂和电影观众中的那道神秘围墙,随着上影广场的改造重建工程被彻底拆除了。如今的漕溪北路595号,成了一处集休闲娱乐文化消费学术办公于一体的综合性的文化新地标,它的名字就叫上海电影广场。三幢现代化高楼呈“品”字形分布,正中那幢楼从五层往上仍然是需要刷卡出入的上影集团办公楼,而一至四层则是目前国内规模最大的电影博物馆——上海电影博物馆。

上海电影博物馆的入驻,使漕溪北路595号在电影的维度上有了崭新而鲜活的坐标——几代中国电影人不仅曾在这里留下过汗水和足迹,他们的音容笑貌和丰功伟绩如今又在同一空间里,被凝固和呈现,被典藏和致敬。普通电影观众终于也可以穿越时空,走进他们热爱的光影世界。

守护中国电影的根

上海电影博物馆隶属于上影集团,馆长由上影集团党委书记、总裁任仲伦兼任。曾经当过大学教授、报纸总编、宣传部处长、作协副主席,最终转型当了企业家,在他异常丰富的职业生涯中,或许作出过太多对中国电影的有益贡献,而亲手实现好几代上海影人影迷的“博物馆之梦”这一件,无疑是中国尤其是上海影史上最浓墨重彩的一笔。

任仲伦2003年调任上影集团总裁,至2013年上海电影博物馆建成使用,历时整整10年。他说,建电影博物馆是几代上海电影人的梦想。上海是中国电影的发祥地,留下了很多传统,也留下了很多珍贵文物文献。作为电影后辈,有责任将这些东西整理、保存和传承下去。而这一切,都可以通过建立电影博物馆来完美达成。

上影仓库里有30多万件电影道具,20多万套戏服,而且还有十数万件电影文献资料,其中包括很多电影大师的手稿。当初上影集团请了一位老同志,在车墩几百平方米的库房里埋头整理资料,谁也不知道最后能搞出什么成果。结果一整理就整理了8年,整理出一大批后来看来极富价值的文献。比如,谢晋当年拍摄《芙蓉镇》时从第一稿剧本到拍摄期间的各种记录,投资预算、最终的通过令、影评人座谈会的记录等,一整套完整的档案。

上海电影博物馆灯光夜景

1936年美国产的杜森伯格半敞篷汽车

四楼大师风采展区,郑正秋(左)与蔡楚生(右)塑像

看到这些珍贵丰厚而又随时可能灭失的宝贝,任仲伦下定决心,一定要建一个为上海电影传承历史、开创未来的博物馆,不仅要留下辉煌的历史记忆,更要激励年轻人热爱电影。如今,任仲伦可以底气十足地宣布,就是在世界范围内,也没有一个电影集团能像上影集团一样,拥有这么一个一万多平方米的大型博物馆。

上影广场的主楼分为两部分,五楼以上是上影集团的办公楼,四楼以下是电影博物馆。任仲伦将大楼比作大树:下面的博物馆承载着中国电影的强大基因,仿佛是电影事业的“根”;上面的办公楼是电影集团各个职能部门、制作单位,好像是电影事业的“叶”。只有“根深”才能“叶茂”,用心做好博物馆,就是守护好中国电影的根,让上影这棵大树枝繁叶茂。

博物馆里的真善美

任仲伦对博物馆的基本要求概括起来是三个字,即:真善美。

博物馆的要义之一就是还原历史呈现历史,这就决定了博物馆对“真”的要求非常高。好在上影有丰厚的历史资源库可挖掘,再加上那么多健在的老艺术家以及已故艺术家的后辈对博物馆的慷慨捐赠,使博物馆的藏品和展品的“一手率”很高,真实性有足够保障。

而对那些通过商业渠道购买来的藏品,博物馆则一定抱着慎之又慎的态度加以鉴定和取舍。例如博物馆策展人石川在一个网络收藏论坛上看到有人挂出夏衍批阅艾明之剧本的手稿,起拍价格仅为100元。石川让对方把照片传过来,给夏衍孙女沈芸鉴定。她看了几分钟就回复石川说:“肯定是真的!”最终石川以1500元拿下了这件珍贵藏品。无论是夏衍的孙女,还是专业的博物馆人员,看到手稿原件后,都难以置信居然以1500元的价格就得到了这件真品。

对历史人物的心存敬意,表示出一种后辈对前辈的敬重的氛围,是任仲伦所谓的“善”;而“美”是经过精心的设计来进行不同格局的展示。

博物馆正门口的广场上,最醒目的工农兵塑像的原型是上影厂厂标,它的作者是中国雕塑院院长吴为山。他之所以愿意操刀这座雕塑,原因有两个:第一,他从小是看上影厂出品的电影长大的,这个厂标对他来说无比熟悉和亲切;第二,上海是个藏龙卧虎的地方,上影广场是上海的文化地标,他希望自己有件作品站在这儿。

电影交流是办馆宗旨

任仲伦表示,交流是上海电影博物馆的一个很重要的办馆宗旨。博物馆除了固定的展出功能外,应该努力变成一个电影人、电影作品的交流场所。艺术家带着他们的作品,和观众进行面对面的交流。除此之外,还要有日常的学术交流、国际交流,要成为重大电影活动的首选场所。

从博物馆开馆至今举办的一百多场主题影展和放映活动来看,大多得到了很好的社会反响。一位沪上知名影评人曾这样评论道:几乎每一个影展都是此前上海从未有过而且受到影迷喜爱。

由于上海电影博物馆有依托于上影集团在影展报批、影片调拨、场地安排、嘉宾邀请等各方面资源的天然优势,而且由于电影博物馆的场地大,可塑性很强,因此办主题影展的空间非常大。而相应的电影主题活动,如研讨会、影迷交流会等等,也都在电影博物馆举行。经过一年多的发展,博物馆已经逐渐成为一个新型的电影中心,而具备同样功能的地方,此前上海从未有过。其次,电影博物馆一整年的影展计划,从某种程度上也分担了每年一度的上海国际电影节的观影压力,影迷们可以把有限的时间、精力和财力,分散到每个月的博物馆影展之中,而不用在电影节有限的几天内疲于奔命。

上海电影就是中国电影

上海电影博物馆策展人石川认为,如果把现在的上海电影博物馆定位为“行业博物馆”,实在是太委屈了。因为“上海电影”与“上海自来水”、“上海消防”之类概念是不同的。可以毫不夸张地说,在中国电影诞生之初的半个多世纪的时间里,上海电影就是中国电影!说半壁江山都是谦虚的。如果把上海电影博物馆定位成“行业博物馆”,那就有点自我矮化的嫌疑了。当然,石川坦言,博物馆的行政“位阶”的确定是个复杂的问题,还需要和政府部门不断沟通协商,如果能争取到“市立博物馆”,那就可以由国家全额拨款了。现在上海电影博物馆的起点是很高的,完全有可能成为世界上最好的电影博物馆、电影资料馆之一,但如果将它过分地推向市场,前景不容乐观。

镇馆之宝比比皆是

每个博物馆都有“镇馆之宝”,既然是“镇馆”,大抵不过一两件。而在谈论上海电影博物馆的“镇馆之宝”时,电影博物馆策展人、上海电影家协会副主席石川宣称,电影博物馆的“镇馆之宝”堪称多得数不清。

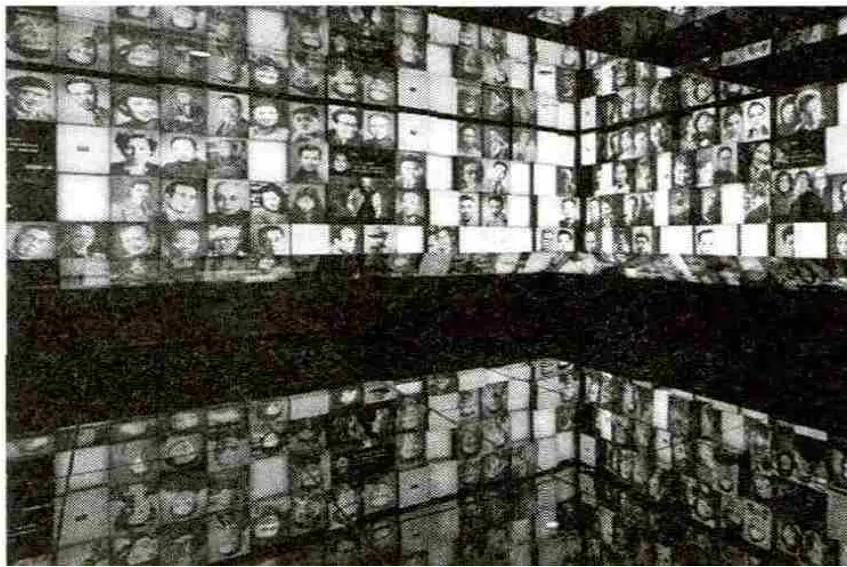

博物馆的“星耀苍穹”展区展出了480余位华语电影工作者的肖像。“大师风采”展区则通过情景再现和实物陈列的方式,展现了夏衍、赵丹、孙道临、谢晋、胡蝶、阮玲玉、周璇、张瑞芳等14位中国电影史上具有代表性的已故大师的电影人生。此处的“镇馆之宝”让人眼花缭乱,例如:表演艺术家张瑞芳的日记簿、电话簿;周璇录制《夜上海》唱片时伴奏用的钢琴;耗时8年整理出的谢晋拍摄《芙蓉镇》时从剧本初稿、导演台本到营销计划等的整套文案资料……

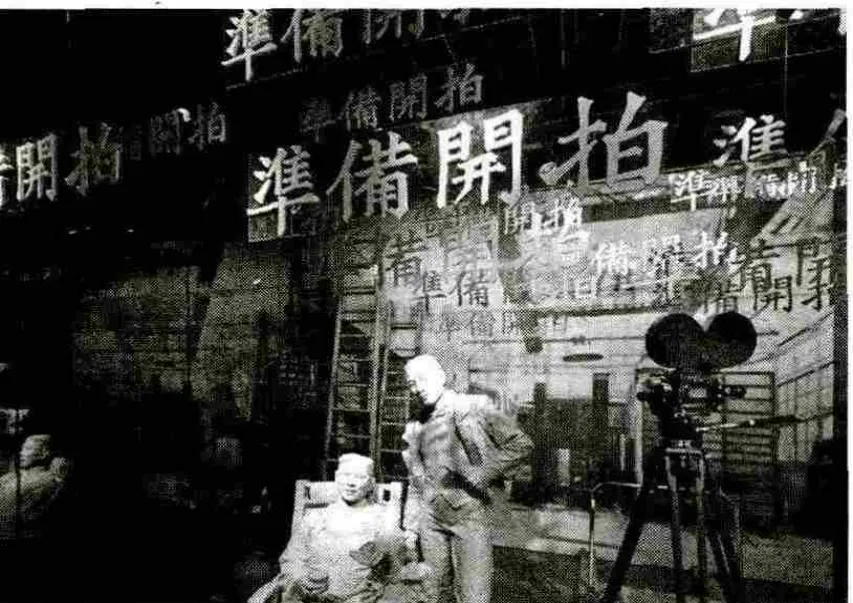

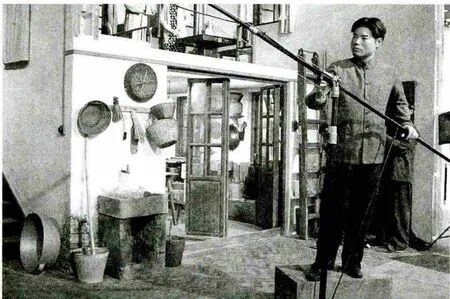

电影美工人员的技术十分了得,活脱脱还原了上海石库门生活场景

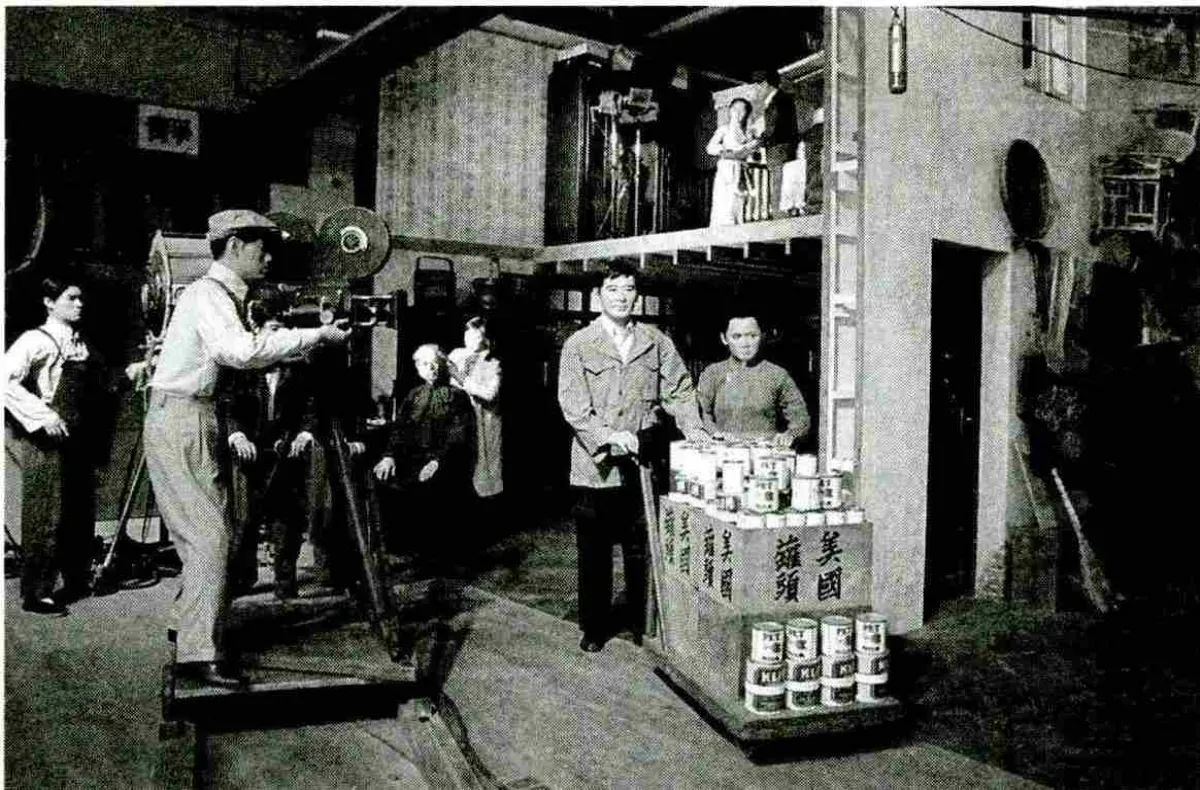

博物馆底层的拍摄现场情景再现,推车的原型人物貌似赵丹

石川还特别介绍了一件宝贝:由陈毅赠送给《南征北战》演员陈戈的五一牌手表。那是在1952年,时任上海市市长的陈毅接见电影《南征北战》剧组时,解放军首长饰演者陈戈与陈毅是四川同乡,两人又同姓,为人豪爽的陈毅见陈戈腕上无表,便欣然脱下自己腕上的五一牌手表送给了陈戈。

另一件独特藏品是1936年美国产的杜森伯格半敞篷汽车。大约从1941年开始,这辆老爷车参与拍摄了《怨偶情深》(1948)、《美国之窗》(1952)、《邓小平1928》(2004)等近百部上海题材影视剧,最出名的一次出镜是充当电影《摇啊摇,摇到外婆桥》里小金宝(巩俐饰演)的座驾。快八十高寿的这辆道具汽车,据说如今仍然能够开动。

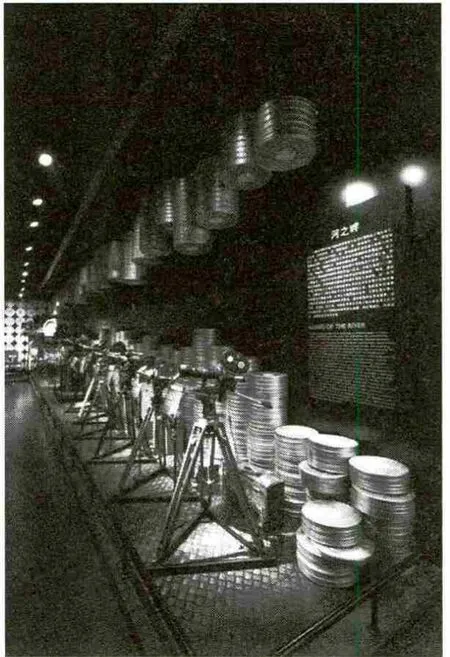

古董摄影机见证国片复兴

一部上世纪30年代的NEWALL牌35毫米电影摄影机,在上海电影博物馆的筹备过程中重见天日。它原属曾经叱咤中国影坛的联华公司,产自英国。它被发现时,居然是被很随意地堆在仓库的墙角,旁边还有个三脚架。当人们无意间把存放着这架古董摄影机的箱子转过来,虽然尘封却依稀可见的“联华”二字,令一旁懂行的博物馆工作人员肃然起敬,浑身就像过电。打开箱子,里面装着机身、镜头和片箱,型号已经磨损不清,但基本功能至今保持完好。

上影厂第一台四声道电影录音调音台

“这部摄影机见证了当年国片复兴运动,因为联华公司正是这场运动的急先锋。联华的很多经典名片,都由这部机器拍摄完成。”上海大学影视学院副教授徐文明说。更重要的是,隔了80多年,重新审视联华为复兴国片采取的种种举措,对于中国电影的当下仍有借鉴意义。

徐文明说,上世纪20年代,电影公司竞相拍摄粗制滥造的武侠神怪片,严重败坏了观众的口味,特别是很多知识分子观众,甚至以看国产片为耻,好莱坞影片占据了大部市场份额。正是出于对国产电影的危机感,1930年创立的联华公司从一开始就确定了复兴国片的路线,创始人罗明佑集合了明星公司、影戏公司、大中华百合等多家同样渴望对电影艺术进行探索的公司,合力从“市民电影”中突围。同时,联华将众多优秀影人招至麾下,除了三大导演孙瑜、蔡楚生和史东山之外,费穆的导演生涯也是从联华起步,编剧田汉、夏衍等人的加盟更使其如虎添翼,构成了当时无出其右的黄金阵容。

各个年代的摄影机

《三个摩登女性》《天明》《城市之夜》《野草闲花》《小玩意》《神女》《狼山喋血记》……从1930年到1937年,联华拍摄制作了将近80部电影,创下了多项影史第一。1934年,由蔡楚生编导的《渔光曲》公映,作为中国最早的有声片之一,在上海连续上映84天,创造了当时中国影片的最高票房纪录;次年该片在莫斯科电影节上获得“荣誉奖”,成为第一部在国际上获奖的中国电影。同样在1935年联华出品的《天伦》成为第一部打入美国市场并得到认可的中国电影。

更重要的是,因为贴近时代、贴近生活,这些影片在当时迅速吸引了一大批青年观众,有效扩大了国产影片的观众群体,也拓展了国产电影的生存空间。市场开始认识到,中国电影除了市民路线之外,也有另外一种可能,就是具有探索精神和社会责任感的艺术电影。许多影片公司开始改变自己的制片方针,国片面貌一举得到改善。1933年甚至被称为“中国电影年”。作为这段珍贵历史的见证者,联华公司留存至今的这套摄影器材无疑称得起是镇馆之宝。

它山之石可以攻玉

化妆服装工作室

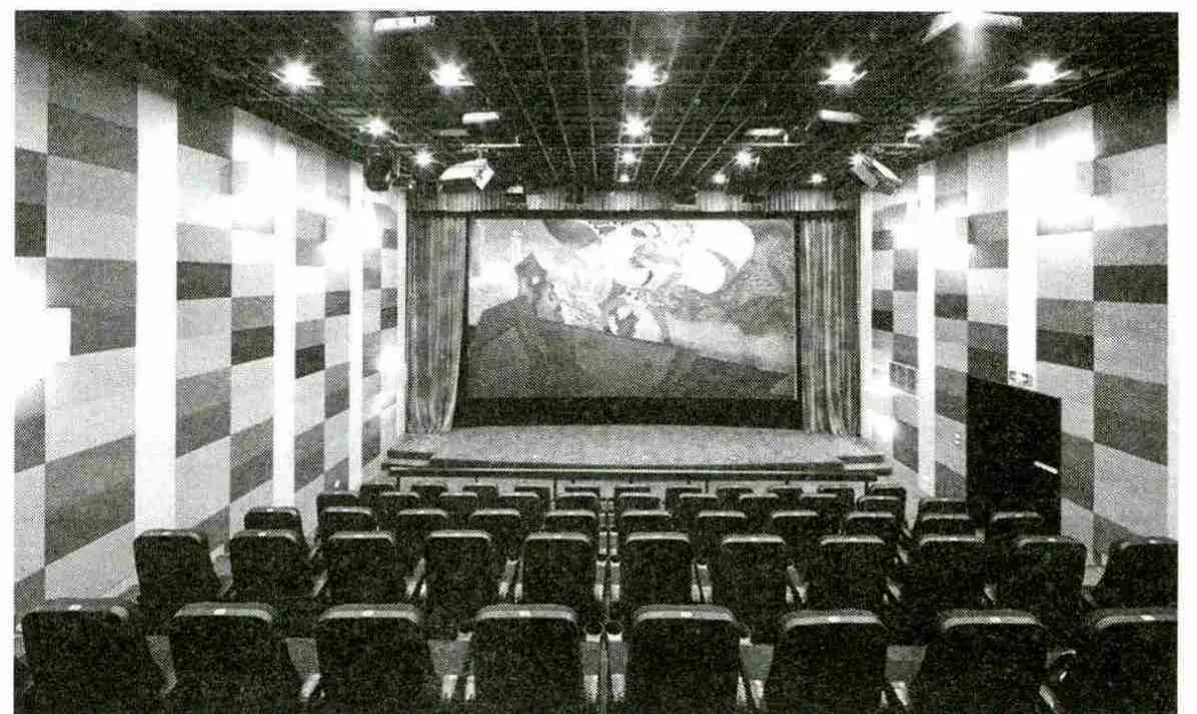

艺术影厅

上海电影博物馆在筹备之初,就非常注重博物馆专业方面的理论储备。在国际化大都市里要建好一个电影博物馆,不仅要有电影专业资源,更要有博物馆专业知识。据介绍,在世界各国的影像博物馆中,在学术研究职能方面,做得较好的是美国博物馆。该馆自1949年开馆以来,以广泛收藏世界上的影像文物为其基本宗旨,同时设立研究部门开展学术活动,并提供收藏的文献与实物给参观者和学者们研究。他们充分利用其综合了博物馆、图书馆、研究所和实验室(暗室)的优越条件,卓有成效地进行影像专业教育,为国际社会培养新一代的专家学者。

上海电影博物馆虽然刚刚起步,但也尽可能多的考虑到电影博物馆的学术研究职能,上海电影博物馆与上海电影资料馆、上海大学、上海师范大学、上海电影评论学会等机构联合组织了各类具备电影博物馆特色的学术活动,努力形成常态化、品牌化、专业化。更值得一提的是,每年一度的上海国际电影节是其打造学术研讨品牌的良好契机。在第16届上海国际电影节上,上海电影博物馆参与组织了部分上海电影节的高端论坛、影人对话等学术活动,强化了电影博物馆的专业性、国际性、学术性。

由于电影行业的特殊性,上海电影博物馆设置了大量体验环节,增强游客亲身体验;博物馆附设影院放映职能,4D影厅集合了电影展和艺术放映的职能,体现了博物馆与时俱进的思路。在上海电影博物馆二楼的电影工场,参观者可体验一部影片从创意到摄制完成的全过程。在拟音工作室,观众利用弹簧、铁片、纸片、辘轳等简单道具,就能模拟枪声、风声、雨声等。参观者还可亲自为影片配环境音,电脑上有《黑猫警长》《精忠报国》《风声》等影片可选,观众通过话筒旁的铁链、锤子和打字机,可分别模拟出扔铁链声,马蹄声和打字声。一旁的后期工作室,为观众提供了电影《白莲花》的5个片段重新剪辑,以达到不同的蒙太奇效果。

在传统电影博物馆的展陈思路上,有的是按电影人物分类,有的则按时间节点划分。比如法国电影博物馆的常设展就以人物为线索,选取Will Day、亨利·朗瓦等影视研究家为代表作为线索进行展示。中国电影博物馆则是以时间和电影类型两大类划分展陈。

上海电影博物馆则是通过展厅的主题设置、展区的内容划分以板块式来进行展陈分布:一楼以“荣誉殿堂”为主题,重点展示上海电影的无数荣誉和辉煌成就;二楼以“电影工厂”为主题,展示电影制作的工艺流程;三楼以“影史长河”为题,按照若干电影公司来展示各类型电影的魅力;四楼以“光影记忆”为题,主要展示上海电影人和电影院的风采。当然在每个主题下还会根据不同的类型、不同人物、不同的小主题进行分类展示。

在展陈技巧方面,上海电影博物馆充分运用现有的高科技手段,极力增强电影博物馆的影像体验感。以三楼“影史长河”为例,在美影厂展区,地面上通过地投互动装置投影出“小蝌蚪找妈妈”的画面,画面还会提示观众踩泡泡,泡泡被踩后屏幕随即跳出《小蝌蚪找妈妈》片段。互动体验区内还有一排小巧的L形舞台,站在舞台上,摄影机就会通过软件程序自动把背景“抠掉”,让你仿佛身处各种童话片的场景中。在主展区,原本常态的文字图片展出形式被放在了错落有致的“影史长河”的互动站台上,观众可以用手点开漂浮在“长河”上的纸船,浏览电影史上珍贵影片的相关内容。

荣誉墙

影人墙

2013年6月28日,张瑞芳逝世一周年纪念活动在上海电影博物馆举行

TIPS

四大主题展区设置在四个楼层,分别为荣誉殿堂、电影工厂、光影长河和光影记忆。

1F:荣誉殿堂

作为上海电影博物馆的“门面”,功能多样的一楼大厅代表整座博物馆的态度和设计理念。

博物馆一楼的主题是“荣誉殿堂”,这里有500多座电影奖杯,记录着早期的上海电影制片厂乃至现在的上影集团几十年来获得的大大小小、国内国际的各种荣誉,也代表了上海电影取得的成就。其中重量级的奖杯,既有1988年《芙蓉镇》获得的第26届捷克卡罗维法利国际电影节大奖“水晶地球仪”,也有2007年《色|戒》获得的金狮奖杯。特别要提醒的是,在一楼“荣耀金杯”的展区背后,有一个看似很不起眼的装置——上影厂照明工程师晏仲芳发明的特效闪电灯,这项发明让中国人第一次捧得了奥斯卡奖杯。在一次棚内实拍中,晏仲芳错将220伏的灯接到380伏的线路上,灯光亮了一下就暗了,灯泡却没有碎。晏仲芳觉得这种效果非常像 “闪电”,经过反复试验,晏仲芳发明了特效闪电灯。特效闪电灯曾运用在 《侏罗纪公园》《真实的谎言》等片中,奥斯卡也因此在1996年给晏仲芳颁发了技术成就奖。

2F:背后的故事

参观顺序:译制片工厂——动画电影工作室——电影工厂

二楼展厅,揭秘的是现代电影幕后制作的奇妙世界。在互动展览区域,准备了各种不同的音效设备,根据选择的影片镜头,为相关的场景配上不同的音效。是刮风还是打雷,是爆炸还是出拳,在这里,你说了算。拟音室隔壁的操控台上,观众可以通过一台触摸式声音剪辑机为动画片《葫芦兄弟》配上音效,根据剧情需要增加闪电、爆破等特效音。而边上的机器则邀请观众亲自体验剪辑电影画面的乐趣。通过不同景别画面的交叉组接,观众可以清晰地感受到蒙太奇的神奇魅力。

3F:溯源,在光影长河中

参观顺序:影海溯源—梦幻工厂—光影长河—动画长廊

这一层的重点是展示上海电影的历史和辉煌。“影海溯源”展区用多媒体环境装置,表现从第一卷电影胶卷由海上来到上海,到上海慢慢发展出自己电影工业的整个过程,以及观影场所从原来的私家花园,到露天广场,到简易影院直至最终变换为专业影院的历史。

“光影长河”展项也是一项互动性强大的多媒体装置,通过使用将近70台置顶投影以及多块大直径多点触控屏拼接而成,是迄今亚洲最大、最先进的多媒体互动装置。它从百年以来上海生产的电影中精选出了有代表性的数百部,以数字化的方式供参观者浏览欣赏,查阅检索,并以时间为线索介绍了上海电影发展史上重要的制片机构和发生的重要事件,使参观者对百年上海影史形成一个清晰的印象。

其中的一项“河中枕石”,狭长的触摸显示屏上“流淌”着川流不息的“长河”,上面星罗棋布着一块块标有不同演员名字的“圆石”,可以通过触摸和点击这些圆石调出想看的演员资讯,这部分是整个博物馆点击查看内容量最大的地方。这条“河”里,还有一些实物展品,比如从上海影视基地中精挑细选出来的珍贵电影拍摄设备或古董道具等。

在“光影长河”的两侧分别是“仓库宝藏”和“大千世界”展区。“大千世界”是上海科学教育电影制片厂的专门展示区域。此处选取了三个最具代表性的展品——超长焦距远摄镜头、倒置延时逐格光学显微镜和放大摄影器材,同时配以相关影视短片介绍使用其拍摄过的相关影片。而“译制经典”展项中,互动装置“语言的跳跃”把电影中的原版语音切换成中文配音或另一种语言,观众进一步感受电影译制的作用和魅力。

在“动画长廊”中,除了用各种媒体、实物介绍上海动画电影的历史,还设有小朋友自己动手的环节,小朋友可以探索发现隐藏的宝藏。

4F:电影,我身边的生活

参观顺序:今日明星—星曜苍穹—大师亦凡人—影像上海—魔幻展厅

乘坐直达电梯到四楼,便来到了上海电影博物馆正式探索之旅的第一站(博物馆参观顺序是从四楼至一楼)。在“大师亦凡人”的展区中,谢晋、郑君里、白杨、周璇、赵丹、郑正秋、蔡楚生、胡蝶、阮玲玉、汤晓丹、孙道临等上海知名电影人的风采将通过真人比例的人物、场景模型表现出来。“影像上海”主要关注的是“在上海取景拍摄的中外电影”。一座座根据真实情况打造的微型场景再现了《马路天使》《霓虹灯下的哨兵》以及《色|戒》等知名电影中那些极具上海魅力的镜头。