新建隧道对既有小净距隧道影响的分析与研究

2015-11-30钱文斐

钱文斐

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市200092)

新建隧道对既有小净距隧道影响的分析与研究

钱文斐

(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,上海市200092)

以某城市既有环线新建BRT专用车道工程中的控制性工程-“品”字形隧道群为例,通过对新建隧道与既有小净距隧道在不同间距工况下,新建隧道的开挖对既有隧道的位移、围岩应力、结构应力值等进行分析研究,得出了在有条件下尽可能地将两者的间距控制在≥1D的结论,同时提出了减小对既有小净距隧道产生不利影响的工程处治及应对措施,为后续设计及施工提供了参考依据。

品字形隧道群;隧道间距;注浆加固;中夹岩;结构安全

0 引言

随着现代城市的发展,越来越多的新建工程受制于规划、地形、地质等多方面因素的限制,其地理位置“迫不得已”地选择在既有工程附近。因此,如何保证新建工程在建设的同时,减小对既有工程的影响,乃是目前甚至将来相当长一段时间困扰设计人员的一大难题。本文拟从某城市新建BRT工程中的关键节点(新建BRT隧道对既有环线小净距隧道的影响)出发,通过探讨新建隧道对既有隧道受力体系的影响,以更好地为后续设计工程提供依据。

1 工程概况

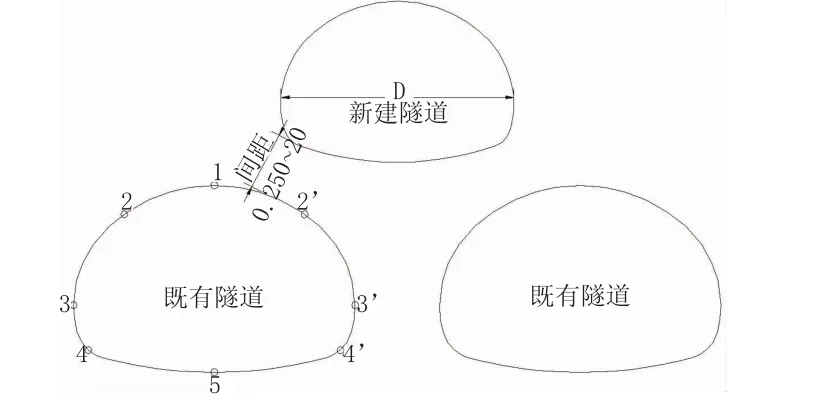

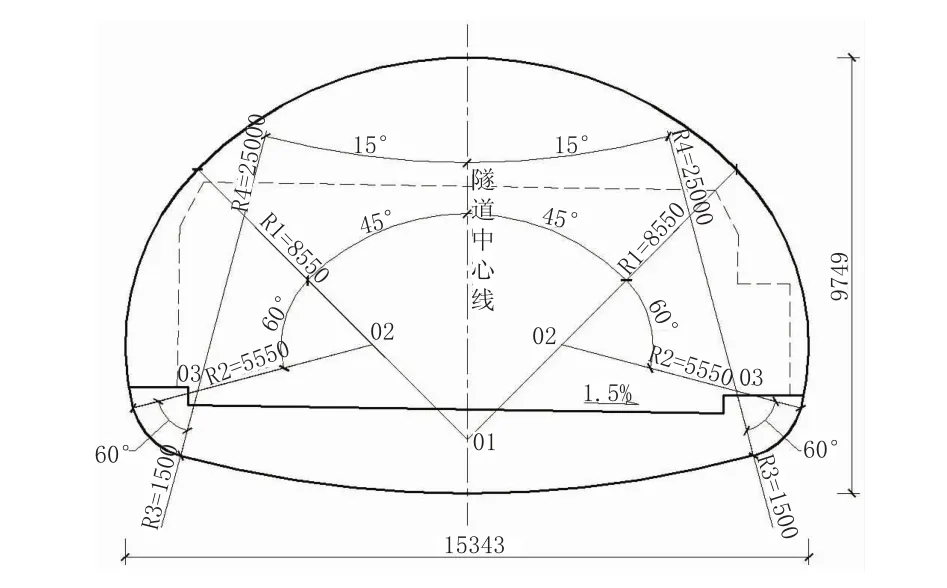

某城市拟在既有环线上新建BRT专用车道,由于受规划、周边环境及平、纵线形等因素的控制,新建隧道拟布置在既有小净距隧道正上方通过,形成的隧道群呈“品”字形(详见图1)。既有隧道为双向6车道小净距隧道(毛洞净距约4.5 m),内轮廓宽15.343 m,高9.749 m(详见图2)。新建隧道为单向2车道隧道,隧道内轮廓宽11 m,高8.8 m(详见图3)。

图1 新建隧道与既有小净距隧道位置关系图

图2 既有隧道内轮廓设计图

图3 新建隧道内轮廓设计图

考虑到既有隧道为大跨小净距隧道,且所处工程地质条件较差,新建隧道的施工必然会对既有隧道产生一定的影响。国内外虽然也有相关资料提到过新建隧道对既有隧道产生影响的范围,但考虑到一方面有关文献内容仅作了粗略定性的说明,尚缺乏对后续设计工作的实际指导意义;另一方面考虑到既有隧道为大跨小净距隧道,自身受力性能较之分离式隧道复杂,且需在受力关键部位的中夹岩正上方修建隧道,因此受力情况将更为复杂。基于以上,拟对两者的相互影响进行分析,从而更好地指导设计工作。

2 模型建立

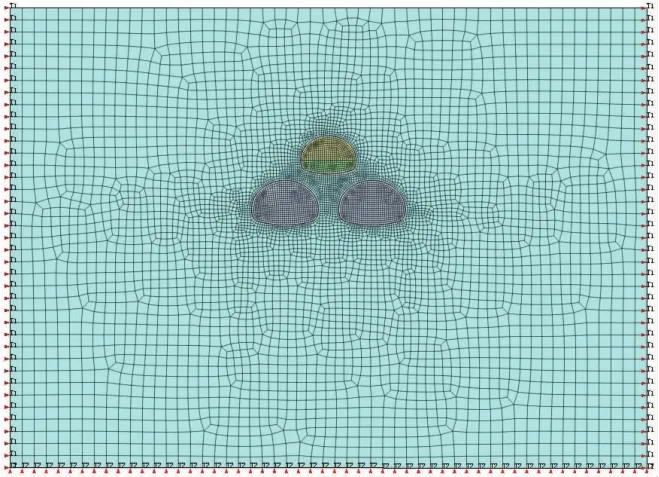

查阅既有隧道工程地质,主要以Ⅳ、Ⅴ级围岩为主,建模时围岩按Ⅴ级考虑,物理参数值参照现行《公路隧道设计规范》中附录A中附表A.0.4-1中的中值进行取值。

考虑到初期支护作为安全储备,故该模型仅模拟既有隧道在二次衬砌支护下的受力分析。既有二次衬砌参数为:C30混凝土厚度60 cm。

根据新建隧道与既有隧道的相对位置关系,以新建隧道的开挖宽度D为参照,按0.25D为间隔建立0.25D~2D共8个模型(以间距为0.25D为例见图4),从而分析不同间距对既有小净距隧道的受力体系的影响,以确定相对合理的间距。

图4 间距为0.25D时隧道建模图

3 结果分析

考虑到研究的对象为既有小净距隧道,因此以下分析结果仅与既有小净距隧道有关,且考虑到“品”字形隧道群的结构布置及受力情况的对称性,结果分析均以既有左侧隧道为研究对象(下同)。

3.1 既有隧道变形

计算结果显示:两隧道间距为0.25 D~0.5 D范围时,既有隧道左半部分拱、墙部位均出现向右侧变形的位移(见图5),而间距为0.75 D~2 D范围时,既有隧道左半部拱、墙均出现向左变形的位移(见图6)。

图5 间距为0.25 D时既有隧道变形图

图6 间距为0.75 D时既有隧道变形图

经分析认为:当间距为0.25 D~0.5 D范围时,由于右侧上方岩土体对于整个隧道的约束变形能力大大降低,因此隧道出现整体向右位移的变形。而当间距在0.75 D~2 D范围时,右侧上方岩土体对整个隧道的约束变形虽然有一定程度的削弱,但仍能足以抵抗隧道整体向右位移的趋势。由此可以得出:当间距为0.25 D~0.5 D范围时,隧道左半部拱、墙将发生完全相反的位移,这不仅可能导致隧道内轮廓倾入既有建筑限界,而且结构内力将出现较大调整,严重威胁既有隧道结构的耐久性及安全性。

3.2 既有隧道中夹岩受力性状

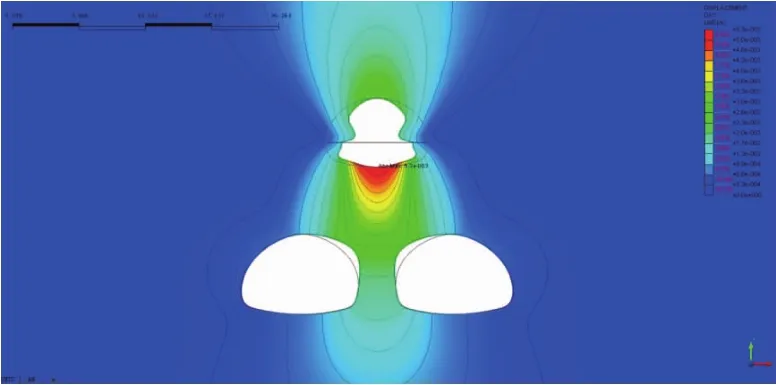

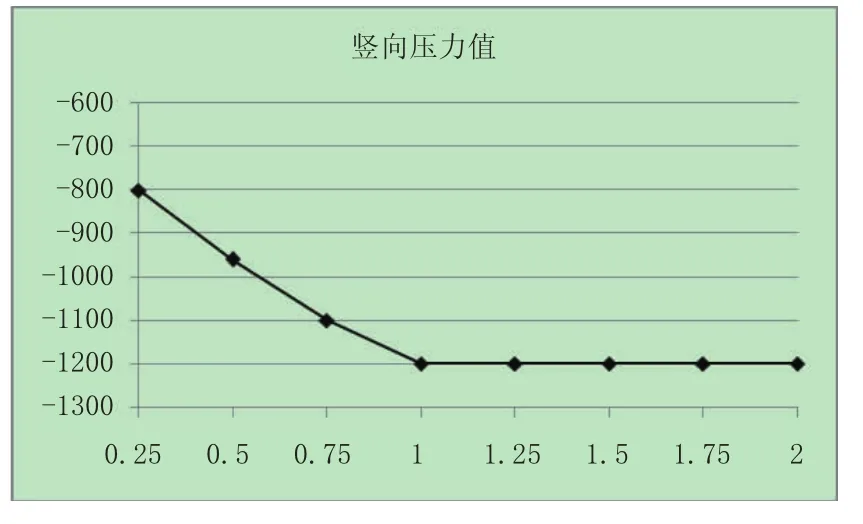

考虑到中夹岩是小净距隧道的关键部位,将直接影响既有隧道结构安全,因此对于不同间距范围,对中夹岩中部的竖向应力进行了分析研究,具体如图7所示。

图7 中夹岩中部竖向应力值随不同间距变化曲线图

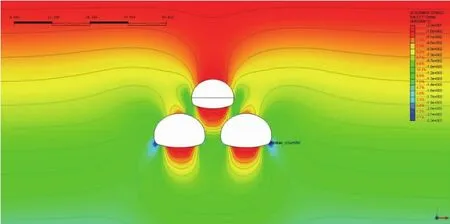

由变化曲线可知:当间距在0.25 D~1 D时,竖向压力逐步增大;当间距在1 D~2 D时,竖向压力保持不变。经分析如下:根据竖向压力云图显示,以间距为0.25 D为例(见图8),由于间距过小而未形成有效拱作用;而当间距≥1 D时在中夹岩上方形成了卸载拱的作用(见图9)。

图8 间距为0.25D时竖向压力云图

图9 间距为1D时竖向压力云图

3.3 既有隧道结构安全性

为了掌握既有隧道主要部位的结构安全性能,分别对拱顶、拱腰、拱脚、边墙与仰拱交界处的隅角、仰拱的结构安全系数进行分析计算,其中考虑到既有隧道为小净距隧道,除拱顶、仰拱部位外,其它部位均分为远离中夹岩侧、靠近中夹岩侧分别进行分析(各点布置位置详见图1)。

3.3.1 拱顶

由拱顶(1点)的应力值变化曲线(见图10)可知:当间距≤1.5 D时,结构应力值大于初始应力值,特别是间距在0.25 D~0.5 D时,结构应力值较之增大了20%~43%;间距在0.75 D~1.5 D时,结构应力值较之仅增大8%以内;而当间距≥1.5 D时,结构应力值几乎与初始应力值相当。

图10 1点处应力值变化曲线图

3.3.2 拱腰(远离中夹岩侧)

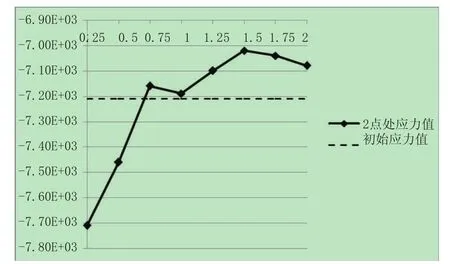

由拱腰(2点)的应力值变化曲线(见图11)可知:当间距在0.25 D~0.5 D时,结构应力值大于初始应力值,但结构应力值增大仅为7%范围内;而当间距≥0.75 D时,结构应力值均小于初始应力值;说明新建隧道对此处结构受力影响较小。

图11 2点处应力值变化曲线图

3.3.3 拱腰(靠近中夹岩侧)

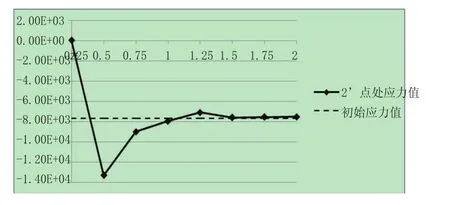

由拱腰(2'点)的应力值变化曲线(见图12)可知:间距为0.25 D时,结构应力方向发生了变化,由原来的受压控制变成了受拉控制;当间距在0.5 D~0.75 D时,结构应力值较之增大了17%~73%;间距≥1 D时,结构应力值几乎与初始应力值相当。经分析认为:因新建隧道引起了围岩应力的重分布,而2'点位于新建隧道隅角下方,为围岩应力集中处,当间距较小时,由于未形成有效拱作用,因此传递至2'点的应力值较大;而当间距≥1 D时,由于形成了拱作用,因此此处应力值受新建隧道影响较小。

图12 2'点处应力值变化曲线图

3.3.4 拱脚(远离中夹岩侧)

由拱脚(3点)的应力值变化曲线(见图13)可知:间距为0.25 D~0.75 D时,结构应力值较之增大了6%~11%,而间距≥1 D时,结构应力值均小于初始应力值;说明新建隧道对此处结构受力影响较小。

图13 3点处应力值变化曲线图

3.3.5 拱脚(靠近中夹岩侧)

由拱脚(3'点)的应力值变化曲线(见图14)可知:间距为0.25 D~0.5 D、1.25 D~2 D时,结构应力值均小于初始应力值;而间距在0.75 D~1 D时,结构应力值较之增大了2.5%;说明新建隧道对此处结构受力影响几乎可以忽略。

图14 3'点处应力值变化曲线图

3.3.6 隅角(远离中夹岩侧)

由隅角(4点)的应力值变化曲线(见图15)可知:间距为0.25 D~0.5 D时,结构应力值较之增大了200%~324%;而间距为0.75 D~2 D时,结构应力值均小于初始应力值。经分析认为:新建隧道的开挖,将导致既有隧道出现“左边围岩厚、右边围岩薄”的偏压受力状态,当间距较小时,由于未形成拱作用,左侧(即远离中夹岩)围岩压力相对较大,因此位于应力集中点处的隅角结构应力值较大;而当间距大于0.75 D时,可认为形成了拱作用,由于围岩压力变化不大,因此隅角处的结构应力值与之前变化不大。

图15 4点处应力值变化曲线图

3.3.7 隅角(靠近中夹岩侧)

由隅角(4'点)的应力值变化曲线(见图16)可知:无论间距多少,结构应力值均有所减小,但与之前变化不大,说明新建隧道对此处结构受力影响较小。综合上节分析认为:当间距在0.25 D~0.5 D时,由于出现的“左重右轻”偏压受力状态,因此位于右侧的隅角受力相对较小;而当间距≥0.75 D时,由于拱作用的出现,右侧隅角的受力与之前变化不大。

3.3.8 仰拱

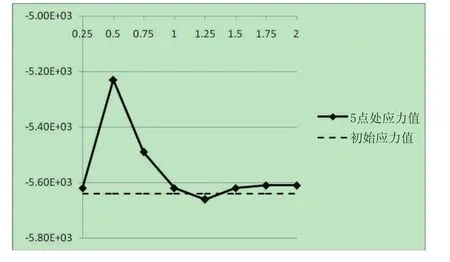

由仰拱(5点)的应力值变化曲线(见图17)可知:无论间距为多少,此处应力值与未新建隧道时均变化不大,说明新建隧道对此处结构受力影响较小。

图16 4'点处应力值变化曲线图

图17 5点处应力值变化曲线图

4 结论

通过对新建隧道的开挖对既有小净距隧道的位移、围岩应力及结构安全性的研究,得出以下结论:

(1)由以上分析结果可知:当新建隧道与既有隧道的间距在0.25 D~0.5 D时,由于间距较小,总体而言新建隧道对既有隧道的变形、中夹岩受力、结构各部位的受力状态影响较大;当间距在≥1 D时,由于能有效地形成拱作用,因此对新建隧道各方面的影响相对较小。

(2)当设计有条件时,尽可能保证新建隧道与既有隧道的间距大于1 D;当由于条件所限,无法保证间距时,需注意加强对既有隧道的拱顶、拱腰(靠近中夹岩侧)、隅角(远离中夹岩侧)部位的结构安全性进行复核,以确保以上薄弱点的结构安全。

(3)当间距小于1 D时,“品”字形隧道群中既有小净距隧道的中夹岩上方由于新建隧道的开挖将会增加中夹岩处的应力,如超过中夹岩的承载力,则会导致左、右隧道围岩各自形成的塌落拱成为一个大的塌落拱,从而增大围岩压力,威胁结构安全,因此对中夹岩的加固将是必要措施。

(4)为了减小新建隧道对既有隧道的不利影响,还应考虑采取以下措施:a.在新建隧道仰拱底部进行注浆加固;b.加强新建隧道仰拱部位的初期支护,并及时封闭仰拱;c.施工期间新建隧道尽可能采用非爆破开挖或者控制爆破。

(5)作为地下工程,监控量测是永恒的核心,因此加强对既有隧道的监控量测工作特别是右侧拱腰位置的位移变化,将是工程安全建设的有利保障。

U451

A

1009-7716(2015)11-0186-04

2015-06-25

钱文斐(1977-),男,江苏镇江人,硕士,高级工程师,注册岩土工程师,研究方面;隧道及地下工程、岩土工程。