贵州甘蔗真菌病害初步调查及褐斑病防治药剂筛选

2015-11-28龙友华刘洋洋吴小毛胡安龙李荣玉

龙友华, 刘洋洋, 吴小毛, 胡安龙, 张 承, 王 伟, 李荣玉

(贵州大学农学院, 贵阳 550025)

贵州甘蔗真菌病害初步调查及褐斑病防治药剂筛选

龙友华, 刘洋洋, 吴小毛, 胡安龙, 张 承, 王 伟, 李荣玉

(贵州大学农学院, 贵阳 550025)

为掌握贵州甘蔗真菌病害种类及发生情况,采用随机踏查、定点调查、症状诊断与病原菌形态特征观察等方法对贵州甘蔗产区7个县进行真菌病害调查;采用菌丝生长速率法,对甘蔗褐斑病进行了5种杀菌剂室内毒力测定和田间防效试验。结果表明,贵州甘蔗主要真菌病害有褐斑病、褐锈病、赤腐病、黄斑病、轮斑病、褐条病、煤烟病、黑穗病,其中褐斑病、轮斑病、褐条病发生较重,煤烟病发生严重;5种杀菌剂中,325 g/L苯甲·嘧菌酯悬浮剂对甘蔗褐斑病毒力最高,防效最好,EC50为0.002 5 mg/L,第3次药后10 d防效达86.46%。其他4种杀菌剂对褐斑病均有较好的防治效果,可应用于甘蔗生产防治褐斑病。

贵州; 甘蔗; 真菌病害; 褐斑病; 药剂筛选

贵州是农业部划定的全国7个南亚热作省区之一,甘蔗生产和蔗糖业是贵州低热河谷地区特色优势产业,随着种植面积不断扩大,甘蔗病害发生逐年加重。近年来,国内学者对甘蔗病害做了大量调查研究,韦金菊等[1]进行了广西甘蔗主要真菌病害调查,明确了广西蔗区主要真菌病害的发生情况和种类;熊国如等[2]等调查了海南甘蔗产区病害,初步明确了海南甘蔗病害种类,共发现真菌病害有19种,其中甘蔗黑穗病、赤腐病、黄斑病、轮斑病、梢腐病发生普遍;吴伟怀等[3]对甘蔗梢腐病病原菌进行鉴定及其室内毒力测定,试验表明多菌灵毒力最强,EC50为1.77~2.51 μg/mL;易代勇等[4]初步调查了贵州‘黔糖3号’果蔗病害,共发现真菌病害6种,其中以虎斑病、褐条病、黄斑病危害较重。

贵州蔗区作为全国蔗糖业的补充部分,病虫害严重影响甘蔗产量及品质,已成为威胁贵州甘蔗生产的主要因素。目前贵州甘蔗真菌病害系统调查及褐斑病防治药剂筛选未见报道,2011-2012年,笔者在贵州甘蔗产区开展了病害种类调查,进行5种杀菌剂对甘蔗褐斑病病菌室内毒力测定和田间药效试验,旨在明确贵州甘蔗主要真菌病害种类,筛选出防治甘蔗褐斑病高效、低毒的杀菌剂及其适宜使用浓度,以期为贵州甘蔗病害高效、安全防治提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 调查时间和地点

2011年5月-2012年10月,在贵州甘蔗主要种植区贞丰县鲁荣乡、白层镇、鲁贡镇、沙坪乡;望漠县昂武乡、纳夜镇、大观乡、桑朗镇,册亨县庆坪、丫他、巧马、八渡、岩架5个乡镇;关岭县八德乡、断桥乡、新铺乡;荔波县朝阳镇、捞村乡、瑶山乡、洞塘乡;晴隆县鸡场镇和普安县江西坡镇等7个县22乡镇开展病害发生种类及发生情况调查。

1.2 调查方法

采用普查与详查、定点与定时、病发特点特征与病原镜检相结合的方法进行调查。对调查的田块,采用5点取样法进行数据统计记录,每点调查10丛共50丛甘蔗植株地上部分的病害,同时采集典型病害症状制作标本,编号带回实验室进行鉴定。

1.3 病害种类鉴定

将采回实验室标本进行症状观察,选取症状典型的标本直接提取病原物制片,利用光学显微镜对病原菌形态特征进行观察、记录;对病征不明显或复合侵染的病害,采用常规组织分离培养鉴定方法,接种于PDA平板培养基上,在23~25 ℃条件下培养纯化,观察培养性状,进行种类鉴定。根据镜检结果,结合症状特征,并对照魏景超的《真菌鉴定手册》[5]、陆家云的《植物病原真菌学》[6]和张中义等的《植物病原真菌学》[7]以及其他有关甘蔗病害的描述以确定病害种类[8-10]。

1.4 褐斑病防治药剂筛选

1.4.1 室内毒力测定

1.4.1.1 供试菌株

甘蔗褐斑病菌(CercosporalongipesButler)采取组织分离法[11],在贞丰县鲁贡镇甘蔗生产试验基地采样分离获得,经分离纯化后保存于PDA斜面培养基中,低温(4 ℃)保存。

1.4.1.2 培养基

PDA培养基[11]:去皮马铃薯200 g、蔗糖20 g、琼脂20 g、水1 000 mL。

1.4.1.3 供试药剂

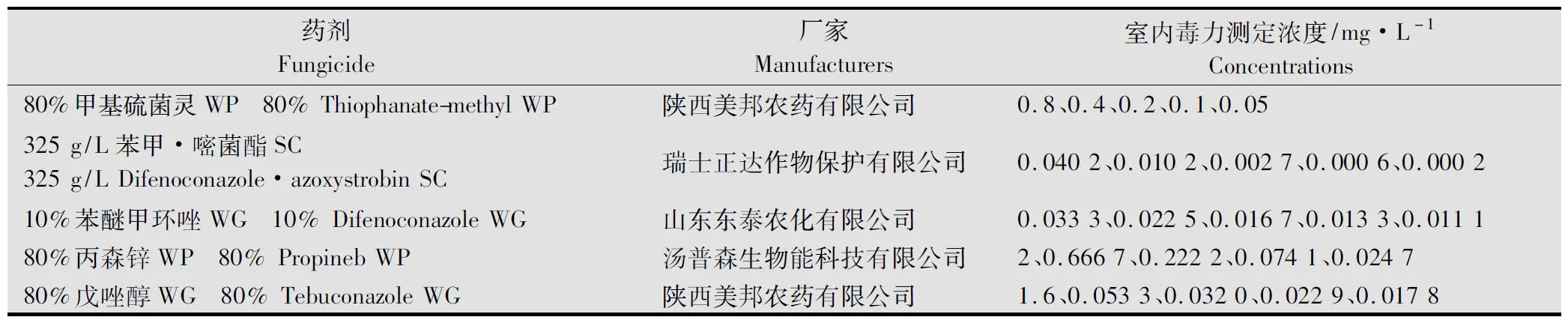

供试药剂及使用浓度见表1。

表1 供试药剂及使用浓度

1.4.1.4 含药PDA培养基配制

按表1配制不同药剂处理系列浓度的母液,以1∶9的比例与PDA培养基混合均匀即得到系列浓度梯度的含药培养基。每种药剂不同浓度处理重复3次,以添加灭菌水的培养基平板为空白对照。

1.4.1.5 测定方法

采用菌丝生长速率测定法[12]。在纯化后扩繁的甘蔗褐斑病菌菌落上用打孔器取直径5 mm菌饼,接种到含药培养基和空白对照培养基平板中央(每皿接种1个菌饼),分别于28 ℃恒温箱中培养。3 d后采用十字交叉法分别测量甘蔗褐斑病菌菌落直径,计算不同处理对菌丝生长的抑制率。

1.4.1.6 数据分析

利用Microsoft Excel 2007和DPS软件进行数据统计分析,以杀菌剂浓度的对数值为x,对应的菌丝生长抑制率的几率值为y进行线性回归,得出毒力回归方程、决定系数(R2)及药剂对靶标病菌的毒力EC50。

1.4.2 田间药效试验

1.4.2.1 试验地概况

试验于2012年7月在贵州省贞丰县鲁贡乡鲁贡村甘蔗种植基地进行,试验地位于东经105°25′~105°56′,北纬25°07′~25°44′,海拔450 m,年平均气温16.6 ℃,年降水量1 376.9 mm,属典型的喀斯特地貌,低山丘陵。供试甘蔗品种为‘黔糖3号’,连作时间长,甘蔗褐斑病发生严重。

1.4.2.2 试验设计

试验设80%甲基硫菌灵可湿性粉剂1 000倍液、325 g/L苯甲·嘧菌酯悬浮剂1 500倍液、10%苯醚甲环唑水分散粒剂1 500倍液、80%丙森锌可湿性粉剂800倍液、80%戊唑醇水分散粒剂10 000倍液,清水对照(CK)共6个处理。每小区面积30 m2,重复3次,采用随机区组排列。于7月14日甘蔗褐斑病零星发生时施第1次药,7月29日施第2次药,8月13日施第3次药,均匀施药于蔗株叶片正反面,以叶面雾滴开始下滴为准,试验期间不使用其他药剂。

1.4.2.3 调查统计方法

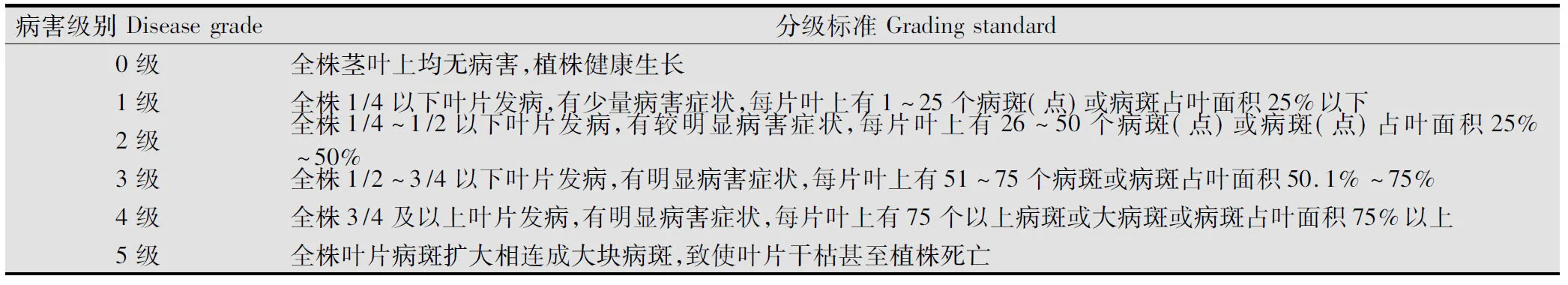

于8月23日第3次药后10 d调查并记录发病情况[13]。每小区随机5点取样,每点取2株,每株调查10片叶。褐斑病严重度参照文献[14]的标准分为0~5级(表2)。

表2 甘蔗褐斑病分级标准

病叶率(%)=病叶数/调查总数×100;病情指数=∑(各级病叶数×各级代表值)/(调查总叶片数×最高一级代表值)×100;防效(%)=(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数×100。

2 结果与分析

2.1 贵州甘蔗真菌病害种类及发生情况

通过调查鉴定,贵州甘蔗真菌病害常见的有8种(表3),即褐斑病、褐锈病、赤腐病、黄斑病、轮斑病、褐条病、煤烟病、黑穗病,其中褐斑病、轮斑病、褐条病发生较重,煤烟病发生严重。甘蔗褐斑病在贵州各蔗区均有发生,‘黔糖3号’和‘新台糖22号’2个品种发生普遍;轮斑病主要发生在贞丰、望漠、册亨蔗区,‘黔糖3号’和‘粤糖00-236’均有发病;褐条病在贞丰、望漠、册亨、荔波蔗区发生较重;黑穗病主要发生在贞丰鲁贡、荔波朝阳,主要危害‘新台糖22号’,有逐年加重的趋势,其余病害在贵州甘蔗产区都有发生。

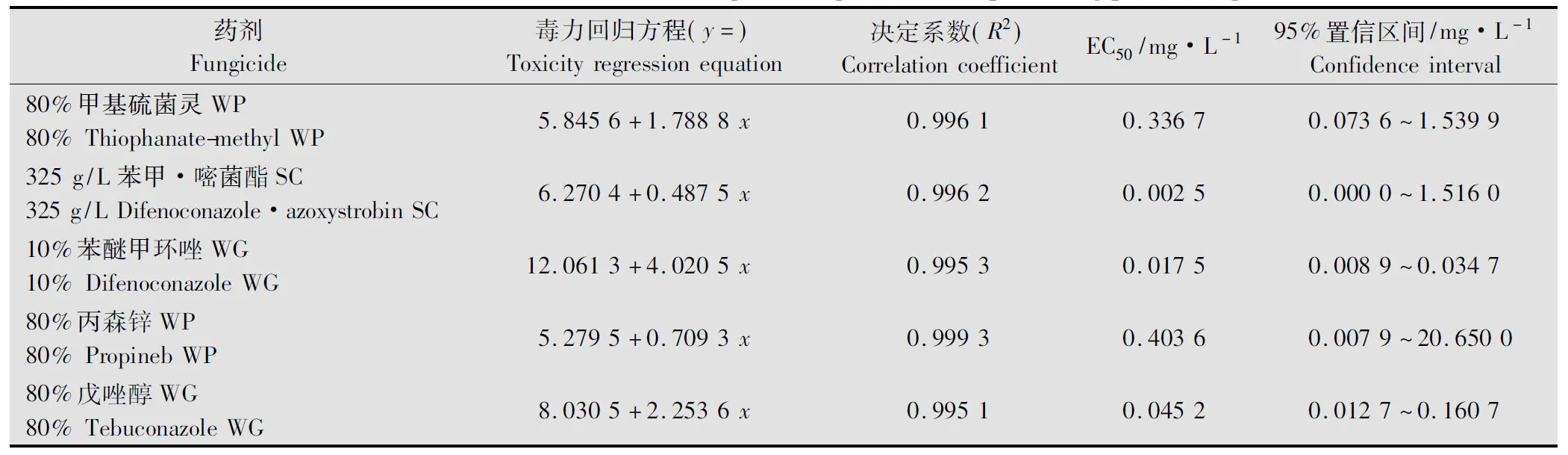

2.2 不同药剂对褐斑病菌的室内毒力

从表4可以看出,甘蔗褐斑病菌对5种杀菌剂均具有较高的敏感性,其中对325 g/L苯甲·嘧菌酯悬浮剂的敏感性最高,EC50为0.002 5 mg/L;其次是10%苯醚甲环唑水分散粒剂,EC50为0.017 5 mg/L;对80%丙森锌可湿性粉剂的敏感性最低,EC50为0.403 6 mg/L。

2.3 不同药剂对甘蔗褐斑病的防效

由表5可知,在甘蔗褐斑病发生期,325 g/L苯甲·嘧菌酯悬浮剂1 500倍液、80%甲基硫菌灵可湿性粉剂1 000倍液对甘蔗褐斑病防治效果显著,第3次药后10 d防效分别为86.46%、84.86%,且与其他处理差异均达极显著水平;10%苯醚甲环唑水分散粒剂1 500倍液、80%丙森锌可湿性粉剂800倍液防治效果次之,第3次药后10 d防效分别为81.80%和82.39%,但两者间差异不显著;80%戊唑醇水分散粒剂防效最低,第3次药后10 d防效为75.69%。

表3 贵州甘蔗主要真菌病害及发生情况

表4 5种杀菌剂对甘蔗褐斑病菌的毒力

表5 5种药剂防治甘蔗褐斑病的效果1)

1) 同列数据后标不同小写字母表示差异显著(P<0.05),不同大写字母表示差异极显著(P<0.01)。

The different small letters mean significant difference at 5% level, different capital letters indicate extremely significant difference at 1% level.

3 小结与讨论

调查结果表明,贵州甘蔗主要真菌病害有褐斑病、褐锈病、赤腐病、黄斑病、轮斑病、褐条病、煤烟病、黑穗病等8种,其中褐斑病、轮斑病、褐条病发生较重,煤烟病发生严重。贵州甘蔗单一品种连作现象严重,由于长期不合理施肥及大面积密植,造成病害逐年加重。甘蔗病害防治应加强综合防治技术应用,甘蔗生产中,科学应用农业、物理、生物防治措施,通过农业防治措施清除病残叶,减少病原物,加强肥水管理,增施P、K肥,促进甘蔗光合作用,提高蔗株抗病能力,在病害发生流行时辅以化学防治措施,从而达到有效防控甘蔗病害的目的。

室内毒力测定结果表明,5种杀菌剂对甘蔗褐斑病病菌菌丝生长均有不同程度的抑制作用,抑制率随浓度的增加而增加,且药剂间抑制率存在明显差异。其中,苯醚甲环唑和嘧菌酯复配具有增效作用,抑制作用最强,其次是10%苯醚甲环唑水分散粒剂。

田间药效试验结果表明,325 g/L苯甲·嘧菌酯悬浮剂对甘蔗褐斑病防治效果最好,防效达86.46%,与室内毒力测定结果一致;其他4种杀菌剂均有较好的防治效果,室内毒力测定10%苯醚甲环唑水分散粒剂毒力高于80%丙森锌可湿性粉剂,但田间试验前者防效低于后者,可能与农药施用技术有关。

化学药剂防治是有害生物综合治理的重要手段,在日益重视食品安全、环境保护与可持续发展的今天,化学防治措施应做到合理利用,必须选用合适的药剂及适宜使用浓度,选择最佳防治时期才能获得理想防治效果。从室内毒力测定和田间试验结果可以看出,325 g/L苯甲·嘧菌酯悬浮剂是防治甘蔗褐斑病的理想药剂,适宜施用浓度在1 500倍液左右。

[1] 韦金菊,邓展云,黄诚华,等.广西甘蔗主要真菌病害调查初报[J].南方农业学报,2012,43(9):1316-1319.

[2] 熊国如,李增平,赵婷婷,等.海南蔗区甘蔗病害种类及发生情况[J].热带作物学报,2010,31(9):1589-1595.

[3] 吴伟怀,李锐,郑服丛.甘蔗梢腐病原菌的鉴定及其室内毒力测定[J].甘蔗糖业,2006(2):10-14.

[4] 易代勇,雷朝云,李向勇,等.黔糖3号果蔗病害调查与病原菌鉴定初报[J].中国农学通报,2006,22(9):246-350.

[5] 魏景超.真菌鉴定手册[M].上海:上海科学技术出版社,1979:101-649.

[6] 陆家云.植物病原真菌学[M].北京:中国农业出版社,2001:130-533.

[7] 张中义,冷怀琼,张志铭,等.植物病原真菌学[M].成都:四川科学技术出版社,1984:48-94.

[8] 刘晓妹,刘文波,施焕焕.海南儋州甘蔗锈病病原菌的鉴定及其生物学特性的测定[J].中国糖料,2008(2):30-32.

[9] 吴怀文,郑肖兰,李锐,等.甘蔗黑穗病菌基础生物学特性[J].热带作物学报,2010,31(8):1388-1392.

[10]杨子林,周军,陈双云.甘蔗褐条病田间调查存在问题与改进办法[J].中国植保导刊,2010,30(11):36-38.

[11]许文耀.普通植物病理学实验指导[C].北京:科学出版社,2006:70,161.

[12]方中达.植病研究方法[M].北京:农业出版社,1998:122-125.

[13]农业部农药检定所生测室.农药田间药效试验准则(二)[M].北京:中国标准出版社,2000:283-289.

[14]易代勇,张亦诚,雷朝云,等.黔糖3号果蔗病害盛发原因分析及综合防控技术[J].作物杂志,2007(5):63-66.

(责任编辑:王 音)

Preliminary investigation of the fungal diseases on sugarcane in Guizhou and screening of fungicides againstCercosporalongipes

Long Youhua, Liu Yangyang, Wu Xiaomao, Hu Anlong, Zhang Cheng, Wang Wei, Li Rongyu

(College of Agriculture, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

In order to make clear the fungal pathogen species on sugarcane and their occurrence regularity, present situation of the fungal diseases on sugarcane was investigated by random survey, site investigation, symptomatic diagnosis and morphological observation in seven counties of Guizhou Province. Virulence of the five fungicides againstCercosporalongipesButler were also determined by mycelium growth rate method and field plot experiment. The results showed that the major pathogens in sugarcane-growing regions of Guizhou wereC.longipes,PucciniamelanocephalaH. Syd. & P. Syd.,ColletotrichumfalcatumWent,Mycovellosiellakoepkei(W.Krüger) Deighton,LeptosphaeriasacchariBreda de Haan,Cochliobolusstenospilus(Drechsler)Mat.W.Yamam,Capnodiumsp.,UstilagoscitamineaSyd. 325 g/L difenoconazole·azoxystrobin SC had the highest inhibition rates againstC.longipesamong the five fungicides, with EC50value of 0.002 5 mg/L, and field control efficacy was 86.46% on the 10th day after the third spraying. Other fungicides also had good control effect againstC.longipes, and could be applied in practice.

Guizhou; sugarcane; fungal disease;Cercosporalongipes; fungicides screening

2014-05-22

2014-07-15

贵州省科技厅农业攻关项目(黔科合NY字[2011]3024号)

S 435.661

A

10.3969/j.issn.0529-1542.2015.04.037

联系方式 E-mail:gzlyh126@126.com