建安五言诗比兴艺术考察

2015-11-26张国超

○张国超

建安五言诗比兴艺术考察

○张国超

建安五言诗,远绍《诗》《骚》,无论用语及精神皆然。而比兴艺术,尤其如此。刘勰虽谓汉代以后作者“日用乎比,月忘乎兴”,但对建安五言诗比兴运用作详细考察,可知亦不尽然。尤其建安五言诗比兴艺术较之《诗经》,在继承之外,亦有所发展变化。而且通过考察建安五言诗比兴运用,不仅可窥见作者创作之情形,也有助于把握比兴艺术之流传,并可藉以审视先儒对比兴之理解,从而发现比兴艺术之丰富内涵。

建安 五言诗 比兴

一、引言

建安以前诗歌及诗学,以《诗经》与《楚辞》为大宗。而比兴作为诗歌的一种表现方式及表达手法,亦以《诗经》及《楚辞》为渊薮。只是比兴艺术最初似专为《诗经》而发,如孔子谓:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨”,孔注曰:“兴,引譬连类。”[1]又如《周礼·春官·太师》:“教六诗,曰风、曰赋、曰比、曰兴、曰雅、曰颂。”《毛诗序》亦谓:“诗有六义焉。”所谓“六义”,一同“六诗”。郑玄于《周礼》“六诗”一一为注,对《毛序》“六义”则不再作笺,孔颖达以为:“各自为文,其实一也。”[2]王逸论屈赋云:“《离骚》之文,依《诗》取兴,引类譬谕,故善鸟香草以配忠贞,恶禽臭物以比谗佞,灵修美人以媲于君,宓妃佚女以譬贤臣,虬龙鸾凤以托君子,飘风云霓以为小人。”[3]《离骚》之用譬喻讽刺,显然可见,而王逸以为“依《诗》取兴”,也表明他所具有的比兴观念来自前儒《诗》说。而且,《楚辞》比兴艺术之与《诗经》有相承关系,亦为事实。[4]

至建安时代,诗人对《诗》《骚》比兴当已有明确认识,且在其诗歌创作中也当有自觉运用比兴之意识——至少是自觉借鉴这种创作手法,而不仅是借用或化用《诗》《骚》语句、语意。至于比兴艺术成为后世重要诗学传统,诗歌阐释仅是促成因素之一,诗歌本身实为更重要因素。下面以建安作者中二曹、六子之五言诗为对象[5],对其比兴运用情况进行考察,并验证我们的观点。

二、二曹、六子五言诗比兴运用考察

建安五言诗比兴用例(列表及说明)[6]

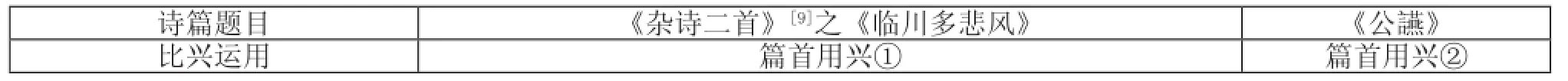

表1:王粲

说明:①刘履谓“赋而比”,不及“兴”,诸家亦但言“比”。今从之。

②刘履谓“赋而比”,然而其所谓“比”者,不免有所附会[7]。而诗中赋景,亦以兴怀。故不尽从之。

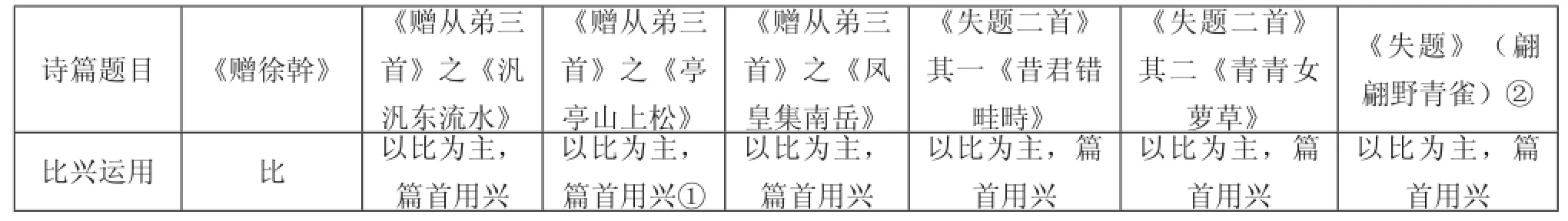

表2:陈琳

说明:①《饮马》为五、七杂言,然而其首二句“饮马长城窟,水寒伤马骨”,则是典型兴句,故及之。

②其“萧萧山谷风,黯黯天路阴”二句,虽在全篇倒数第二句,然而实兴起下文“惆怅”之怀,且与全篇情感基调相合,故亦视之为兴。此为篇中用兴之特例。

③“嘉木凋绿叶,芳草歼红荣”,兴起下文岁月流逝、功名未建之慨。

④《失题》四则共十六句,通韵。如视为一首,则“春天润九野,卉木涣油油”,正是典型兴句[8]。

表3:阮瑀

说明:①篇首二句“临川多悲风,秋日苦清凉。”随后二句:“客子易为戚,感此用哀伤。”以下皆写此“客子”忧愁不能寐之情形。此明显以写景兴起写情,故定之为兴。而不依郑玄笺“兴”必以“喻”之说法。

②起句“阳春和气动,贤主以崇仁。”随后二句“布惠绥人物,降爱常所亲。”首句以阳春动和气喻贤主之布惠,可视作“兴”。

表4:刘桢

说明:①《赠从弟三首》之用比显然,诸家无异议。如刘履《选诗补注》谓其一:“比也。”“此篇言石在水中,磷磷可见,以喻人之藏修于世,不容自隐。”谓其二:“比也。”“此以喻从弟遭时多艰,虽处困穷,而特立不挠,盖其本性然也。”王夫之《古诗评选》评其二:“条条自茂。比不可乱兴,当谂于此。”[10]刘履不及兴。王夫之所言不能确解,其意或是以为用比而无兴,或则以为虽兼用比兴而二者分明。而后一意盖近之。对于刘履所解,如参看《毛诗》传笺所解,其实正是兴义。如《周南·樛木》首二句“南有樛木,葛藟累之。”毛传:“兴也。”郑笺:“兴者,喻后妃能以意下逮众妾,使得其次序,则众妾上附事之,而礼义亦俱盛。”[11]郑玄每以“喻”解兴义,为其通例。若就《周礼·太师》郑玄注:“兴,见今之美,嫌于媚谀,取善事以喻劝之。”则更应定为兴句。因此我们乃将上述三诗之首二句皆视为“兴”。然而《诗三百》之通例是每在一章或全篇兴起之后,则不复用之。但刘桢《赠从弟》其二、其三既以“松”与“凤皇”兴起之后,通篇亦就此而赋之。因有此差异,故尔我们乃说明是“以比为主”。

②以上三首出于唐宋类书,当非完篇。其篇首是否即原篇篇首亦不可知,惟因其存句比兴手法与《赠从弟》三首大致同例,故及之。

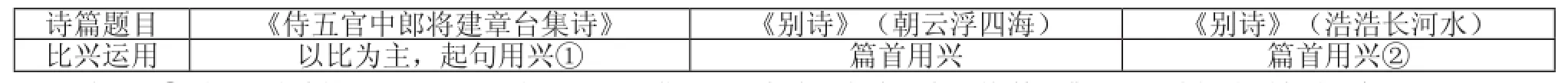

表5:徐幹

表6:应玚

说明:①刘履《选诗补注》谓:“比也。”“乃借旅雁以自喻,哀鸣云中,敛翼而徘徊,殆将投暄暖之地而栖止焉。”[12]然而考诸《小雅·鸿雁》,篇首二句“鸿雁于飞,肃肃其羽。”毛传曰:“兴也。”[13]据郑笺所解毛传标兴体例,知其次章“鸿雁于飞,集于中泽”,末章“鸿雁于飞,哀鸣嗷嗷”亦皆是兴。故应诗首二句“朝雁鸣云中,音响一何哀”[14],自可视之为“兴”。况且《鸿雁》首章兴句之后云:“之子于征,劬劳于野。”应诗篇首三、四句云:“问子游何乡,戢翼正徘徊。”两者之章法何其相似乃尔!

②《别诗》二篇皆出于《艺文类聚》卷二九,虽未必完篇,然而兴句典型,下文依之叙怀,同于建安五言诗完篇兴例,如上及徐幹《情诗》《室思》数章、应玚《侍五官》等篇。故应氏此二诗现存者即便非完篇,亦当是原篇篇首以下数句。

表7:曹丕

说明:①此诗仅存六句:“与君媾新欢,托配于二仪。充列于紫微,升降焉可知。梧桐攀凤翼,云雨散洪池。”若这几句原本属于一篇,则后二句显然用譬,即以梧桐攀得凤翼,云雨散于洪池喻男女欢配相得。就此意而言,末二句如移置篇首,则为典型之“兴”。此篇既出自《类聚》,则大抵非完篇。然而仍有可作分析者:(1)假如末二句非原篇之结语,此二句亦不可视为篇中“兴”例。因为篇中兴句,就句意言,也仍然是引起下句。此二句既以喻首二句,故不能视为篇中之兴。(2)假如末二句为原篇之结语,则此种写法颇有含蓄不尽之致。(3)假如原篇亦仅此六句,则末二句或者本在篇首,而其次序为后世所乱。或者本在篇尾,其艺术效果如(2)所述,较前一种可能之文本更佳。建安五言诗现存文本究竟在多大程度上保存了原貌,这一点今已难以考知,然而仍可从文学创作之角度作一审视。

②四解词云:“飞鸟翻翔舞,悲鸣集北林。乐极哀情来,寥亮摧肝心。”案《诗·秦风·晨风》篇首云:“鴥彼晨风,郁彼北林。”毛传曰:“兴也。”[15]其后二句云:“未见君子,忧心钦钦。”皆以晨风飞入北林,兴起下文忧情。

③其诗云:“漫漫秋夜长,烈烈北风凉。展转不能寐,披衣起彷徨。彷徨忽已久,白露沾我裳。俯视清水波,仰看明月光。天汉回西流,三五正纵横。草虫鸣何悲,孤雁独南翔。郁郁多悲思,绵绵思故乡。愿飞安得翼,欲济河无梁。向风长叹息,断绝我中肠。”建安五言诗仍保留或残存有《诗经》用兴之痕迹,表现之一为五言诗一篇之中或有多处以写景而领起写情之情形,如曹丕此篇即然。除篇首二句外,下文“草虫鸣何悲”二句更明确引起思乡之情——乃此篇之主题,可视为典型兴句。只不过联系全篇,亦可将其归入“俯视清水波”诸句铺叙景物之列。

④其诗云:“遥遥山上亭,皎皎云间星。远望使心怀,游子恋所生。驱车出北门,遥望河阳城。”亭在山上,星出云间,以喻人之生于父母或长于故乡,故诗人接以二句“远望”二句,是为典型兴句。逯钦立谓:“古辞《长歌行》与此同,后有六句曰:凯风吹我棘,夭夭枝叶倾。黄鸟飞相追,咬咬弄音声。竚立望西河,泣下沾罗缨。”[16]以为当补入此篇,作者是曹丕。笔者案,以上十二句且不论属古辞《长歌行》抑或曹丕诗,仅就“凯风吹我棘”以下四句来看,乃是用《诗·邶风·凯风》意,其诗云:“凯风自南,吹彼棘心”“睆睆黄鸟,载好其音。”[17]又王先谦引古辞《长歌行》“远望使心怀”以下八句,以为汉人解《晨风》为颂母仪之一证[18]。又引齐说云:“《凯风》无母,何恃何怙?幼孤弱子,为人所苦。”并引证谓鲁、韩二家当同之,又广征古人所用此诗之例,以明齐说在汉代为通行,至于六朝犹用此义[19]。如此,则可知古辞《长歌行》乃思念亡母之作。而曹丕之母卞太后卒于魏明帝时,若此诗为曹丕所作,则事迹不符。姑录之以存疑。

⑤其诗云:“翩翩床前帐,张以蔽光辉。昔将尔同去,今将尔同归。缄藏箧笥里,当复何时披。谁言去妇薄,去妇情更重。千里不唾井,况乃昔所奉。远望未为遥,踟蹰不得并。”此诗前六句,皆叙妇人之于“床前帐”事,然不言妇人。至“谁言去妇薄”二句,乃点出主人其事其情,所谓“去妇情更重”是也。戏仿毛传、郑笺以解之云:“兴也。‘床前帐’以喻妇人,此帐始则用以遮蔽光辉,犹妇人服事于夫家也;终则藏于箧笥之中,犹妇人被弃而归家也。”

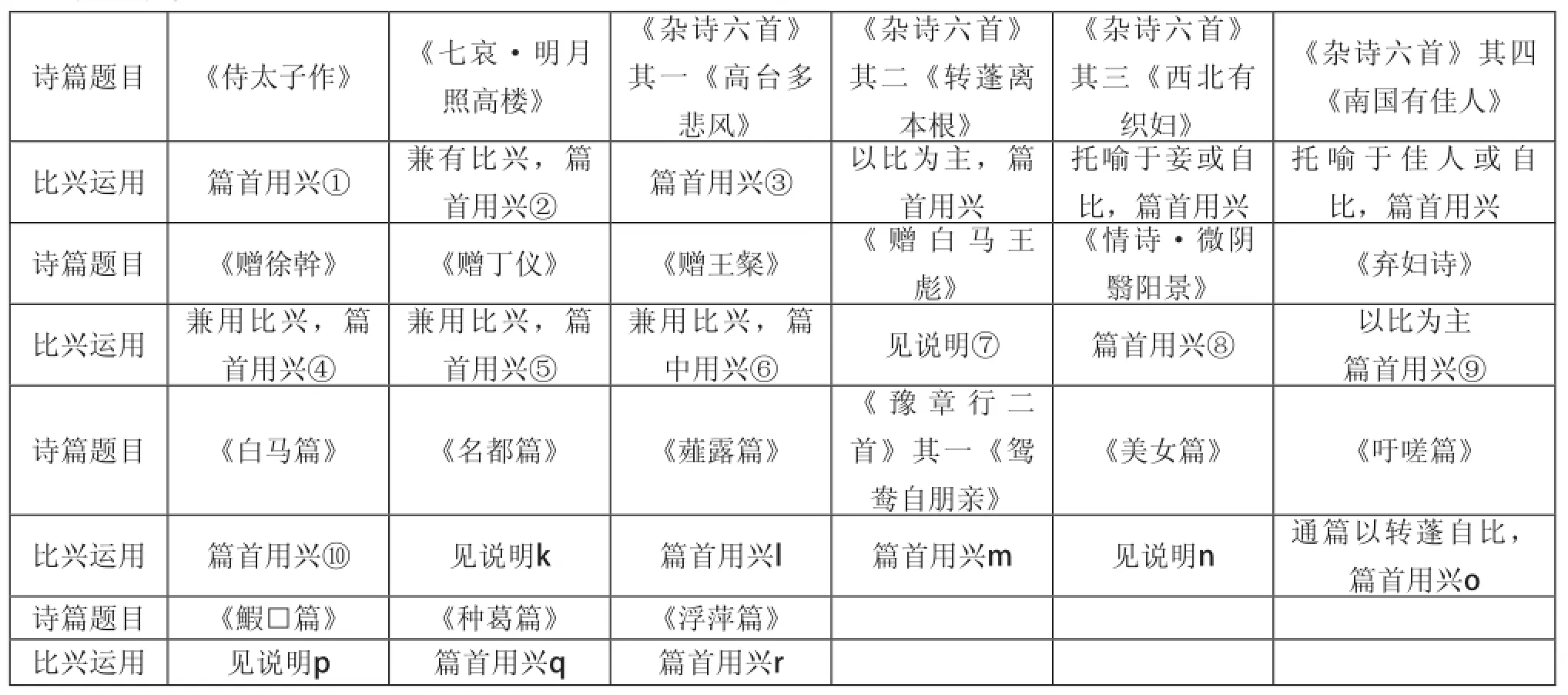

表8:曹植

说明:①开篇云“白日曜青春,时雨静飞尘。”黄节谓:“青春者,谓雨后日出,可爱如春,亦以喻太子也。”[20]朱嘉征曰:“志讽也。此与《郑风·叔于田》《齐风》‘猗嗟昌兮’同一隐刺。”[21]黄氏之说,归之于美;朱氏所论,以美为刺。二家之说皆通,然观其起兴,美义盖近之。

②篇首云:“明月照高楼,流光正徘徊。”为单纯之兴,但以领起下文所写之情。篇中“君若清路尘,妾若浊水泥。”用比。若此类所比之主体及客体皆出现者,可称明比。至于全篇以“妾”为叙述主体,亦是自比。笔者案:此诗《乐府诗集》亦分本辞及奏曲二篇[22],然而起兴二句同,篇中用比二句亦仅“君若高山柏”为异。故其用比兴同,唯奏曲四解前二句“北风行萧萧,烈烈入吾耳”较本辞为多出,可视作一解(章)中之兴。

③篇中“孤雁飞南游,过庭长哀吟”亦可视为兴句。此非出于臆测,盖篇首之兴,领起以下四句,然而作者意有未尽,故复起一兴,以申余意。如就全篇而言,则“孤雁”以下诸句,其意较前半篇更加深化。附诗于后,读者鉴焉:“高台多悲风,朝日照北林。之子在万里,江湖迥且深。方舟安可极,离思故难任。孤雁飞南游,过庭长哀吟。翘思慕远人,愿欲托遗音。形影忽不见,翩翩伤我心。”[23]又据李善注此诗首二句云:“《新语》曰:‘高台喻京师,悲风言令教。’朝日喻君之明照。北林言狭,比喻小人。”又解后句云:“江湖喻小人隔蔽。”[24]一如《毛诗》传、笺之释比兴。然而此或亦作者本意,因诗存美刺早在《诗经》已多有之。且考诸建安诗篇,亦确以曹植所作为最多寓意。

④篇首“惊风飘白日,忽然归西山”,兴也。随后二句“圆景光未满,众星粲以繁”亦可与上二句同视作兴。篇中“春鸠鸣飞栋,流猋激棂轩”既承以上二句,亦兴起下文。此篇兴例略同《杂诗·高台多悲风》。“宝弃怨何人,和氏有其愆”比以喻意,亦微存规讽。“良田无晚岁,膏泽多丰年”亦比也,良田、膏泽云云皆比徐幹,美之也,亦可视作领起下文之兴句。附此诗于后:“惊风飘白日,忽然归西山。圆景光未满,众星灿以繁。志士营世业,小人亦不闲。聊且夜行游,游彼双阙间。文昌郁云兴,迎风高中天。春鸠鸣飞栋,流猋激棂轩。顾念蓬室士,贫贱诚足怜。薇藿弗充虚,皮褐犹不全。慷慨有悲心,兴文自成篇。宝弃怨何人,和氏有其愆。弹冠俟知己,知己谁不然。良田无晚岁,膏泽多丰年。亮怀璠玙美,积久德愈宣。亲交义在敦,申章复何言。”[25]

⑤其诗云:“初秋凉气发,庭树微销落。凝霜依玉除,清风飘飞阁。朝云不归山,霖雨成川泽。黍稷委畴陇,农夫安所获。在贵多忘贱,为恩谁能博。狐白足御冬,焉念无衣客。思慕延陵子,宝剑非所惜。子其宁尔心,亲交义不薄。”[26]首六句,从时节景状写入。其实写“初秋”只为引出“霖雨”,写“霖雨”又为引出下文议论,所谓“黍稷委畴陇”二句是也。自此以下,即作者心意之表达,然大抵以比托喻。“黍稷”二句即借霖雨成灾致农夫无获,以喻时运艰难,人力亦不足为;“狐白”二句即说“在贵多忘贱”之意;“思慕”二句,亦借季札事以明己之于友必将不薄。

⑥其诗云:“端坐苦愁思,揽衣起西游。树木发春华,清池激长流。中有孤鸳鸯,哀鸣求匹俦。我愿执此鸟,惜哉无轻舟。欲归忘故道,顾望但怀愁。悲风鸣我侧,羲和逝不留。重阴润万物,何惧泽不周。谁令君多念,自使怀百忧。“树木”二句(“鸳鸯”二句亦可并入)为兴,以“鸳鸯”喻王粲。“重阴”二句以喻主上(即曹操)之施惠。

⑦其诗三章有云:“鸱鸮鸣衡轭,豺狼当路衢。苍蝇间白黑,馋巧令亲疏。”是用比以斥谗佞。其“太谷”一章首二句、“踟蹰”一章篇中数句皆有似兴者,然既非典型,亦非特例,故不及之。

⑧篇首四句用兴,而以后二句为典型。盖以游鱼、飞鸟之自由反喻客行士之不得归。诗云:“微阴翳阳景,清风飘我衣。游鱼潜绿水,翔鸟薄天飞。眇眇客行士,遥役不得归。始出严霜结,今来白露晞。游子叹黍离,处者歌式微。慷慨对嘉宾,凄怆内伤悲。”[27]

⑨诗以石榴之“丹华实不成”以喻妇人无子。考察全篇,其前半篇诗人既兴起之后,复铺叙以言之,而皆用比义,盖即刘勰所谓“比体云构”(《文心雕龙·比兴》)者也。此为五言篇幅增广,铺叙稍繁,故其兴句不能如《诗经》之大抵在各章首二句,而多有四句以上者,且不尽在篇首,亦不尽独篇首有之,此亦诗文趋繁之必然结果。是为建安五言诗比兴之新特征。

⑩“白马饰金羁,连翩西北驰”但领起全篇,未见喻意。然而细求之,则“白马”“西北”皆有其象征传统。如《诗·小雅·白驹》再三咏“皎皎白驹”,即以白驹象征殷人。又古人吊丧,以驾素车白马为礼,由此知白马乃古人所尚;古人云:“人生于天地之间,如白驹之过隙。”[28]由此知白马乃迅疾之象征。且白马难得,得骑白马者必是将帅一流。故作者此诗用“白马”为言,自有其深层内涵。至于“西北”,则自古即边事所起之方,故作者每以其指代边疆,或指夷狄之所在,此例在后代诗词中屡见不鲜。

k篇首“名都多妖女,京洛出少年”可视为兴,但引起全篇而已。然据朱嘉征、陈祚明及吴淇所评,则此诗仍有寓意[29]。

l篇首“天地无穷极,阴阳转相因”以抽象事理为兴,引出人生“忽若风吹尘”之感叹,接着引出“输力于明君”之志愿。然而“怀此王佐才,慷慨独不群”云云,则言己之才不得用,故上文输力明君之意至此结束。“鳞介”二句用比,随后“虫兽”二句复解所喻之意,喻己将效法孔子而以著述垂于后世,亦以回应前文人生短暂及功业不建之感慨。附其诗于后:“天地无穷极,阴阳转相因。人居一世间,忽若风吹尘。愿得展功勤,输力于明君。怀此王佐才,慷慨独不群。鳞介尊神龙,走兽宗麒麟。虫兽犹知德,何况于士人?孔氏删诗书,王业灿已分。骋我径寸翰,流藻垂华芬。”[30]

m“鸳鸯”二句譬喻,“他人”二句解之。“周公”以下四句复引史事以申之。其诗云:鸳鸯自朋亲,不若比翼连。他人虽同盟,骨肉天性然。周公穆康叔,管蔡则流言。子臧让千乘,季札慕其贤。”[31]

n篇首四句云:“美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩”,可视为兴。以下铺叙美女之美,结章二句“盛年处房室,中夜起长叹”,乃点出寓意,所谓“卒章见志”是也。

o篇首以“吁嗟此转蓬,居世何独然”兴起,以下皆就转蓬之飘摇流转情状铺叙之。

p此篇言己之壮志,开篇云:“鰕□游潢潦,不知江海流。燕雀戏藩柴,安识鸿鹄游。”即喻此意,亦典型之兴。

q篇首云:“种葛南山下,葛藟自成阴。”案《诗·周南·樛木》篇首云:“南有樛木,葛藟累之。”毛传云:“兴也。”笺曰:“兴者,喻后妃能以意下逮众妾,则众妾上附事之,而礼义亦俱盛。”[32]传笺所解诗之喻意,虽不必然,但从下文“乐只君子,福履绥之”及其后二章之叠咏来看,葛藟之累/荒/萦樛木,正象福履之绥/将/成君子。唯曹植此诗兴句与下文结婚事似不相关联,即:“种葛南山下,葛藟自成阴。与君初婚时,结发恩意深。”或许作者创作时其意本有相关,今则不可解?

r开篇四句云:“浮萍寄清水,随风东西流。结发辞严亲,来为君子仇。”起兴略与上篇同,唯其物象与下文关联较明显。诗中又有:“茱萸自有芳,不若桂与兰。新人虽可爱,不若故人欢。”又“行云有反期,君恩倘中还。”皆前句用比,后句解之。前已见此例,只不过比句在后,以喻前意。但总而观之,以上又皆属于诗人借婚姻之事以喻意,故皆是比体。此亦建安五言诗用比之特点。

以上所论曹植用比兴诗篇,不尽建安之作,因欲见其比兴全貌,故及之。除此之外,曹植五言乐府亦有数篇用比兴者,因无特例,故且略诸。

三、总论

刘勰谓自汉代以后之诗篇,“日用乎比,月忘乎兴。”[33]黄侃曾从文学创作特点演变方面给予解释[34],可称精切。然而刘勰所理解之比兴,实与毛传、郑笺有异。根据我们对传、笺标“兴”释“兴”之考察,发现凡“兴”之类,皆有“比”义[35]。而通过对建安五言诗的考察,我们发现其运用比兴,实与《诗》《骚》一脉相承,而在具体篇章之运用又有所不同。除上文已见者外,复申述如下。

建安五言诗用兴之情形,大要可分二类:一类以写景引起所写之情,此谓之单纯之兴;一类以写景或虚写之事物引起作者志意或所寓之理,此谓之兴兼比义。此在《毛诗》已然。而考察《诗经》兴句之写景者,亦大致有二:一为即目之景,一为概念之景。然二者有时不易分别,因为文学创作不尽写实,即写实者亦不免带有作者主观意念。尤其当作者写景(或写物、写事)的目的是为了抒情、言志及说理等概念化表达时,其写实性已然或多或少地消解。就我们对建安五言诗的用兴考察来看,无论篇首之起兴,抑或篇中之写景,也往往是即目之景与概念之景融为一体。如曹植《赠徐幹》一篇,开篇四句固是写即目之景,然而其后“志士营世业,小人亦不闲”二句之议论,则将以上写景之句概念化。

上述诗篇兴句情况,以在篇首为较常见,一如《毛诗》之例。然亦有兴句在篇中者,此又分诗与乐府而论。诗之篇中用兴,虽不多见,但也并非特例。乐府篇中用兴,则通常是在其中一解之首句。乐府分解,不知始于魏晋抑或汉代,然而其每一解乃相当于乐曲中一章,有一定独立性。故乐府篇中一解之首用兴者,大致与《诗经》篇中各章同例。而关于篇首用兴之情况,据今传《毛诗正义》本,传作者有于二句之后标“兴也”者,有三句之后标之者,亦有一句之后标之者。大抵依据兴句意思之起始而定,而以二句之例为最多。以上所考察建安五言诗篇首用比兴之情况,其句数亦不一,然亦以用二句起兴者为多。

建安五言诗篇中之比,约分二类,一则但取譬喻,一则用比以言志抒情。前一类较为显明,故上列诸篇中如仅有此类之比者则不注明,如王粲《咏史诗》不见用兴,比亦仅有“涕下如绠縻”一句。若篇中之比属于后一类,则予以注明。后一类往往与兴句联用,或者义兼比兴,如孔融《临终诗》:“涓涓江汉流,天窗通冥室。”谓江汉本是浩浩荡荡的大水,现在却成为涓涓细流;屋子有天窗应该很明亮,现在却仍然很昏暗。以此比喻现实的黑暗[36]。

如前所及,建安乃至后来五言诗运用比兴,并非一依《诗经》。盖《诗经》皆分章,各章之间于语句或句式多有复沓,此种现象主要乃由于其初为乐歌使然,其中又主要是《国风》与《小雅》如此。《国风》《小雅》之喜用“兴”句,其原因之一即以其便于重章叠句之构建。观《国风》《小雅》各诗篇幅大都颇简短,甚至一章仅四句,其“兴句”之意所涵盖范围,亦限于一章。至下一章,则或仍用首章之兴句,或句式相同而用语小异,亦有全不雷同者,而各是一章之兴。后世文人五言之作,既不入歌谣,则重章叠句之便于歌唱、记忆等等优点亦不复被吸收。且六朝五言诗篇章虽无定制,然亦罕有少于八句者,且大多在十数句左右。以此等篇幅,而欲以篇首兴句领起全篇,其困难自不待言。[37]故其诗篇兴句不仅位于开篇,篇中亦多有之,凡此可视作《诗经》或乐府分“章”分“解”的隐藏化。

总而言之,明确标“兴”虽始自《毛诗》,然而比兴作为构思及表达手法自是《诗经》事实。此种表达及表现之手法,乃诗歌艺术之公器,后来诗人皆可得而用之,固不必为先儒美刺之说所拘囿。我们考察建安五言诗比兴艺术,每每参考《毛诗》,虽主要将之作为确定比兴之依据,然亦试图从文学层面考明诗歌表现之艺术,以见古人解释比兴之狭隘。故建安诗人虽不必有如郑笺所谓“兴者喻”云云之明确意识,然而其创作仍然不妨“依《诗》以取兴”、比兴以美刺以及委婉而讽、含蓄有托,因为在他们之前的《诗经》与《楚辞》以及汉代乐府早已将这种文学表达艺术发展成熟,因而为之奠定了坚实基础。更为重要者,诗歌之用比兴,于托喻讽谏之外,亦借之以言一己之志、以写一己之情,而后者或为更普遍也更接近创作本原之缘故。《易传》曰:“圣人立象以尽意。”[38]景物亦为象,诗人写景,本来即欲借之以写情达意,然而客观上却更增加了诗歌的艺术魅力。所谓“婉转附物,怊怅切情”[39],虽是专评《古诗十九首》等,然而亦可以此窥见比兴艺术之特点及其艺术魅力之所以然——而此一问题仍有待继续探索。

注释:

[1][魏]何晏注,[宋]邢昺疏:《论语注疏》,北京大学出版社,1999年版,第237页。

[2]郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》,李学勤编:《十三经注疏》,北京大学出版社,1999年版,第11页。

[3]王逸:《楚辞序》,[宋]洪兴祖著:《楚辞补注》,中华书局,1983年版,第2-3页。

[4]屈赋如《离骚》等,比类实繁,然而兴意亦每在其中。此牵涉比兴二者内涵及关系等问题,且屈赋之比兴较《诗经》亦有流变,头绪纷杂,须另撰文讨论。此文所取为参照者,以《诗经》为主。

[5]因曹操五言诗仅数首,孔融之五言亦仅三首,且有二首作者存疑。至于其他作者之五言尚有数篇,以其比兴体例皆可于以下所论见焉,故皆略诸。

[6]诸人诗篇主要参考逯钦立《先秦汉魏晋南北朝诗》,所引前人评注主要参考黄节《三曹诗注》及郁贤皓、张采民《建安七子诗笺注》,为免繁琐,不一一注明。

[7]郁贤皓,张采民:《建安七子诗笺注》,巴蜀书社,1990年版,第131页。

[8]逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,1983年版,第368页。

[9]《艺文类聚》卷二七,据逯《诗》所注,标其出自类书,以见其非完篇。下同。

[10]郁贤皓,张采民:《建安七子诗笺注》,巴蜀书社,1990年版,第219-220页。

[11]郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》,李学勤编:《十三经注疏》,北京大学出版社,1999年版,第41页。

[12]郁贤皓,张采民:《建安七子诗笺注》,巴蜀书社,1990年版,第250页。

[13]郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》,李学勤编:《十三经注疏》,北京大学出版社,1999年版,第661页。

[14]郁贤皓,张采民:《建安七子诗笺注》,巴蜀书社,1990年版,第247页。

[15]郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》,李学勤编:《十三经注疏》,北京大学出版社,1999年版,第429页。

[16]逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,1983年版,第402页。

[17]郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》,李学勤编:《十三经注疏》,北京大学出版社,1999年版,第133页。

[18][19]王先谦:《诗三家义集疏》,中华书局,1987年版,第154-155页。

[20][21]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2008年版,第9页。[22]逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,1983年版,第458-459页。

[23]逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,1983年版,第456页。

[24]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2008年版,第21页。

[25]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2008年版,第49页。

[26]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2008年版,第52页。

[27]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2008年版,第90页。

[28]案:《史记·留侯世家》有此语,《庄子》中亦有相似语。

[29]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2 0 0 8年版,第111-112页。

[30]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2008年版,第112页。

[31]黄节:《曹子建诗注》,中华书局,2008年版,第115页。

[32]郑玄笺,孔颖达疏:《毛诗正义》,李学勤编:《十三经注疏》,北京大学出版社,1999年版,第41页。

[33]范文澜:《文心雕龙注》,人民文学出版社,1958年版,第602页。

[34]范文澜:《文心雕龙注》,人民文学出版社,1958年版,第603-604页。

[35]案:我们对此另有专文讨论,此文不详述。

[36]郁贤皓,张采民:《建安七子诗笺注》,巴蜀书社,1990年版,第15页。

[37]论者或引王夫之所言“一诗止于一时一事”,以目《古诗十九首》乃至六朝五言诗。此虽大抵不错,然而此类五言诗之用篇首起兴以领起全篇者,大抵皆以比义为主。如前所及刘桢《赠从弟三首》,又如曹丕《杂诗二首》其二《西北有浮云》亦然,即通篇皆以某一事物为叙述主体,类似后世之拟人手法。

[38]王弼注,孔颖达疏:《周易正义》,北京大学出版社,1999年版,第291页。

[39]范文澜:《文心雕龙注》,人民文学出版社,1958年版,第66页。

(张国超 江苏南通 南通大学 226019)