我国针灸实验研究论文的主题分析

2015-11-25黄满婷李海燕贾李蓉杨坤杰刘静刘扬

黄满婷,李海燕*,贾李蓉,杨坤杰,刘静,刘扬

中国中医科学院中医药信息研究所,北京 100700

我国针灸实验研究论文的主题分析

黄满婷,李海燕*,贾李蓉,杨坤杰,刘静,刘扬

中国中医科学院中医药信息研究所,北京 100700

目的 通过对1978年以来我国针灸实验研究论文主题词的分析,了解针灸实验的主题内容特征。方法 检索《中国生物医学文献数据库》(CBM)中1978年1月至2014年9月我国有关针灸实验研究的文献,进行主题词词频排序,合并副主题词后截取高频主题词,并与《医学主题词表》(MeSH)和《中国中医药学主题词表》(TCMeSH)进行匹配映射,参照主题词树状结构号对论文主题进行分析。结果 共检出相关文献7857篇,出现频次超过100次的主题词为73个。参照主题词树状结构号将主题词抽象出8类。针灸实验以电针为主要针刺方法,实验动物以大鼠为主,涉及最多的穴位为足三里,疾病主要为中枢神经系统疾病,出现频次最高的分子物质是核酸类物质mRNA信使。结论 针灸实验研究的关注点主要集中于针刺对神经系统疾病的作用机制研究,且研究深度已达到分子遗传学水平。

针灸实验;电针;脑缺血;主题词;现状分析

针灸实验研究是实验针灸学的具体表现形式,通过现代科学技术与实验方法研究针灸基本理论、针灸技术、针灸作用原理及针灸作用规律,用以指导临床实践,是传统针灸学与现代科学相结合的主要实现方式[1]。随着现代科学技术的不断进步与发展,针灸实验研究也随之深入,从而产生了大量的针灸实验研究的文献数据。本文利用主题词统计和词频分析方法,针对这些数据进行分类分析,以期了解国内针灸实验研究的主题内容特征,为相关领域研究者提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源

本文所用数据来源于《中国生物医学文献数据库》(CBM)。CBM由中国医学科学院医学信息研究所开发研制,收录1978年以来1800多种中国生物医学期刊以及汇编、会议论文的文献题录共600余万篇,年增文献量50余万篇,双周更新。全部题录均进行主题标引和分类标引等规范化加工处理,可供本研究进行主题词分析。该数据库收录的数据时间范围为1978年1月至今。

1.2 纳入标准

纳入有关针灸动物实验研究的文献,所选文献均有主题词标注。

1.3 排除标准

①综述性文献;②与针灸研究有关的临床文献,即针灸用于人的群体或个案临床治疗的文献。

1.4 检索策略

采用检索式为:针刺OR针灸OR电针(特征词:动物),对1978年1月—2014年9月CBM数据库中有关针灸实验研究的文献进行检索。

1.5 数据规范

文献的主题词与《医学主题词表》(MeSH)和《中国中医药学主题词表》(TCMeSH)进行匹配映射规范,并参照主题词树状结构号对论文主题进行分类规范。

1.6 数据处理

以Access2010和Excel2010为数据处理和统计分析工具,对全部文献的主题词进行频次统计,并从高到低排序,截取高频主题词进行分类统计。

2 结果

2.1 文献检索结果

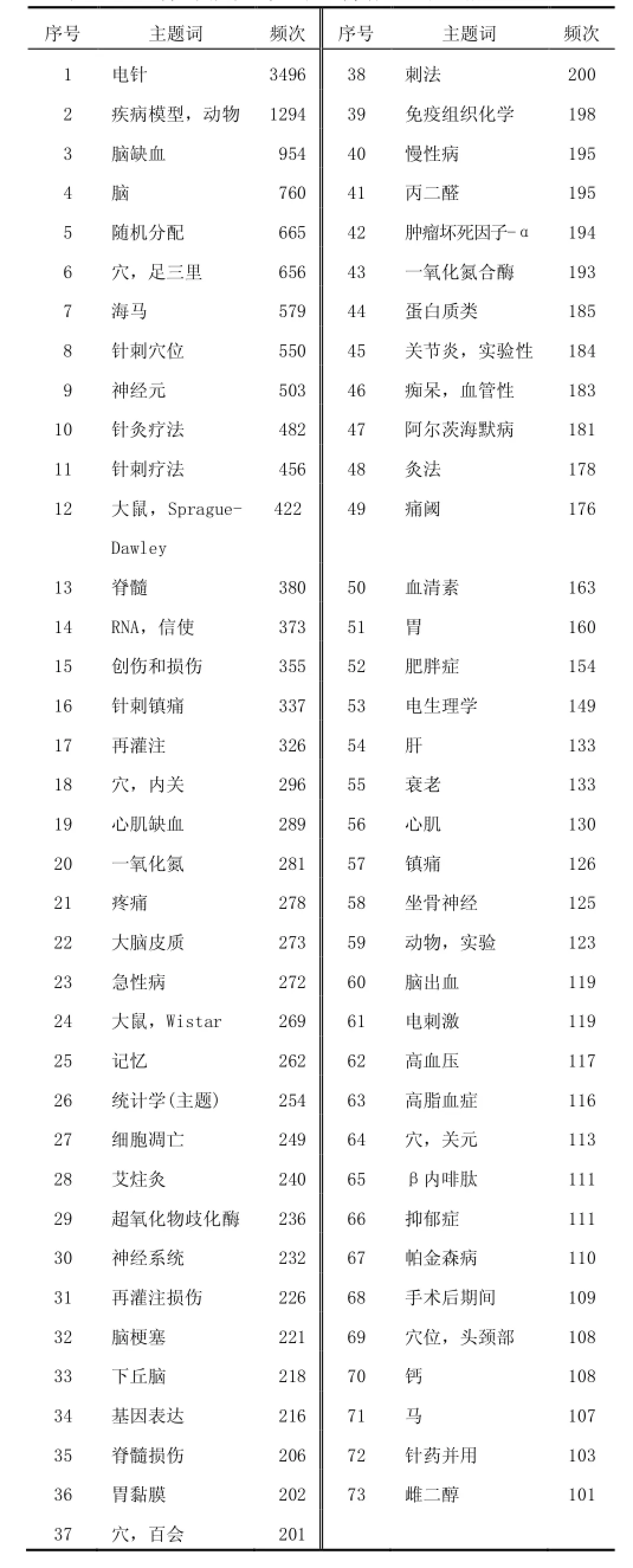

从 CBM数据库中检出与针灸实验研究相关的文献7857篇,对全部文献的主题词进行词频统计并从高到低排序,截取词频超过100的主题词73个(见表 1),这些高频词的累计频次占全部主题词频次百分比达到43.44%。

2.2 高频主题词分类结果

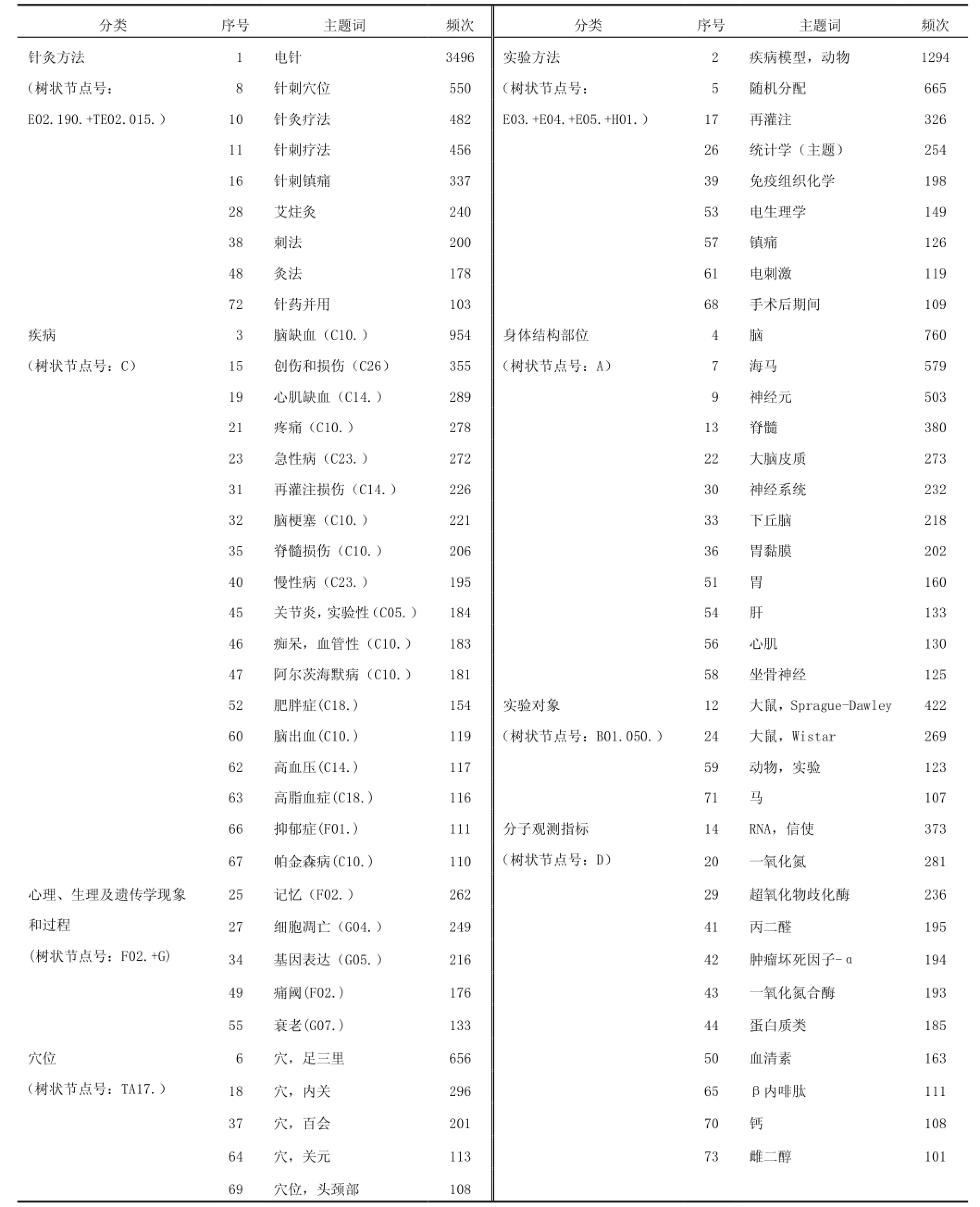

将出现频次较高的主题词与MeSH和TCMeSH进行匹配映射,根据树状结构号进行抽象分类统计并降序排列,共形成8个类别(见表2):⑴针灸方法;⑵实验方法;⑶疾病;⑷心理、生理及遗传学现象和过程;⑸身体结构部位;⑹穴位;⑺实验对象;⑻分子观测指标。

将高频主题词降序排列后,得出8个类别出现频次较高的主题词分别为:⑴电针;⑵疾病模型,动物;⑶脑缺血;⑷记忆;⑸脑;⑹穴,足三里;⑺大鼠,Sprague-Dawley;⑻RNA,信使。

表1 7857篇针灸实验研究论文中高频主题词(词频>100)

表2 7857篇针灸实验研究论文中高频主题词分类(词频>100)

3 分析与讨论

3.1 常用针灸方法与实验对象

所选文献主题词中涉及到的针灸方法主要有电针、艾炷灸等方法,其中出现频次最高的主题词是电针,因此可以确定针灸实验研究中运用最多的针灸方法是电针。

电针是传统毫针刺激与电的生理效应相结合的产物,与传统毫针刺激相比,提高了毫针治疗效果,扩大了毫针的治疗范围。教科书中提到电针可调节人体生理功能,有止痛、镇静、促进气血循环、调节肌张力等作用,其适用范围基本和毫针刺法相同,故其治疗范围较广。临床常用于治疗各种痛证、痹证,以及心、胃、肠、膀胱、子宫等器官的功能失调,还可治疗癫狂和肌肉、韧带、关节的损伤性疾病等,并可用于针刺麻醉。电针的刺激强度和频率是通过电针仪调试的,在实验过程中较易操作和控制,从而减少实验误差,因此电针作为主要针灸手法是必然的。

实验对象中出现频次最高的是大鼠,因此可知针灸实验主要以大鼠为研究动物来制备疾病模型。大鼠的结构更接近于人体,且有关大鼠的解剖、生理、药理等方面的实验资料比较丰富;大鼠价格较低,有利于大样本实验的实施[2]。研究中建立最多的模型为局灶性脑缺血再灌注模型,此模型多采用由Longa等改良的线栓法阻断一侧大脑中动脉来制备。线栓法具有不开颅、手术创伤小、可以准确控制缺血的时间等优点[3],有利于掌控针刺介入时间。

3.2 常用穴位

本文所收录文献中涉及到的穴位大约有150个,包括十四经穴、阿是穴、经外奇穴和局部穴位,使用频率较高的穴位有足三里、内关、百会、关元及头颈部穴,前4个穴为十四经穴,头颈部穴为局部穴位,其中最常选用的是足三里。

足三里为足阳明胃经的下合穴,因能治理腹部上中下三部诸证而得名,又称之为下陵、鬼邪、中俞髎[4];为回阳九针穴之一[5],土经中之土穴;是强壮要穴和治疗肚腹疾病的常用穴。大量的研究结果证明,足三里对人体许多系统有明显的调整作用,对多种疾病有显著疗效[6]。针灸实验中多用足三里与其他穴配用,作为针灸靶点观察不同针灸方法对疾病模型及其相关分子观测指标的影响,相关的疾病模型多为消化系统和神经系统的疾病或现象。如江欣等[7]通过刺激“曲池”“足三里”观察电针对局灶性脑缺血大鼠神经功能的影响,文中明确说明选穴原因为电针“曲池”“足三里”对脑缺血再灌注损伤大鼠神经功能缺损具有相对特异性的调节作用,其结论为电针能有效改善脑缺血大鼠神经功能障碍,这一效应可能是通过调控Norch信号通路实现的。也有部分文献以研究足三里对机体的调节和治疗作用机制为主,如钟毓贤等[8]通过电针失血性休克模型大鼠的“足三里”,研究电针“足三里”对失血性休克延迟补液大鼠肝组织缺血性损伤的影响,结果显示电针“足三里”可以在一定程度上改善失血性休克状态下大鼠的肝损伤程度,在特殊情况下可能能够部分替代输液疗法对失血性休克的治疗作用。

3.3 主要疾病模型

词频分类统计结果显示,针灸实验涉及到的疾病达500多种,涉及24类疾病。根据表2发现,研究较多的疾病有神经系统疾病类(如脑缺血、疼痛、脑梗塞、脊髓损伤等)、血管疾病类(如心肌缺血、再灌注损伤)以及病理状态类(如急性病)等,其中神经系统疾病类疾病达100多种,占比例最大,且对脑缺血的研究最多。故可推测针灸实验研究主要以脑缺血等神经系统疾病为主要疾病模型开展研究。

脑缺血又称缺血性脑血管病,是临床常见急性病,其对人体的损伤严重危害人们的生命和生活质量,而针灸对缺血性脑血管病的相关症状具有很好的改善和治疗作用。参阅针灸实验研究文献中以脑缺血为主题的论文,发现针灸实验主要研究针刺对脑缺血损伤的病理生理机制的调节作用和影响原理,从而为针灸治疗脑缺血类疾病的有效性提供理论依据。同时已有大量实验证明,电针能改善脑电活动、增加脑血流量,抗自由基,抑制兴奋性氨基酸,维持细胞内外离子稳态,抑制细胞凋亡[9-11],从而达到对脑缺血损伤的治疗效果。

3.4 治疗疾病的作用原理

根据词频分类匹配结果发现,针灸实验研究涉及到的分子物质主要有核酸类(RNA)、无机化合物(一氧化氮、钙)、酶类(超氧化物歧化酶、一氧化氮合酶)、有机化学品类(丙二醛、血清素)、蛋白质类(肿瘤坏死因子-α)以及激素类(β内啡肽、雌二醇),所以针灸实验主要通过观测针灸对这些分子物质的影响来阐释针灸的分子作用机制,其中观测最多的是与“RNA,信使”主题相关的分子物质。信使RNA是基因表达过程中产生的携带遗传信息的中间产物,因此针灸实验已开始从分子遗传学的角度来阐释针灸治疗疾病的作用原理。

下面以针灸治疗脑缺血的分子作用机制研究举例说明。脑缺血损伤的病理生理机制较为复杂,主要有⑴脑组织病理学改变;⑵与脑内免疫反应的关系;⑶脑缺血后基因表达;⑷能量耗竭,酸中毒;⑸兴奋性氨基酸毒性作用;⑹细胞内钙离子超载;⑺氧自由基损伤;⑻炎症细胞因子损害;⑼一氧化氮的作用;⑽细胞凋亡;⑾级联反应发生等[12],使针刺对脑缺血作用机制的实验研究呈现出多样化,主要涉及到以下3个方面的研究。

第一,针刺对脑细胞凋亡过程中相关基因和蛋白表达的影响。神经细胞凋亡是各类脑损伤引起神经元丢失的一种重要形式,及时防治神经细胞凋亡是治疗脑损伤的关键。细胞凋亡与许多基因和蛋白的表达有关,关系较为密切的是bcl-2基因家族和Caspase蛋白家族。动物实验证明,针刺可通过促进bcl-2基因家族中bcl-2的表达,抑制bax的表达,从而抑制细胞凋亡过程;亦可抑制脑缺血后缺血半暗带Caspase的表达而有效抑制细胞凋亡[13-16]。

第二,针刺对相关细胞因子的干预。脑缺血再灌注后脑组织局部过度的炎症反应是造成再灌注损伤的主要病理机制之一,白细胞介素-1β和肿瘤坏死因子-α等细胞因子介导炎症反应,具有参与免疫调节和趋化作用,同时可促进白细胞粘附于内皮细胞,使白细胞自血管内向缺血脑组织迁移,从而加重了缺血性脑损伤。动物实验证明,电针干预可有效减少白细胞介素-1β、肿瘤坏死因子-α等炎性细胞因子的含量从而达到抗炎作用来防治脑缺血再灌注损伤[17]。

第三,针刺对相关神经营养因子的干预。作为神经营养因子之一,脑源性神经营养因子(BDNF)在脑组织中分布广泛,对损伤的神经元有保护、预防退变和促进再生的作用。有研究证明,针刺可对抗应激引起的皮层和海马神经元的BDNF的减少,增加BDNF阳性神经元的数量,提高BDNF mRNA的表达水平,从而防治应激引起的脑神经元损伤[18-19]。

4 结论

针灸实验研究多选择以电针作为主要针灸方法来干预大鼠疾病模型,从而探讨针灸治疗疾病的作用机制,针刺的主要靶点为具有多系统调节作用的穴位或相关疾病的特效穴,如足三里、内关、百会、关元等。针灸实验所研究的疾病种类繁多,如神经系统疾病、心脑血管疾病及代谢性疾病等,试验中多选用针灸临床疗效较好的疾病建立模型展开研究,从而为针灸的临床诊疗提供更为坚实可靠的理论依据,而且实验中分子遗传学的介入对针灸的作用机制进行了基因层面的描述,使得中医理论指导下的针灸治疗效果有了更加科学性的解释。

[1]高爽.对实验针灸学一些问题的思考[J].中国针灸,2008,28(5):378-380.

[2]郭森,朱江,赵淑敏.针刺治疗实验性脑缺血研究进展[J].承德医学院学报,2009,26(2):193-195.

[3]廖金玲,冯枫,罗燕.针刺作用于脑缺血大鼠模型的研究概况[J].广西中医药大学学报,2013,16(2):118-120.

[4]李世珍.常用腧穴临床发挥[M].北京:人民卫生出版社,1985:178.

[5]孙国杰.针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,1997:55.

[6]金宇.足三里现代医学研究[J].中国中医药现代远程教育,2011,9(1): 50-51.

[7]江欣,陈立典.电针曲池、足三里对脑缺血大鼠NICD表达影响观察[J].亚太传统医药,2014,10(4):25-26.

[8]钟毓贤,石现,杜明华,等.电针“足三里”对失血性休克延迟补液大鼠肝组织缺血性损伤的影响[J].中国针灸,2012,32(9):825-828.

[9]王凡,贾少微.针灸对缺血性脑血管病脑血流量影响的实验研究述评[J].中国针灸,2001,21(4):250-252.

[10]朱永磊,宋小鸽.针刺对细胞凋亡的影响[J].中医药临床杂志,2007,19(2):102-105.

[11]周利,郑国庆,王明杰,等.针刺对缺血性脑损伤保护作用的分子机制研究进展[J].中国针灸,2003,23(5):303-305.

[12]柳挺,尹金鹏.脑缺血损伤的病理生理机制[J].包头医学,2008,32(4):216-218.

[13]马允,杨帆,昂文平.针刺对脑损伤保护机制的实验研究进展[J].广州中医药大学学报,2013,30(1):120-124,128.

[14]陶静,兰岚,杨珊莉,等.电针对大鼠脑缺血再灌注损伤的抗凋亡作用[J].福建中医药,2012,43(6):7-8.

[15]冉群芳,倪光夏.针刺对脑缺血后细胞凋亡相关基因表达影响的研究进展[J].上海针灸杂志,2007,26(7):46-48.

[16]张业贵,龚鑫,李怀斌.电针对脑缺血再灌注大鼠额叶皮质和海马CA1 区Bcl-2、Bax表达的影响[J].皖南医学院学报,2014,33(2):95-98.

[17]秦文熠,罗勇,余超.电针对局灶性脑缺血再灌注大鼠海马内白介素-1β及转录核因子κB抑制蛋白激酶的影响[J].针刺研究,2013,38(4):271-276.

[18]张雪朝,孙国杰.针刺对缺血再灌注大鼠海马脑源性神经营养因子mRNA的影响[J].中国神经免疫学和神经病学杂志,2004,11(2):98-101.

[19]叶晓倩,江一静,游咏梅,等.电针对脑缺血再灌注模型大鼠脑源性神经营养因子表达的影响[J].中国康复医学杂志,2014,29(3):204-207.

Subject Analysis of Chinese Articles about TCM Acupuncture Experimental Researches

HUANG Man-ting, LI Hai-yan*, JIA Li-rong, YANG Kun-jie, LIU Jing, LIU Yang

(Institute of Information on Traditional Chinese Medicine, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China)

Objective To know the characteristics of subject content of TCM acupuncture experiments through analysis of subject headings of articles about TCM acupuncture experimental researches since 1978 in China. Methods The articles about TCM acupuncture experimental researches were retrieved from the CBM database, and the subject headings were sort by word frequency. Then, subject headings with high frequency were matched with the Medical Subject Headings (MeSH) and Traditional Chinese Medical Subject Headings (TCMeSH). Article subjects were analyzed based on dendritical structure of subject headings. Results A total of 7857 articles associated with TCM acupuncture experimental researches were searched from the CBM database and 73 subject headings appeared over 100 times. Subject headings were abstracted into 8 categories based on dendritical structure. Acupuncture experiments used electroacupuncture as the main acupuncture method, and rats as the main experimental animals. The most involved acupoint was Zusanli acupoint. The main diseases were central nervous system diseases. Nucleic acid mRNA was the molecular substance with the highest frequency. Conclusion TCM acupuncture experimental researches mainly focus on action mechanism of acupuncture on the nervous system diseases, and has reached to the level of molecular genetics.

acupuncture experiment; electroacupuncture; cerebral ischemia; subject heading; status analysis

10.3969/j.issn.2095-5707.2015.01.006

2014-10-17;编辑:魏民)

中国中医科学院科技创新团队建设(PY1306);中国中医科学院基本科研业务费自主选题(ZZ080315)

黄满婷,2014级在读硕士研究生,研究方向为中医药文献信息。E-mail:1031120802@qq.com

*通讯作者:李海燕,研究员,研究方向为中医药信息学。E-mail:lihy@mail.cintcm.ac.cn