高速铁路接触网附加导线转换方案研究

2015-11-24陈忠革古晓东

陈忠革,古晓东

(1.沈阳铁路局供电处,沈阳 110001;2.铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300251)

高速铁路接触网附加导线转换方案研究

陈忠革1,古晓东2

(1.沈阳铁路局供电处,沈阳 110001;2.铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300251)

接触网附加导线虽不与受电弓直接发生接触,但其状态与行车安全密切相关。在我国高速铁路建设初期,附加导线在转换处设计考虑不够全面,产生了不少问题。结合目前高速铁路的常规隧道断面和车站布置方案,研究适用于不同线路条件下的附加导线转换方案,保证附加导线和接触悬挂、附加导线和建筑物之间的绝缘距离,加强接触网系统的安全可靠性,同时满足技术经济性和景观性要求。研究结论:结合标准规范和工程实际,对附加导线转换处的设计方案进行方案比选,从绝缘距离、安装施工难度、建设成本、景观性等诸多方面对设计方案进行剖析,最后根据比选结果给出不同情况下的推荐方案。

高速铁路;接触网; 接触悬挂; 附加导线; 隧道

1 概述

高速铁路供电系统一般采用AT供电方式,附加导线主要包括正馈线(AF线)、保护线(PW线)等[1]。附加导线虽不与受电弓直接发生接触,但其状态与行车安全密切相关。区间隧道外附加导线一般在田野侧悬挂,进入隧道内需悬挂在隧道壁顶端。当采用线间立柱方案且车站外侧股道田野侧无接触网支柱时,接触网附加导线需在车站咽喉区域过渡,从田野侧转向线路侧安装,在上述位置需进行附加导线转换。

在高速铁路建设初期,对附加导线的设计重视不足,在上述转换处出过不少问题。经了解前期开通运营的武广、郑西、温福、甬台温、福厦等客运专线都出现过类似隧道口绝缘距离不够导致变电所跳闸事故。接触网是一个系统工程,任一薄弱点都有可能造成事故的发生,因此有必要认真研究附加导线转换的设计方案。

2 隧道口附加导线转换方案研究

2.1 关键因素

隧道口常常涉及附加导线的下锚、跨越和换边,在转换过程中必须从平面布置和安装图两方面结合考虑进行设计[2],保证附加导线和接触悬挂、附加导线和建筑物之间的绝缘距离。绝缘距离是影响供电安全和可靠性的重要因素,在隧道断面较小的线路上如何保证足够的绝缘距离是设计难点,主要问题表现为隧道内保护线与下锚支的绝缘距离不足、隧道口正馈线距隧道壁绝缘距离不足、正馈线距承力索绝缘距离不足、正馈线跨越下锚支绝缘距离不足等,所有这些都严重影响了运营可靠性[3]。

在隧道外开放段附加导线安装在田野侧,隧道内附加导线悬挂在线间。在隧道口段,附加导线由外向内过渡转换,并跨越接触悬挂。

隧道出入口附近的附加导线安装应充分考虑隧道口处特殊的结构形式、净空高度、温度变化[4]、大风[5]、覆冰和空气动力学的影响,短隧道时空气动力作用尤为明显[6],应采取必要措施确保附加导线与隧道壁、承力索等的安全空间。

2.2 方案比选

受隧道净空限制,隧道内正馈线必须设置在隧道拱顶,即上、下行线路之间,隧道外设置在线路的田野侧,这样在隧道出入口附近要进行一次正馈线和承力索的跨越,交叉方式一类是直接跨越,另一类是跳线方式跨越。

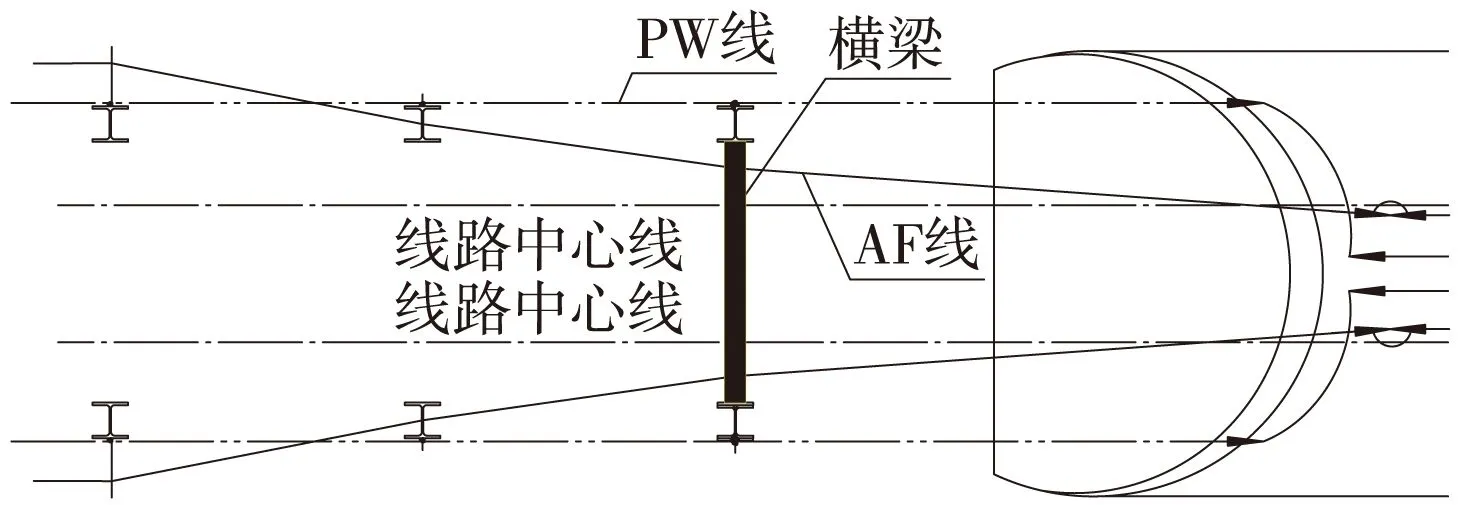

2.2.1 小横梁直接跨越(方案1)

利用隧道外第一组支柱设置轻型横梁(图1),在横梁上设置柱式合成绝缘子(图2),通过隧道外顺线路方向2组支柱实现正馈线跨越,然后正馈线直接顺接入隧道,与承力索不再交叉,交叉点AF线与承力索距离可保证不小于1 m。

图1 隧道口附加导线转换(小横梁直接跨越)

图2 槽钢小横梁直接跨越方案安装示意

此方案的优点是能很好控制AF线和接触悬挂的绝缘距离,结构稳定,隧道口处相邻悬挂点的间距选择较为灵活。缺点是结构稍复杂,成本稍高。

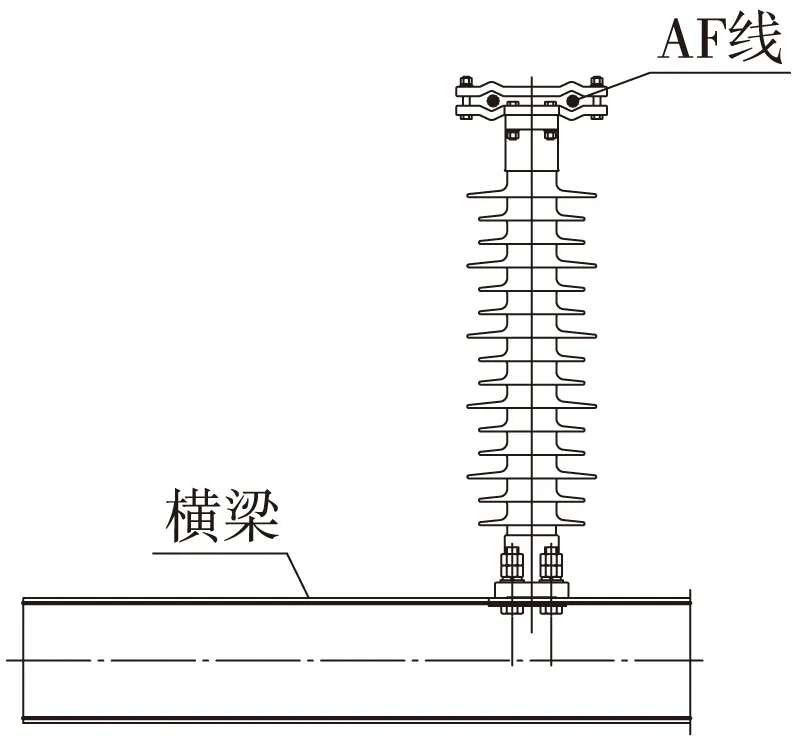

2.2.2 直接跨越(方案2)

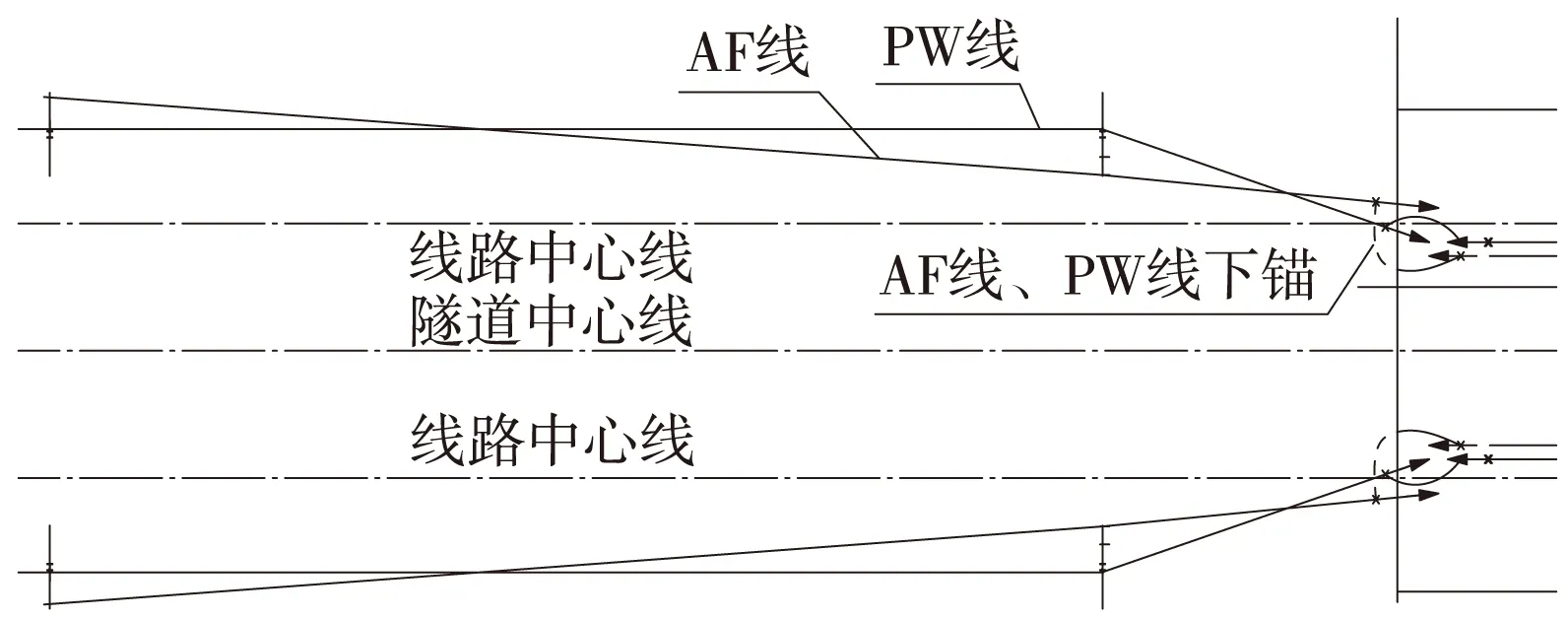

AF线在隧外逐渐由田野侧转到线路侧,但是仍在线路外,最后一跨直接跨越线路,在隧道口对向下锚。PW线顺原方向在隧道口衬砌上终端下锚,用跳线连接至隧道内PW线。如图3、图4所示。

图3 隧道口附加导线转换(直接跨越)

图4 直接跨越方案隧道口支柱AF线安装示意

此方案的优点是结构简单。存在的问题主要是AF线直接跨越接触悬挂,跨中绝缘距离不易控制,对隧道口处相邻悬挂点的间距有一定要求。

2.2.3 跳线方式跨越(方案3)(图5)

在隧道二次衬砌的侧壁上设两个锚臂将正馈线断开,在洞门二次衬砌上设柱式合成绝缘子固定跳线,使正馈线在电气上贯通。

图5 隧道口附加导线转换(跳线方式跨越)

PW线也通过两个锚臂在机械上断开,此方案隧道外无交叉。

此方案的优点是能很好控制AF线和接触悬挂的绝缘距离。缺点是结构复杂,成本高。

综合分析,对隧道口附加导线的下锚及转换有如下建议:

(1)隧道口处应充分考虑接触悬挂下锚支与附加导线跨越接触悬挂时的交叉影响,隧道口外100 m范围内不宜设置接触悬挂下锚支;

(2)隧道内距洞口2 m范围宜设置保护线对向下锚,保护线的下锚转换方式宜根据隧道断面、净空以及区间接触网平面布置情况等综合考虑;

(3)隧道洞口外第一支柱距隧道缺口里程的距离宜取30~35 m,正馈线转角大于6°时,悬挂宜采用双绝缘子“V形”结构或柱式绝缘子;

(4)AT供电方式下,相邻两隧道出入口间距不大于200 m时宜按采用横梁悬挂安装附加导线方式,尽量避免附加导线多次跨越接触悬挂;

(5)正馈线与承力索交叉处两线索均应加装绝缘护套,护套长度按交叉点左右各5 m设计;

(6)隧道内及洞口处不同相位带电体间以及带电体对地的绝缘间隙应考虑温度变化、风速(包括隧道内活塞风)[7]、覆冰等影响因素,按最不利的情况进行校核,必要时可采取加强绝缘措施。

因此,结合目前高速铁路隧道断面[8],方案1、2已能满足要求,方案3由于结构复杂,成本高不建议采用。当隧道断面尺寸较小或隧道口处支柱位置调整范围受限时,建议采用方案1;当隧道断面尺寸较大且隧道口处支柱位置调整范围较为自由时,建议采用方案2。

3 车站咽喉区附加导线转换方案研究

3.1 关键因素

车站咽喉区附加导线转换设计要点与隧道口类似,除了保证绝缘距离之外,对景观性也应更为注意。咽喉区接触网支柱较为密集,附加导线的转换设计应结合咽喉区的支柱布置进行,力求在保证安全可靠的情况下,简洁美观[9]。

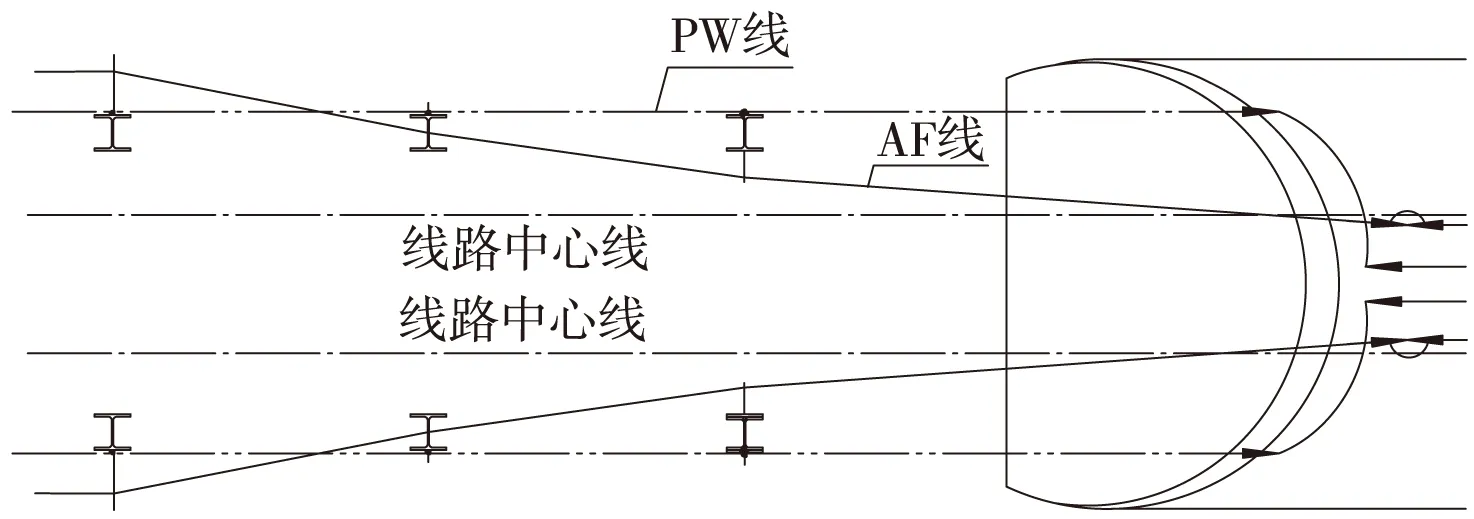

3.2 方案比选

一般情况下,站场咽喉区会设置一组或几组硬横跨,附加导线由区间转换过程中,可采用附加导线终端下锚并跨越电气化股道方式,或采用“附加导线田野侧抬高安装—附加导线柱顶安装—附加导线跨越接触悬挂—附加导线硬横梁顶部安装—附加导线线路侧或线间支柱顶安装”实现硬横梁上直接跨越转换[10]。附加导线终端下锚并跨越电气化股道方式如图6所示,横梁顶部安装框架如图7所示,硬横梁上直接跨越转换的典型平面布置如图8所示。

图6 附加导线终端下锚并跨越电气化股道方式

图7 硬横梁顶部附加导线安装方式

图8 车站咽喉区典型附加导线转换平面示意

两种转换方案相比较,附加导线终端下锚并跨越电气化股道方式采用的均为常规的装配方案,易于实施。但从景观设计角度出发,考虑与周边环境的协调性,由于附加导线跨越电化股道时支柱较高,影响车站美观[11];硬横梁上直接跨越方式不需下锚,通过附加导线悬挂高度调整实现转换,较为美观,但硬横梁上附加导线悬挂用框架需特殊设计,附加导线转换区域悬挂高度需精确计算。

综上,对于客运专线,为使车站的接触网悬挂更加美观,建议采用硬横梁上直接跨越方式实现附加导线的转换,该方案在接触网施工图设计阶段纳入设计资料,指导设计,实现车站咽喉区附加导线的下锚和转换的标准化、规范化[12],根据不同项目的需要确定安装高度及尺寸以实现精细化设计。

4 结论

通过隧道口附加导线转换、车站咽喉区附加导线转换的方案比选,得出在不同线路条件具有安全可靠性高、施工难度小、景观性好等优点,有效地保证了行车安全,值得其他项目借鉴和推广。

[1] 于万聚.高速电气化铁路接触网[M].成都:西南交通大学出版社,2002.

[2] 梁利民.桥隧相连地段接触网平面布置与安装图结合设计要点分析[J].铁道标准设计,2012(3):97-98.

[3] 中华人民共和国铁道部.TB10009—2005铁路电力牵引供电设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[4] 蔡教勇.温偏值对接触网运行状态的影响[J].电气化铁道,2006(5):26-28.

[5] 班瑞平.接触网线索舞动现象的研究[J].铁道机车车辆,2004,24(1):64-66.

[6] 万晓燕.时速200 km动车组通过隧道时空气动力学效应现场试验与研究[J].现代隧道技术,2006,43(1):43-47.

[7] 李炎.铁路隧道列车活塞风的理论研究与计算方法的探讨[J].铁道学报,2010,32(6):140-143.

[8] 中华人民共和国铁道部.TB10621—2009高速铁路设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2010.

[9] 范海江.天津站接触网景观设计研究[J].铁道标准设计,2012(1):108-109.

[10]梁英.车站接触网在股道间立柱方案研究[J].铁道标准设计,2014(5):130-131.

[11]孟祥奎.京津城际铁路北京南站接触网景观设计[J].铁道工程学报,2010(5):65-66.

[12]蒋先国.接触网规范体系以及系列化、标准化的研究[J].铁道标准设计,2003(11):63-67.

Approach to the Conversion of OCS Additive Wire on High-speed Railway

CHEN Zhong-ge1, GU Xiao-dong2

(1.Department for Power Supply, Shenyang Railway Administration Bureau, Shenyang 110001, China; 2.The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation, Tianjin 300251, China)

Research purposes and methods: Although the additive wire of OCS doesn’t contact with pantograph directly, its performances are closely related to traffic safety. In the early construction of high-speed railway in China, the design of the additive wire at converting point didn’t take into account all related issues and resulted in many problems. The paper, with reference to the design of additive wire conversion on different high speed lines with conventional tunnel profile and station layout, looks for the design suitable for lines with different conditions to guarantee the insulation distances between the additive wire and catenary, between the additive wire and buildings and to meet the requirements for economy and landscape at the same time. Research conclusions: with reference to standards, specifications and engineering practices, the paper conducts comparison of conversion designs of additive wire, and analysis of the design in many respects, such as the insulation distances, the difficulties in installation and construction, capital costs and landscape. Finally, depending on the comparison results, the paper offers recommended plans for different circumstances and provides

for future design and construction.

High-speed railway OCS; Catenary; Additive wire; Tunnel

2014-10-31;

2014-12-13

陈忠革(1968—),男,高级工程师,1991年毕业于西南交通大学,工学学士。

1004-2954(2015)07-0143-04

U238; U225

A

10.13238/j.issn.1004-2954.2015.07.032