滁州市耕地变化及驱动力分析

2015-11-23詹文娟裴豪杰

詹文娟,裴豪杰,黄 琼,高 婷

(浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004)

滁州市耕地变化及驱动力分析

詹文娟,裴豪杰,黄 琼,高 婷

(浙江师范大学地理与环境科学学院,浙江金华 321004)

耕地利用变化是土地利用变化研究的核心与热点问题,驱动力研究则是耕地利用变化研究的难点和重点。本文以安徽省滁州市为例,在分析其耕地利用动态变化特征的基础上,对影响滁州市耕地利用变化的驱动因子进行了定性分析和定量验证。研究表明,影响滁州市耕地利用变化的主要社会经济因子是人口增长、经济发展、农业结构调整与政策等。

耕地变化;驱动力;滁州市

滁州市地处安徽省最东部,素有“鱼米之乡”之称,年粮食总产量约占到安徽省的1/7,年输出商品粮总量约占到安徽省的1/3,商品率超过60%,被誉为“安徽第一粮仓”。近年来,受城市化、工业化及产业结构调整的影响,滁州市耕地数量不断变化。及时掌握耕地资源的数量及其变化趋势,深入分析耕地面积变化的驱动因子,对于合理利用耕地资源、实现区域农业的可持续发展、保障商品粮生产供应等具有重要意义[1]。

1 研究区概况

滁州市位于31°51'-33°13'N,117°09'-119°13'E,总面积13 398 km2,市域面积在安徽省排第三。其中,市辖区面积为1 399 km2,占总面积的10.4%。全市总人口445.2万,其中市辖区人口约52.7万,约占全市总人口的11.8%。

滁州市位于江淮之间的丘陵地带,跨长江、淮河2大流域,地势总体上西高东低,地貌以丘陵、岗地和平原为主,属北亚热带季风气候,春季冷暖多变,夏季炎热多雨,秋季晴朗气爽,冬季寒冷少雨。年平均气温15.4℃,年降水量1 035.5 mm。滁州市位于梅雨区,梅雨期长达23 d。年日照总时数2 073.4 h。无霜期达210 d。

2 材料与方法

2.1 数据来源

本文所用数据主要来源于2001-2012年安徽省统计年鉴。

2.2 分析方法

主要采用主成分分析法,研究了2001-2012年滁州市耕地变化及其驱动力机制。具体为:根据各年的耕地面积分析滁州市耕地资源的动态变化;选择能够反映人口增长、经济发展以及政策变化的各项指标,构建影响滁州市耕地动态变化的驱动力指标体系;运用主成分分析法,分析了影响耕地动态变化的主要驱动因素。

3 结果与分析

3.1 耕地利用变化

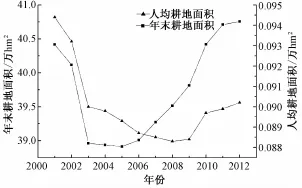

从图1可以看出,2001-2005年滁州市耕地面积从41.60万hm2减少到38.91万hm2,减少了约2.69万hm2,至2005年,耕地面积降至近10年来最低值。其中,2001-2003年滁州市耕地面积迅速下降,随后在2003-2005年,耕地减速变缓。自20世纪90年代以来,随着市场经济的迅速发展,农民建设用地、企业厂房县市开发区的建设占用了大量耕地。据统计,1998-2005年间滁州市每年新增的城镇建设用地中有半数以上原为耕地,且所占用的耕地大多数为城镇周围地区的高产良田[2]。另外,灾害损毁、农业结构调整和生态退耕等也会影响耕地数量。2005年后,国家加大了对耕地的保护力度,滁州市耕地面积从2005年起开始缓慢回升,2011年和2012年耕地数量分别为40.71万,40.76万hm2,接近2001年水平。

从人均耕地面积来看,2001-2003年下降较快,2003-2009年人均耕地面积呈现缓慢减少的趋势,至2009年以后人均耕地才开始略有增长。

图1 滁州市耕地变化的趋势

3.2 耕地变化驱动力分析

3.2.1 驱动因子选取

由于影响耕地利用变化的因素错综复杂,因此在研究时选择的因素既要全面又要避免重复,但指标过多又会影响到分析问题的难度和复杂性。本文根据主成分分析的要求及现有资料,从2001-2012年数据资料中选取8个分析因子,分别为年末总人口(x1,万人)、农业人口(x2,万人)、粮食单产(x3,t· hm-2)、公路通车里程(x4,km)、农民人均纯收入(x5,元)、农业总产值(x6,万元)、林业总产值(x7,万元)和渔业总产值(x8,万元)。其中,选取年末总人口以反映人口变化情况,选取农业人口、粮食单产、公路通车里程、农民人均纯收入来反映经济发展状况,选取粮食单产、农业总产值、渔业总产值来反映农业结构调整的情况,选取林业总产值来反映退耕还林政策的实施状况。由于自然因子在短时间内的变化较小,而且对土地利用变化的影响不是很突出,加上相关统计数据的缺乏,难以进行定量描述,在此不作详细分析[2]。

3.2.2 数据分析

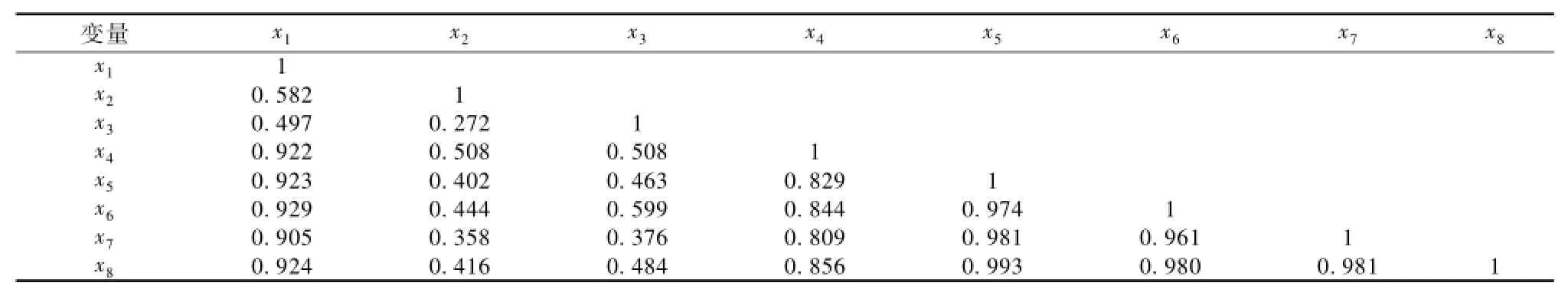

根据安徽省统计资料,选取2001-2012年的8个变量数据作为分析样本,通过分析得出相关系数矩阵(表1)。另外选择了2个主成分,然后依据主成分提取特征值、主成分贡献率与累计贡献率(表2、表3)。

表1 滁州市耕地变化驱动力变量相关系数的矩阵

表2 特征值及主成分的贡献率

表3 主成分分析的结果

3.2.3 驱动因子分析

从表1可以看出,选取的8个因子间互相存在着不同程度的相关性。其中,x1与x4,x5,x6,x7,x8,x5与x6,x7,x8,x6与x7,x8,x7与x8的相关系数都超过0.90。从表2可以看出,主成分1和主成分2的累积贡献率达76.885%和87.16%,符合主成分分析的要求。从表3可以看出,第1主成分体现了农业总产值、渔业总产值、年末总人口、农民人均收入与耕地数量之间存在高度相关性,说明人口的增加、经济的发展对耕地数量变化的影响很大。从第2主成分中可以看出,农业人口和粮食单产与耕地数量之间存在较大的相关性,说明农业结构调整对耕地数量变化也有一定的影响。综上,影响耕地数量变化的驱动因子主要为人口的增长、社会经济的发展和农业结构调整以及国家政策等。

人口增长的影响。从表3中可以看出,在主成分1中,年末总人口所占比重达0.972,比重最大,说明滁州市人口增长是影响耕地变化的一个主导因子,对耕地面积的变化起着至关重要的作用。随着人口数量的增加及农民收入的提高,大量农村人口向滁州市迁移,推进了城镇的快速发展,城镇建成区面积不断扩大,新修道路、住房、工厂等大量占用城镇周边地区的耕地,导致耕地甚至是高产良田被永久占用。从20世纪70年代以来,虽然滁州市人口自然增长率有所下降,但人口基数仍然很大,人口一直处于增长状态,对耕地的需求也在增多,最终导致人均耕地不断减少。由此可以看出,人口的增长是耕地减少的一个重要的驱动因子。

社会经济发展的影响。从主成分1中可以看出,社会经济发展对耕地变化也有较大的影响。滁州市在改革开放初期,城镇发展曾盲目扩大,占用了大量的耕地。之后,国家加大了对滁州市基础设施的投资力度,引进了大批项目,又占用了许多耕地[3]。此外,随着社会经济的发展,滁州市交通条件也得到了很大程度的提高。据统计,截至2012年,滁州市境内公路通车里程累计已达到17 238 km。同时,农村的“村村通水泥路”项目已启动,届时滁州市将形成较为密集的多级公路网。这些交通建设也占用了不少耕地。

农业结构调整的影响。随着市场经济的迅速发展,农业结构不断调整,由单一的种植模式向多元结构转变[4],农业生产结构的调整也必然会影响耕地面积的变化。

政策的影响。如为了保护生态环境,政府要求在不适宜耕种的地方退耕还林还草,这就会引起耕地的减少;再如,为了保护和扩大基本农田的面积,在不损害生态环境的情况下,政府鼓励农户尽可能多的开垦荒地,这就促进了耕地数量的增加[5]。总体来看,2010年以后滁州市耕地的增加,主要得利于国家政策。

4 小结

2001-2012年,滁州市的耕地数量由多到少,之后不断回升,基本上保持了一种动态的平稳,耕地总面积大体保持在40万hm2左右。引起当地耕地数量变化的主要驱动力有人口数量、社会经济发展、农业结构调整以及政策等。

[1] 葛向东,彭补拙,刘晶,等.长江三角洲地耕地质量变化的初步研究:以锡山市为例[J].长江流域资源与环境,2002,11(1):47-51.

[2] 樊小凤,程久苗,吕军,等.安徽省耕地变化的驱动力分析[J].安徽农学通报,2008,13(19):126-128.

[3] 付小艳,陈婕,王占岐.土地利用变化的驱动力分析[J].安徽农业科学,2007,35(7):2053-2054.

[4] 杨桂山.长江三角洲近50年耕地数量变化的过程与驱动机制研究[J].自然资源学报,2001,16(2):121-127.

[5] 岳禧庆,黄朝禧.武汉市耕地资源动态变化及驱动力研究[J].天津农业科学,2011,17(3):58-62.

(责任编辑:高 峻)

F 301

A

0528-9017(2015)03-0409-03

10.16178/j.issn.0528-9017.20150340

2014-11-14

詹文娟(1988-),江西丰城人,在读硕士研究生,主要从事第四纪研究工作。E-mail:912339127@qq.com。

文献著录格式:詹文娟,裴豪杰,黄琼,等.滁州市耕地变化及驱动力分析[J].浙江农业科学,2015,56(3):409-411.