印缅生态热点地区(中国区)生物多样性保护现状与分析

2015-11-12张洋林广思

张洋 林广思*

印缅生态热点地区(中国区)生物多样性保护现状与分析

张洋 林广思*

中国正在发生的快速城市化导致了生态热点地区土地被侵占,热点内关键生物多样性地点的面积持续减小,其生物多样性和生态服务功能受到严重影响。笔者基于关键生态系统合作基金的《印缅生态热点地区》的研究报告,介绍了印缅生态热点地区(中国区)的生态系统状况。接着,通过梳理全国及有关省、自治区的主体功能区规划,发现印缅生态热点地区(中国区)正处在生物多样性保护与城市化发展、农业生产相冲突的规划定位。最后,测算了印缅生态热点地区(中国区)相关省级行政区和生态区的保护区面积与国土面积的比率,发现各省级行政区的保护区占整个地区的陆地面积的比率全部没有达到爱知目标要求的保护面积占国土面积的17%的要求。印缅生态热点地区(中国区)保护区面积占国土面积的比率约在15.02%,也是没有达到爱知目标的要求,其国家级的保护区面积比率只有8.2%,也低于全国12.5%的比率。

城镇化;生物多样性保护;生物多样性热点地区;生态热点地区;保护区;生态区;生态安全格局

修回日期:2015-05-15

生物多样性是生态系统服务的基础,与人类福祉密切相关。然而,当前全球的生物多样性保护的形势是非常严峻的。联合国环境规划署组织的千年生态系统评估委员会根据对变化驱动力及其相互作用可能存在的不同设想,制定了探讨生态系统和人类福祉的4种未来可能的情景。在所有情景,在21世纪的前半叶,预计人类活动将对生态系统继续进行快速的转变,生物多样性仍将持续快速丧失;如此同时,在未来的50年中,人类对生态系统服务的利用将大量增加[1]。千年生态系统评估委员会指出,栖息地的变化是目前全球生物多样性丧失和生态系统服务变化的最重要的直接驱动力之一[2]8,而导致栖息地丧失的土地利用变化主要缘于农业的扩张,其次是城市和基础设施的扩张[2]62。

按照目前的发展速度,有专家预计到2030年全球城市用地面积将扩大80万-330万km2,比2000年增加2-5倍[3]8,城市人口也将从28.4亿增长到49亿[3]7。未来全球接近50%的城市扩张将发生在亚洲,特别是中国和印度[4]。中国从19世纪80年代初期进入快速城市化阶段,城市面积迅速扩张,农村人口大量涌入城市,预计到2030年中国的城市人口数量将增长至9亿[3]16。

1 印缅生态热点地区及其中国区范围

在快速城市化地区实施生物多样性的保护非常有必要。丛艳国等认为,快速城市化进程伴随的是土地资源的低效利用和环境维护投入的严重不足,大量对区域生态安全格局有重要影响的滩涂、湿地、林地被开发。若引入自然保护区管理体制,将有利于快速城市化地区城乡绿色空间的构建[5]。陈波等探讨了城市生物多样性保护的景观生态途径,介绍了在城市及周围地区设立自然保护区的规划方法[6]。徐溯源等探讨了城市规划与生物多样性保护之间的关系,认为城市规划中城市生物多样性保护是一个综合的长期的过程,需要从规划理念、规划方法、规划技术等多方面入手,各方协调,共同实现[7]。

从保护的效率上考虑,保护行动应有明确的目标或重点的对象(地区或类群等)。显然,通过建立保护区来保护物种及其生境,是生物多样性保护中最为直接、有效的方法。1988年,英国生态学家Norman Myers在分析热带雨林受威胁程度的基础上首先提出了生态热点地区(hotspots,又译为“生物多样性热点地区”)的概念[8],描述具有高度集中的特有物种及其栖息地面临着迫在眉睫的破坏的地区,回应“什么地区是最应该马上实施生物多样性保护的”的难题。1989年,保护国际基金会(Conservation International,缩写为CI)采用了生物多样性热点地区作为投资的指导原则。此后,经过多次的修订,保护国际基金会2013年在全球划出了35个生态热点地区,其空间边界与世界自然基金会(World Wildlife Fund)提出的“生态区”(Ecoregions)相协调。根据保护国际基金会的官方网站的数据(www. conservation.org/How/Pages/Hotspots.aspx),这些生态热点地区处在全球最丰富、最重要的生态系统之中。它们尽管现在只占2.3%的地球陆地面积,但是拥有全世界地区超过一半的植物种类和接近43%的鸟类、哺乳类、爬虫类、两栖类动物提供不可代替的栖息地,即这些物种仅为本地区特有;而且这些地区的森林、湿地和其他生态系统为脆弱人群(vulnerable human populations)提供了35%的赖以生存的生态系统服务。

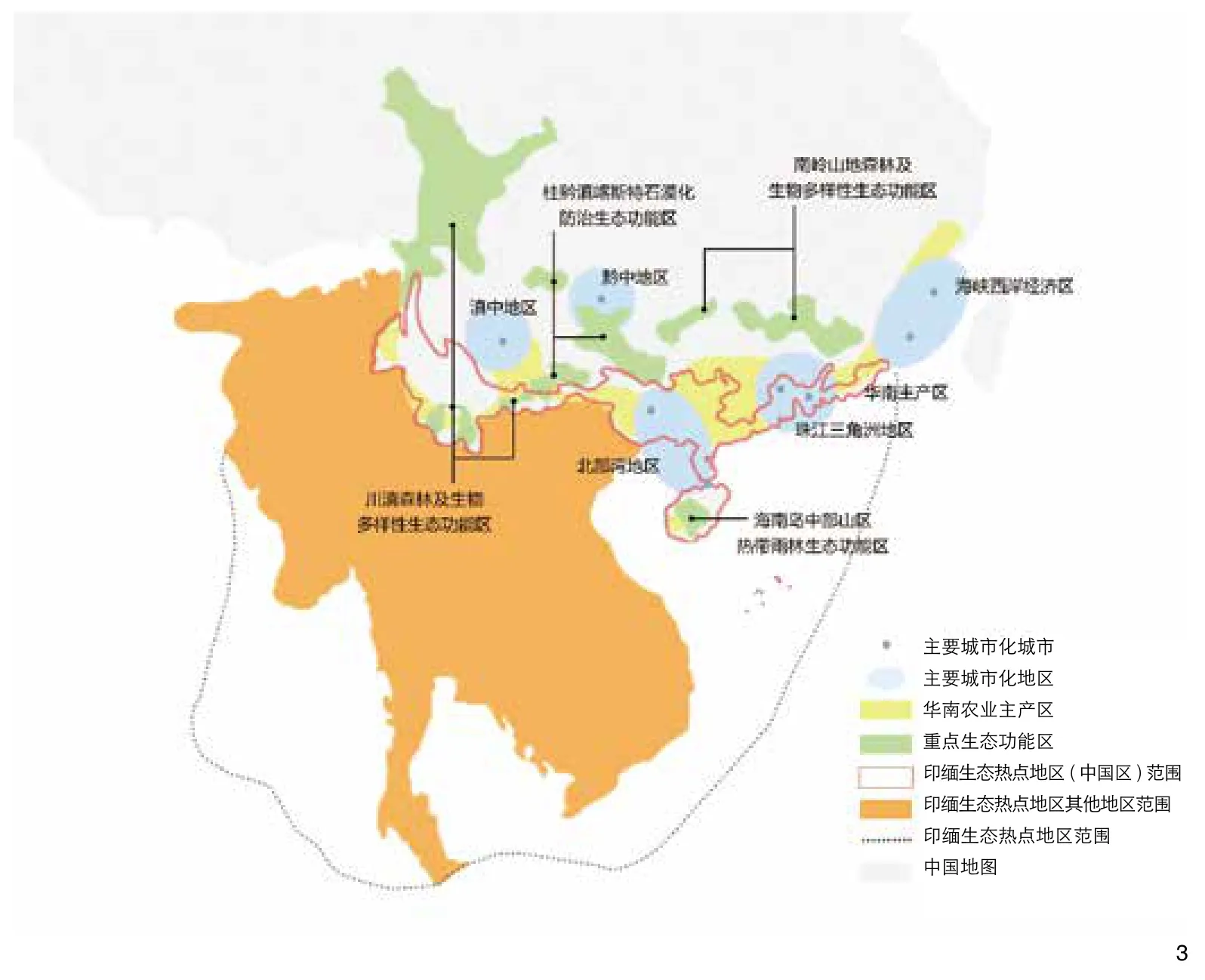

2 印缅生物多样性热点和中国区内重点生态区和生态廊道分布图

表1 印缅生态热点地区及其中国区全球濒危物种数量一览表

表2 印缅生态热点地区及其中国区关键生物多样性地点数量及对应的保护对象

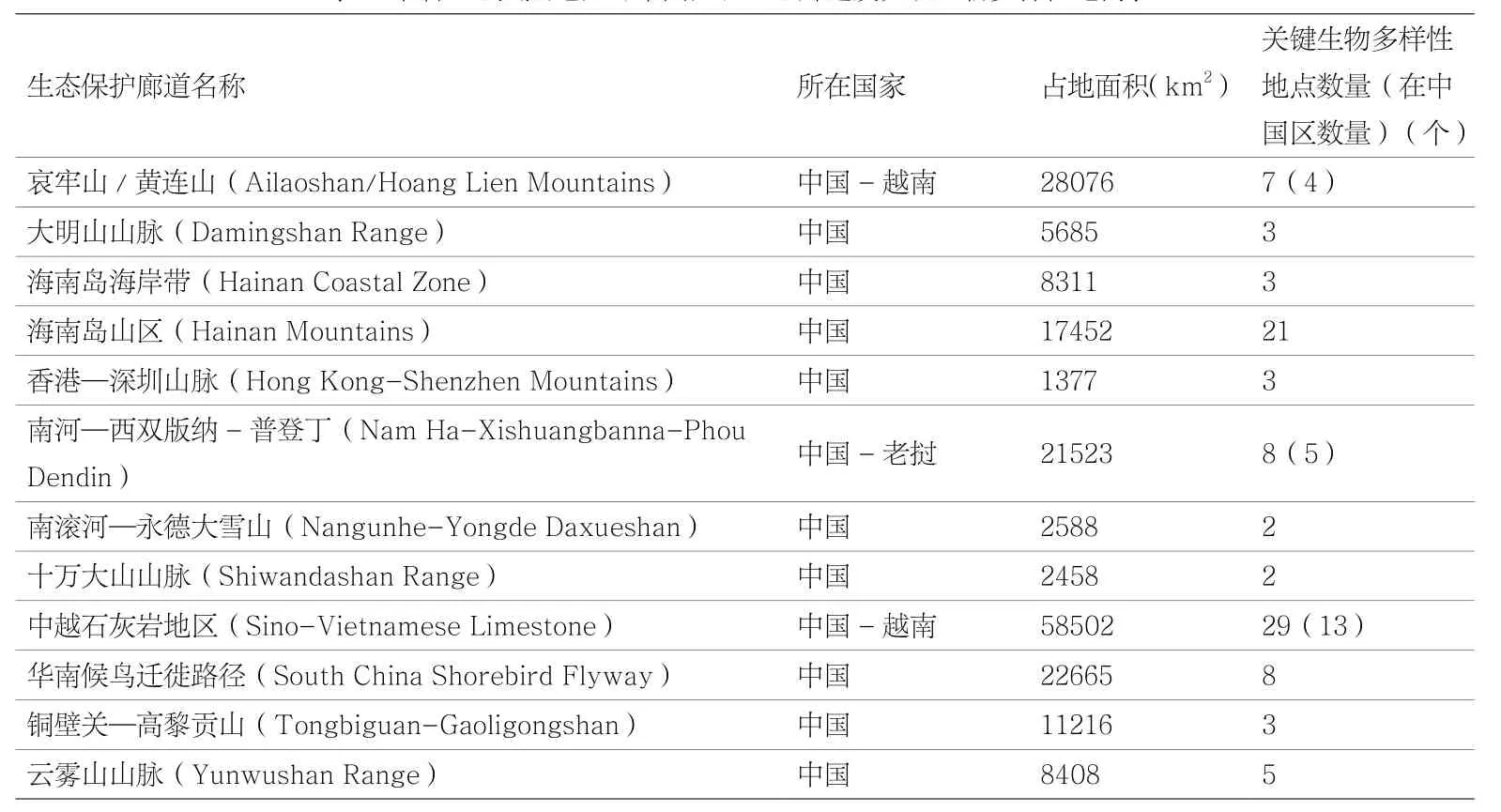

表3 印缅生态热点地区(中国区)生态廊道及关键生物多样性地简表

在这35个热点地区中,印缅生态热点地区(Indo-Burma)是人口最多(约3.3亿)、面积最大(约231万km2)、最不可替代的,但同时也是受威胁最严重的热点地区之一。印缅生态热点地区跨越中国境内的多个地区,包括云南南部、广西南部、广东南部、海南、香港和澳门等。据统计,中国区的陆地总面积约30.6327万km2,现居住人口超过1亿[9]53。相对于中国领土内的3个生态热点地区即中国西南山区(Mountains of Southwest China)、喜马拉雅山脉(Himalaya)、中亚山区(Mountains of Central Asia)而言,印缅生态热点地区(中国区)(图1)城镇化地区面积更大、工农业生产更发达,面临着更为严峻的保护形势。

当前,在区域或大尺度空间格局中研究生物多样性的保护已经得到了风景园林及相关学科的重视。钟林生等认为,基于地理环境和生态学视角的生物多样性是风景园林学科生物多样性的重要理论基础,对地理环境变化下生物多样性的现状进行概述,重点探讨了生物多样性的地理分布规律[10]。王云才提出了风景园林学科的生物多样性框,指出城市——区域尺度的生物多样性规划设计应该重点突出区域生态网络(生境与栖息地、廊道系统等)、绿道系统、生态安全格局、保护地体系、主体功能区体系等体系规划,通过构建完整的区域生态空间体系实现生物多样性保护目标[11]。岳邦瑞等,基于城市—区域整体环境的系统性和差异性以及生物流与过程,总结出城市——区域尺度的两种空间类型及其生物多样性保护规划的两种途径[12]。这些研究成果为生物多样性保护纳入大尺度的区域规划空间规划与政策管理提供了富有启发性的思考,尤其是王云才提到的主体功能区体系规划,正是笔者所重视的。

为此,本文拟在梳理印缅生态热点地区(中国区)的生态本底的基础上,评析当前该区域的城镇化发展趋势以及各种宏观的发展规划和生态保护,测算该地区的保护区面积与国土面积的比率,建立中国与国际生物多样性计划和爱知目标的保护区相关联的概念体系,评价该地区是否达到了爱知目标的要求。这些研究将为评估华南地区乃至中国对生物多样性的保护的进展以及制定国家和区域的保护区体系以及土地目标的政策提供基本的依据。

1 印缅生态热点地区(中国区)基本情况

一直以来,印缅生态热点地区(中国区)内物种丰富,生物多样性程度高。但近年来的城市化过度开发导致生物多样性损失严重,天然栖息地转变成商业橡胶、油棕、茶和其他经济作物种植园,同时野生生物狩猎和贸易、林业产品过度开发、过度捕鱼、合法和非法伐木是这一地区生物多样性面临的主要威胁,不断增加的水电大坝,也威胁着地区内的河流生态系统[9]129-159。例如,森林是生态热点地区最丰富的生态系统之一,虽然近年来我国大面积的人工造林保证了森林的覆盖率,甚至总面积有所增加[9]69,但原始森林比例的下降导致森林的结构和物种组成发生变化,引起森林功能退化。整个生态热点地区的野生动植物的密度远低于自然条件下的正常值,许多地区(包括保护区)出现“空森林综合症”(empty forests syndrome),即树林覆盖下的森林中并无生机勃勃的野生动植物[9]70。再如,湿地和沿海生态系统也受到城市工业扩张、环境污染和资源过度开发的严重影响,导致湿地大面积减少,沿海地区的生态系统功能退化。我国的红树林曾经广泛分布于沿海地区,特别是河口附近,而南部沿海地区的红树林面积正在锐减。比如说,深圳市属亚热带海洋性气候,海岸线长257.96 km,为红树林的生长及分布提供了适宜的环境,也是东半球东亚到澳大利亚候鸟迁徙线上重要的中转站。但是,据统计,深圳市的红树林分布面积已经从2003年的197.37hm2锐减至2013年的165.78hm2,下降幅度为16.01%。红树林面积减少的主要原因,一是被合法的大型市政工程征用,如建设港口、高速公路、燃汽工程等;二是被非法围垦养殖占用[13]。红树林面积不断减少,导致了海岸地区的生态功能退化。据统计,深圳福田红树林自然保护区从1992-1993年到1997-1998 年的5 年间,红树林的陆鸟密度下降了39 %[14]。

关键生态系统合作基金(Critical Ecosystem Partnership Fund) 在2012年10月发布的《印缅生态热点地区》(Indo-Burma Biodiversity Hotspot)研究报告中,通过三个层次(物种、地点、廊道)的量化,对印缅生态热点地区的生物多样性丰富程度进行分析总结,在印缅生态热点地区内划定了亟需保护的全球濒危物种、关键生物多样性地点和生态保护廊道,最大限度的长期保护其生物多样性。

在物种保护方面,关键生态系统合作基金根据世界自然保护联盟濒危物种红色目录(IUCN Red List of Threatened Species),在印缅生态热点地区内评定了754种全球濒危物种,140种极度濒危物种,230种中度濒危物种,384种轻度濒危物种[9]29;其中中国区内的濒危物种数量为305种,约占总数的40%,157种为中国特有[9]30(表1)。红色目录中对全球濒危的爬行动物、无脊椎动物和植物的调查评估不够完整[9]17,因此关键生态系统合作基金特别将无脊椎动物、植物和中国区内的鱼类和海龟列为优先保护的对象。尽管如此,目前仍存在大量未被发现的无脊椎动物,它们面临着灭绝的巨大风险。报告中公布的数据与之前报告的数据相比在濒危物种的数量上有所增加,但增加的数量并不明显,导致这种结果一方面是因为部分国家未提供濒危物种的数据(如缅甸),造成统计结果的不完整,另一方面因为部分数据未及时更新,仍使用之前调查的结果[9]28-30。因此,生物多样性保护的形势可能远比目前表现出来的情况严峻。

3 全国主体功能区规划与印缅生态热点地区(中国区)空间地域比较图

4 印缅生态热点地区(中国区)4个主要的生态区示意图

表4 广东、广西、海南和云南禁止开发区域面积和数量比较表

在关键生物多样性地点方面,关键生态系统合作基金划定了509个关键生物多样性地点(Key Biodiversity Area,缩写为KBA),面积约为38万km2,约占印缅生态热点地区总面积的16%,目前只有303个关键生物多样性地点(60%)整体或者部分纳入了正式的保护区(gazetted protected areas)。中国区内共有80个关键生物多样性地点(图2),其中25种(31%)保护濒危哺乳动物,38种(47%)保护濒危鸟类,20种(25%)保护濒危两栖动物,2种(2.5%)保护濒危鱼类,47种(59%)保护濒危植物[9]33-34;共有64个关键生物多样性地点(80%)属于保护区[9]316-319,这个比例在印缅生态热点地区各个国家中是比较高的。不过,《印缅生态热点地区》并没有指出其“保护区”相当于我国哪些保护地类型,如自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园等。这些保护区也没有列出具体的中文名称,因此无法进行其他相关性的研究。

在生态保护廊道上,关键生态系统合作基金划定了66条生态廊道,面积为106万km2,约占印缅生态热点地区总面积的46%,囊括了400个关键生物多样性地点,占总数的79%[9]49。其中在中国区或者部分在中国区的廊道是12条,这12条廊道包含75个关键生物多样性地点[9]49-51(图2和表3),占中国区关键生物多样性地点全部数量的93.75%,因此生态廊道的保护对于印缅生态热点地区(中国区)的生物多样性保护具有重要意义。在这些生态廊道中,关键生态系统合作基金拟优先资助保护的是海南岛山区和中越喀斯特地区(Sino-Vietnamese Limestone)。海南岛山区生态廊道包括岛内的主要山脉和山麓,原有热带落叶季雨林已经被大面积转化为耕地或者橡胶、咖啡种植园等,残留的森林栖息地部分地纳入到自然保护区系统内。此外,目前该地区也面临着道路基础设施建设和海南国际旅游岛开发等方面的威胁。中越喀斯特地区对全球灵长类动物和植物保护具有重要价值,该廊道内长期的商业伐木和种植,导致生态栖息地破碎化严重,其他相对完整的栖息地又面临林产品过度开发等问题。

2 印缅生态热点地区(中国区)城镇化发展规划与生态保护

印缅生态热点地区(中国区)内生物多样性极其丰富,新型城镇化建设引发的新一轮城市扩张,可能导致热点地区内城市用地面积的进一步增加,其生物多样性受到严重的威胁。截止2000年,中国大约有13%(约1万km2)的城市用地在4个生态热点地区内,其中印缅生态热点地区(中国区)的城市用地面积占了92%,而广东省约85%城市用地(6 300km2)分布在印缅生态热点地区(中国区)[15]。

在处理经济发展(即国土开发)和生态保护的关系上,根据资源承载能力开发的理念和提供生态产品的理念,当前我国中央和地方政府实施政策导向的主体功能区规划[16-17]。根据国务院于2010年12月21日发布的《全国主体功能区规划》,珠江三角洲地区被列为国家层面的优化开发区域,北部湾地区(即广西壮族自治区北部湾经济区以及广东省西南部和海南省西北部等环北部湾的部分地区)、海峡西岸经济区(含广东省东部的沿海部分地区)被列为国家层面的重点开发区域,它们均是进行工业化城镇化开发的城市化地区,然而这些地区大部分土地也位于印缅生态热点地区(中国区)。另一方面,上述地区周边的区域是限制进行大规模高强度工业化的限制开发区域(农产品主产区)——华南主产区,即包括以优质高档籼稻为主的优质水稻产业带,甘蔗产业带,以对虾、罗非鱼、鳗鲡为主的水产品产业带;该农产品主产区与印缅生态热点地区(中国区)的地域大部分重叠(图3)。可见,印缅生态热点地区(中国区)的城市和基础设施以及农业生产的持续扩张,自然植被的土地继续减少,面临着诸多两难的问题。尤其是广东省,城市化高度集中,农业生产需求量大,生态保育要求高,如何调节和平衡三者之间的矛盾,是生物多样性保护中极大的难题。

在《全国主体功能区规划》中,限制开发区域的开发内容分为农产品主产区和重点生态功能区,禁止开发区域的开发内容属于重点生态功能区。在国土开发中通过建设重点生态功能区既包括了以县级行政区为基本单元的“面”和以各类保护区的自然或法定边界为基本单元的“点”。这样的规划模式契合当前的行政区和保护区的管理制度,保证了可实施性。但是,这样的空间模式依然存在不少问题,比如说缺乏与国际生物多样性保护最新研究成果的衔接。在《全国主体功能区规划》中,与印缅生态热点地区(中国区)相关的有:南岭山地森林及生物多样性生态功能区、桂黔滇喀斯特石漠化防治生态功能区、川滇森林及生物多样性生态功能区、海南岛中部山区热带雨林生态功能区。南岭山地森林及生物多样性生态功能区尽管属于国家重点生态功能区,但是却是在印缅生态热点地区之外的。此外,我国主体功能区的空间模式缺乏“廊道”的元素,无法有效连接禁止开发区域中各种点状的保护区,形成完整的生态安全格局,如上述关键生态系统合作基金划出的华南候鸟迁徙路径正是广东、广西沿海城市化快速发展的地带,缺乏应有的生态廊道规划(图3)。从长远来看,上述跨省区的生态廊道建设,需要依托泛珠江三角洲行政区之间的合作平台和机制。

此后,广东、广西、海南和云南四省(自治区)发布的省级主体功能区划进一步细化了中央政府的规划,并在生态保护上有所完善,逐渐形成了保护地和生态廊道相结合的格局。尽管这些省(区)提出了沿着海岸、河流和山脉建设生态廊道,有些区域甚至与上述关键生态系统合作基金划定的生态廊道部分吻合,但是依然没有落实在具体的地域上。笔者认为,这可能还需要更为专项的规划给予深化,而关键生态系统合作基金的生态廊道和关键生物多样性地点相结合的区域规划模式值得借鉴。

3 印缅生态热点地区(中国区)保护区面积测算

未来几十年,快速城镇化给生物多样性保护提出了更高的要求,城市扩张将会给生态热点地区造成严重的负面影响,其引起的生物均质化、栖息地的破碎化甚至消失将导致热点内生物多样性和生态功能的退化,而生物多样性保护途径对地区的可持续性发展有重要影响。

2010年第十届联合国生物多样性公约(CBD)会议上提出《生物多样性计划和爱知目标》,建议将生物多样性纳入整个政府和社会主流,通过宣传和政策制定,提高人们对生物多样性价值的认识,鼓励制定有助于保护生物多样性的奖励措施,降低自然栖息地的退化速度,增强其生态服务功能等。目标11特别提出建议到2020年,至少保护17%的陆地和内陆水域和10%的沿海和海洋地区,特别是通过有效公平的保护措施,管理有重要生物多样性和生态服务功能价值的地区,从而建立具有生态代表性的、各系统之间紧密联系的保护区域[18]20,82。

2014年生物多样性公约秘书处出版的第四版《全球生物多样性展望》对《2011-2020年生物多样性战略计划》的执行情况做了中期评估,分析明确取得的进展和仍面临的挑战,提出了未来的行动方向。总的来说,为保护生物多样性而建立的陆地保护区面积正在稳步增长,而海洋保护区的划分工作也正在加快。近四分之一的国家已批准了保护17%的陆地面积的目标。按照目前的增长速度,陆地区域的百分比目标将在2020年之前实现;总体而言,相关预测显示海洋区域的目标将无法实现[18]83。

1992年6月签署的《生物多样性公约》第8条“就地保护”要求每一缔约国应尽可能并酌情建立保护区系统或需要采取特殊措施以保护生物多样性地区。该公约中的“保护区”尽管没有明确的定义,但是其缘起与1992年 2月国际自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,简称IUCN)主持召开的第4 届国家公园和保护区大会的保护区分类专题研讨会及其成果相关[19]。该研讨会对保护区给出了如下的定义:保护区是指致力于生物多样性、自然及其相关文化资源的保护和维持,并通过立法或其他有效手段进行管理的陆地和海域[20]。此后,1994年国际自然保护联盟在《保护区管理类型指南》(Guidelines for Protected Area Management Categories)中把保护区划分为6类。应该注意到的是,各个国家和地区的保护区建立和管理的条件千差万别。在中国,根据《全国主体功能区规划》中对于“禁止开发区域”的定义和范畴,世界文化自然遗产以及各级的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要水源地(如国际重要湿地、湿地公园、水源保护区、水产种质资源保护区)等,均属于保护区(Protected Area)。笔者认为,这是我国目前最为完整的保护区体系,可以和国际自然保护联盟的体系相对应,也应该认为等同于《生物多样性公约》所指的“保护区”。

根据《全国主体功能区规划》,截止2010年10月31日,国家禁止开发区域共1 443处,总面积约120万km2(总面积中已扣除部分相互重叠的面积),占全国陆地国土面积的12.5%。如果算上省(自治区、直辖市)、市、县各级禁止开发区域的面积,其比率还会更高一些。另一方面,根据各省的主体功能区划的资料,广东、广西和海南禁止开发区域面积总体上而言,均低于17%。尽管云南的比率是19.5%(表4),但是由于是未扣除各保护区相互重叠的面积而计算的,其比率明显偏高。据了解,三江并流世界自然遗产(17 097.3km2)包括了三江并流国家级风景名胜区(9 650.1km2)以及高黎贡山国家级自然保护区(4 055.5 km2)、白马雪山国家级自然保护区(2816.4km2)、哈巴雪山省级自然保护区(219.08 km2)、云岭省级自然保护区(758.94km2)、碧塔海省级自然保护区(141.33 km2)等几乎全部地区。如扣取这些重叠的面积,云南省的保护区占全省行政区面积将可能低于15.2%。

生物多样性不是均匀地分布在地球,而是随从于复杂的由这个星球的气候、地质和演化历史决定的模式;这些模式被称为“生态区”。世界自然基金会认为生态区(Ecoregions)是“包含一个地理上独特的物种、自然群落和环境条件的大面积的陆地或水域”(www.worldwildlife.org/biomes),其边界内包括了重要的生态和进化过程最强烈的相互作用。在近期内出现干扰或变化之前,一个生态区的边界接近于自然群落的原始范围。当前,世界自然基金会共划分了陆地生态区867个、淡水生态区53个和海洋生态区232个。因此,从生态区尺度来分析印缅生态热点地区(中国区)现有的保护区,可以进一步评价我国的生物多样性保护是否重点突出、目标准确。

当前,印缅生态热点地区(中国区) 4个生态区是北印度支那亚热带森林生态区(Northern Indochina subtropical forests)、南中国—越南亚热带常绿森林生态区(South China-Vietnam subtropical evergreen forests)、海南岛热带季雨林生态区(Hainan Island monsoon rain forests)和南中国海岛屿生态区(South China sea islands)(图4)。因此,笔者基于关键生态系统合作基金关键生物多样性地点和上述4省(自治区)的禁止开发区域的数据,尝试对上述4个生态区的保护区的土地面积和比率进行尽量精确的统计,并列出双方已设立或者没有设立的保护区的基本情况,具体如表5所示。

从表5可知,如果将各级禁止开发区域的面积全部统计叠加,只有海南岛热带季雨林生态区的保护区面积超过了17%的目标,达到26.26 %,如再加上五指山省级风景名胜区和南高岭省级森林公园的面积数据,其比率还会更高一些;而北印度支那亚热带森林生态区的保护区面积,仅占生态区总面积的13.82%;南中国—越南亚热带常绿森林生态区的保护区面积,占生态区总面积的15.06%;南中国海岛屿生态区目前未设立陆地保护区。其中,需要注意的是,由于没有扣取保护区相互重叠的面积,北印度支那亚热带森林生态区和南中国—越南亚热带常绿森林生态区的保护区实际比例分别低于13.82%和15.06%。就目前而言,为实现保护区占陆地面积的17%的目标,中国境内的北印度支那亚热带森林生态区、南中国—越南亚热带常绿森林生态区至少需要分别增加4 136 km2和3 161 km2的保护区面积。进一步来看,如果仅将国家禁止开发区域的面积统计叠加,那么4个生态区的保护区面积比例都与17%的目标存在非常大的差距,目前它们分别只占生态区总面积的9.52%、6.74%、13.13%和0%。

根据上述生态区的数据,在整个印缅生态热点地区(中国区)(306 327 km2)中,目前的各级禁止开发区域面积约为46 007 km2、国家禁止开发区域面积约为25 115 km2,占全区的比率分别为15.02%和8.2%,还没有得到国际生物多样性保护的爱知目标的要求。另一方面,由于生态热点地区本身是生物资源特别丰富的地区,其保护区比率应该高于其他地区的。但是根据《全国主体功能区规划》,截止2010年10月31日,我国的国家禁止开发区域占全国陆地国土面积的12.5%,远高于印缅生态热点地区(中国区)的8.2%。可见,我国在建设保护区体系过程中,对国际上的生态热点地区研究成果的重视,远远不够。

4 结论

未来几十年如何协调城市化与生物多样性保护之间的关系,成为我们需要面临的重要问题。

首先,我国生物多样性保护目标应与国际上的保护目标相一致。印缅生态热点地区相关的省份和自治区,全部没有达到爱知目标要求的保护面积占国土面积的17%的要求。在生物多样性保护特别重要的印缅生态热点地区(中国区),保护区占国土面积的比率约在15.02%,也是没有达到爱知目标的要求;其国家级的保护区面积比率只有8.2%,甚至低于全国性的比率。因此,未来需要将更多亟需保护的地区纳入到保护区中,完善区域的生态网络结构;国家级的保护区的比率急需提高。

其次,我国的城镇化建设目标应与生物多样性保护目标相协调。各省(区)应该根据本省(区)在印缅生态热点地区内的特点,应加强各部门之间的沟通协调,在生物多样性保护优先的原则的基础上,制定有针对性的城镇化建设政策。同时为保证印缅热点地区的生态完整性,应加强各省(区)之间的联系,建立统一的管理保护机构,实现区域性整体规划研究。

最后,印缅生态热点地区(中国区)尤其是广东省的珠江三角洲地区和沿海地区,是城市化高度集中、农业生产需求量大和生态保育要求高的地区,如何调节和平衡三者之间的矛盾,是生物多样性保护中极大的难题。

总的来说,在我国快速城市化进程中,如何在保证现有保护区面积不变的基础上,扩大或者增加建立新的保护区,建立保护区之间的生态廊道,协调生态保护、农业生产和城市建设,应该是各级政府和相关机构亟需解决的问题。

致谢:

两位作者分别于2013-2014年和2014-2015年在美国宾夕法尼亚大学设计学院风景园林系访学,承蒙合作导师理查德·韦勒(Richard Weller)教授对本研究主题进行了指导,特此致谢!

注释:

表1、表2、表3分别根据《印缅生态热点地区》(Indo-Burma Biodiversity Hotspot)研究报告第29页、第34页、第49-51页的资料整理而成;表4根据《广东省主体功能区规划》《广西壮族自治区主体功能区规划》《海南省主体功能区规划》《云南省主体功能区规划》的相关资料整理而成;图2在《印缅生态热点地区》(Indo-Burma Biodiversity Hotspot)研究报告第36-37 页的“Site and Corridor Outcomes for China”图纸的基础上改绘。

[1] Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis(中文版)[M].Washington DC:Island Press, 2005:79-81.

[2]千年生态系统评估,世界资源研究所,著.国家环境保护总局履行《生物多样性公约》办公室,译.生态系统与人类福祉:生物多样性综合报告[M].北京:中国环境科学出版社,2005:8,62.

[3] Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Cities and Biodiversity Outlook—Action and Policy [R]. Montreal: Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2012:8,7,16.

[4] Karen C. Regional Assessment of Asia. Urbanization Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities [M]. Berlin: Springer, 2013: 54.

[5]丛艳国,徐正春.快速城市化地区设立自然保护区的必要性与可行性——以珠江三角洲为例[J].林业经济,2007,(8):68-71.

[6]陈波,汪科继.高速城市化时代的城市生物多样性保护和规划[J].现代园林,2006,(1):15-19.

[7]徐溯源,沈清基.城市生物多样性保护——规划理想与实现途径[J].现代城市研究,2009,(9):12-18.

[8] Norman Myers. Threatened biotas: ‘hot spots’ in tropical forests [J].The Environmentalist, 1988, (8):178-208.

[9] Critical Ecosystem Partnership Fund. Indo-Burma Biodiversity Hotspot[R].2012:53, 129-159, 69,70,29,30,17,28-30,33-34,316-319,49,49-51.

[10]钟林生,马向远.基于地理环境的生物多样性分布探讨[J].风景园林,2014,(1):32-35.

[11]王云才.基于风景园林学科的生物多样性框[J].风景园林,2014,(1):36-41.

[12]岳邦瑞,康世磊,江畅.城市—区域尺度的生物多样性保护规划途径研究[J].风景园林,2014,(1):42-46.

[13]李瑜,茹正忠,程华荣,王佐霖,昝欣.深圳红树林湿地管理模式研究[J].广东林业科技,2013,29(6):31-37.

[14]李海生,陈桂珠,昝启杰.深圳市红树林的保护及其恢复[J].城市环境与城市生态,2007,20(4):10-12.

[15] Thomas Elmqvist, Michail Fragkias, Julie Goodness,et al.. Urbanization Biodiversity and Ecosystem Services:Challenges and Opportunities [M]. Berlin: Springer,2013:58-59.

[16]国家发展改革委宏观经济研究院国土地区研究所课题组.我国主体功能区划分及其分类政策初步研究[J].宏观经济研究,2007,(4):3-10.

[17]杨伟民,袁喜禄,张耕田,董煜,孙玥.实施主体功能区战略,构建高效、协调、可持续的美好家园——主体功能区战略研究总报告[J].管理世界,2012,(10):1-17,30.

[18]生物多样性公约秘书处.第四版《全球生物多样性展望》[R].蒙特利尔:2014:20,82, 83.

[19]薛达元.第四届国家公园与保护区世界大会简介[J].农村生态环境,1992,8(2):64.

[20]王智,蒋明康,朱广庆,陶思明,周海丽.IUCN保护区分类系统与中国自然保护区分类标准的比较.农村生态环境[J].2004, 20(2):72-76.

An Introduction and Analysis of Biodiversity Conservation in Indo-Burma Biodiversity Hotspot

ZHANG Yang LIN Guang-si

China is undergoing rapid urbanization. The land of biodiversity hotspots is being occupied, and the area of Key Biodiversity Areas (KBAs) in the hotspots is decreasing. Biodiversity and ecosystem services are severely affected. Based on the report of Indo-Burma Biodiversity Hotspot from Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), the authors introduced the ecosystem condition in the Chinese area of Indo-Burma Biodiversity Hotspot. By investigating the planning of main functional zones of national, and some provincial and autonomous regions, we find the conflict between protection of biodiversity and urban development and agricultural production in the Chinese area. By measuring the ratio between reserve areas and land areas in relevant provinces and eco-regions, we found none reaches 17%, which is set by the Strategic Plan for Biodiversity and the Aichi Targets. In the Chinese area, the ratio is about 15.02%, which does not reach Aichi Targets (17%). Additionally, national reserve area rate is only 8.2%, which is also less than the national rate (12.5%).

Urbanization; Biodiversity Conservation; Biodiversity Hotspots; Ecological Hotspots; Protected Area; Ecoregion; Ecological Security Pattern

本论文得到国家留学基金资助。

TU986

A

1673-1530(2015)06-0016-09

10.14085/j.fjyl.2015.06.0016.09

2015-03-10

张洋/1986年生/男/北京林业大学园林学院风景园林学博士生/美国宾夕法尼亚大学联合培养博士研究生(北京100083)

林广思/1977年生/男/博士/华南理工大学建筑学院风景园林系副教授/亚热带建筑科学国家重点实验室、广州市景观建筑重点实验室固定研究人员/美国宾夕法尼亚大学访问学者(广州510641)

邮箱:asilin@126.com

Fund Item: This paper is funded by the National Foundation for Studying Abroad.