快速公交客运走廊规划研究

2015-11-09常成志交通运输部科学研究院北京100029

常成志(交通运输部科学研究院,北京 100029)

快速公交客运走廊规划研究

常成志

(交通运输部科学研究院,北京 100029)

在总结城市快速公交(Bus Rapid Transit,BRT)客运走廊发展现状的基础上,归纳了BRT客运走廊的判定方法,分析了BRT客运走廊的影响范围,并从城市发展、城市道路功能分类两方面对BRT客运走廊规划中的影响因素进行了深入分析,以期为我国BRT客运走廊系统的规划提供参考。分析表明,BRT客运走廊规划中需要更加注重与沿线周边土地开发的关系,理清各种公交专用道类型对BRT客运走廊规划的影响,同时还应加强走廊内部各种交通方式与BRT系统的有机衔接,只有对走廊内所有的交通要素进行系统规划,才能发挥其最佳效果。

快速公交;客运走廊规划;走廊判别;判定方法;道路功能分类

第1卷 第1期|2015年2月

0 引言

城市快速公交系统(Bus Rapid Transit,BRT)作为一种能够提供高质量公共交通服务、缓解交通拥堵、改善空间环境的低成本、高效率的大运量公共交通方式,能够为乘客提供快捷、舒适、经济的出行服务。近年来,我国出台了一系列鼓励快速公交系统发展的政策文件,2012年发布的《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》明确了“要科学确定城市公共交通模式,根据城市实际发展需要合理规划建设以公共汽电车为主体的地面公共交通系统,包括快速公共汽车、现代有轨电车等大容量地面交通系统”,2013年发布的《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》也提出“要积极发展大容量地面公共交通”,同时交通运输部明确对“公交都市”创建城市BRT运行监测系统建设进行支持。

BRT系统在国外的稳步发展和成功的应用案例,以及我国各级政府对推进公交优先发展战略的政策支持,使得我国BRT系统发展取得了突破性的进展。截至2013年底,北京、广州、杭州、枣庄等22个城市开通了64条BRT客运走廊,线路走廊长度达到2 753km,投入运营BRT车辆4 484 辆[1]。BRT客运走廊规划是快速公交系统规划中的关键步骤,本文结合国内外城市BRT系统的发展经验,系统地分析了BRT客运走廊的判定方法、影响范围,并深入分析了BRT走廊规划中的关键影响因素。

1 BRT客运走廊概述

HCM2000(《道路通行能力手册》,美国交通研究委员会(TRB)编写)中将交通走廊(Corri⁃dor)定义为:一系列平行的、服务于两个固定区域之间的道路和交通方式,且它们之间具有相互竞争关系[2]。城市快速公交(BRT)走廊定义为以城市快速公交(BRT)线路为核心,两侧一定距离辐射范围所形成的带状区域。它包含以下几层含义:BRT客运走廊不单纯指公交专用道、BRT车站等交通服务设施,还包括一定范围的影响区;BRT客运走廊形状不固定,可以是直线形的,也可以是环形的,还可以是由几条平行道路组成;BRT客运走廊内可有多种交通方式,但由于走廊的交通流量大,必须以大运量的快速交通方式为主。

城市BRT客运走廊是在城市发展走廊基础上形成的客运通道。城市发展走廊是以城市主要干道或沟通主要客流走向的大运量公共交通走廊为轴线,在一定范围内发生人口的增加、经济的活跃、大量客货流的交通等现象,进一步成为带动城市发展的“核心地带”。城市发展走廊反映了一个城市的主客流流向,相当于一个城市的主动脉,主动脉的通畅与否,影响着城市的交通效率,进而影响一个城市的发展。同时,城市发展走廊也是构建未来组团式城市的一个必不可少的贯通性条件。在机动化进程加速进行的背景下,城市发展走廊由于作为城市的“主轴”或“核心区域”,将汇集大量的出行者在走廊范围内或通过走廊出行。

2 BRT客运走廊判定

判定BRT客运走廊是规划城市快速公交系统的前提和关键步骤之一,也是确定具体BRT线路走向的依据。BRT客运走廊判定主要涉及走廊路径的找寻和走廊范围的确定两个方面的内容。

2.1BRT客运走廊判定方法

正确判断城市客运交通走廊对引导城市发展起着至关重要的作用,也是分析、选择大运量客运交通线路走向的基本依据。客流需求是BRT客运走廊规划的基础,依据预测的通道客流量进行BRT走廊的判别,其核心还是经典的四阶段交通需求预测方法。城市BRT客运走廊识别较常用的方法主要有经验判断法、出行期望径路图法和两步聚类识别法。

(1)经验判断法

经验判断法主要考虑人口与岗位在城市的分布情况,将人口与岗位数据分摊到交通小区中去,得到相应的人口与岗位分布图,在这个图上根据专家或专业人员的经验画出线路的走向。这种方法忽略了不同的出行者出行行为的差异,而只考虑了城市的人口密度的分布情况[3]。

(2)出行期望径路图法

通过交通预测四阶段法预测得到规划年的全方式出行OD矩阵,在规划年道路网的基础上按最短路分配方法将规划年全方式OD客流分配到规划年道路网上,反映城市居民最期望的出行径路,根据分配结果,按照各路段的客流量大小,得到城市出行主径路路段。城市出行主径路路段反映了城市的主客流流向,也就是城市所有居民在规划年期望出行最常使用的道路,这道路即为城市的走廊[3]。

(3)两步聚类识别法

所谓两步聚类识别,就是走廊识别要分两步走。首先将所有的OD点对分类为有限个聚类中心(一般为20~30个聚类中心),缩小OD点对的数量,然后运用模糊聚类的方法获得交通的主流向以及其相应的流量,结合走廊的布局原则及方法确定城市的主要交通走廊[4-5]。

客流需求预测是BRT客运走廊规划的前提,精确判定城市主要客运走廊需要城市远期的出行数据作为支撑。为满足城市客流需求,工程实践中一般采用应用较广的出行期望径路图法判别城市综合公交走廊的走向[6]。应用出行期望径路图法将城市各主径路描绘出来后,根据城市发展走廊的等级和客流预测结果,确定客运走廊骨干道路主导公共交通方式,详见表1。

表1 城市发展走廊等级划分与其主导公共交通方式

2.2BRT客运走廊影响范围分析

快速公交系统是大容量的公共交通方式,其规划和建设将直接影响周边居民出行方式选择及沿线土地开发,同时也将会促进沿线城市公共基础设施优化布局,尤其是对现状常规公交线网布局的影响重大。因此确定BRT客运走廊的影响范围至关重要。

城市BRT客运走廊影响范围的确定方法有很多种,一般是结合既有研究成果和实地考察确定。关于这个问题的研究,较多的分析是从走廊对周边土地开发的影响范围开始。国内外学者在研究中,往往根据经验将BRT车站周围一定范围作为其开发利益的主要影响区域。

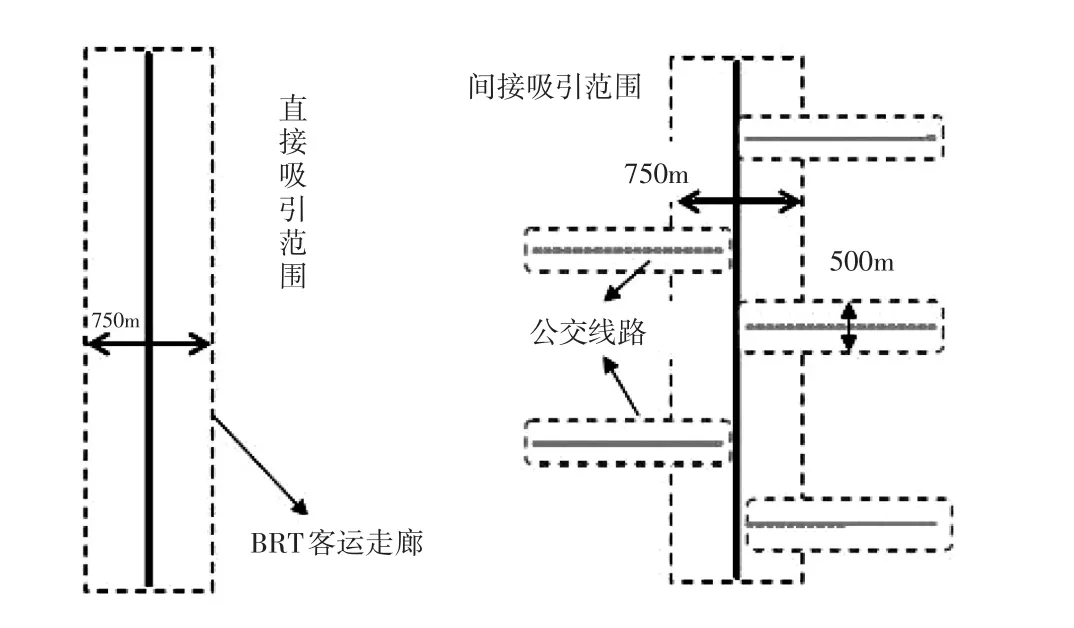

BRT客运走廊吸引范围是指BRT客流来源的区域范围,城市BRT客运走廊内包含BRT、常规公交、社区巴士等多种公共交通方式,这就涉及到多条交通线,不同的交通线其服务范围也有所不同,可分为一次吸引范围和二次吸引范围。一次吸引范围也称直接吸引范围,指BRT吸引的直接客流区范围,是步行可到达BRT站点的客流发生区域;二次吸引范围也称间接吸引范围,指通过其他交通方式(即非步行)可与BRT换乘的客流区域范围[7]。

根据实际经验,取垂直距离750m划出一次吸引范围,取垂直距离3 000m内的接驳常规公交两侧垂直距离500m内划出二次吸引范围[8],详见图1。

在BRT走廊内,BRT与常规公交分别为干线和支线的关系,BRT主要承担中远距离客流,充分发挥其大运量、快速、准时、舒适的系统特征;常规公交运量小、机动灵活,主要为BRT客运走廊集疏客流,扩大BRT客运走廊的覆盖范围,创造良好的区内出行。因此对于新形成的BRT客运走廊来说,合理地布设常规公交线路,可大大提高BRT客运走廊的利用率,延伸BRT走廊的影响范围。

图1 BRT走廊吸引范围示意图

3 BRT客运走廊规划关键影响因素分析

3.1BRT客运走廊与城市发展的关系

BRT客运走廊位置的选择不仅关系到快速公交系统是否能为更多人所使用,而且还对城市未来发展有着深远影响。走廊通道位置的选择始于起讫点研究,它可以从时间和空间的角度去分析日常通勤模式。显然,关键是考虑减少大多数人的出行距离和时间,这一目标通常导致客运走廊位于主要目的地如工厂、学校、居民区和商业区等附近。

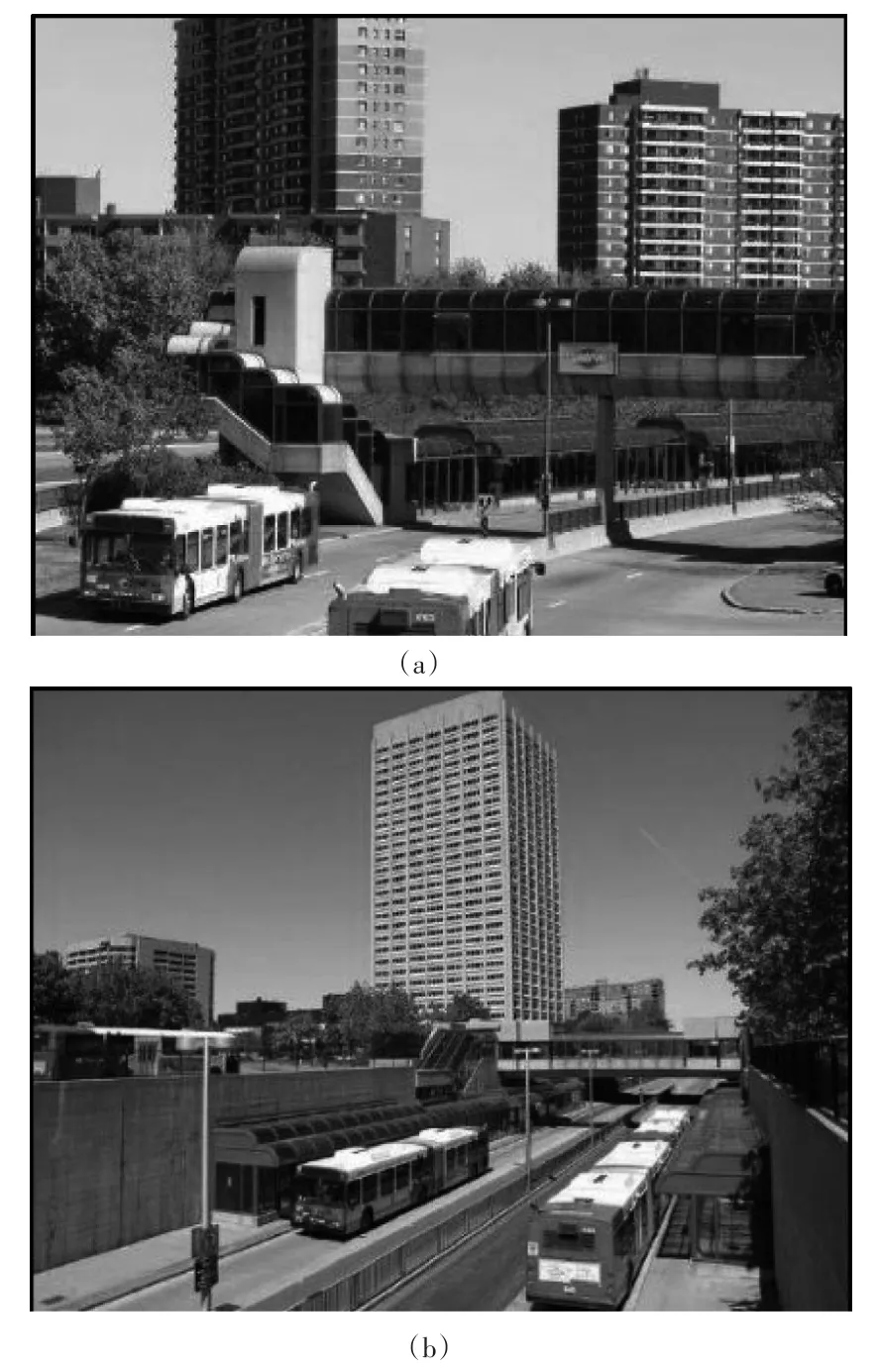

BRT客运走廊与沿线用地开发的关系将对城市发展起到持久的影响。快速公交走廊可以促进沿线周边区域经济的可持续发展,快速公交站点的选址将方便乘客购物、就业以及搭乘公交服务作为考虑因素,而人口高度密集的城市中心区为快速公交系统的运营提供了充足的客流保障。如巴西库里蒂巴的快速公交系统大大促进了走廊沿线周边的商业及住宅开发(见图2),城市土地开发也以BRT走廊引导为显著特征,5条BRT走廊沿线呈现高密度、高强度开发,高层公共建筑、多层和高层住宅集中布置在BRT走廊两侧,其余地区是低层、低密度住宅或公园绿地。城市主要的商务、商业、公共活动等集中在这5条轴线上。轴线与轴线之间是严格控制的低容积的居住区,禁止高层建筑的开发。库里蒂巴非常完整而且成功地体现了公交引导(TOD)、有机疏散等国际先进规划理念[9]。

图2 BRT客运走廊对道路沿线高强度土地开发的支持

加拿大渥太华在20世纪70年代确定了多中心的城市规划方案:将渥太华市中心作为整个地区的商业、办公和文化的主中心,以此为中心设立一级、二级“卫星”中心。依托BRT客运走廊发展TOD开发模式,通过地面的优先独立路权穿过城市中心,其中4条走廊都在市政规划中心区域,第5条到达魁北克的Outdoors区域。政府通过土地使用政策和指南实施TOD战略,鼓励公司、居民集中在公共交通站点附近地区(见图3)。通过“由外及内”的BRT发展策略,使该地区比北美大多数其他城市都更好地实现了以公共交通为主导的土地发展模式[10]。

图3 渥太华BRT站点周边土地开发

3.2BRT客运走廊与城市道路功能分类的关系

经计算,研究区内黑云母二长花岗岩岩石生热率估算为3.23~12.34 μW/m2,平均值5.24 μW/m2,除孔深600 m处岩石生热率突变外,整体上比较稳定,处于3.23~5.18 μW/m2,见图2,其中U、Th和40K放射性产热分别占岩石生热率的30.84%、59.68%、9.48%,说明岩石生热率主要依靠铀钍贡献,钾贡献率较小,研究区岩石生热率高于世界范围内花岗岩放射性生热率平均值2.5 μW/m2,为高产热花岗岩(HHP)。

BRT客运走廊与城市道路功能分类密切相关。BRT客运走廊的设置需要合理调整城市道路的功能分类以提高或保持快速公交系统的服务水平。城市道路功能分类的主要目的是对网络中各条道路在功能上进行合理分类,使道路系统的通行能力在不同时间段、针对不同的交通功能需求得以充分的发挥。快速公交系统由于利用城市道路系统来设置供其运营的公交专用道路设施,因此合理的道路系统功能分类与充分发挥及保持快速公交系统的运营服务水平是密切相关的。

目前,我国大部分的公交专用道(路)及世界许多BRT客运走廊专用道设置在城市主干道。而人行公交专用道、非机动车公交专用道及非机动公交为主道路则是适合于中国特色新的规划概念,目前还没有实施的先例[11]。

(1)城市主干道

目前多数BRT客运走廊都设置在城市主要干道(包括城市快速路)上,因为大部分快速公交系统往往是在城市主干道路网系统形成以后才逐步建立起来的,城市主要客流集散点,如大的居民区、商业中心、对外交通枢纽均分布在城市主干道路网周边,根据公交客运需求以及现状城市用地情况,城市主干道往往也是城市主要客流走廊。

将BRT专用道设置在城市主干道形成主要的BRT客运走廊,其主要的问题在于如何合理安排各种交通方式互相冲突的功能需求:①大量过境机动车的通行能力与服务水平的需求;②机动车在交叉口的转向车道设计及信号相位优化;③沿街建筑车辆出入口安排及转向的处理;④行人及公交乘客连接步行通道的设计;⑤快速公交车辆的停靠位置以及超车空间;⑥走廊内BRT线路与其他常规公交线路或其他公共交通方式的整合和衔接。

(2)公交专用道路

在公交专用道路上设置BRT客运走廊有以下两种形式:①将整条城市道路作为供快速公交通行的公交专用道路;②建设供快速公交通行的独立式公交专用道路,如高架公交专用道路、公交隧道,或在道路一侧完全封闭的公交专用道路,例如厦门的高架BRT系统。

(3)地方性或区域性道路

在地方性或区域性道路设置BRT客运走廊共有两种形式。一种是在平行于城市快速干道或是主干道的地方性及区域性干道上设置快速公交客运走廊。这种方式的优势在于城市快速干道或主干道可以承担绝大部分的过境及区域性机动车通行需求,地方性或区域性道路承担公交客流以及区域性及路段两侧发生的机动车出行需求。另一种方式是在相对独立的地方性或区域性道路设置快速公交走廊,这种独立的快速公交客运走廊一般可以作为一条快速公交线路的一部分,或者作为联络线联系其他快速公交线路。

(4)非机动车与公交为主道路

非机动车与公交为主道路的主要功能是为了满足非机动车和公交车辆的快速通行,只允许道路周边小区始发通行或者短途出行的机动车通行,行人主要在道路两侧的人行道上通行。规划与设置非机动车与公交为主的道路关键是对区域性或过境性机动车交通的限制措施,具体包括:①在路段两端交叉口设置标志限制机动车车辆直行以避免过境性或区域性机动车驶入;②在某些路段设置机动车单行或禁行标志;③在部分路段对机动车行驶车速进行限制。

(5)非机动车与公交专用道路

非机动车与公交专用道路是指在一条城市道路上只允许非机动车与公交车辆通行,行人交通在道路两侧的人行道上通行。由于我国大部分城市的土地利用呈现混合型利用状态,道路沿线建筑的机动车出入需求使得实施非机动车与公交专用道非常困难,但是在道路狭窄的老城核心区等特定区域的有条件的路段,可以考虑采用时段性的非机动与公交专用道。

城市规划部门在规划新兴城市或者城市新区时,可以考虑采用非机动车与公交专用道路的形式,非机动车与公交专用道路一般将道路红线宽度控制在16~20m。

(6)人行与公交专用道

人行与公交专用道可分为两类:一类为公交专用道路与普通人行道的组合,行人在人行道上通行,道路的断面形式与普通道路基本一致;另一类为公交专用道路与大规模人行广场的组合,这种布置方式旨在将快速公交系统直接引入公交客流的集散地以方便乘客乘坐公共交通出行,但此布置形式中,快速公交系统将降低速度运行,以保证行人的安全。

4 结论

在经历近10年的发展后,我国在BRT客运走廊系统规划、设计、运营管理等方面的研究和应用已经积累了大量的经验。但随着城市居民出行对公共交通服务品质要求的不断提高,小汽车保有量的不断增加,城市可建设空间不断减少,未来BRT客运走廊规划面临新的要求,需要更加注重与沿线周边土地开发的关系,同时还应加强走廊内部各种交通方式与BRT系统的有机衔接,只有对走廊内所有的交通要素进行系统规划,才能发挥其最佳效果。

[1]交通运输部.中国城市客运发展报告(2013)[M].北京:人民交通出版社,2014.

[2] 吴娇蓉,李铭,王晨.城市轨道交通走廊道路公交线路调整集确定方法[J].城市轨道交通研究,2014(5):25-31.

[3]彭庆艳.大城市轨道交通线网规划方案研究[D].上海:同济大学,2002.

[4]于世军,李旭宏,王健,等.城市客运交通走廊判定方法研究[J].公路交通科技,2006,23(11):105-110.

[5]范东涛,杨涛.城市交通流主流向两步聚类筛选方法研究[J].中国公路学报,1997,4(10):85-89.

[6]张伶婉.城市综合公交走廊系统配置研究[D].成都:西南交通大学,2014.

[7]黄文娟.轨道交通与常规公交换乘协调研究[D].西安:长安大学,2004.

[8] 中国城市规划设计研究院.北京城市轨道交通线网优化调整[R].北京:中国城市规划设计研究院,2003.

[9]杨涛,过秀成,张鉴,等.库里蒂巴一体化公共交通系统[J].城市交通,2009,5(3):35-42.

[10] 莫一魁.“BRT主导型”TOD与城市空间有序发展[J].交通科技与经济,2008(5):78-80.

[11]郭继孚,徐康明,陈燕凌,等.国内外快速公交系统发展实践[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:19-20.

BRT Passenger Corridor Planning

CHANG Cheng-zhi

(China Academy of Transportation Science,Beijing 100029,China)

Based on the BRT corridor development status,the BRT corridor identification methods are summed up,the influence scope of BRT corridor is analyzed,and an in-depth analysis of the influencing factors of BRT corridor planning is carried out from two aspects of urban development and road function⁃al classification,in order to provide

for BRT corridor planning in China.It was showed that BRT passenger corridor planning deserves more emphasis on relations with surrounding land develop⁃ment along,the impact of various types of bus lanes on passenger corridor BRT planning should be sort⁃ed through,and the organic link between BRT corridor system and other transport modes should also be strengthened.Only when all the transport elements in the BRT corridor are taken into account systemati⁃cally,can its best effect be achieved.

BRT;passenger corridor planning;corridor identification;identification method;road functional classification

U491

A

2095-9931(2015)01-0038-05

10.16503/j.cnki.2095-9931.2015.01.007

2014-11-24