敦煌遗书书法艺术研究

2015-10-29孙占鳌

孙占鳌

[摘要]敦煌遗书书法全面反映了中国古代书法艺术发展的历程,是研究中国古代书法最丰富、最系统的珍贵资料。本文从书写者、书体、分期、艺术特征、价值等方面对敦煌遗书书法艺术进行了研究。

[关键词]敦煌遗书 ;书法艺术;中国文字

[中图分类号]J292.2 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2015)20-0005-06

卷帙浩繁的敦煌遗书,是中国古代书法艺术的博物馆。研究敦煌遗书书法艺术,对探讨中国文字、书法发展历程及其规律,具有重大的历史意义和现实意义。

一、敦煌遗书的书写者

敦煌遗书大都是手卷形式,用纸或绢从右至左抄写,然后粘接成长卷,最长的达十几米,所以也叫敦煌卷子或敦煌写卷。通常在尾部有木轴,使全卷可以卷起来存放,较考究的还加以裱背,但也有不少没有轴的。有少部分为蝴蝶装,即在两面书写,然后装订成册。此外,还有一些散页。这些古代文书绝大部分是用毛笔抄写的。

敦煌遗书90%以上是佛经内容。抄写佛经对于信佛的人来说,是一种功德。因此,古代的善男信女们要抄写很多佛经,送到寺院里。那些文化水平很低,或者不善于书写的人,可以花钱请人代为抄写。于是,一种专门抄经的职业就兴起了,这就是“写经手”,也叫“写经生”。后来有的地方官府也雇用一些抄经的人,除了抄写佛经外,还抄写儒家的四书五经,并兼抄官府文书,称为“官经生”。官经生所抄经书,多是发给各州道以供师法的样本。因此,对写经的要求非常严格,形成了一套完整严密的制度。对于佛教来说,写经流传是一项十分重要的事,南北朝时代的写经已出现了抄写者、校阅者署名之例,寺院抄经已成规模。隋唐时期,一些大寺院就设立抄经的组织,有严格的抄写审校制度。由于唐代的帝王崇信佛教,对于写经事业极为重视,于是就产生了宫廷写经的制度。宫廷写经不一定是在宫中所写,可以委托寺院抄写,然后由政府设立监管的官员,严格管理抄经。经过宫廷监制的写经,往往是作为皇帝赐给各地寺院的经卷,具有范本的作用。因此,宫廷写经的要求极严,经卷的末尾,除了抄写人署名外,还有“装潢手”、“详阅”、“初校”、“再校”、“三校”以及监造者署名,而往往有官衔较高的人监制。如写于咸亨二年(671)的《妙法莲华经》(S.5319)注以及写于咸亨三年(672)的《妙法莲华经》(敦博055)等,除了写经、校经诸人之外,有“行大中大夫少府少监兼检校匠作少匠永兴县开国公虞昶监”的题记,虞昶是当时大书法家虞世南之子,在朝廷中专门负责抄经之事。敦煌写经中有虞昶监制的写经还有不少,都是唐代宫廷写经的代表。

写经生以抄写为职业,在书法艺术上必须达到一定水准。另外,还必须满足人们的审美时尚。所以,大多数写经反映出那个时代的审美精神,对于认识书法艺术发展的历史,具有重要意义。写经生受雇于人,不仅抄写佛经,道经、儒家经典以及文学作品也可抄写。另外,敦煌文书中也有一些儒家经典及文学作品系读书人所写,风格与写经生的书法不一样。总体来说,敦煌写卷大都是名不见经传的书手所写,书法不像书法名家那样富于创造性。但各时代的写本各自具有不同的时代风格,不同地区的写本也体现出不同的地方特色,可以说,数万件敦煌写本构成了一部完整的中国民间书法艺术史。此外,敦煌写本中还有相当数量的名碑、名帖作品,与传世本又有所不同,是探讨书法史上千年名家书风的珍贵资料。

二、敦煌遗书的书体

敦煌遗书的书体主要有经书体、草书、行书、小篆四种。

(一)经书体

经书体,顾名思义,是指抄写经籍的书体。广义上包括楷、草、行等书体;但从狭义讲,人们习惯上只是把写卷较多的类楷书的书体称为经书体。它是自“汉楷”而后,形成于佛门寺院并具有明显时代特征的主流书体。由于宗教的需要,加之敦煌古代特殊的历史条件,决定了它必然带有浓郁的宗教色彩和鲜明的性格特征。书法的创造发展在民间,经书体不仅翔实地记录了汉字在隶变完成以后向唐楷过渡的全过程,而且真实地显示出民间书家对汉字及书法的发展所起的重大推动作用。

经书体是两晋以来寺院抄写经籍的主要书体。为了表示对佛的虔诚,抄经者总是严格程序,工整抄写,只是时代不同风格亦不同。从经书体的演变发展过程看,大致可分为三个阶段:魏晋南北朝时期(305~580),即自西晋经十六国、北魏、西魏至北周,这270多年为第一阶段;隋唐时期(58l~780)的200年为第二阶段;吐蕃至宋时期(78l~1006),即自中唐德宗建中二年(781)吐蕃占领敦煌及张、曹二氏归义军时期,经晚唐、五代延至西夏统治时期,这近两个半世纪为第三阶段。

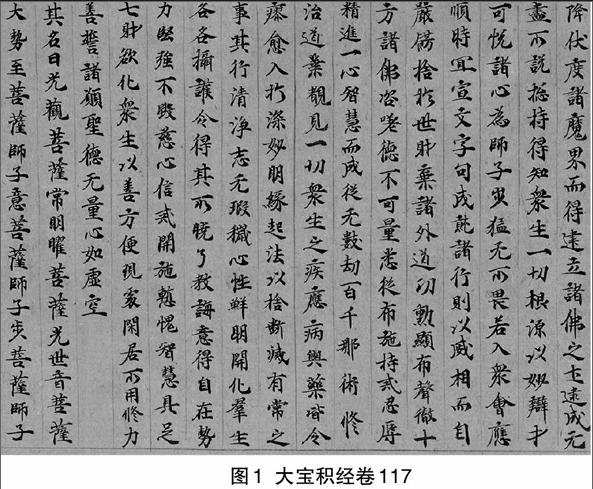

第一阶段的代表作品有前凉升平十二年(368)的《道行品法句经》、晋《三国志·步骘传》、皇兴二年(468)的《康那造幡发愿文》、北魏《大般涅槃经》、兴安三年(454)的《大慈如来告疏》、延昌元年(5l2)的《成实论》、正光二年(521)的《大方等陀罗尼经》、540年左右的写本《贤愚经卷第二》、北周保定元年(561)的《大般涅槃经卷第十八》以及欧阳询《化度寺邕禅师塔铭》拓本等。基本特点是多数墨迹构形上纵而趋方,结体紧凑尚存分书(汉隶)意味,转而融进北碑书风,呈现出一派古雅、峻整、朴厚的风格(图1) 。

经书体发展到第二阶段,逐渐形成为典型的唐楷。代表作品如唐咸亨三年(672)的《妙法莲花经卷第六》、咸亨四年(673))的《佛说大药善巧方便经卷上》、唐高宗仪凤元年(676)的《金刚般若经残卷》和颜真卿青年时代的开元二十三年(735)的《阅紫录仪》、玄宗《御注金刚经》、典型唐楷《思益梵天所问经卷第一第二》、《合部金光明经卷第三陀罗尼最净地品第六》、《佛性海藏智慧解脱破心相经》、《说苑反质第二十》、肃宗干元二年(759)的经史写本《古文尚书卷第五残卷》等。书法进入唐代以后,名家辈出,广为影响,书法的社会意识急剧增强,反映在敦煌遗书书法中,也是谨守法度,民间书法也向士族显贵书法靠拢,逐渐形成大同书风。

经书体发展到第三阶段时,写卷书体趋向多样化,唐楷书体相对较少。代表作品如唐昭宗大顺元年(890)的《论语郑玄注卷第二残卷》等。柳公权于长庆四年(824)所书《金刚经》碑拓,是他46岁时的代表作,也是敦煌文献中保存下来的士族书法瑰宝,楷法森严,清劲俊秀,规矩中有变化,方峻中有灵气,俨然“唐尚法”的典范书风。

(二)草书

酒泉是草书的发源地,东汉晚期的“草圣”张芝、“亚圣”张昶“兄弟二圣”和西晋“章草宗师”索靖等皆为瓜州或敦煌人,所以酒泉有着草书传统。但是,敦煌遗书中的一些经书类草书作品,与他们并无直接的承传关系,既无相传张芝所书《冠军帖》那样的连绵激荡的今草形式,更无相传索靖所书《月仪帖》那般“标准章草”的模样;既不同于孙过庭的宗王草法之劲利书风,更没有张旭、怀素那般浪漫不羁的狂草踪影,而完全是别具特色、书风独占的草书风格。按说,抄写佛经是极为严肃的事情,依照程序、书写工整是起码的要求,亦示以对佛的虔诚。但到唐代,由于书法的社会风气十分浓郁,名家众多且影响甚深,连清静的寺院佛堂都被渍染,所以像草书、行书等体现着浪漫主义的书体也成为抄写经籍的书体形式。

从敦煌遗书中有一些名家字帖摹本和书法理论残卷等情况分析,唐以来的敦煌,已不仅将草书、行书等书体作为抄写经籍的书体形式,并已形成了敦煌草书的书法风气,而且已然变成了一座庞大的书法学院,众多僧侣、经生手被深深地笼罩在又一个“鸿都门下”,成为有势力的民间书法集群。尽管他们大多未能留下姓名花押,但就书法水平而言,有些绝对不在名垂青史的大家之下;也正因此,敦煌才为后世留下了诸多光耀千秋的书法瑰宝。

敦煌草书的代表作品当以盛唐时的《因明入正理论后疏》最为精彩:字字独立,但字中极尽连带使转、起伏变化,结字简约圆秀,用笔纯熟自然,通篇2万余字一气呵成且无改漏,章法茂密,气韵通畅,显然出自某位学识渊博、功力精深的敦煌书法巨擘之手,绝对堪称不朽杰作(图2) 。

隋唐时期,由于王羲之声名显赫而噪南播北,连远在西陲敦煌莫高窟的经生们也推崇尊学,时成风尚。所以,在敦煌文献中,还有幸留下三帧《王羲之十七帖》的摹本残迹,即《龙保》、《瞻近》和《得足》。从三帖中一些字的结体、风格等来看,似出自一人之手,行笔劲健流畅,生动自然,颇得“书圣”笔短意长之神韵,堪为敦煌书法中难得的宝墨佳品。其他草书墨迹还有见唐贞观十五年(641)的蒋善进临《智永真草千字文》等,亦不乏骨力雄强且“半得右军之肉”的妙作之神采。蒋氏所临此《千字文》功力极佳,牵丝连带,平稳自然,精神气韵酷似智永所书之拓本原貌,绝不逊于当时其他摹本。遗憾的是所存太少,只34行170字(图3)。

(三)行书

敦煌遗书中的行书墨迹数量颇多,用途也很广泛,不仅用来抄写经文,还应用于一些辅助性经籍注释、疏义、略述及寺院的经济文书等诸多方面。敦煌行书以行楷为多,行草相对较少。行楷的代表作品有西凉比丘德佑于405年所书《十诵比丘戒本》、西魏大统三年(537)的《东都发愿文》、唐天宝十四年(755)的《骑都尉秦元制受告身》、盛唐时写本《高适诗选》等。

行草书代表作品是隋仁寿元年(601)的《摄论章》,极富节奏韵律和线条变化,是改变了北魏以来的基本笔法却仍略带分书笔意的行书佳作。另外,裹藏于敦煌文献中的贵族书迹,即甘肃籍的唐太宗李世民于643年前后所书的《温泉铭》唐代拓本。以行书入碑,唐太宗当为第一人。此铭用笔圆劲,线条清丽,一派“书圣”大风,不愧遒媚机敏之佳品(图4)。实际上,敦煌遗书书法中的行书墨迹为数不少,除上述代表作品外,尚有北魏时的《胜鬘疏》,唐代的《众经别录》《春秋经传集解》《开门要训》《兰亭序幕本残卷》,五代时的《曹元忠状》,曹氏归义军时期的《节度使某官发首燃灯文》、《正月十五日窟上供养》等等,都可谓敦煌书法之佳品。

值得一提的是,敦煌遗书中约有2万页(以缩微胶片一张为一页计)多种文字的硬笔书法,其中一些汉文也不乏可鉴价值,如中唐和晚唐时期的二纸契据类墨迹等。这说明一是唐代时民间也盛行硬笔书法;二是这些硬笔书法仅为书写实用墨迹,与当今的硬笔书法有着不同的内涵;三是硬笔在唐代也是一种(类)书写工具,与毛笔具有相同功能。这里的硬笔书法是当时用木笔或苇笔书写出来的,说明唐代民间也用硬笔书写,硬笔是唐代的一种(类)书写工具,与毛笔具有相同功能。从甘肃出土实物来看,硬笔尖端劈为两瓣,完全与今日的蘸水钢笔尖相同。

(四)篆书及其他

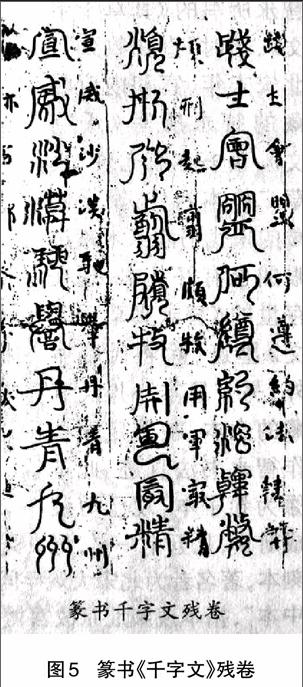

敦煌书法中的篆书墨迹为数极少,以《千字文》残卷为代表。《千字文》是南朝梁周兴嗣撰写的集识字、习字为一体的字书教本,历来以王羲之第七世孙、寺僧大书家智永以真、草二体所书的本子最为着名,敦煌文献中即有前述的《蒋善进临智永真草千字文》墨迹,但篆书《千字文》颇为少见。此残卷的发现,可谓填补了隋唐间篆书《千字文》仅有史乘载述而无迹鉴的空白,具有凡响不同的意义。此残卷给人一种有似见到战国时期楚系文字中的《岣嵝刻石》般的感觉,同样可用“奇谲诡异”来作评论,有学人称其为“篆书奇字”,就是因其书写颇为奇特,甚至杂有民间迄今流传的“蚊脚篆”、“香炉篆”等俗篆之意;其中的“丹青”二字又简直是楷书写法,故真当为奇特之书了(图5)。

敦煌遗书中还有一批为数可观的唐代篆刻印鉴,不仅填补了目前极罕见的唐印空白,而且也显示出各种极尽法度的精彩印风。

敦煌遗书中还保存了多种少数民族文字的写卷,有梵文、蒙古文、回鹘文、西夏文、吐蕃文等,其中以吐蕃文(古藏文)数量最多。这些写卷均系毛笔或硬笔书写,相当工整流利,富有节奏感和独特的审美情趣,具有较高的书法艺术价值。

三、敦煌遗书书法的分期

从文字演变和字体发展完善的角度,敦煌遗书书法分为三个时期:

第一个时期即西魏以前,包括北魏、十六国和东晋时期。这一时期在南朝书法上已经发展到了以二王楷书、行书、今草为主流的完全摆脱了隶书八分之风的楷化阶段。但在遥远偏僻的敦煌,由于频繁的战争,地方割据和政治、经济、交通等方面的相对落后,所以在文字、书法的发展上,仍然停留在由隶书向楷书过渡的初级阶段。这一时期东晋、北凉和北魏早期的写经书法基本上是以隶书和简书的体态为基本形式的。其文字结体稍丰于隶书和简书,变隶之扁平为正方或长方,在用笔上仍然大量地保留了汉简之意。一般横划下笔直入,不作回锋,落笔用力重按,形成了左尖右钝之势。笔法浑厚圆润,笨拙之中却透露出北方民族憨厚纯朴的气质。这种书风在甘肃省博物馆藏《道行品法旬经》第三十八、《泥洹品法句经》第三十九、《三国志吴志步骘传残卷》、敦煌研究院收藏的北魏兴安三年(454)的《大慈如来十月二十四日告疏》、《优婆赛戒业品之余卷》第七、《佛说幻土仁贤经》、《佛说八师经》等为代表。其书法字形比简书纵长而呈圆势,左低右昂,笔划之间的安排随着笔势而转,并不刻意追求空间结构的划分,而是以各种笔法表现浓郁的隶书形态与笔意,形成一种重气势与骨力的险劲淳厚、雄健刚强的美。而在北魏后期的众多写经作品中,以敦煌市博物馆收藏的《大般涅檗经》、《摩诃般若波罗蜜照明品》第十,敦煌研究院收藏的《大般涅粲经》卷第八、《如来性品》第四之五和国家图书馆7308(莱52)号《摩诃衍经》卷第一、新1326号《大般涅粱经》卷第七等为代表。虽然对早期的一些基本特点有所继承,但对于字形的处理、间架结构的安排亦不像前期那样随意和丰密了。而字形逐渐平稳方正,间架疏密适度,书写风格也由丰腴敦厚转入相对俊秀舒展、自由奔放。但点画撇捺之间,仍有浓厚的隶书笔意。在字的结体上变早期的圆斜朴密为平直方正,注意结构空间的疏密排列,笔画普遍匀细圆润,夸张字中主要的横、撇、捺等笔划,使之加长,并存有隶书中的雁尾形态,行笔迅疾,十分重视笔势的往来顾盼,虽然笔迹具断,然而笔意、气脉却连绵不绝。通篇观之,刚健潇洒,飞舞灵动,呈现一种风骨兼备、俊宕飘逸之美。

第二个时期则是由西魏、北齐、北周到隋代以前。这一时期是由隶书到楷书转化的最后一个阶段。它在北魏文字演变的基础上,进一步完善了文字的结构和书法的用笔。既保存了前人写经书法中优良的传统,特别是作品中的装饰性因素,又大胆地摒弃了北魏以来的环转、挑捺之笔,变环转为方折,变挑捺为波磔。除少数笔画中稍有隶意外,楷书的面貌基本上已经定形。而且这一时期的写经作品非常注重笔势、行气与整幅作品的气脉贯通等艺术因素。如斯氏11号《大方广佛经》卷第五十三、五十四,甘肃省博物馆藏《贤愚经卷第二》,敦煌市博物馆藏《大方广佛华严经》卷第四十五(同上)等,皆属这一时期的代表作品,尤其是后两件经卷,当是西魏之写经高手所为。其书法结体茂密,斜中取势,意态优美,用笔圆润、丰腴,挥洒灵动而不狂放,笔划粗细搭配合理,轻者不浮,重者不浊,趣味淳厚,字字珠玑。其中隶书的形态基本上已不复存在,可见作者在创作过程中将一系列矛盾统一于整体之中,寓精心安排于自然无形之内。它的造型与韵致和江南士人书法如出一辙,成为北朝写经书法中清逸风流美的典型。

第三个时期从隋唐开始直到北宋时期。自隋文帝重视佛教曾亲制愿文,到唐太宗手草《圣教序》提倡佛事,在全国相继设置了不同级别的翻经馆(隋代)、译场(唐代),并在朝廷专门配设高级官员和大书法家进行监写、校定经书。这对写经书法起到了直接的推动和指导作用,使写经书法达到了前所未有的水平。初唐时期,唐太宗对二王书法的膜拜和对虞世南书法的推崇,影响着敦煌的写经书法。敦煌藏经中很多作品皆为虞书风格。如斯氏36号《金刚波罗蜜经》、斯氏48号《妙法莲花经》卷第五(同上)和敦煌市博物馆所藏《妙法莲花经》卷第六(同上)等作品,都是唐初大书法家虞世南之子、太中大夫守工部侍郎永兴开国公虞昶监写,由经生、书手吴元礼、郭德、王思谦等人书写。其书风承虞氏一脉,结体严谨、用笔圆润、笔势往来、顾盼有致、肃整规范、尽理尽法,为初唐写经中的上品。开元、天宝之后,禅宗思想进入艺术领域,书法改变了初唐时期由二王一路传至虞世南的道劲规整的风格,追求自我灵性的纵逸风格。这种潮流也波及当时的敦煌写经书法领域,使初唐经书中恪守虞规之风大为改观。如斯氏8号《妙法莲花经》卷第二、斯氏114号《妙法莲花经》卷第七自二十五品至二十八品(同上)等作品皆为这一时期之代表作。其卷以行楷书写,笔法精妙,飘逸舒展、潇洒流落,融风流劲健为一体,外柔内刚,气韵高逸,大大推进了经书体书法艺术的发展。

四、敦煌遗书书法的艺术特征

敦煌遗书从书法风格上可以分为两大类。

第一类是佛、儒、道诸家的各种经典和古代重要文献。这类书卷一般内容较多、篇幅较长,书风规范,书写技巧高超,注重通卷的整体性和装饰性。书体以隶书、隶楷和楷书为主,兼有行楷。如斯氏11号《大方广佛华严经卷》第五十三、五十四,斯氏85号《春秋左传杜注》和敦煌经卷文书中的大部分书卷皆属此类。

第二类是诗词歌曲、文牍告敕。这一类题材由于篇幅较短,内容活跃多变,一般都是即兴之作,没有长篇经籍那么严肃规整。在书写上可以更为自由、浪漫一些。因此,此类文书的书写则更能发挥书家、书手的个性,使作者的艺术修养、审美修养以及社会阅历、政治见解等创作因素都能得到充分发挥。书体常以行书、行草甚至小草书写。如斯氏372、373号《李存勖诗五首》,《唐玄奘诗五首》(同上)皆用行草书写。其笔法劲健豪迈,在纵逸之中显出古拙之意,笔势翻飞有致,时擒时纵,气势生动流畅,其精魄锋髓颇有北宋大家黄山谷之风,通篇作品洋溢着书手纯真炽烈的感情。

敦煌遗书写卷绝大部分用笔抄写,为古代民间书法大成。卷子的抄写者都是被人雇用的写经生或一般庶民。他们常年抄写,熟能生巧,久书成艺。有的书写雄强勇猛、大刀阔斧,有的书写娴熟娟秀、温文尔雅。书体行、草、隶、篆皆备,丰富多彩,表现自然质朴,机动灵活。“经书体”是在专门制造的黄、白麻纸和皮纸上,按一定的规格,划上乌丝界,以工整清晰的笔法书写的。“经书体”产生于当时社会下层的民间书家之手,特别是早期的经卷书法,字里行间充满了古朴天真、稚拙生动的民间特色和地方特色,是研究北方地区书法和文字发展的重要资料。但是随着佛教事业的不断发展,佛学理论不断地深入人心和统治阶级对佛教的进一步重视,写经活动很快从民间进入宫廷,从僧侣阶层进入到仕人阶层,并使写经书法艺术水平得到了极大的提高。

敦煌遗书以民间书写为主的表现形式,流露出淳朴消散的自然美感。写经作为一种职业,无论是僧人书写者,还是民间抄经受,或者是官方抄经人,都不是同时代政治、经济、文化最高地位的体现者和拥有者,更没有受到同期最高的文化教育。因此,经书抄写者的书写水平,与同期的代表书法文化前沿的书写能力和水平相比,其民俗、自由、不规范的成分较多。写经书法在书写技巧上具有民间书法的特征和风格,在书写过程中,尽管心理上以流传诵读、修行功德为目的,抄写时必然力求规范齐整,以恭敬表达对佛的皈依,但正是这种想规范而规范不了,想文人化而文人化不了的努力竞争中,留下了既与官方正体不同,也与文人书写相悖的自然书写形式和现象,留下了淳朴而消散的经体书法样式和质趣天然的特殊审美现象。与成熟的文人书法相对应,写经书法却自成体系,以生动、自然、质趣为特征,自行独立发展,逐步形成了与碑帖相对应的独立书法书体样式,显示了民间的、鲜活的、自然生命的活力。正是写经人想写好而由于书写能力的局限,所表现出的淳朴自然的审美理想和感受,也正是规范的文人书写难以表现的审美特征,这种非自觉而流露出的自然美,在文人书法中却无法找到。特别是行书、草书写经的出现,给写经书法带来了新的生机,这些作品不追求严谨的法度、优美的体形,不讲究用笔技巧的工拙,而是以发掘自我灵性的途径,追求自我情感的抒发和创作过程中个人心理上的愉悦。

五、敦煌遗书书法的价值

以写经为主要内容和形式的敦煌遗书,留存了王羲之、欧阳询、柳公权等著名书法家的经典名帖。这一方面反映了经典书法艺术在同一时期其他社会领域中的传播、渗透和影响,即主流书法文化对寺院经书书写在敦煌遗书书体形成中的推动作用;同时也说明在包括写经在内的其他书写领域对经典名家名帖的崇尚、学习、向往和追慕。正是这些经典名帖的留存和传播,为众多的写经人寄予了重文尚法的追求和理想。抄经者尽管由于文化水平的限制,对经典名帖难以完全消化或吸收,但他们仍然将这些经典作品作为学习临摹的范本和样式。

纵观敦煌写经书法的发展,无论是哪个朝代或哪个大的历史阶段,写经书法的作者都不是著名的书法家,而且多数身处偏远的西北角隅,但他们始终没有和内地的士人书法家失去联系。他们常常受到士人审美意识的影响,学习士人书法的风貌,有时还反作用于士人书法,形成相互影响、相得益彰的格局,共同反映了古代书法艺术的审美取向。

敦煌遗书的抄写年代,最早的《大般涅槃经》为西晋时代所书,即公元305年。最晚的一个写卷《大般若波罗蜜多经》为宋代所书,即公元1002年。敦煌遗书在这近八个世纪的形成、发展、演变过程中,一方面,极大地浓缩和再现了这一漫长历史时期政治、经济、文化等社会相关问题的全部内涵;同时,全面缩影了这一时段的书法文化演进的全过程,体现了中国书法在字体书体流变过程中形成的真实面貌及其过渡特征。敦煌遗书形成的时代,正是中国汉字发展最关键的时期,也是书法书体变化最复杂的历史阶段。从汉字发展的角度分析,篆、隶、楷三种官方正体和行、草两种文人书写等五种字体全面形成,其中官方正体中的楷体字以便于书写的优势,得到了长足发展,在众多的使用场合几乎替代了篆、隶字体,并在自身纯化和简化过程中,形成了独领风骚的历史事实。从书法发展的立场和视觉分析,楷书从汉末魏晋的形成到中唐的定型,中间形成了无数种丰富的面目,无论是工具、载体、风格、样式等方面都创造了历史的最高成就。行草书却以流动书写和极度表情的优势,充斥了文人的文化交流和传达性情的精神领域,掀起了行草书书写的最高潮,成为行草书的巅峰时期。

敦煌遗书就是在这种书体字体无限变化和不断发展演进的历史文化背景下形成的,它最真实地反映了这一时期的汉字书写的演变过程,揭示了以刻石为主要呈现形式的背后,客观地存在着先民徒手书写在纸卷上的书法真迹。它在书写中的丰富变化和字体及字型结构的演进过程,给书法创作和研究提供了最佳也最真实的参照对象。敦煌遗书中篆、隶、楷、行、草五种书体全有表现的书作样式。其中篆书有《篆书千字文》,隶书有《晋人写经》、《大涅槃经》等最为典型;而遗书中的行、草、楷这三种书体的作品最为精妙,除了它所具有的文字演变书写的参照价值之外,在书法艺术的创作上更具有丰富的借鉴价值。行书中《劝纳谏文》后记、《大涅槃经疏释》等作品,流露了王羲之书法艺术的精神气息;草书中《贤护经疏》、《法华经疏》等作品,表现了章草与今草的衔接和过渡,具有极高的审美价值和书法创作的借鉴价值。如果说五种书体中最有独立审美价值和创新意义的要推以楷书面目出现的敦煌写经体书法,它真实地再现了楷书形成、发展到定型的全过程,并在丰富多变的楷书形态中,最后沉淀了一种具有强烈风格特征的敦煌写经体楷书。其中从《法句经》、《十颂比丘戒本》、《成实论卷第十四》、《华严经》、《太上洞玄灵宝智慧上品大戒》、《大云经疏》等遗书中,完全可以看到楷书发展演变成熟的过程和全貌。同时,也可以看到写经体书法的艺术特征和在当今书法审美中的价值及意义。

研究和分析敦煌遗书书法的艺术特征,对于开发敦煌书法文化艺术价值具有重要意义。今天,敦煌遗书书法为传统帖学开辟了新的视野和境界,原始地再现了以二王为代表、以书写为表现手段的真正的帖学面目,以独特的书写样式改变了人们对帖学形成的偏见和长期否定的观念。敦煌遗书书法也使人们认识了书法艺术真正自觉后所留下的古人汉字书写痕迹,从而推断出同期书法家书写的动作和过程。书法艺术的真正审美价值在于书写中所表现出来的文化内涵,碑帖给人的是结构和布局的宏观感受,受到载体、制作技术差异以及时空的限制,人们只能在铸造和刻印的碑帖中推测和借鉴。而在敦煌书法的作品样式中,我们完全可以分析并推测到书写者书写的原始形态,特别是毛笔运行的角度和感受,所有书法所具有的书写情怀完全可以从遗书的字迹中寻根究底。

[参考文献]

[1]季羡林.敦煌学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1998.

[2]李并成.敦煌学教程[M].北京:商务印书馆,2007.

[3]刘正成.中国书法鉴赏大词典[M].台北:大地出版社,1989.

[4]李春远. 关于敦煌遗书的书法化趋向[J]. 敦煌学辑刊. 2002,(1) .

[5]王元军.从敦煌唐佛经写本谈有关唐代写经生及其书法艺术的几个问题[J]. 敦煌研究.1995,(1) .

[6]郑汝中.敦煌写卷书法精选[Z].合肥:安徽美术出版社.1994.

[7]郑汝中.唐代书法艺术与敦煌写卷[J] . 敦煌研究,1996,(2).