离心压缩机防喘振曲线计算

2015-10-29代爽等

代爽等

摘 要 离心式压缩机是工业生产中的关键设备,目前已在各个领域广泛应用。但是,离心式压缩机的稳定运行工况较窄,容易发生喘振现象,喘振现象对于离心式压缩机的安全稳定运行具有较大危害,因此,绘制出喘振曲线进行防喘振控制尤为重要。

关键词 离心式压缩机;防喘振曲线;喘振控制

中图分类号 TB6 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2015)09-0037-02

为防止离心压缩机发生喘振,保证离心式压缩机安全平稳的运行,对其进行防喘振的控制成为必要,而防喘振控制的基础即为喘振曲线的计算[1]。

1 离心式压缩机喘振特性曲线概述

喘振曲线的绘制是以压比为纵坐标,以流量为横坐标,在不同转速下进行绘制,得到一系列曲线,这些曲线的临界运行点即为喘振线。

获得离心压缩机喘振线的方法有两种,一种是直接通过实验方法测得。第二种是通过离心压缩机的特性曲线,改变转速,计算在各个转速下的压比与流量值,再进行多项式的拟合,得到最终的喘振曲线。本文采用第二种方法。

2 离心式压缩机性能曲线的确定方法

离心式压缩机性能曲线的确定方法一般有以下三种。第一种,通过压缩机的现场调试,改变转速,实际测得在各个转速下的压缩机的相应参数,将这些特性参数进行拟合,进而得到压缩机的性能曲线。第二种,根据离心压缩机厂家提供的理想性能曲线,结合现场的环境与运行条件,进行换算,得到压缩机的性能曲线。第三种,通过离心压缩机厂家提供的设计转速下的压缩机性能曲线相关参数。通过改变转速,运用相似原理,分别计算在相应点下的压比、流量等参数值,将这些参数进行多项式的拟合即可得到在不同转速下压缩机的性能曲线。

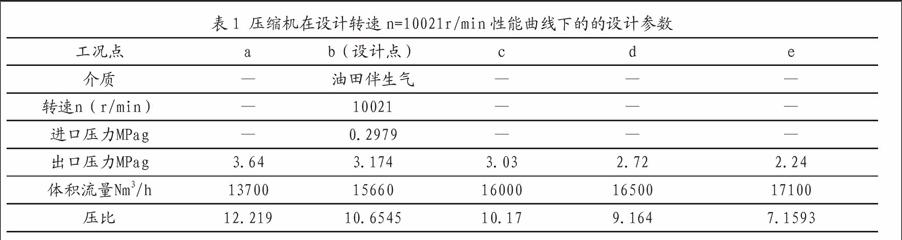

以一台10×104Nm3/d的压缩机性能曲线相关参数为例,压缩机在设计转速上的5个不同点a、b、c、d、e的设计参数如下表1所示。

如果转速改变,则得到的新的对应点数值就能组成一条新的转速下的性能曲线。

式中:Qm—质量流量(kg/h);Q—体积流量(m3/h);n—压缩机的设计转速(r/min);v—气体比体积(m3/kg);Rg—气体常数;m—多变指数;P1—进口压力(MPag);P2—出口压力(MPag);T1—进口温度(K);T2—出口温度(K);

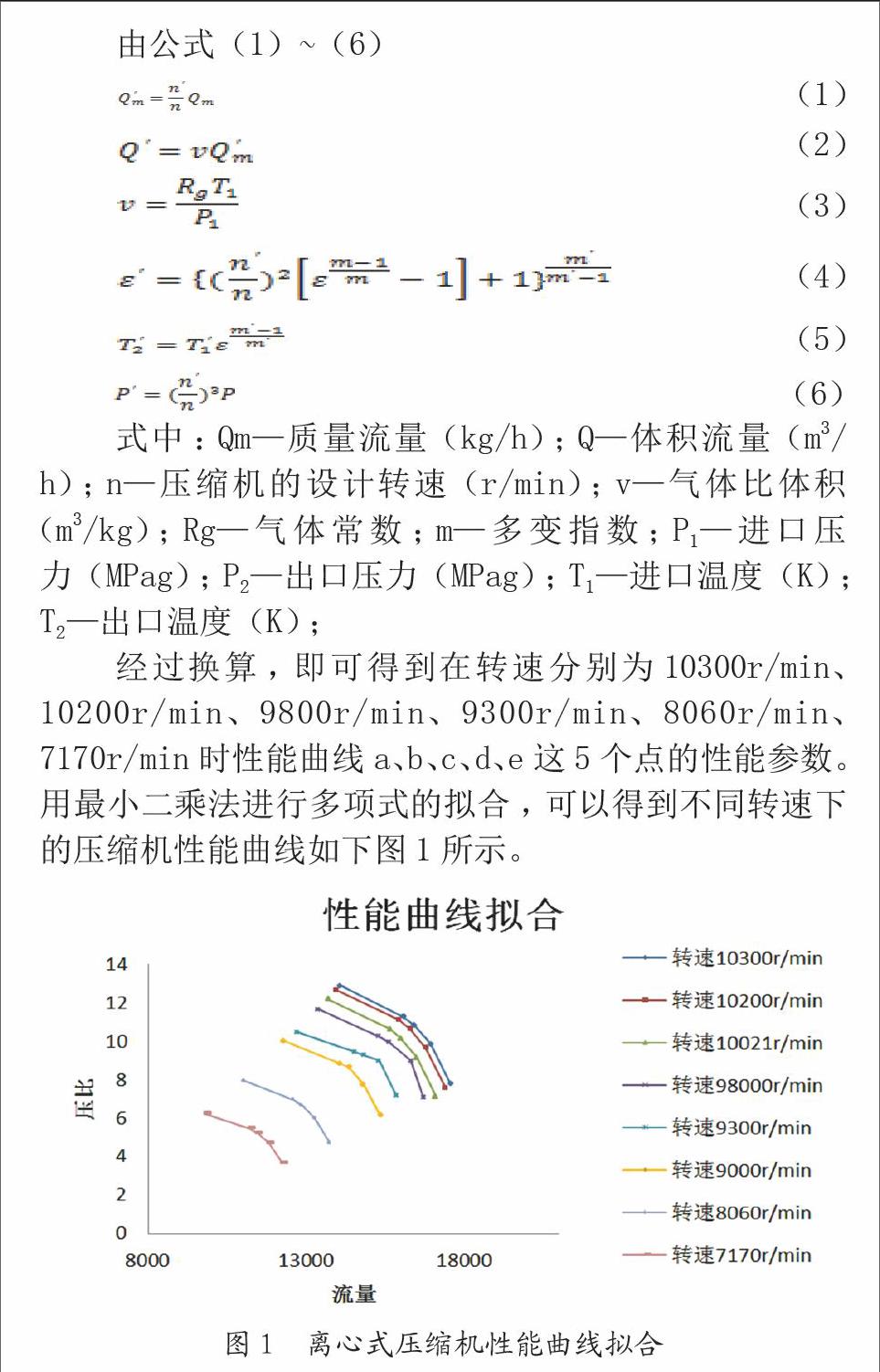

经过换算,即可得到在转速分别为10300r/min、10200r/min、9800r/min、9300r/min、8060r/min、7170r/min时性能曲线a、b、c、d、e这5个点的性能参数。用最小二乘法进行多项式的拟合,可以得到不同转速下的压缩机性能曲线如下图1所示。

3 离心式压缩机喘振曲线的确定方法

确定离心压缩机的性能曲线后,取喘振的表达式ε=a2+bQ+C

根据各转速下性能曲线的表达式就可以计算出对应转速下的喘振点。将这些喘振点利用最小二乘法多项式拟合,可得到喘振曲线,并得出a=11.543×10-8,b=-0.002,c=8.617。

4 离心式压缩机防喘振曲线的绘制方法

为保障压缩机的安全稳定运行,必须通过控制的方法使运行的管网流量控制在某一安全的范围内,因此,需要设定一条喘振控制线,保障管网中流量发生变化时,压缩机还能保证稳定运行,通常是将喘振线右移5%~8%的流量,当流量过剩时,往往通过放空或者打回流的方式保证压缩机的安全运行。

5 离心式压缩机防喘振措施

目前常采用的有以下两类。一是在压缩机的结构设计上,通过改变叶轮、扩压器等关键部件的结构,扩大压缩机的稳定运行工况的范围。二是通过改变管网的特性,改变压缩机与管网的稳定运行工况点。

第二种方法是通常采取相应的防喘振措施。常采用喘振的被动控制方法与喘振的主动控制方法[2]。喘振的被动控制方法包括固定极限流量法与可变极限流量法。固定极限流量方法是使压缩机的流量始终大于发生喘振的极限流量值,若大于此极限值,则采取打回流或者放空等方式,使压缩机处于安全状态。可变极限流量方法是设定发生喘振现象的极限方程,使压缩机的极限流量值始终随着转速的变化发生变化,始终保持压缩机的流量大于发生喘振的流量值。目前,随着模糊控制技术的蓬勃发展,喘振的主动控制方法得以得到进一步的研究与应用。通过喘振的主动控制,实现喘振线向稳定运行区移动,使其稳定运行的范围进一步扩展。

6 结论

1)离心式压缩机的喘振将会严重危害到它的安全可靠地运行,在选型时为保证其安全性,应充分考虑喘振现象。

2)通过离心压缩机的性能曲线,改变转速,可以计算出防喘振曲线,防喘振曲线的设置将为离心压缩机的防喘振策略提供了依据。

3)离心压缩机的防喘振控制策略就是基于压缩机的喘振线设立不同的控制线,工作点在不同的控制区域时防喘振阀有不同的控制动作。

参考文献

[1]姬忠礼,邓志安,赵会军.泵和压缩机[M].北京:石油工业出版社,2008:126-128.

[2]刘超.模糊理论在压缩机防喘振中的应用与研究[D].上海交通大学,2011.