抗震设计中地震动参数取值计算

2015-10-21秦志伟

秦志伟

摘要:在计算地震作用时,现行的规范只给出了设计基准期为50年超越概率下的地震动参数,本文通过公式计算出不同设计基准期下地震动峰值加速度以及水平地震影响系数最大值的计算方法,为工程设计及结构加固提供一定的参考价值。

关键词:地震设计;取值;分析

我国属于地震的高发地区,地震灾害严重威胁人们的生命财产安全,因此对建筑物进行抗震设计显得尤为重要,《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)也明确规定,对抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。现行规范中对不同设计年限的建筑物通过调整结构重要性系数来调整结构的荷载效应,对于一般常规建筑的设计可以参照此规范进行,但是对于某些大跨度结构、悬索桥等重要性结构,从结构的安全性出发,往往需要详细研究结构在地震作用下的影响。另一方面,在对现有结构进行加固改造时,现有结构的剩余寿命已经小于当初的设计年限,此结构在剩余年限内只需满足原设计年限内的抗震概率标准即可;如果仍按照原来的设计年限对结构进行加固,加固的费用将会大大增加。因此确定地震动参数的取值是进行抗震设计的前提条件,直接影响建筑物的安全性和经济性。

1 建筑抗震设计概述

《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)将建筑物的设计年限分成5年、25年、50年和100年四个类别,但是随着经济水平的发展,建筑的类型逐渐多样化,人们对住房、桥梁的使用年限以及抗震等级等方面的要求逐渐增多,要求建筑物更新设计基准期,同时提高建筑物的抗震等级。现行的《建筑抗震设计规范》只规定了设计基准期为50年超越概率下的地震烈度及地震动参数,因此设计使用年限为50年的结构可以直接参考《建筑抗震设计规范》中计基准期为50年的地震动参数取值。对于一些特别重要的结构、纪念性建筑,设计使用使用年限往往大于50年甚至更長,其地震动参数的取值需要转换为设计基准期为50年相应超越概率下的地震动参数,其转换时用到的公式主要如下:

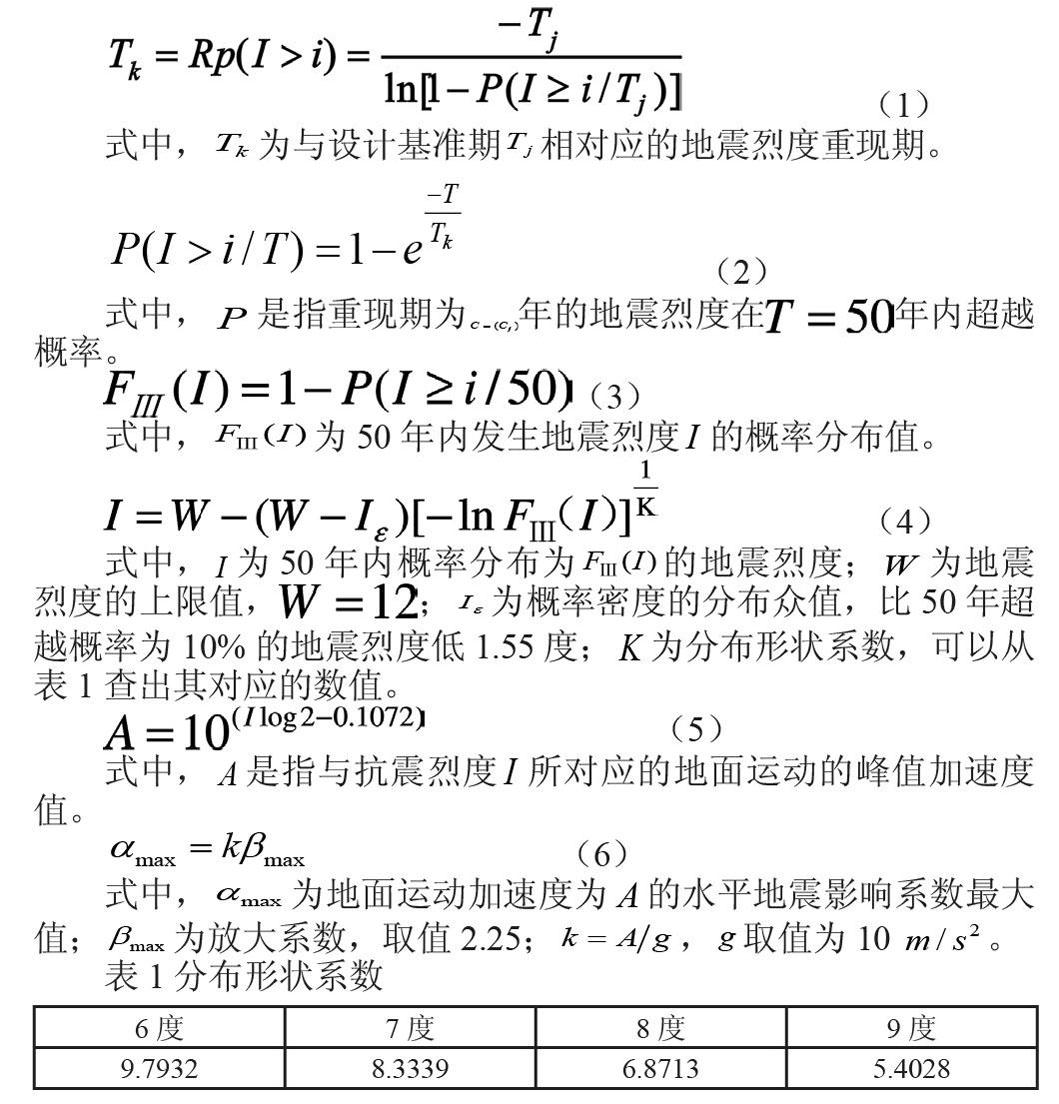

(1)

式中, 为与设计基准期 相对应的地震烈度重现期。

(2)

式中, 是指重现期为 年的地震烈度在 年内超越概率。

(3)

式中, 为50年内发生地震烈度 的概率分布值。

(4)

式中, 为50年内概率分布为 的地震烈度; 为地震烈度的上限值, ; 为概率密度的分布众值,比50年超越概率为10%的地震烈度低1.55度; 为分布形状系数,可以从表1查出其对应的数值。

(5)

式中, 是指与抗震烈度 所对应的地面运动的峰值加速度值。

(6)

式中, 为地面运动加速度为 的水平地震影响系数最大值; 为放大系数,取值2.25; , 取值为10 。

表1 分布形状系数

2 地震动参数确定的方法

《建筑抗震设计规范中》(GB50011-2010)指出,所有建筑物均应达到“多遇地震不坏,设防地震可修和罕遇地震不倒”的设防目标,这里的多遇地震、设防地震和罕遇地震分别为50年超越概率63%、10%和2%~3%的地震,或重现期分别为50年、475年和1600~2400年的地震。在进行计算时,需要将设计使用年限与设计基准期取得一致。在这里我们将不同设计基准期内超越概率分别为63%、10%和2%~3%的地震称作该设计基准期内的多遇地震、设防地震和罕遇地震。若要求不同设计基准期内不同超越概率下该地震动参数值,可以按照以下的思路进行换算。

(1)通过公式(1)计算出所要求设计基准期内所要求超越概率的地震重现期;

(2)根据公式(2)换算出该重现期内的地震在50年设计基准期内的超越概率;

(3)由公式(2)、(3)和(4)计算出与该超越概率相对应的50年内的地震烈度 ;

(4)根据公式(5)、(6)进一步可以计算出与地震烈度 相对应的地面运动峰值加速度和水平地震影响系数最大值。

3 多遇地震、设防地震和罕遇地震地震动参数的计算

若某一建筑物所在地区基本烈度为7度,其设计使用年限分别取为25年、50年、75年和100年,现为了详细分析该地区地震对此建筑的影响,采用25年、50年、75年和100年四个设计基准期对结构进行分析。其地震动参数相应的计算过程如下:

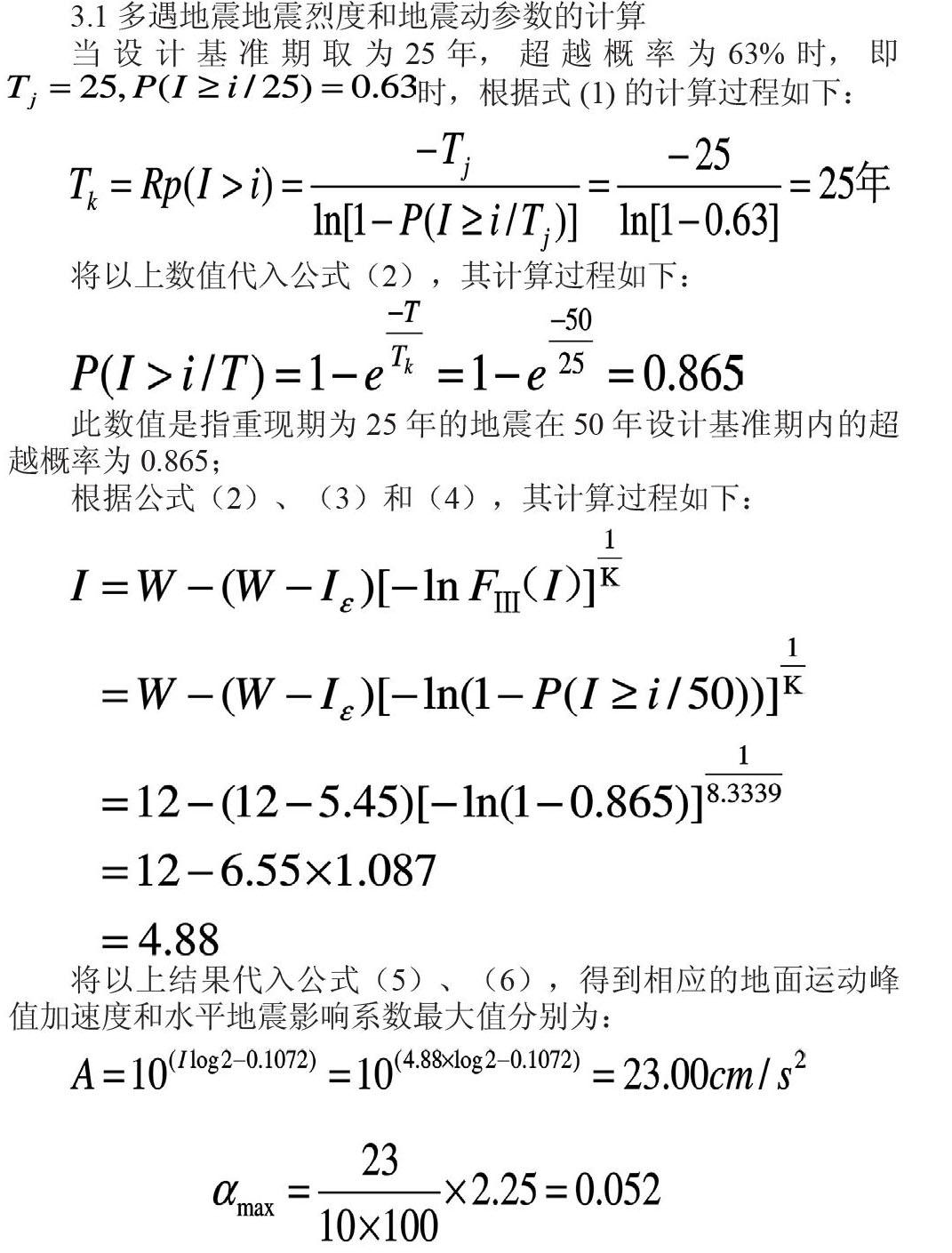

3.1 多遇地震地震烈度和地震动参数的计算

(1)当设计基准期取为25年,超越概率为63%时,即 时,根据式(1)的计算过程如下:

将以上数值代入公式(2),其计算过程如下:

此数值是指重现期为25年的地震在50年设计基准期内的超越概率为0.865;

根据公式(2)、(3)和(4),其计算过程如下:

将以上结果代入公式(5)、(6),得到相应的地面运动峰值加速度和水平地震影响系数最大值分别为:

(2)按照以上的计算过程,当 分别为50年、75年和100年时,可分别计算出相应的地震烈度 。

(3)根据计算出的烈度 ,可以计算出多遇地震下相应的地面运动峰值加速度值和水平地震影响系数最大值。多遇地震下地震动参数取值见表2。

表2 多遇地震下地震动参数取值

由以上计算的数据可知,对于建、构筑物的设计,在其他都相同的条件下,如果设计的基准期长,建、构筑物的地震烈度、地面运动峰值加速度和水平地震影响系数最大值就相对要大,对建筑物各方面的要求也很高。需要注意的是,在进行计算的时候,需要弄清楚设计基准期和重现期这两个不同的概念。

3.2 设防地震地震烈度和地震动参数的计算

当设计基准期分别取为25年、50年、75年和100年,超越概率为10%时,根据2.1的计算过程,将该建筑物设防地震下的地震烈度和地震动参数的计算结果列于下表:

表3 设防地震下地震动参数取值

3.3 罕遇地震地震烈度和地震动参数的计算

所谓罕遇地震是指在设计基准期内超越概率为2%~3%的地震烈度。在这里需要指出的是,《建筑抗震设计规范》给出的罕遇地震作用的取值,采用表1所给出的拟合参数时,7、8、9度时用式算得的50年的超越概率分别为1.2%、1.5%和2.8%。由于此建筑物所在地区基本烈度为7度,为了与规范中的数值保持一致,故超越概率取为1.2%。

由以上表2、表3各自横向比较可知,随着设计基准期内的延长,其相同超越概率下的地震重现期、地震烈度、峰值加速度及水平地震影响系数最大值都是增大的:由纵向比较可知,在相同的设计基准期内,其多遇地震、设防地震及罕遇地震下的重現期年限越长,相应的地震烈度I、地面运动峰值加速度以及水平地震影响系数最大值也是增大的。

结论:

在计算不同设计基准期内的多遇地震、设防地震和罕遇地震的地震烈度、地面运动峰值加速度和水平地震影响系数最大值时,均需要将其换算成重现期内的地震在50年设计基准期内的超越概率,进而计算出相应的地震烈度、地面运动峰值加速度和水平地震影响系数最大值。

在计算过程中,要注意将设计使用年限、设计基准期、重现期这几个概念准确区分;

在《建筑抗震设计规范》中,我们能够查阅出50年设计基准期内多遇地震、设防地震及罕遇地震下的峰值加速度值,但是没有给出详细的计算过程,本文以基本烈度7度为例,详细介绍了其计算过程。

本文以基本烈度7度为例进行说明,若计算不同地震烈度下的地震动参数,只需要取不同的 和 值即可计算;若需要计算不同设计基准期内不同超越概率下的的峰值加速度,我们同样可以参照以上公式进行计算,设计人员可以据此进行抗震设计。

对结构进行加固时,根据结构的剩余年限按照上述公式计算出相应的地震动参数,为结构加固设计提供参考。

参考文献:

[1] 龚思礼.建筑抗震设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2002:19-23

[2] 孟晓鹏.建筑抗震设计中地震作用取值问题初探[J].山西建筑,2008,34(13):74-75.

[3] 钟方林,张建军.不同设计使用年限建筑结构作用的取值[J].河北工程大学学报,2008,

25(1):29-31.

[4] GB50011-2010,建筑抗震设计规范[S].