试论汉风影响下的库木吐喇石窟壁画中的供养人图像

2015-10-21李云郭瑞陶

李云 郭瑞陶

摘 要:库木吐喇石窟中遗存的数量可观的汉风壁画,证明了中原文化在龟兹地区的传播和影响。而那些受到汉风影响的供养人图像,能最直观地为我们展现出世俗人的生活和艺术审美状态,对我们研究和探讨该地的文化交融、多民族和谐共处的历史事实,具有十分深远的现实意义。

关键词:库木吐喇石窟;汉风;供养人图像

库木吐喇石窟遗存了一批具有中原艺术风格的壁画,充分体现了多民族文化共融背景下的古龟兹受到中原佛教艺术回传的影响。其中汉风影响下的供养人图像,在客观上保留了当时社会生活面貌的真实情况。同时,受汉文化影响的回鹘文化也体现在供养人图像中。关于库木吐喇石窟中的汉风石窟,国内外学者进行过大量的分析和研究。但对于汉风影响下供养人图像的研究较少。研究该时期供养人图像对了解和梳理龟兹的历史、宗教、艺术与中原文化交流具有重要意义。

1 库木吐喇石窟汉风壁画出现的时间及背景

公元692年,唐朝在龟兹设置都护府并布兵屯戍,导致大批内地的汉僧到此传教和学习,汉地佛教和龟兹佛教在此融合共存。“汉风壁画落墨于库木吐喇的时间在唐代贞观二十二年移安西都护府于龟兹之后的年代里,并且延续到后来的龟兹回鹘时期,前后时间约为400年左右。至于纯系汉风洞窟大约兴盛于8世纪。从公元7世纪中期到公元8世纪末,汉系佛教文化在龟兹达到了一个高峰,本来是东渐的佛教艺术,有了回流的趋势。”这些汉风石窟壁画在题材内容、画面布局、造型技法等方面都具有鲜明的中原地区的艺术风格,与典型的龟兹风格石窟有着明显的差别。龟兹盛行的小乘佛教题材和汉地大乘佛教经变画都有出现。除了纯粹的汉风壁画以外,也有龟兹画家吸收汉画技巧后融合龟兹固有的传统画法之后而产生的新的画风。所以,库木吐喇石窟中的汉风洞窟艺术,既吸收了龟兹和中原两地的宗教思想,又加入了两地的宗教审美,可以说是中原与西域文化艺术交流的碰撞与融合。

9世纪中叶回鹘西迁,回鹘文化和佛教艺术,深受汉文化和佛教艺术的强烈影响,陆续开凿了一些具有汉地色彩的石窟。回鹘期汉风洞窟的出现,也使我们更要注意汉文化与回鹘文化交融表现的情况。

2 库木吐喇石窟汉风影响下的供养人造像

库木吐拉石窟中出现了数量较多的汉僧供养人壁画,这些汉僧的出现,是因为唐在西域开建的一些汉寺而出现的。中原对西域的控制,不仅在经济、政治方面,同时还非常重视汉化佛寺体系的建立。库木吐拉石窟壁中提有“金砂寺”、“大宝寺”等多处汉寺的名称,史料典籍中也对在安西汉寺中的汉僧情况进行了描述。《往五天竺国传》记载:“开元十五年十一月上旬至安西,于时节度大使赵君。且于安西,有两所汉僧住持,行大乘法,不食肉也。大云寺主秀行,善能讲说,先是京中七宝台寺僧。大云寺都维那,名义超,善解律藏,旧是京中庄严寺僧也。大云寺上座,名明恽,大有行业,亦是京中僧。此等僧大好住持,甚有道心,乐崇功德。龙兴寺主,名法海,虽是汉儿,生安西,学识人风,不殊华夏。”表明当时大量的中原僧人在此居住传法,并且也发展了一些生于本地的汉族僧人。 “又从疏勒东行一月至龟兹国,即是安西大都护府,汉国兵马大都集处。此龟兹国,足寺足僧,行小乘法,食肉及葱韭等也。汉僧行大乘法。”这些史料记载证明了当时安西繁荣的经济、社会、宗教场面,也证明了中原对此地的多方面控制和中原文化对此地的影响。

汉僧的出现,丰富了龟兹的佛教体系,由此带来的中原佛教艺术,也深深影响了此地的佛教艺术的艺术表现。彭杰在《五至九世纪弥勒、弥陀净土思想流传西域管窥》一文中指出:汉僧在汉寺的修建过程中起到了十分重要的作用,大量的官寺的出现,使得中原样式随之到来。汉僧曾将长安寺院的一些佛画的样本或粉本中带到了西域。这些从长安寺院带来的佛画的样稿或粉本,直接指导了在此的中原画匠或本地画匠的绘画风格,也使汉风艺术在此大量传播,使其对西域佛教艺术的造型、线条、构图、题材等产生了深刻直接的影响。

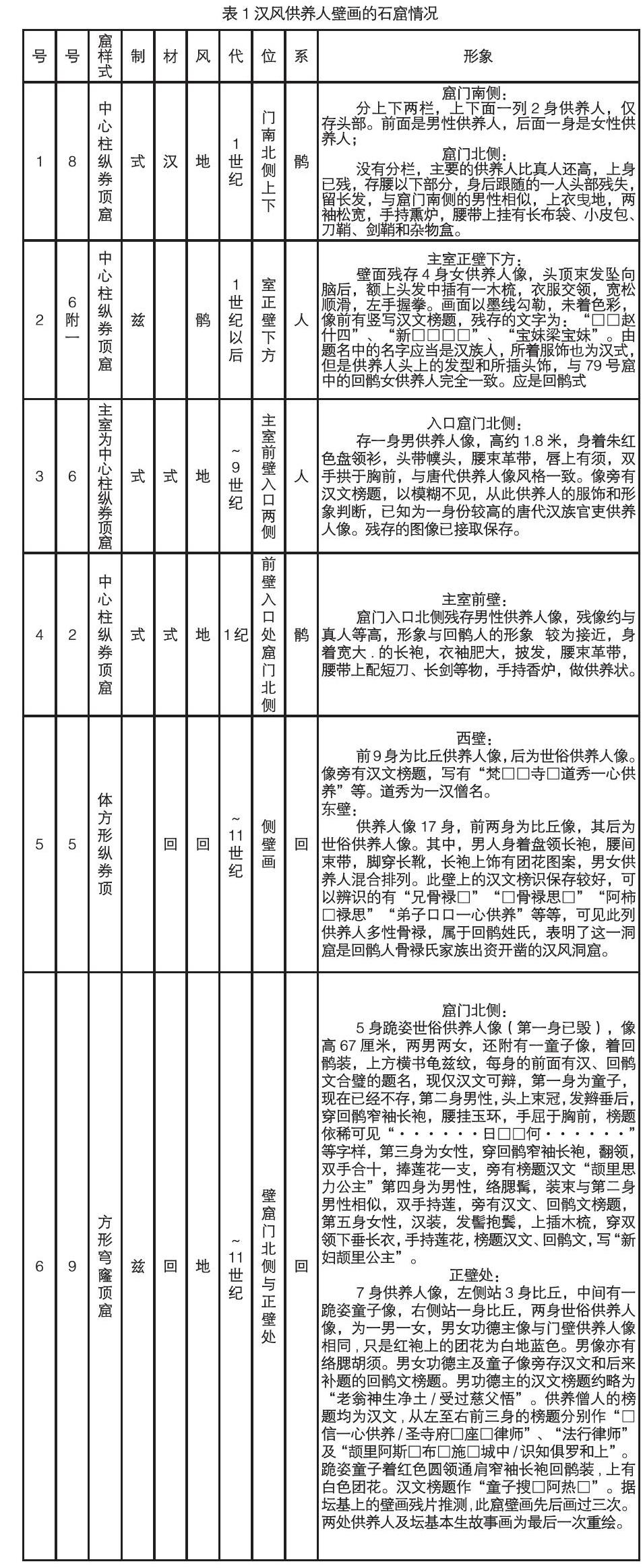

库木吐拉石窟中的汉风供养人图像在体现中原文化对龟兹佛教及佛教艺术影响的同时,还直观的为我们展现出了不同人种、服饰及其世俗生活和艺术审美等在此相互融合的情况。现将石窟中现存有汉风供养人壁画的石窟情况列表如下:

从这些石窟洞窟形制和绘画题材来看,可分为三类:纯汉式风格,其中包括第46附一窟、16窟。此外这一类还有题材和画风为汉地,但所绘供养人形象为回鹘人的,有第12窟;龟兹和汉式结合风格,有第38窟;回鹘和汉式结合风格,有第75窟。还有题材为汉回结合,画风采用汉式画风的,有第79窟。这六个洞窟中的供养人形象,尽管所绘题材和族系有所不同,但均采用了具有汉地风格的绘画手法。

从上可以看出,无论是唐朝在龟兹设置安西都护府之前还是在回鹘人的控制下,汉人在此地一直有活动,中原艺术也深深的影响着库木吐喇石窟中的艺术创作和艺术表现。从人种上看,所绘供养人形象为汉族的有:16窟、46附一窟及75窟西壁的汉僧形象;供养人形象为回鹘人的有:12窟、38窟、75窟东壁及79窟。下就此情况作下列艺术分析:

2.1 纯汉风壁画

16窟年代约在8~9世纪期间,正是唐建立安西都护府并加以稳固统治的年间。该窟左右侧壁保存较好,左侧壁绘西方净土变一幅,右側壁绘东方药师变一幅。顶部两侧还绘有千佛形象,另外还存有少量团花纹、云纹和大叶花蕊卷草纹等,为典型的纯汉风的洞窟,同时也证明了大乘佛教在此地的繁荣发展。洞窟前壁左右两端绘有汉地风格的供养人,推测为一身份较高的唐代汉族官吏供养人像。表明此时唐对龟兹的控制处于鼎盛时期,唐代官吏在此具有较高的权利,汉地佛教和汉地佛教艺术也有较高的影响力和感染力。

表1 汉风供养人壁画的石窟情况

46附一窟年代较晚,为11世纪以后,已属回鹘控制时期。从供养人的榜题“□□赵什四”、“新□□□□”、“宝妹梁宝妹”中可以看出,应是留居在此的汉人后代。供养人头上的发饰,与回鹘供养人相同,以一木梳插入发髻中,已与中原汉人有很大的不同,但衣物穿着仍为汉襦裙样式。可以看出,此时的龟兹地区汉人居住现象仍然十分普遍,他们的日常生活状态已和回鹘人相融合。

75窟(9~11世纪)所绘的汉僧形象,汉文榜题写有“梵□□寺□道秀一心供养”等,道秀为一汉僧名。这与库木吐喇石窟中经变画的大量出现一同印证出汉传佛教在此地受众人多,并且具有较高的影响力。

2.2 受汉风影响的回鹘供养人壁画

典型的75窟和79窟所绘的供养人群画年代都为9~11世纪,即唐势力在此衰弱,回鹘开始西迁至此的时刻。但同时也出现了汉族供养僧人的形象,可见汉僧的影响力还是较为广泛的。

79窟正壁处的一列七身供养人像,一、二、三、五为四身供养僧人。左侧第一身穿偏衫,题记为“颉里阿其布施城中/识知俱罗和上”。其余的着通肩袈裟。第二、三身的题记分别为“法行律师”、“圣寺府座律师/旁信一心供养”。第五身题名不清。可见二、三身为供养比丘,这四身供养比丘像,与伯孜克里克第20窟中的三都统像(约公元10世纪)相比,人物形象特征的描绘手法较为相似,用线流畅,衣纹垂滑,只是僧衣略有不同。

79窟坛基前壁的五身供养人(第一身为童子像),根据题记可以看出这是一组王族供养人形象。其中男性供养人的发饰、头冠,衣物和所佩戴的饰品与高昌回鹘时期的王族供养人十分相似,均是没有头光,披发蓄须,衣纹带有团花纹饰。但第五身题记为“新妇颉里公主”身着汉式服饰,所梳发髻也与第46附一窟中的女供养人形象一致。她身穿双领下垂的长衫,面部丰腴,五官较回鹘人相对扁平,颧骨和鼻梁都较低。可以看出,回鹘西迁后的人民是和谐交融,友善相处,地位平等,生活和宗教信仰也是共存的。

而受到汉风影响下的库木吐喇石窟回鹘供养人壁画,与后期回鹘高昌时期伯孜克里克石窟的供养人画像,也有明显的区别:

首先,规模较小。79窟为回鹘王室供养人,但他们未新开凿洞窟,甚至无法重新改造79窟,可见当时龟兹回鹘的势力已然衰退。

其次,在形象上,高昌回鹘时期的供养人形象多为站姿,画像细节也较为精致,龟兹回鹘的服饰特征和腰间配饰虽描绘较为简略,应该与高昌回鹘王像中佩戴的蹀躞七事有所不同;样貌方面,都呈现出丰腴的相貌,鼻梁高挺,鼻部还绘成了鹰钩状,披发蓄须,眉额较高。只是高昌回鹘的眼部更加细长。而女性的帽饰形象也有所不同,库木吐喇79窟的供养公主像,可以看到公主头戴桃形帽,后披薄纱,发型描绘简单,与伯孜克里克20窟的王后像及24窟的公主像帽饰都有所不同,20窟的高昌王后像完全承袭漠北时期的可敦回鹘服装,应都是回鹘女子服饰组成的一部分,在此不再赘述。除此之外,对姿态的把握也十分准确,强调唐朝以来的圆浑与健硕美,整体具有流动感。

其三,在艺术表现上,对于色彩的运用虽然都使用暖红色基调的壁画,但库木吐喇石窟中的回鹘供养人像的色彩还未形成高昌回鹘时期那样施以纯粹、大块的暖红色。暖红色的展现,应当与民族审美情趣是相关的。此时的库木吐喇石窟中的回鹘壁画已出现色彩变换丰富的土红色,并以不同色阶营造出不同衣饰的层次效果,同时还使用对比色,辅以石青、石绿等,增加了画面的立体和冲突感,同时还十分重视图案纹样的装饰美,细节之处也细细描绘。这种色彩及线条表现艺术的出现,是在融合了汉风的艺术表现手法之上,又加上本民族的艺术审美的创造之作,应当是从汉风到高昌回鹘之间的过渡形式。

可见,库木吐喇石窟中的汉风壁画,在艺术表现方面,与早期龟兹受外来文化影响下的画风相比,“屈铁盘丝”的用笔、粗细一致的用线风格变成了柔美平均、富有流动性的莼菜线描法。用色也从凹凸晕染转为平涂罩染,更加重视人物形象的整体效果。在人物造型方面,更加具有写实性和流动性,与龟兹典型的“三道弯”式形象共存。为后期回鹘艺术的成熟奠定了基础。

3 结语

龟兹石窟群中的库木吐喇石窟,体现了民族和文化多样性、丰富性、和谐共存的历史。受汉风影响的供养人图像,突显了中原佛教文化的回传。在汉风洞窟里,无论是回鹘供养人或是汉族供养人造像,其艺术造型和艺术表现都深受汉文化的影响,技法娴熟独特,表现形式多樣。壁画的线条和色彩都不再是单纯的龟兹风格,而是融合了两地不同的审美需求和教义。并且,供养人像壁画题记多用汉、龟兹、回鹘三种文字书写,可谓是多元文化兼容并蓄的结果。

参考文献:

[1] 史晓明,张爱红.从第43窟看克孜尔石窟的衰落年代[J].西域研究.1993(02):90-96.

[2] 李树辉.库木吐喇石窟第75、79窟壁画绘制年代和功德主身份研究[J].敦煌研究.2008(04):36-42.

[3] 沈雁.库木吐喇第79窟世俗供养人服饰研究[J].龟兹学研究.2008(00):273-281.

[4] 石松日奈子,牛源.中国佛教造像中的供养人像——佛教美术史研究的新视点[J].中原文物.2009(05):74-85.

[5] 褚晓莉.新疆龟兹石窟汉风格壁画的艺术研究[J].新疆师范大学学报: 哲学社会科学版.2014(03):70-74.

[6] 鲁多娃M.A,张惠明.艾尔米塔什国家博物馆的敦煌莫高窟供养人绘画收藏品[J].敦煌研究.1993,(03):46-49.

[7] 董晓荣,齐玉华.榆林窟第6窟蒙古族供养人坐具[J].敦煌研究.2007(03):32-37.

[8] 袁梦雅.敦煌莫高窟壁画中女供养人的妆饰探究─以61窟于阗天公主为例[J].装饰.2014(06):82-83.

[9] 杨铭.敦煌画塑与少数民族[J].文史杂志.1987(02):47-48.

[10] 彼得·吉姆 ,魏文捷.一件回鹘文雕版印刷品的供养人及尾记[J].敦煌研究.2002(05):33-36.

[11] 李雪芹.试论云冈石窟供养人的服饰特点[J].文物世界.2004(05):15-23.

本文系基金:新疆艺术学院美术学重点学科科研项目“新疆佛教造像谱系之‘供养人研究”(2014MSXZDXKE(Z)),研究成果。