“工程化”的应用型人才培养模式在计算机教学中的应用

2015-10-21梁艳华潘银松党庆一

梁艳华,潘银松,2,党庆一

(1.重庆大学城市科技学院电气信息学院,重庆 永川 402167;2.重庆大学光电工程学院,重庆 400030)

“工程化”的应用型人才培养模式在计算机教学中的应用

梁艳华1,潘银松1,2,党庆一1

(1.重庆大学城市科技学院电气信息学院,重庆 永川 402167;2.重庆大学光电工程学院,重庆400030)

将工程的理念应用到《数据库原理及应用》课程的教学中,对其进行“工程化"改造,形成“1+2+5+4+3”教学体系,明确课程教学目标,重构教学内容,给出教学过程,并将效果评价机制渗透到教学的各个环节,形成循环往复的教学过程,以加强学生对工程的构建、协调和掌控能力。

应用型人才培养;“工程化“改造;教学体系

应用型人才培养的目标是培养、加强专业基础教育的同时,培养适应现代化建设需要的,能够直接解决实际问题的,具有创新精神和责任意识的高级应用型人才[1]。为适应应用型人才培养的目标,计算机专业众多从教者打破了传统的教育教学方式,进行了广泛而深入的教育教学改革,如出现了“企业主导型”、“能力中心的课程开发型”、“资格证书体系推动型”、“工业训练中心型”、“CDIO的工程教育”等教学模式[2][3]。其中,CDIO的工程教育模式即“工程化”教育模式是教学改革的最新成果,得到了从教者尤其是计算机专业从教者的普遍认可,并逐步推广到具体的教学中。“工程化”的教育模式以产品从研发到运行的生命周期过程为载体,使学生通过主动的、实践的、课程之间有机联系的方式学习工程,以培养学生对工程的构建、协调和掌控能力[3]。

《数据库原理及应用》课程是高等学校计算机专业的一门重要的专业基础课,对其进行合理的教学改革,以达到较好的教学效果,具有重要意义。将“工程化”理念应用到课程的教学中,对其进行“工程化”改造,以工程项目为中心,制定明确的教学目标,以教师和学生为主体,进行教学的实施,同时注重教学层次的把握,在教学效果上引入多种效果评价机制,形成了一个以培养学生工程化能力为核心的新教学体系,从而满足应用型人才培养的要求。

1 新教学体系

以“信息管理系统”工程从研发到运行的生命周期过程为载体,将此课程的教学体系设计为:“一个教学目标、二个教学主体、五个教学过程、四个教学层次、三个评价机制”,即“1+2+5+4+3”的教学模式[4]。教学目标指导整个的教学体系构建,为其教学明确目的;教学过程即整个教学的实施及运作;教学效果评价机制说明以什么样的方法来评估教学效果。整个教学体系从设计环节改革教学内容,从实施、运作环节创新教学过程与层次,并将教学效果评价机制渗透到各个环节,循环往复,形成集教学目标、教学主体、教学过程、教学层次、教学效果于一体的新教学体系。

2 新教学体系组成要素说明

“1”是指一个教学目标,根据“工程化”理念,确定课程的教学目标,即培养有专业技能、有社会意识和有企业家敏锐性的数据库工程师,增强学生的“工程化”能力及大系统掌控能力。根据此教学目标,全面调整该课程的教学体系,充实教学内容,改进教学方法,把“工程化”教学作为人才培养的核心任务之一,全面体现“工程化”能力和职业素质培养的思路,让学生能力得到全面发展,以适应计算机专业人才培养的需求。

“2”是指教学的两个主体,即学生和教师。在“工程化”教学过程中,应充分发挥学生的主体地位,摆脱传统的“填鸭式”教学方式,同时,学生要获取“工程化”知识,则要求教师既要有扎实的理论知识,也要有良好的“工程”化知识。教师应在学生的学习初期进行一定的指导或点拨,使工程进度顺利进行,起到教师主体地位的作用。

“5”是指五个教学过程,以“信息系统的开发和设计”工程为主线,将整个教学过程分为5个阶段,每个阶段对应一定的工程实施阶段,并制定教学目标,使学生最终完成“信息系统的开发与设计”,实现信息系统的基本功能,如数据的输入、修改、删除及查询等。

“4”是指在教学过程中学生所形成的四个学习层次:初始级、基础级、专业级和应用开发级。初始级指学生拥有一定的学习能力,但缺乏专业知识;基础级指学生拥有一定量的专业知识,但其自主的学习能力较差;专业级,学生系统地掌握了专业知识,熟悉工程化的学习过程,能综合运用专业知识分析和解决一般实际问题,学习过程是独立自主的;应用开发级,学生具有一定的实践经验,能运用工程化方法主动进行项目的开发,并能独立解决出现的问题,能够对专业知识进行创新。

“3”是指三个教学效果评价机制。这里的教学效果评价机制,指教师为了掌握学生的学习情况,依据教学内容所制定的衡量学生学习效果的策略。根据评价机制所处教学过程的阶段,将其分为基础知识评价机制、实践能力评价机制、“工程化”能力评价机制。将评价机制贯穿整个教学过程,并循环往复,有利于检测教学过程的完成情况,及时发现学生的薄弱环节,并进一步强化练习,从而达到较好的教学效果。

3 基于“工程化”的教学内容设计

确定了课程的教学体系后,以“工程化”思想为指导,对“数据库原理及应用”课程的教学内容进行设计。

基于如下两个方面进行规划和设计:一是“工程化”方法及其牵引的相关知识和基本素养。二是信息管理系统相关技术及其应用,如数据的查询、更新及数据的安全性与完整性等。其教学内容设计如图1所示。

图1 课程教学内容设计

课程内容分为六个教学模块,即数据库基础知识、数据模型及数据库系统、关系数据库及其标准语言SQL,数据库的安全性与完整性,信息管理系统的设计与开发及数据库编程及其实现[5]。教学内容以“工程化”方法为牵引,覆盖了信息管理系统开发和设计所涉及的所有知识点,如数据库系统的设计原则和方法;信息管理系统的主要功能及实现方法;数据库的安全性和完整性等。

4 基于“工程化”的教学过程

在教学过程中,以工程——“信息系统的开发与设计”为主进行教学活动,将其分为5个阶段。工程项目的需求分析为第一阶段,其教学目标为:根据兴趣确定工程的应用领域,并明确工程的各个环节及系统的主要功能。工程项目的后台数据库设计为第二阶段,其教学目标为:对领域信息进行分析,对数据库进行设计,并以数据的形式存储在数据库中。第三个阶段为工程项目的模块设计及程序流程分析,要求学生能够设计前台用户界面,对其系统中的关键模块进行数据流程的设计。第四、五阶段分别为系统具体实现,系统展示、总结与评价,主要完成系统的具体实现及展示。

在教学过程中,为了更好的掌握学生的学习进度,将学生按照其知识能力划分四个能力层次,如上所述,各个能力等级反应了学生在教学过程中不同发展阶段的不同特征和学习内容的需求。为了更好的对比学生各能力等级的水平及特点,对于每个能力等级,从能力水平特征、能力稳定性、对应的教学过程等三方面进行归纳和总结,如表1所示。

表1 学生能力层次水平及特点

一般的,学生均具备初始级能力特征,但其后续能力是不可预测的。在基础级,学生基本适应工程化的学习过程,能够在教师的帮助下依据应用领域的需要进行需求分析和简单的设计;在专业级,学生基本熟悉工程化方法,并能独立进行学习;应用开发级的学生能够根据工程的需要自发的进行系统开发和设计,并优化自身的知识体系和专业技能,是课程的最终目标。

5 教学方法及教学效果评价

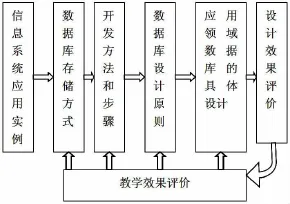

“工程化”理念下的教学方法与传统教学有很大的不同,其教学过程各阶段并不是独立的,而是紧密联系、层次递进的,教学的组织也不能仅仅局限在课堂教学,在其教学过程中应采取“讲授法”、“讨论法”、“谈话法”、“演示法”、“引导法”等多种教学方法,对其教学过程的各个阶段,应引入多种评价机制,并循环往复,以达到较好的教学效果。仅以此课程中教学内容“信息管理系统的设计与开发”为例,给出其引入评价机制后的教学过程。其教学组织思路如图2所示。

图2 一个“工程化”教学过程案例

此“工程化”教学过程案例,具体的教学过程简要叙述如下:首先提出现实生活中信息管理系统的实际应用,提问“信息管理系统的数据存储方式”,讨论“数据存储方式的合理性”,讲解“数据库系统开发的方法和步骤”及系统设计原则,发挥学生的主体作用,使学生设计所选应用领域的后台数据库,最后演示与讲评。为了使教师更好的掌握学生的学习情况,在后期教学过程中,引入教学效果评价机制,并反馈到前期教学过程,形成循环往复的过程。针对学生的教学效果评价机制,可采用教师提问评估、集体测试及学生间的互评等多种方法,但在评价中,要考虑到学生的个体差异,灵活运用,既要达到掌握学生学习情况的目的,又要顾及到学生的感受,使整个教学顺利、愉快的进行下去。这种将教学效果评价机制渗透到教学的各个方面的方法,能够考虑到学生的个体差异,可以使教师及时、准确的发现学生的问题,从而及时引导,达到较好的教学效果。

“工程化”方法,不仅仅适用于此门课程,培养学生的现代工程能力也是其他计算机专业课程的核心任务之一,在其他课程中运用“工程化”理念组织教学,并逐步培养学生的现代工程能力,从而形成整个专业的教学体系,是下一步教学改革的目标。

[1]司淑梅.应用型本科教育实践教学体系研究[D].长春:东北师范大学,2006:2-5.

[2]梁艳华,刘宗行,蔡学敬.项目教学法在应用型人才培养中的实践研究[J].九江学院学报(自然科学版),2013 (1):115-117.

[3]陈启元,任胜兵,胡志刚.工科大学生CDIO能力成熟度评估与改进体系研究[J].中国高等教育,2009(8):31-33.

[4]廖志芳,胡志刚,任胜兵,等.软件工程CDIO“五位一体”实践教学体系[J].计算机教育,2010(11):128-131.

[5]王珊,萨师煊.数据库系统概论[M].北京:高等教育出版社,2006:1-3.

责任编辑:张隆辉

G642.0

A

1672-2094(2015)01-0144-03

2014-10-31

本文系重庆市重点教改项目《电气信息类专业应用型人才培养模式的研究与实践》(编号:0824058)研究成果之一。

梁艳华(1981-),女,内蒙古赤峰人,重庆大学城市科技学院计算机教研室讲师,硕士。研究方向:数据库技术的教育研究。潘银松(1963-),男,重庆人,重庆大学光电工程学院教授,博士,硕士生导师。研究方向:系统和信息获取及处理技术的教学和研究。

党庆一(1982-),男,山东青岛人,重庆大学城市科技学院讲师,硕士。研究方向:计算机数学的教学与研究。