地震科普信息资料库的构建研究

2015-10-21闫晓美张瑞芳

闫晓美,罗 勇,张瑞芳

(1.山西省地震局,山西 太原 030021;2.太原大陆裂谷动力学国家野外科学观测研究站,山西 太原 030025)

1 地震科普信息资料库建设的意义

地震是一种破坏力巨大的自然灾害,外在表现是突发性强、破坏性大。我国地处西太平洋与欧亚地震带之间,是全球地震发生最频繁的地区之一。近年来,我国发生的几次强震都带来巨大的经济损失,因此,有必要将宣传避震常识、普及地震知识,作为防震减灾工作的重心。地震科普资料库是开展地震宣传工作的基础,是地震部门进行科普探索的基石。地震科普信息资源的采集、加工、存储和开发利用就显得尤为重要。目前,国内地震科普类信息存储较分散,缺乏有效的整合和管理。构建地震科普信息资料库就是将零散的科普信息,有效地整理、归纳、汇总,成为地震部门的基础数据库,实现地震科普信息的统一管理和资源共享。

基于此,该文提出地震科普信息资料库的构建研究。该研究对防震减灾教育和宣传具有重要的理论价值,对于减轻地震灾害造成的损失具有重要的现实意义,是不断满足社会公众对地震科普知识更高需求的一项基础工作。构建地震科普信息资料库,首先应做到全面、系统、准确,并具备以下功能:

(1)实现对地震科普、防震避震、自救互救、应急救援方面的信息进行统一管理,方便查找。

(2)可根据政策、法规及社会发展的需求,定期更新数据库,保证其时效性。

(3)对地震科普信息资料进行科学分类、合理存储,方便公众及时、全面了解地震学科的现状及发展前景。

(4)通过地震科普信息资料库,为全省防震减灾科普宣传提供科学、准确的信息。

(5)公众通过地震科普信息资料库,了解学习地震科普知识,不断增强防震意识,提高应急避险和自救互救能力。

2 国内地震科普宣传与地震资料库的研究现状

早在20世纪50年代,我国历史学家与地震学家密切合作,对地震信息资料进行整理、汇编,1956年由中国科学院地震工作委员会历史组编写出《中国地震资料年表》。70年代,对历史地震资料进行更广泛的收集、整理、加工,编辑出版《中国地震历史资料汇编》《历史震中分布图》《地震烈度区划图》《中国地震资料年表》等,这些资料为地震科研提供了基础参数[1-2]。

在地震科普方面,国内主要是针对宣传类的研究相对较多。陈昌泳指出,国际、国内地震频发,给人民的生命财产安全带来巨大损失,应提高地震灾害的预防意识,认为地震科普宣传和普及工作十分紧迫,应全面推进防震抗灾宣传工作[3]。2010年,陈冬柏等人针对我国当前地震科普知识宣传的现状,分析目前加强地震科普知识宣传的必要性,提出做好地震科普知识宣传应采取的措施[4]。单修政等人则认为应该重视和加强地震科普宣传工作,引导普通民众尽可能多地掌握有关地震的一些必要知识、技能和方法等[5]。

地方的地震部门、研究机构和研究学者,关于地震数据库构建的研究,也主要是针对地震专业数据展开,很少有面向地震科普信息资料库的研究。

中国地震局地球物理研究所赵荣国等人,根据地震应急需要,对有关的地震学和计算机两方面的资料和信息进行大量的调研,构建专业资料系统,包括资料库和检索应用软件两部分[6]。为跟踪国外地震灾害、全球地震活动性,灾害地震学等研究提供系统、全面的基础性资料。李秀英等人就地震信息资源的开发与利用进行深入探讨,提出了加强地震信息资源开发利用的措施和建议,并指出应加强地震信息资料数据库的建设[2]。中国地震局地球物理研究所林国良,介绍了我国历史地震资料和数据库现状,并在历史地震资料的基础上,利用SQL Server数据库,建立基于烈度点的中国历史地震资料数据库系统[1]。刘洁对日本地震文献数据档案的收集、保存和利用,进行分析研究,指出日本的图书、公益团体等成立各类地震资料数据库,为防灾减灾提供着宝贵的资料,也为我国震灾类数据库的建立提供借鉴[7]。

关于地震科普信息资料库建设的研究相对较少,因此,采集、整理、加工、存储这些地震科普宣传资料,更好地服务于防震减灾宣传教育,就成为一项重要的研究课题。该研究对今后深入基层、学校、企业开展地震科普宣传、提高全民的防震减灾意识具有重要的现实意义。

3 地震科普信息资料库建设原则

为建设全面、系统、科学的地震科普信息资料库,应遵循以下构建原则:

(1)信息库的采集对象。该库所采集的数据信息应包含:地震基础知识、防震避震常识、自救互救技能、应急救援措施、方案及设备、抗震设防要求、历史地震背景资料等信息资源,并确保信息的准确性。

(2)信息资料库的安全性。保障资料库的信息科学、准确,避免信息缺失,防止信息被随意修改,并作整体备份。在更新或添加资源记录、对象时,应进行校对和检验。

(3)简捷、方便、可扩展性。信息的录入、查找工作,尽量简单、便捷,易于操作,并将信息资料库的结构作为开放式,便于进一步扩展。

(4)信息库的管理与维护。为保证资料库中数据信息的全面性、完整性,需定期对数据进行更新。通过建立规范的管理模式和工作流程,对数据进行科学管理。

(5)信息库的分阶段建设。地震信息资料库的建设是一项长期、艰巨、责任性较强的工作,建设一个规模较大、内容丰富、种类齐全的资料库,要求更高。因此,信息资料库应分阶段建设,并随着信息资源的不断更新进一步完善。

4 地震科普信息资料库主要内容及结构

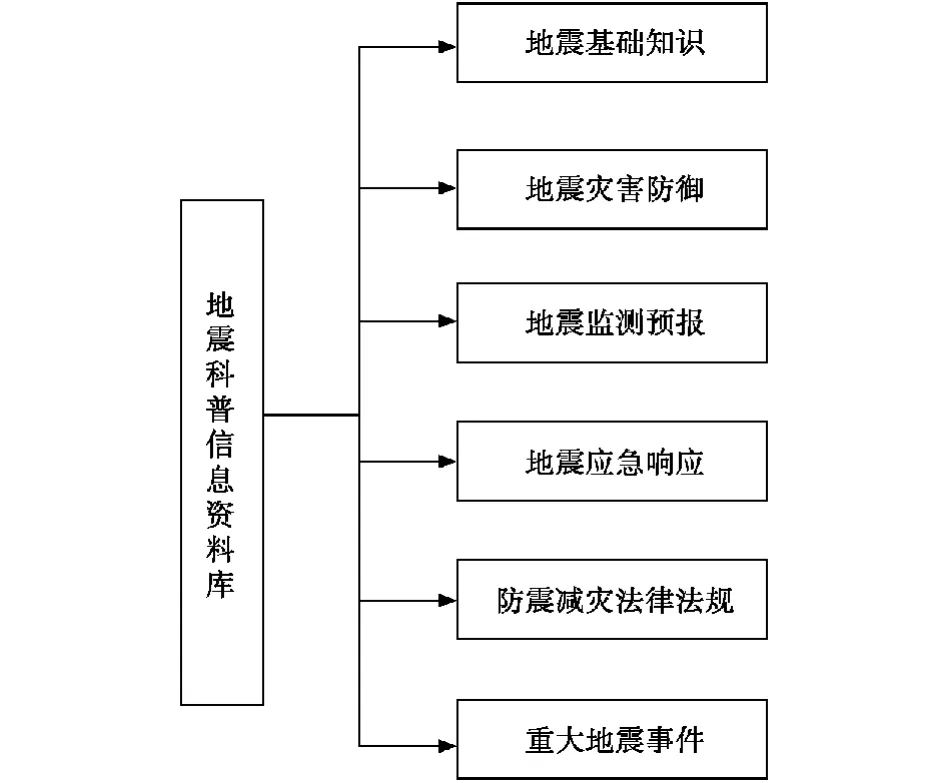

地震信息资料库应尽可能结合地震系统的业务体系来建立。根据业务特点,资料库应包括地震基础知识、地震灾害防御、地震监测预报、地震应急响应、地震类法律法规、重大地震事件等。可根据数据信息的特点,再进行子一级类别的划分。其中,地震基础知识主要包括地球构造、地质概况、地震分类及成因等;地震灾害防御主要有地震灾害、灾害防御、房屋抗震、家庭防震等;地震监测预报主要包括地震监测、前兆观测、地震预报、地震谣传等;地震应急包括地震应急措施、避险自救互救、灾后救援等;防震减灾法律法规包括《中华人民共和国防震减灾法》《地震监测管理条例》《地震监测设施和地震观测环境保护条例》《破坏性地震应急条例》等。重大地震事件包括历次重大地震的发震构造、宏微观异常、震害等相关信息。

地震信息资料库结构如图1所示。

图1 地震信息资料库结构图Fig.1 Framework of the popular earthquake science information database

对地震科普信息进行调查、收集、整理、分类、汇总,建立科普信息资料库,方便信息资源的统一管理与维护。在此基础上,可将信息资源库与地震科普宣传教育相结合,更加科学、有效地进行地震科普知识的宣传工作,提高公众防御地震灾害的能力和自觉性。同时,全面了解地震知识,不断增强对地震谣言、误传的识别和抵制能力,大大减少无震损失。该资料库的建成将为防震减灾宣传教育工作提供科学、全面、准确的理论依据。

5 结语

通过对地震科普信息资料库建设的研究,发现还存在诸多问题和难题。

(1)地震科普信息资料的保存和利用是一项长期任务。随着信息技术的不断进步,地震数据日益增多,信息资料库需要不断更新、完善。因此,资料的添加、保存将是一项持续性工作。

(2)需不断提高数据信息的准确率。在信息不断增加的情况下,如何判断所采集信息的正确性、准确性,成为一项重要工作。因此,应在工作实践中不断提出新要求、制定新标准,从而提高信息的全面性、准确性和有效性。

(3)技术层面。应不断改进信息的采集方式,完善信息的筛选、加工、录入方法,尽量减少人工参与、手工操作的环节,从而有效提高地震科普信息资料库的开发、管理和利用。

(4)信息更新与管理。对已有文献进行认真整理,做到及时更新,不断发掘最新的信息资源,采集新信息,逐步细化资料库的类别,构建覆盖范围广、内容丰富、类别齐全的综合性信息资料库。

[1]林国良,王健.基于烈度点的中国历史地震资料数据库系统试编制[J].地震学报,2012,34(1):118-124.

[2]李秀英,殷志刚.论地震信息资源的开发利用[J].山西地震,2007(3):45-46.

[3]陈昌泳.地震科普宣传在防震减灾中的重要性[J].科技传播,2012(11):6-5.

[4]陈冬柏,闫俊义.关于加强地震科普知识宣传的思考[J].今传媒(学术版),2010,18(9):177-178.

[5]单修政,高文长.论地震科普宣传工作在防震减灾事业中的意义[J].高原地震,2013,25(1):53-58.

[6]赵荣国,魏富胜.跟踪国外大地震的震情分析资料库[J].国际地震动态,1996(5):6-8.

[7]刘洁.浅析日本地震文献数据档案的收集、保存与利用[J].图书馆理论与实践,2014(6):46-48.