西南联大报刊《今日评论》的作者群像及意见表达探析

2015-10-21柳盈莹余明霞

柳盈莹 余明霞

(作者单位:云南师范大学传媒学院)

西南联大报刊《今日评论》的作者群像及意见表达探析

柳盈莹 余明霞

(作者单位:云南师范大学传媒学院)

《今日评论》创办期间,正值中日战局进入一个新阶段。以“教授”为代表的知识分子围绕应当如何改革中国政治,以更好地动员全国力量、增强国力、争取抗战胜利进行了比较充分的思考,提出了一些独到的见解和观点,对时局产生了一定影响。本文的研究,通过对《今日评论》的作者群像进行统计归类,并对他们的文章观点进行梳理,结合抗战时期的历史背景深入分析,试图描绘一幅不同于传统新闻史有关职业记者、专业编辑的作者群像,而是一种“教授论政、百花齐放”的理想舆论表达形式,再现民主自由、严谨求实、包容和合、开拓进取的联大精神。

今日评论;教授论政;钱端升;民主政治

八年抗战,高校内迁。其中,北大、清华、南开三校南迁,在云南昆明联合组建国立西南联合大学,它集中了大批当时中国一流的学者,形成名副其实的文化中心。易社强(John Israel)教授曾指出:“从1938年至1940年,思想界之活跃是后期无可企及的。1938年春开始,一群北平最有名望的学者相继来到昆明,改变了这里的知识分子地图……在战争初期那些刊物中,最突出的就是钱端升的《今日评论》”。《今日评论》被报刊史的研究者称为“抗战期间影响较大的综合性刊物,各种观点的文章兼收并蓄,蔚为大观”。还有学者认为:“此刊是抗战期间刊载国内各界著名专家学者著作的重要论坛,是当时西南乃至中国都具有重大影响的政治类刊物”。

《今日评论》创刊于1939年1月1日,为周刊,于1941年4月13日停刊。可以说,《今日评论》创办的直接目的很明显,那就是要为抵抗外来侵略、挽救民族危亡尽一份力量。通过对《今日评论》旧报刊的系统阅读发现,与当时主要的抗战报刊如《大公报》《现代评论》《观察》等对比,《今日评论》的作者构成并非专业的或职业的记者、评论员,他们大部分的身份是联大教授如钱端升、罗隆基、潘光旦、费孝通等,形成了“教授论政、百花齐放”的氛围,这是新闻事业中较为理想的传播状态。以“教授”为代表的知识分子们围绕应当如何改革中国政治,以更好地动员全国力量、增强国力、争取抗战胜利进行了比较充分的思考,提出了一些独到的见解和观点,对时局产生了一定影响。

1 《今日评论》概说及作者群像

《今日评论》的创办人钱端升是中国现代政治学的开创者,其在“20年代就奠定了在中国政治学界举足轻重的地位。”内忧外患的时局形势,相对稳定的西南大后方,钱端升和他的同仁们致力于打造一个自由讨论时事,传播不同观点的平台。在创刊短短2年4个月的时间里,《今日评论》汇集了一批抗战时期中国最优秀的知识分子,成为反映和回应复杂多变的中国政治的窗口。今日,我们梳理最原始的稿件,透过那一个个闪亮的评论作者名,依然能够感受到彼时的唇枪舌剑和抗战时期中国知识分子的救亡努力。

1.1《今日评论》作者群像表

《今日评论》共出版了5卷共计114期,发表文章561篇。除前三卷的部分时评为编辑部评论并未标明作者外,绝大部分的文后均附有作者简介。笔者借用SPSS17.0统计分析软件,整理每位来稿作者及其发表篇数,核查其职务,并在其发表文章中提取关键词,形成其主要聚焦问题。详见表1。

此外,在《今日评论》署名发表2篇的作者有我们熟悉的朱自清(国立西南联合大学教授),聚焦新语言;罗文赣(国立西南联合大学教授),聚焦世界大战与中国;杨端六(武汉大学教授),聚焦中国经济;顾谦吉(国立中山大学教授),聚焦农林问题等30位;发表1篇文章的作者包括唐士、叶公超、陆侃如、朱炳南、钱穆、雷海宗、王元照、李欣、郑毅生、流金、王化成、张道行、林徽因等共计167位;其中,超过60%任职于国立西南联合大学。

1.2《今日评论》的作者职业构成

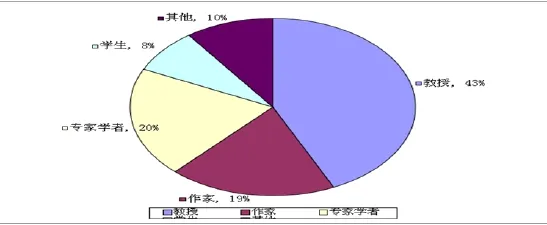

在上述统计分析的基础上,对《今日评论》作者职业构成进行分类,具体构成如图1。

图1 《今日评论》作者职业构成

根据统计结果,为《今日评论》的作者描绘一幅群像则是一群具有较高媒介素养,心系国家危亡,着眼时局的方方面面,重点关注战时政治经济的关键问题,希望用“教授”办报的方式形成舆论,为深处水深火热的国家贡献一己之力的国立西南联合大学教授、学者。他们以《今日评论》为阵地,以手中的笔杆子为长枪,不仅为当下的抗日战争建言献策,同时也未雨绸缪地为未来战后的中国应该何去何从做出规划。形成了“教授论政、百花齐放”的氛围,不同于传统新闻史的职业记者、编辑群像,以“教授”为主的评论性报刊,兼具时空的广度和思维的深度。这在中国新闻史乃至世界新闻史上都是绝无仅有的壮观景象,它所号召的民主自由、严谨求实、包容和合、开拓进取的精神也成为后来联大遗产的精髓。

表1 《今日评论》作者群像表(发表3篇及其以上作者)

2 《今日评论》主要作者观点及话题聚焦

2.1以时政评析为王,映射社会生活

《今日评论》不是一个严密的团体,采稿和内容都具有开放性。作者之间也经常交流意见。伍启元说:“我所提出的各种主张,并不一定是我个人的主张。”西南联大在昆明的教授,常常讨论时事,交换意见,许多主张都是大家讨论的结果”。

《今日评论》的内容十分丰富,以政论文为主的同时,还有各种类型的其他文章。按照内容来划分,可分为政治、经济、社会、国际、语文、文艺、教育、通讯等八大类;其编辑风格较为自由,并无明确的栏目划分,每期的内容基本按照政治经济文章、国际评论、社会、教育,最后是以文学文化等顺序来排序。每一期的文章数基本控制在5~8篇,页数也不固定,一般在20页以内。刊物为16开本,双面印刷。前面提到,《今日评论》的主要内容为政治经济和国际为主的政论文,而非文艺文学。每期的刊首都有2~3篇“时评”,综合评论最新的国内外事件。由此可见,关于时政评论的文章是构成《今日评论》的主体,也是其灵魂所在。

作为主编的钱端升在《今日评论》中发表文章43篇,主要关注战时政治、政府公务、民族统一抗展等切要问题;而《今日评论》另外一位核心人物王赣愚则发表文章33篇,重点评析时政,关注战时局势和政府工作,在国民参政,统一问题等问题上展开丰富讨论。二位学者作为《今日评论》的肱骨之力,在文章的数量和内容上,贡献了很大力量,也实现了对当时政治时局、国家命运的舆论监督。

同样在《今日评论》中,重点关注了政治领域的还有潘光旦、王迅中、费孝通、罗隆基、史国纲、赵凤喈、邵循恪、陈雪屏、谷春帆等人;而在其他社会生活方面,伍启元、张德昌、陈岱孙、吴半农、陈雪屏、李澍青等都谈得比较深入。

2.2以思想自由为基,集中体现学者担当

《今日评论》内容兼容并包,刊发的文章不拘一格,没有囿于战时办报者的一般思维,而是以观点的深刻、分析的独立、角度的独树一帜而见长。这无不与《今日评论》主张思想自由的内在气质有内在联系。

钱端升在《今日评论》创刊号上指出:“思想一致本与思想自由不相容。在思想自由的若干民主国家,人民的思想是极分歧的。选举占多数的党可以取得政权,但并不能禁止少数党的思想自由,及由此而生的意见自由、言论自由、出版自由。”“现在要中国人,尤其是读书人,做应声虫,不许其自由思想,不许其自由发表意见,在事实上是决难做到的……”“若舍事实而言理论,而间应不应,则思想一致更为不必提倡之事。思想自由为自由中的最重要者。要各个人能取得自尊心,要各个人能得到人格上最高的发达,要民族的思想文化有久远的进步,各个人的思想自由决不可少的。这是西方民主各国由经验而得的真实……”“如果我们决计向民主的道上迈进,我们更不应忽略这些自由”。

王赣愚也在之后的文章中谈到了知识分子在中国应起的作用:“除在野各政党外,在朝者仍不能忽略无党无派的人士,尤其是知识分子。在中国,知识分子虽不能自成阶级,然其左右民意的力量,实在不容轻视。他们几乎都是主张自由言论的,尤其是在国事上愿以坦白的态度,各抒己见,各献所见,而当权在位者绝不应妄予干涉或禁止”。

3 “教授论政”——一种理想的舆论表达形式

笔者之所以认为“教授论政”是一种理想的舆论表达形式,是因为《今日评论》自由办报、权威引导的灵魂,发挥了特殊环境背景下的时效性、丰富性和战斗性,并且以其独特的思想性引领具有较高知识水平的受众,成为独树一帜的救亡力量。在《今日评论》中,教授担任把关人,集媒介的权威和学术的权威为一体,可以更好地引导舆论,而这种方式也契合了战时受众信息不对称,面对各种信息无所适从的心理状态。《今日评论》倡导自由办报的方式,让更多的教授学者加入进来,使舆论呈现出“百花齐放”的形态,教授和学者对彼时的时局和现象做出合理的介绍,从而进行正确的舆论引导。只是这样理想的状态并不长久,1941年4月《今日评论》突然宣布停刊,分析其停刊原因,表面上看是国民政府任命其主编钱端升为外交大使出使国外,实则与国民政府当时高压的言论政策息息相关。

1941年7月,与《今日评论》和后来创办的《自由论坛》(1943.2~1945.3)并称联大三大政论刊物的《当代评论》(1941.7~1944.3)创刊,主编易人。虽王赣愚、王迅中、伍启元、邵循恪和费孝通等《今日》作者继续为后者撰稿。但究其本质,《今日评论》是当时一份由“教授”为代表的知识分子主导,宣扬实行民主政治进步刊物;而《当代评论》则是当时西南联大区党委的机关报,是一份官方报纸。

[1]西南联大研究所.西南联大研究[M].昆明:中国大百科全书出版社,2005.

[2]易社强.战争与革命中的西南联大[M].北京:九州出版社,2012.

[3]闻一多.联大八年[M].北京:新星出版社,2013.

[4]伊继东,周本贞.西南联大与现代中国研究[M].昆明:人民出版社,2008.

[5]谢慧.知识分子的救亡努力《今日评论》与抗战时期中国政策的抉择[M].北京:社会文献出版社,2010.

[6]黄湖.中国新闻事业发展史[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[7]叶再生.中国近代现代出版社通史(第3卷)[M]北京:华文出版社,2002.

[8]易社强,楚德天.大学教授的论坛一一西南联大与中国知识分子[J].学海,2004(5).

[9]叶再生.中国近代现代出版通史(第3卷)[M].北京:华文出版社,2002.

[10]马勇,刘丽.抗战时期大后方期刊介绍[J].近代史资料,2004(11).

[11]刘剑君,刘京希.钱端升与中国政治学的发展[J].文史哲,1998(3).

本文系2014年度云南师范大学西南联大项目《“教授论政”:联大〈今日评论〉的作者群像及意见表达研究》研究成果(项目编号:14Y009)。

柳盈莹(1985-),女,傣族,云南普洱人,硕士,讲师。研究方向:新闻实务、舆情调查、民族文化传播:余明霞,本科在读。