关于互通立交收费站拓建设计研究

2015-10-20冯华

冯华

(安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,安徽合肥 230088)

关于互通立交收费站拓建设计研究

冯华

(安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司,安徽合肥 230088)

随着我国城镇化进程的不断深入,汽车时代的提前到来,加之我国假日期间出行高速公路的免费制度,使得出入高速公路高峰流量剧增。由于早期高速公路互通立交收费设施规模对假日出行高峰小时交通量考虑不足,因此在节日期间,尤其在长假期间带来极大的不适应性,需要对这一类收费站进行拓建改造。以安徽省宣广高速公路广德东互通立交收费站改建设计为案例,总结这类收费站改建设计的关键点,并提出相关的设计思路与建议。

收费站;拓建;交通量;设计

1 概述

高速公路互通立交设置型式因集中收费原因,多以喇叭型为主,便于集中管理。早期高速公路互通立交位置一般结合沿线市、县(区)出城的重要公路设置,随着我国城镇化建设的飞速发展,城区面积的不断扩大,城区人口出行方式的改变以及出城口公路的市政化建设,不仅带来新增互通立交需求,同时既有互通立交在交通量急剧增长,重车混行比率不断提高下出现较大的不适应性,尤其是我国长假期间的免收通行费制度的实行,使得上下高速公路交通量激增,导致车辆运行效率低下。

早期高速公路的匝道收费站收费车道数偏少,且没有ETC专用通道、货车专用通道、自动发卡通道和计重收费车道,因此鉴于增设这些专用通道原因,也需对收费站进行改造。

目前安徽省高速公路匝道收费站大多在进行拓建,在改建设计实践中遇到许多共性问题,如:收费车道数计算问题,原址拓建既有工程利用问题,收费广场及渐变段长度不足的问题,平交口距收费站距离过近的问题以及匝道连接部衔接段处理等问题。

近期,笔者参与安徽省宣广高速公路广德东互通立交收费站改建设计,该项目具有这一类改建工程设计的代表性,通过设计实践以及后期运营实际效果,探讨这类工程设计的关键因素,供同仁参考。

2 项目简介

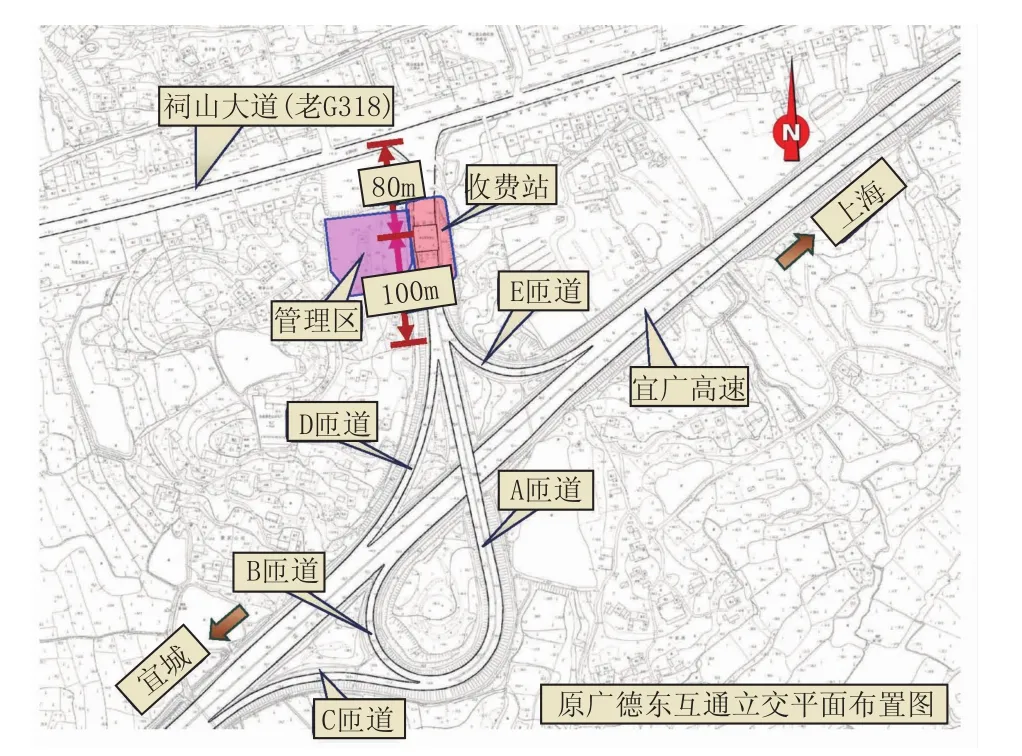

宣城至广德高速公路是国家高速公路网上海至重庆公路(G50)的组成部分,宣广高速广祠段全线设计车速100 km/h,路基宽24.5 m。其中广德东收费站于2004年建成使用,是车辆进出广德开发区以及广德县城应急分流的主要道口,也是车辆上下高速公路通往广德,进入浙江、上海地区的重要出入口。原匝道收费站为2进2出集中式收费,受地形、地物条件限制,原收费站位置距离高速公路主线约100 m,距离老318国道仅80 m(见图1)。

图1 原广德东互通立交平面布置图

随着高速公路网的完善及宣城市经济飞速发展,现有道口卡门数已经不能满足交通量快速发展的需求,同时重载交通混行比率逐年增高,收费站已经成为车辆通行瓶颈,严重影响了高速公路的服务水平。

另外,相交道路老318国道也改建为城市主干道路,使得收费道口距离平交口更近,车辆经平交出入收费站距离太短,造成车辆在此经常拥堵,排队等待车辆延续至相交道路成为常态,已干扰到相交道路的通行能力。

因此,必须对该收费站进行拓宽改造设计。

3 改建方案

从该互通立交现状运营出现的问题入手,改建方案应从以下几个方面进行针对性处理:

3.1 合理预测交通量,重新计算收费车道数

目前,收费站收费车道数计算是以交通部《收费公路联网收费技术要求》(2007年第35号公告)相关规定计算取得,其关键数据为标准设计小时交通量(DHV),它由年平均日交通量(AADT)、设计小时交通量系数(K)以及方向不均匀系数(D)按下式计算得出:

式(1)中,一般K标准值取0.12,D标准值取0.6。对实行计重收费或大中型货运混行比率较高的年平均日交通量,建议进行修正,修正公式如下:

式(2)中:AADT’——特征年原预测交通量(小客车当量);

R——大中型货车(含集装箱车)占有率。

式(1)和式(2)中K、D为经验值,但对假日出行高峰小时交通量考虑不足,尤其是免受通行费制度实施后,大量交通短时间内的疯狂涌入以及车辆假日期间的潮汐现象,需要进一步合理确定K、D系数的取值。通过现场调查和连续观测,并调研宣广高速公路现状几处收费站的假日出行交通量数据,经综合分析,K值取0.14,D值取0.62。

在对已建高速公路交通量调查基础上,现状大中型车混行率已达38%,而考虑远期高速公路拓建后,设计取R为45%。

另外,由于改建后为计重收费的服务时间较长,根据实地调查的50车次的服务时间进行加权平均值计算,同时考虑收费站距离平交口较近,车辆排队等待时间较长,本次对出口服务时间按30~60 s计算。

最终通过计算,收费卡门由原2进2出式调整为4进7出式,其中双向收费岛两侧为ETC车道,入口设置1处自动发卡车道,1处货运专用车道,出口设置3处货运专用车道,其余为客车专用车道。重新调整后的收费卡门的布设,解决客货运交通混合排队拥堵的现象,通过客、货车道分离,设置专用车道等措施,大大提高车辆出入收费站的服务水平。

3.2 收费岛距离平交口、匝道分合流端连接部距离不足解决措施

2006《公路路线设计规范》(JTG D20-2006)对平交口中心线至收费岛中心线规定的最小距离为150 m,而该立交收费站中心线距平交口有效距离不足100 m(去除道路横向宽度和收费广场半幅长度),而且拓建后收费道口多,横向宽度大,对车辆选择收费道口、交织运行判断时间就相对短,将造成车辆进出收费岛交织段长度不够,排队等待时间过长,车辆运行效率低下,严重时会造成车辆拥堵,影响车辆运行安全。

但当条件受限时,尤其是高速公路位置与相交道路间距一定时,无法增加这一距离,怎样解决这一问题,是本拓建工程设计需重点考虑的关键点。3.2.1 收费岛距平交口较近的解决措施

(1)增加横向宽度:将收费站至平交口范围的道路宽度等加宽为收费广场宽度,并在其范围内通过标线渠化的方式设计渐变段,多余部分设置为临时停车等待区,高峰时期可作为车辆停车等待空间(见图2)。

图2 改建后广德东互通立交平面布置图

(2)在相交道路上设置专用左右转等待车道:交通高峰期,出入收费岛车辆可在专用车道上有序等待,避免干扰相交道路的直行交通,再结合交通信号控制,可保障车辆有序通过收费道口(见图3)。 3.2.2 对于匝道连接部距离较近问题解决措施

图3 平交口交通组织图

通过模拟匝道车辆进出收费站的行驶轨迹线,包括同方向匝道间交织运行路径,重载交通、大型车辆以及出入ETC车道的车辆行驶路径,来灵活设计匝道一侧的收费广场渐变段。

对于收费岛入口一侧采用与广场同宽处理,并通过渠化将分流端拉远,提高车辆加速过程中的识别性;对于收费岛出口一侧将渐变段延伸至主匝道上,根据主匝道车辆行驶轨迹线的外边线以及汇流端匝道的内边线来确定新汇流端位置(见图4)。

图4 分合流端交通组织图

3.3 提高车辆在减速车道运行安全性措施

由于广场渐变段长度伸入匝道,缩短了匝道长度,使得车辆在加、减速过程的有效行驶距离不足,尤其会影响减速车道上的车辆行驶安全性,有必要对这减速车道匝道进行妥善处理,其主要措施如下:

(1)加密出口预告标志

除正常2 km、1 km、500 m预告标志外,可增设1.5 km处出口预告标志,同时还可在中分带增设预告标志,提醒小汽车提前变道,做好从高速公路下行准备。

(2)增加减速车道长度

可将加速车道长度增加至规范值的1.5~2.0倍,通过增加减速车道长度,让车辆有足够距离降低车速,并安全的驶入匝道。有条件时,将分流鼻端尽量向外延伸,以增加匝道的有效距离。

(3)增加大型车道(货运车道)专用道

最好将减速车道的匝道设置成双车道,在外侧车道设置大型车道专用道,促使小汽车与货运车分道行驶,以提高车辆运营安全。

(4)加强分流端处指标及交通安全设计

加强对改建后互通立交分流鼻端处平、纵技术指标设计,注意核查分流端处缓和曲线参数、瞬时平曲线半径、纵面竖曲线半径等指标,并尽量提高至一般最小值的1.5倍以上。另外,在减速匝道上加设横向震荡标线,在楔形三角区增设防撞桶和弹性警示柱,以保证车辆的运行安全。

3.4 现有设施利用

这类互通立交收费站拓建,对匝道工程影响较多,对既有收费设施(收费亭、收费岛、收费大棚)破坏较大,但对管理区内设施(如房建)等影响较小,应充分利用。该互通立交在改建过程中就充分利用了管理区设施,仅仅对收费系统、供配电以及通信管道等细部土建方案进行改建。

原互通立交区域内匝道废弃物,如水泥混凝土面板、开挖的路面结构层甚至路床等,应在处理后作为新建工程的路基部分加以利用;互通区域内的涵洞构造物应在检测基础上利用;交通标志、绿化植被等也需尽量移位利用,以节省工程投资。

4 总结

该互通立交拓建完成后,经过多个假日高峰出行检验,车辆有序出入,运营状况良好,未出现拥堵现象。

总结这类互通立交收费站拓建设计,以合理预测交通量为内在要求,分析交通组成,重新计算收费车道数;以保障车辆运营安全为前提,重点解决在现有互通立交改建带来的相关问题;以少占地、拆迁,尽量利用现有设施,减少投资为重要原则;同时做好交通诱导,在施工中不中断交通、方便施工。

U412.36+6.1

B

1009-7716(2015)09-0024-03

2015-04-10

冯华(1976-),男,安徽巢湖人,正高级工程师,主要从事公路与城市道路工程设计工作。