合作语言模式下的大学英语口语课堂多方位教学行动研究

2015-10-19咸慧慧金涛

咸慧慧 金涛

【摘 要】如何活跃大学英语口语课堂,调动大学生英语口语练习积极性是许多大学英语教师关心的问题。本行动研究发现,通过三个学期的合作语言模式下的口语课堂多方位教学,课堂沉默现象得到明显改善,学生的口语水平和公众演讲能力也有了显著提高。

【关键词】大学英语口语;合作语言模式;多方位教学;行动研究

0 引言

在大学英语课堂上,尤其是在口语课堂上,课堂沉默是一个比较普遍的现象。笔者之前教授的大学英语教学班级在大一第一学期就经常出现这种情况,尽管笔者设计了多项口语活动,但课上师生间交际互动仍然较少,学生对笔者的提问反应冷淡,课堂气氛比较沉闷。笔者所在的高校隶属教育部211高校,生源较好,学生入学分数较高,入学时英语普遍达到大学英语三级水平,有部分学生甚至已经达到大学英语四级水平。按照课程设置要求,非英语专业的学生在大一和大二阶段必修英语,其中包括综合英语和英语听力/口语。就英语口语来说,学生每周学习时间为两个课时,共100分钟,一学期总共学习8周。老师和学生所用的口语教材为外教社听说教程,也有部分老师脱离教材,自备材料进行课堂教学。

通过与多位讲授大学英语口语的同事交流,笔者了解到课堂沉默似乎是大学英语口语教学中的普遍现象(在笔者所在学院有此类经历的教师比例高达62%)。笔者通过对自己的口语课堂进行观察和反思,加上受多位学者研究的启发(罗淑兰, 2002;赖非,2006;刘红梅,2008),决定使用行动研究的方法,为改善课堂沉默、活跃口语课堂做出实实在在的努力。该研究从2014年3月到2015年6月持续了三个学期。本文是笔者对这一行动研究过程的报告之一。

1 问题分析

笔者就课堂沉默和互动性问题查阅了相关文献。徐飞(2003)总结了影响师生课堂互动的五个因素:教师理念、学生理念和学习策略、课堂焦虑、师生关系以及教学技巧。笔者通过反思自己的教学实践认为,学生理念、课堂焦虑、师生关系以及教学技巧对构建活跃口语课堂必不可缺,教师理念和学生学习策略对加强师生互动、提高学生口语参与度更是起到至关重要的作用。

笔者通过课堂观察及课下与学生的交流中认识到,很多学生并不是没有课堂互动的欲望,相反他们练习口语的想法非常强烈,但他们在口语课堂上遇到的困难让他们裹足不前。困难之一是部分学生虽然入学英语成绩较高,但是听力和口语能力较差,所以第一学期的口语课对他们而言是一个极大的挑战。困难之二是学生口语水平参差不齐,如果在没有提前了解学生口语水平的前提下对学生进行盲目分组并布置小组讨论任务,往往会起到适得其反的效果。困难之三在于由于受口语课上时间的限制及课上资料的匮乏,对于每次课上的主旨问题,例如housing,学生由于背景知识储存不丰富,对话题讨论的贡献度不高,沉默现象自然产生。基于上述观察,笔者针对发现的问题提出了合作模式下多方位口语课堂的构建,并在接下来的三个学期对此构建模式进行了积极系统的实践。

对于合作学习理论,国内外学者已经进行了大量的理论和实证研究。合作学习理论以建构主义学习理论为基础,强调学生应该是知识意义的主动建构者,而不是知识技能的被动接受者,教师应该是学生主动建构知识意义的帮助者,而不是灌输者(Applebee, Langer, Nystrand & Gamoran 2003; Wells 1999)。有学者的研究(如展鑫磊、刘永兵 2010)表明,男女生合作完成英语作业有助于提高学习成绩。国外大量研究(如Slavin 1992; Wells 1999)表明,合作学习方式相对于传统学习方式而言对不同年级、不同认知水平、不同生源地的学生学习成绩均有积极作用。经过对大量文献资料的查阅,笔者认为,转变教师教学理念,以建构主义学习理论为指导,以合作学习模式为框架来设计口语课堂教学应该是打破课堂沉默现象、活跃口语课堂的关键。

从具体操作层面来说,笔者根据自己的观察与学生的反馈,提出了多方位口语教学的课堂组织方案。笔者通过分析认为帮助学生做好课下准备工作是有效提高学生课堂参与度的重要前提。所谓课下准备包括了课前预习和课后巩固两个方面,教师将学生课前准备、课上参与、课后巩固这三个环节有机结合使成体系,便基本实现了多方位口语教学的设计目标。

根据此设计框架笔者制定了具体的行动方案,并与2014年3月,即大一第二个学期,开始了对任教班级的合作模式下的多方位口语课堂教学效果的行动研究。

2 行动方案

以2014年3月-6月(即大一第二学期)为例,本学期共有8次口语课,笔者在建构主义教学理念的指导下决定突破原有教材限制,自选当下热门主题4个并自己收集相关素材和亲自制作教学课件,计划每两次课完成一个主题,一方面从时间上保证学生深入的思考和准备,另一方面从学生兴趣点着手,紧跟热门主题,体现时代潮流,调动学生注意力。在每一次口语课程结束之后,笔者坚持及时撰写反思日记,并就实施过程中的问题保持与学生的沟通。下面以第一次口语课为例具体介绍行动研究方案。

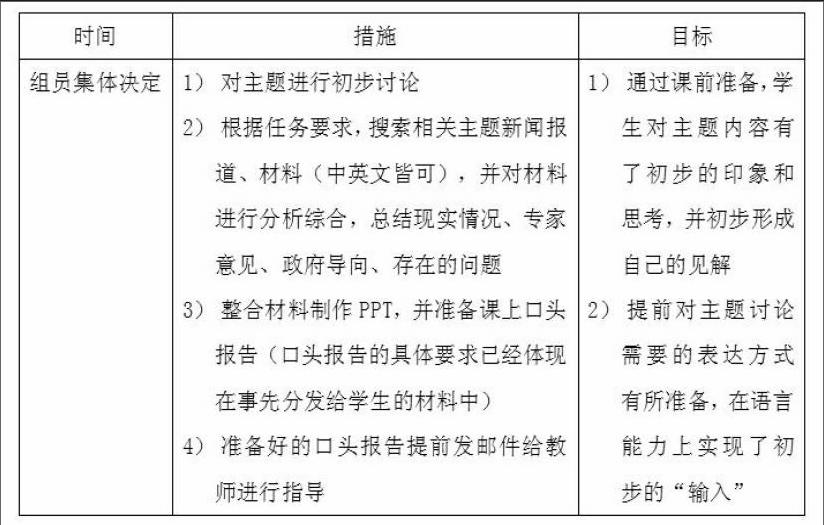

2.1 课前准备阶段

在第一次口语课之前,根据学生第一学期的期末成绩将学生分为四组,每组六人,组间英语平均成绩基本持平,并保证每组男女比例适当。分组后学习委员给大家分发口语课教学大纲、第一次口语课主题及相关指导问题以及各小组要完成的任务。具体如下:

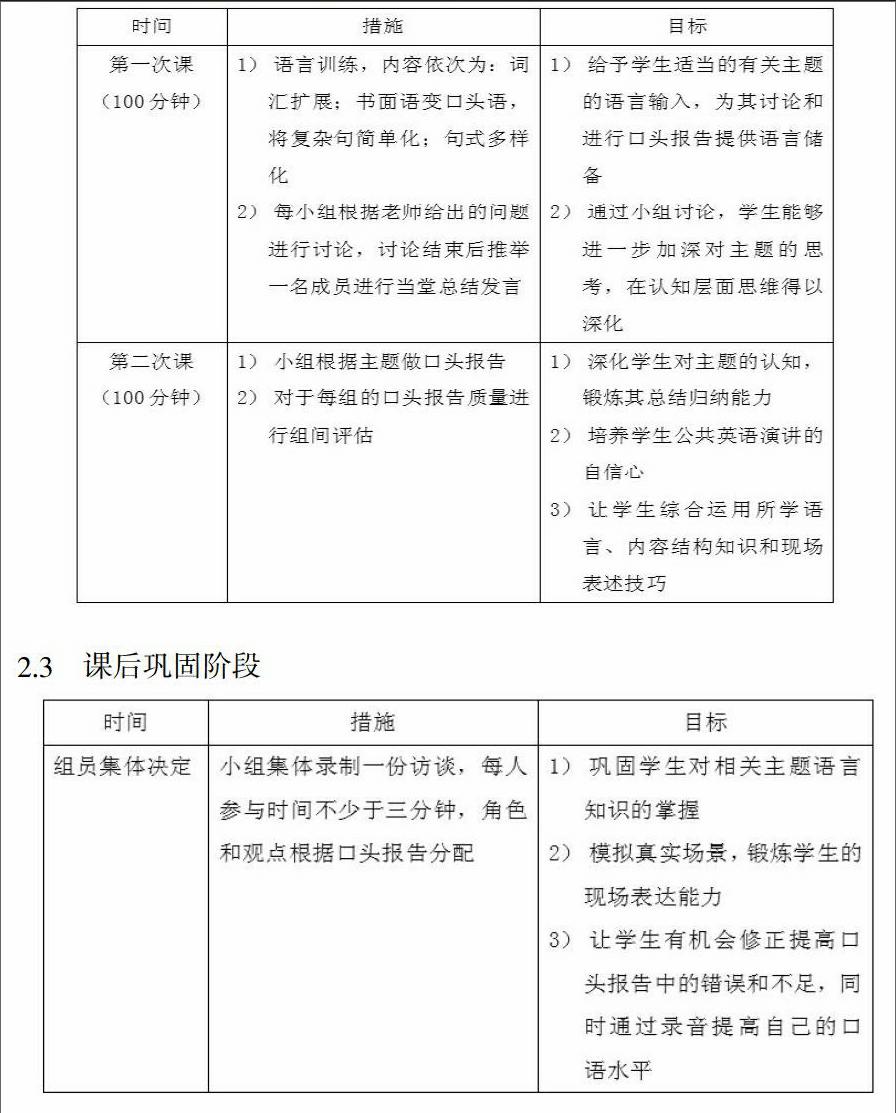

2.2 课上讨论阶段

经过课前充分准备,各小组成员对老师的课上问题进行了现场讨论及对自己的课前准备做了口头报告展示。

2.3 课后巩固阶段

3 实践结果和反馈

3.1 课前准备阶段

在前两周的准备活动中,学生表现出了较高的热情。笔者了解到课前对主题的充分准备极大地增强了学生课上讨论的信心;笔者给出的问题和口头报告的要求也让他们清晰地了解到了笔者课上的要求从而有纲可循,在准备材料时有的放矢避免盲目;笔者通过邮件给予学生口头报告的修改和指导也增加了学生课上发言的热情,大大消除了他们的畏难和胆怯心理;根据英语水平和男女比例给学生进行分组也让学生感受到了笔者的良苦用心,同时也有利于组内成员互相学习、共同提高。但笔者同时也了解到,语言能力仍是学生讨论问题和组织口头报告的一个重要制约,另外部分学生对于给定的主题兴趣不高,也成为影响其课堂参与度的一个重要因素。

3.2 课上讨论阶段

笔者根据课上讨论的实践情况,得出了几点经验:第一,语言训练的时间不宜过长,以10到15分种为宜,否则容易给学生产生精读课的错觉,不利于学生口语表达积极性的调动;第二,和谐的师生关系对课堂互动有很大帮助(Lewis & Hill 2009),教师应首先营造轻松的课堂氛围,创造和利用时间和机会拉近与学生的心理距离,尽量减少学生课堂发言时的心理焦虑; 第三,做为学生主动建构知识意义的帮助者,教师在小组讨论过程中应成为每个小组的重要成员并参与其讨论,关注小组的讨论动态和语言表达并适时进行指导,避免成为不相干的“局外人”;第四,为提高小组成员对于课堂讨论的关注度,教师应鼓励组员在讨论过程中积极做好发言记录并总结要点,每次当堂汇报都由不同的组员来完成。

经过周密细致的安排,课上讨论沉默现象得到了极大改善,多数同学能够尽可能地抓住发言的机会抒发己见,组员参与度较高气氛高涨,组员间发生辩论成为常有之事。笔者还观察到不少学生为了更好地参与讨论抒发见解,通过查字典、询问老师等方式积极采取各种语言表达策略,尽量克服语言能力障碍,口语表达能力得到了有效锻炼。

就口头报告情况来看,学生在上半学期口头报告表现情况总体一般,鲜有突出,主要因为学生对口头报告这一课上练习方式不够熟悉,PPT制作不够熟练,公众演讲信心和能力不足;但到了后半学期,在笔者通过邮件交流、案例示范和当堂引导之下,四个小组的口头报告能力得到了较大提升,组间评估数据也有力支持了这一论断。学生口头报告的表现情况也给笔者不少启示:一是,课前的邮件指导是高质量口头报告成功实现的重要前提;二是,口头报告的教学目标一定要明确,要求一定要清晰细致,对语言、结构、表达以及逻辑构架都要有具体的标准。要求越具体明确,学生反而对任务的难易程度更有把握。综合口语课堂的组织情况,笔者认为最明显的不足就是课上时间有限,很难在两次课也就是两百分钟的时间里完美地完成四个小组的讨论加口头报告,几乎每次课都匆匆忙忙收尾,因此许多细节问题由于时间所限不得不被忽略掉,这也是以后教学需要着重改进的地方。

3.3 课下巩固阶段

在课下巩固阶段,笔者要求学生仍旧以小组为单位,将口头报告的内容改变成访谈节目并录音,完成后交给笔者评估打分。这项任务一方面给学生提供了修正表达、提高口语能力的机会,另一方面通过创设模拟语境,锻炼了学生的现场口语表述能力。学生对这一课后练习感到十分意外和惊喜,对每次录音练习都充分准备、认真完成,录音交给笔者之后经常主动请笔者对任务完成的质量进行评估指导。学生对课后作业的热情和用心也成为了笔者行动研究的动力,笔者对每次录音都仔细评估并通过邮件对学生完成情况做出详细反馈。

综合合作模式下的多方位口语教学的三个环节,笔者认为,课前准备是前提,课上讨论和口头报告是关键,课后巩固是深入提高。行动研究的三个学期以来,学生的口语水平有了明显提高,大二下学期期末口语考试的平均成绩与往届学生相比有了大幅度提升,同时参加四级口语考试的人数也比往届以及平行班级增多,而且大多取得了相当优秀的成绩。

4 行动研究的启示

“实践出真知”。行动研究的过程让笔者对教学理论有了深入的认识,真正意识到教学理论对于课堂实践的有效指导作用。回顾几年以来的教学生涯,笔者基本都是凭直觉在试错中摸索着进行的,但此次研究实践证明,年轻老师如果通过行动研究,从盲目走向有目标的教学,从无意识地运用理论到主动用理论改进教学,那么课堂教学质量一定会有较大提高,学生学习效果也会较为明显。

当然,在行动研究过程中也出现了以下问题,比如主题选择难易不均,部分学生对主题不太感兴趣,有些学生语音较差对课堂讨论和口头报告影响很大,课上时间有限导致部分小组报告达不到预期效果等等。笔者在今后的口语课堂研究中将对这些问题进行重点关注,进一步探索改进方案。

【参考文献】

[1]Yang Luxin.Doing a group presentation.Negotiations and challenges experienced by five Chinese ESL students of commerce at a Canadian university[J].Language Teaching Research,2010(14).

[2]彭青龙.思辨与创新——口语课堂上的演讲辩论初探[J].外语界2000(2).

[3]张东英.关于口头报告的教学研究[J],中国外语教育2011(4).

[责任编辑:侯天宇]