元代朝仪礼乐制度略论

2015-10-18徐文武河北大学文学院河北保定0700首都师范大学文学院北京00048

徐文武,韩 宁(.河北大学文学院,河北保定 0700;.首都师范大学文学院,北京00048)

词曲学研究

元代朝仪礼乐制度略论

徐文武1,韩宁2

(1.河北大学文学院,河北保定 071002;2.首都师范大学文学院,北京100048)

元代政权起于北方朔漠,以武力建立起疆域空前广大的帝国,武功虽著,却文治未彰。由于民族文化传统、对中原儒家礼治文化的艰难认同、以及宗教等多元文化因素的综合作用,使得有元一代的朝仪礼乐制度,在诸多方面皆明显表现出与辽、金及南方的中原汉族政权不同的特点,如创制较晚、历时较长、朝廷乐制机构职司管理与归隶淆乱等。这些特点让元代朝仪礼乐制度既行汉法,又存国俗,形成了颇不似中原汉族王朝政权治下的朝仪礼乐制度,而带有至为鲜明的少数民族政权文化特色与内涵。

元代;朝仪礼乐制度;民族文化特征

朝仪礼乐制度在中国古代政治文化中的起源与使用相当早,在历代王朝政治统治中起到重要作用。从周代开始,礼乐文化制度即已勃兴并广泛深刻影响到社会政治生活的多个层面。《周礼·夏官·司士》载:“正朝仪之位,辨其贵贱之等。”而经过较长时期的历史演变,古代朝仪礼乐制度的内容与形式亦愈变愈繁,举凡登极仪、大朝仪、常朝仪、诸王来朝仪、诸司朝觐仪、皇后受朝仪、上尊号徽号仪、册封后妃仪等,名目甚多,亦因此形成了不同王朝与不同历史时期各具特点的朝仪礼乐制度。由于历史、文化与宗教等诸多内外部因素的综合作用,元代朝仪礼乐制度形成了在很多方面都既不同于中原汉族王朝政权,也有别于同期先后存在的其他少数民族政权的一些特征。

一、元代朝仪礼乐制度的措置

元朝礼乐制度的发端最早可以追溯到铁木真时期,“太祖元年(1206年),大会诸侯王于阿难河,即皇帝位,始建九斿白旗”[1]1664。据《礼记·乐记》云:“龙旗九旒,天子之旌也。”所谓“九斿”者,即“九旒”,亦称“九游”,在旌旗上垂九条丝织以作装饰①一说以白尾狐尾毛制作。。这是元蒙政权在蒙古汗国时期在皇帝登极典礼中使用仪式的情形的记载。在元蒙政权崛起之初,也有从周边民族吸收音乐的行动,“若其为乐,则自太祖征用旧乐于西夏,太宗征金太常遗乐于燕京”[1]1664。但 是,此举 更 多是 以 丰富 军 旅生活、佐酒佑欢,或者供蒙古贵族内部宴飨之用,没有证据表明是以建立真正朝仪制度为目的而做的准备。事实上,蒙古贵族在其先后平定西夏、辽、金并南下攻宋时期,每有朝会宴飨,其所用乐礼皆以本民族的传统音乐为主。“元之有国,肇兴朔漠,朝会燕飨之礼,多从本俗。”[1]1664

在元蒙政权逐渐完成一统天下的格局之后,朝仪礼乐制度的措置逐渐被提上日程,但进程迟缓,历时颇长。在元太宗窝阔台主政时期,儒臣们多次建言元蒙统治者接受中原汉族政权社会制度,并进而采纳汉人治国之术,其中即包括建立朝仪礼乐制度。元太宗即位后,时任中书令的耶律楚材即提出了一系列采取中原汉族政权社会制度的建议,这些建议包括“信赏罚,正名分,给俸禄,官功臣,考殿最,均科差,选工匠,务农桑,定土贡,制漕运”等等[1]3462。其中对元代朝仪礼乐制度措置来说,影响最大的则是他于公元1229年提出的制定皇族宗亲朝会仪礼的建言。元陶宗仪《南村辍耕录》卷一“皇族列拜”条载:“己丑秋八月,太宗即皇帝位,耶律文正王时为中书令,定册立仪礼,皇族尊长皆令就班列拜。尊长之有拜礼,盖自此始。”[2]据《元史·太宗本纪》:

元年己丑夏,至忽鲁班雪不只之地,皇弟拖雷来见。

秋八月己未,诸王百官大会于怯绿连河曲雕阿兰之地,以太祖遗诏即皇帝位于库铁乌阿剌里。始立朝仪,皇族尊属 皆拜 。[1]29

又据《元史·耶律楚材列传》:

己丑秋,太宗将即位,宗亲咸会,议犹未决。时睿宗为太宗亲弟,故楚材言于睿宗曰:“此宗社大计,宜早定。”睿宗

曰:“事犹未集,别择日可乎?”楚材曰:“过是无吉日矣。”遂定策,立仪制,乃告亲王察合台曰:“王虽兄,位则臣也,礼当拜。王拜,则莫敢不拜。”王深然之。及即位,王率皇族及臣僚拜帐下。既退,王抚楚材曰:“真社稷臣也。”国朝尊属有拜礼自此始 。[1]3457

公元1229年8月,元太宗窝阔台继位大统之际,身为兄长的察合台却不愿按照蒙古贵室、皇族宗亲仪礼,以君臣之礼行拜。耶律楚材从讲求朝仪礼仪角度,劝服察合台勿执于兄弟之礼,而以君臣之礼行拜于新皇帝,作出表率并以此带动其他蒙古宗亲贵族一遵典礼。蒙古贵室最终接受了儒臣耶律楚材的建言,确定了以君臣礼来规范帝国皇帝与其他贵族成员的等级关系。这一举动实际上为后来元代朝仪制度的制订奠定了一个基础。

由于此时元蒙政权尚未完成统一,军事征伐尚未消歇,虽经过耶律楚材等人的努力,但元代朝仪礼乐制度实无暇得到进一步推进和完善。而同时不尊朝礼的事件亦时有发生。经元太宗窝阔台屡次努力,却仍未建立起真正有效的朝仪礼乐制度,如据《元史·太宗本纪》载:

(六年)夏五月,帝在达兰达葩之地,大会诸王百僚,谕条令曰:“凡当会不赴而私宴者,斩。诸出入宫禁,各有从者,男女止以十人为朋,出入毋得相杂。军中凡十人置甲长,听其指挥,专擅者论罪。其甲长以事来宫中,即置权摄一人、甲外一人,二人不得擅自往来,违者罪之。诸公事非当言而言者,拳其耳;再犯,笞;三犯,杖;四犯,论死。诸千户越万户前行者,随以木镞射之。百户、甲长、诸军有犯,其罪同。不遵此法者,斥罢……”[1]33

为纠正军纪和朝纲,窝阔台在公元1234年发布了甚为严厉的朝仪律令。而从事实上看,直至元世祖忽必烈继统(1260年),这些朝仪制度似乎并未取得明显的效果,否则忽必烈不会于至元六年(1269年)诏命重新修订。《元史·礼乐志》载:

元初,凡遇称贺,则群臣皆集帐殿前,无尊卑之班。执法官厌其喧杂,挥杖逐之,去而复集。世祖即位,斡林学士承旨王磐兼太常卿恐贻笑外国,请立朝仪。至元六年春五月甲寅,太保刘秉忠、大司农孛罗奉诏,使赵秉温、史杠访前代知礼仪者肄习朝仪。[3]卷八十八

《元代名臣事略·太常徐公》亦载:

六年,作新大都于燕……时宫阙落成,而朝仪未立。公(徐世隆)奏曰:“今四海一家,万国会同,朝廷之礼,不可不肃。宜定百官朝会仪。”从之。[4]

历时两年多的筹措准备,忽必烈重新修订的朝仪粗具规模却未能尽如人意。元王恽为元周之翰《朝仪备录》所作叙称:

(《朝仪备录》)叙至元辛未岁,大内肇建,始议讲行朝会仪礼。盖所以尊严宸极,辨上下而示等威也。然事出草创,不过会集故老,参考典故,审其可行者而用之。其后遇有大典礼准例为式,只取严办,一时执事首,各司品节,其礼之全体,亦不能究其详而通贯焉。[5]

至元八年(1271年),在制定朝会仪礼时,也只是“会集故老,参考典故”,至于对朝仪仪礼的地位和作用,实际上还停留在表面化对待上。可以看到,在经过了窝阔台时的初建到元世祖至元间近半个世纪之久,仍未有一套行之有效的朝廷仪礼制度可用。即如元代太庙祭享也是如此:

至元十四年(1277年),始建太庙于大都,至是四十年,亲享之礼未暇讲肄。[1]3302

(拜住)进拜中书左丞相。自世祖建太庙,至是四十年,未举时享之礼。拜住奏曰:“古云礼乐百年而后兴,郊庙祭享此其时矣。”英宗曰:“朕能行之。”敕有司上亲享太庙礼仪。七年冬十月,有事于太庙。至治元年春正月孟享,始备法驾,设黄麾大仗,英宗服衮冕,出崇天门,拜住摄太尉以从。[3]卷一百十九

太庙祭祀历来乃朝仪典制中的重中之重,忽必烈在至元十四年(1277年)二月于大都起建太庙,至元英宗至治元年(1321年)再次赴太庙举行祭享,期间逾40余年几乎无事于此,也是罕见的,从中可以得见元代朝仪礼乐制度的进展迟缓。

在这一缓慢的建制时期内,也不断有儒臣提出遵守朝仪的建议,并且屡有纠正班次的记载。“正月元日,朝贺大明殿,朵尔直班当纠正班次,即上言:‘百官逾越班制者,当同失仪论,以惩不敬。’”[1]3356“壬辰,太皇太后受百官朝贺于兴圣宫。铁木迭儿进开府仪同三司、上柱国、太师。敕群臣超授散官者,朝会毋越班次。”[1]600元统二年(1334年)“冬十月乙卯朔,正内外官朝会仪班次,一依品从。”[1]824又据清孙承泽《元朝典故编年考·顺帝朝》“国从礼制”条载:

至正三年(1343年),中书左丞乌克逊良桢以国仍旧习,不遵礼制,上言曰:“纲常皆出于天,而不可变。议法之吏,乃言国人不拘此例,诸国人各从本俗。是汉、南人当守纲常,国人、诸国人不必守纲常也。名曰优之,实则陷之;外若尊之,内实侮之。推其本心,所以待国人者,不若汉、南人之厚也。请下礼官有司及右科进士在朝者会议,自天子至于庶人,皆从礼制,以成列圣未遑之典,明万世不易之道。”上是之。命会官议定。[6]卷八

实际上乌克逊良桢已经看到了至正年间朝仪制度实已混乱不堪,上自天子下至庶人皆不重视仪礼,才提出整顿建议“以成列圣未遑之典”。顺帝时苏天爵再提出奏议《请详定朝仪班序》称:

朝觐会同国家大礼,班制仪式不可不肃。夫九品分官,所以著尊卑之序;四方述职,所以同远近之风。盖位序尊严,则观望隆重,朝廷典宪,莫大于斯。迩年以来,朝仪虽设版位,品秩率越班行。均为衣紫,从五与正五杂居,共曰服绯,七品与六品齐列,下至八品、九品,盖亦莫不皆然。夫既踰越班制,遂致行立不端,因忘肃敬之心,殊失朝仪之礼。今后朝贺行礼,听读诏赦,先尽省、部、院台正从二品衙门,次及诸司、院、局,各验职事散官序立,正从班次,济济相让,与与而行。如有跻躐品秩,差乱位序者,同失仪论,以惩不恪。庶几贵贱有章,仪式不紊,上尊朝廷之典礼,下耸中外之观瞻。[7]卷一百二十

顺帝已是元代最后一位皇帝,至此可见,有元一代针对朝仪仪礼制度定而未定、决而未决的状况持续到元代末期终得到根本改观。

二、元代朝仪礼乐的职司管理

从元代朝仪乐制的职司机构设置来看,由于长期以来武力征伐的经历与经验,使得元代职司机构建制包括人事管理等,长期处于相对混乱的状况之中。元代朝仪礼乐职司管理机构基本承前代而设,同时兼之以本民族乐制,较以往更为复杂,实际已经打破了前代中原汉族政权业已建立起来的雅、俗乐职司机构分别管理的建制。

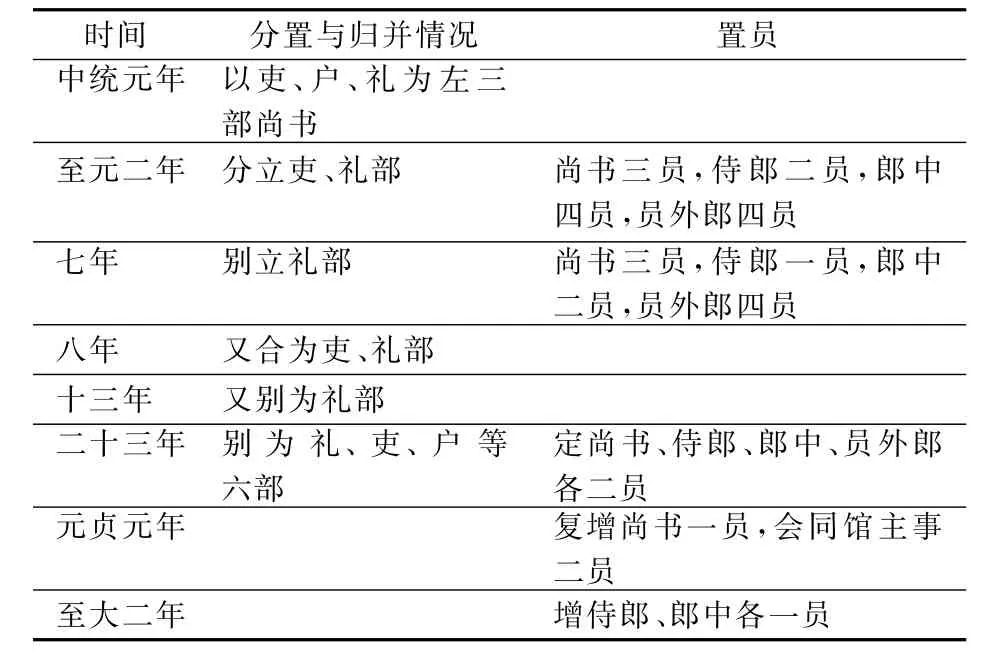

元代朝仪礼乐的管理机构主要有太常寺、仪凤司、侍仪司及教坊司,一般皆归中书礼部掌管。但据史载,元代中书六部之中的礼部、吏部、户部却数次分置与归并。“谨案:元中统初以吏户礼为左三部,兵刑工为右三部。至元中又以吏、礼为一部,兵、刑为一部,户、工各为一部。其后始分列尚书六部,迨尚书省废后,以其职并入中书六部,遂改统于中书省。”[8]卷五(表1)

表1 元礼部与吏部、户部合并与分置简表①本表据《新元史·百官志》卷五十五制,新旧元史记载略有差异。

历由礼部掌管朝仪礼乐的职能,因左三部反复分合归并,造成政出多门,互不统属,杂乱的体系之下不免职司淆乱。“其设官之多寡,金则事简员少,元则事重职烦……盖元自世祖以后规模既远,体统相维,度支出纳之事,山林川泽之需,有不得不日趋于繁盛者。”[9]卷一百三十三

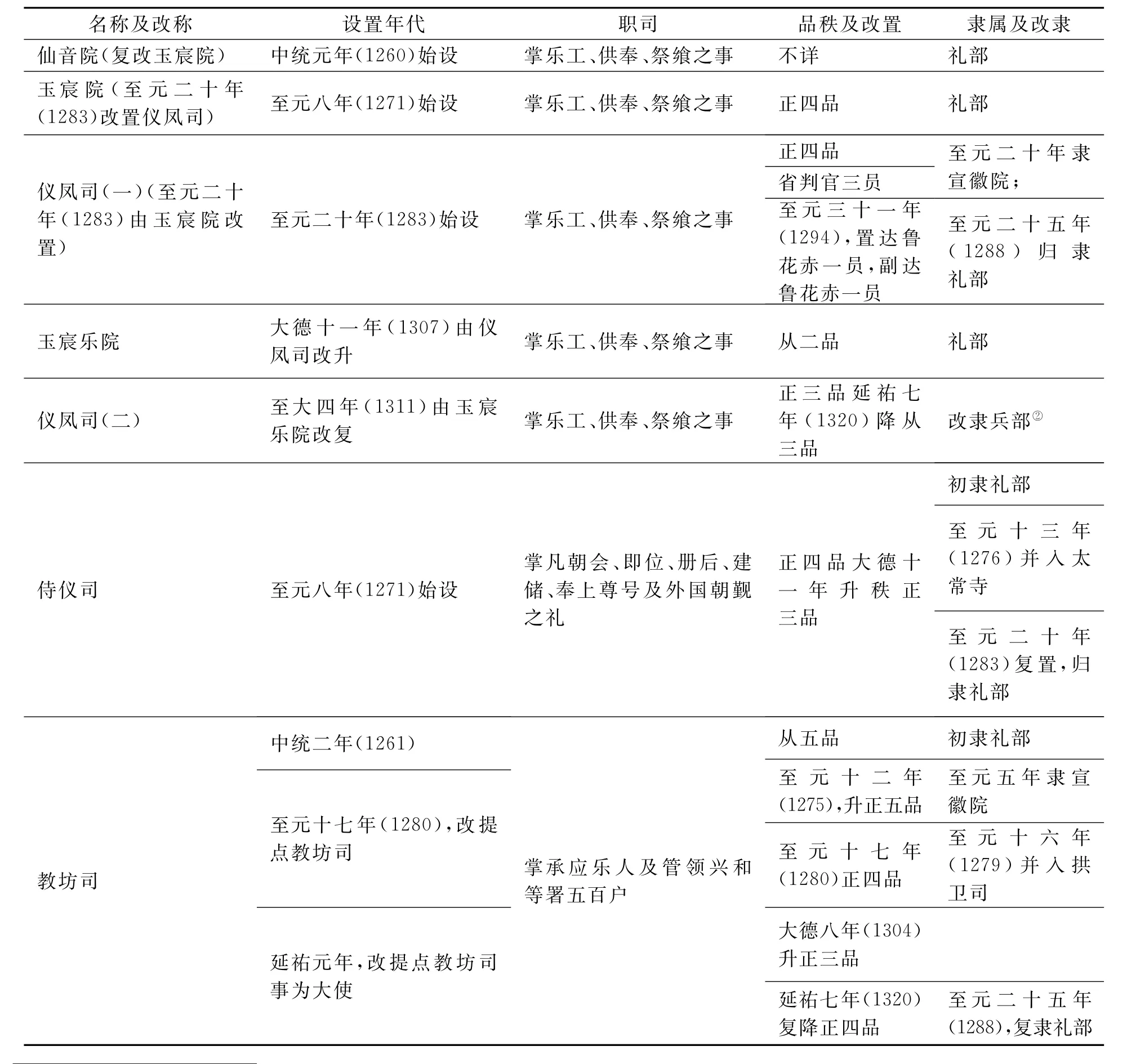

即便从礼部所辖掌管礼乐的仪凤司、侍仪司与教坊司来看,其机构措置、官员品秩及归隶更迭变化也相当频繁(表2)。

表2 元礼部更迭变化情况

不但职司机构名称屡更屡替,人员建制、品秩上也经常增减,仪凤司还特别增置了元代吏治中独有的“达鲁花赤”①蒙语的音译,元职官名。指镇压者、制裁者、盖印者。转而有监临官、总辖官之意。元代汉人不能任正职,朝廷各部及各路、府州县均设达鲁花赤,由蒙古或色目人充任,以掌实权。一职。在机构隶属关系上,也屡为更改,最甚者仪凤司曾先后四次归隶礼部、一次归隶宣徽院,终竟一度改隶兵部。

从上述情况来说,同一职司机构的经常改隶变化,在一定程度上难免造成政令错乱,以致元代朝仪礼乐制职司机构实际存在缺乏一以贯之的措置,朝令而夕改。尤其在元成宗大德年(1297年)以后,元代吏治进入相对淆乱时期,“至一事而分数官,一官而置数员,秩位滥于遥授,事权隳于添设”[3]卷五十五。更加重朝仪乐制职司机构的混乱程度。

另外如至元七年(1270年)始立的籍田署,本“掌耕种籍田,以奉宗庙祭祀。至元七年始立,隶大司农。十四年,罢司农,隶太常寺。二十三年,复立大司农司,仍隶焉”[1]2188。掌皇廷宗庙祭祀的机构,在掌农桑、水利、学校、救荒等的司农寺及掌管朝廷雅乐机关的太常寺之间反复归隶,亦说明元代朝仪礼乐机构之设,并无常制可循。这些因素都深刻影响着有元一代朝仪礼乐制度的发展与完善。

三、突破传统雅俗用乐界限

中原汉族王朝政权的宫廷用乐制度,经过长期的历史积累,已经形成了较为严密的雅乐与宴乐系统,二者分别使用,不容混淆。雅乐系属朝廷正乐,早在先秦时期就已形成,用于郊庙祭祀,以钟、磬、鼓等宫悬乐器为主;而宴乐即俗乐则用于内廷宴飨,其乐器与乐曲则随代而变。朝廷用乐的雅俗之分,尤以唐代为典型。唐人尤重歌舞与百戏,高宗武德年间始置教坊,“开元二年(714年),又置内教坊于蓬莱宫侧,有音声博士、第一曹博士、第二曹博士。京都置左右教坊,掌俳优杂技。自是不隶太常,以中官为教坊使”[10]。唐玄宗以太常为典礼之司,不宜掌倡优俗乐,遂除梨园以外另置左、右教坊以典俗乐,以中官为教坊使,负责雅乐以外的音乐、歌唱、舞蹈、百戏的教习与演出。自此作为掌俗乐的教坊官署始立。

元世祖忽必烈继统之后,听从儒臣建议,亦以雅乐和宴乐组成宫廷乐制。“国家乐歌,雄伟宏大,足以见兴王之盛焉。郊社宗庙,孔子之庙,先农之坛,用古乐。朝会燕飨,用燕乐。于是古今之音备矣。”[11]“大抵其于祭祀,率用雅乐,朝会飨燕,则用燕乐,盖雅俗兼用者也。”[1]1664

但从元代雅俗乐的使用上,实际并无严格的分判。至元八年(1271年)忽必烈召大臣修订朝仪礼乐制度,将皇帝即位、册立皇后、皇太子等仪礼统归雅乐机构管理,后于至元九年(1272年)在大都复立太常寺,归隶礼部,意在专“掌大礼乐、祭享宗庙社稷、封赠谥号等事”。“而大飨宗亲、锡宴大臣,犹用本俗之礼为多”[1]1664。同时“用新制雅乐,享祖宗于中书省”[1]1692。尤其强调在蒙古宗亲宴飨等仪礼上仍要以本俗为主,而大礼乐、祭享宗庙社稷等用新制雅乐。所谓新制雅乐,实已颇不同于中原传统旧制。比如元代朝廷雅乐乐器虽多承宋、金遗制,但增加了很多民族独有的乐器门类,比如萨满音乐所用的“抓鼓”“蒙古三弦”“火不思”“亚托克”(蒙古筝)“兴隆笙”等等。这些新增乐器的使用,有的既用于宫廷雅乐,也兼用于宴乐。因此,相比前代,元代雅俗乐的适用范围和界限改变颇多。

另外,太常掌管雅乐而教坊掌俗乐,历代郊庙祭祀之礼,惟以太常用乐,以示其庄严肃穆。元代郊庙祭祀泛用雅乐,却经常以俗乐参与。元代郊祀之礼,常以教坊司乐工与之,承担了很重要的作用②见《元史·礼乐志·郊祀》卷七十三,《元史·礼乐志·宗庙》卷七十四、卷七十五,《元史·礼乐志·祭祀》卷七十六、卷七十七。。

实际上,元代朝仪乐制之所以在很多方面对中原汉族传统乐制有此些突破,究其原因,还是与有元一代的社会制度,包括民族文化传统根深蒂固,难以与中原文化传统进一步融合所造成的。

元蒙统治者长期以来忽略中原汉族政权传统的政治理念,以军事、武力立国的观念仍然占据优势,尤其对传统中原文化中以儒家文化理政的做法不甚重视,元初儒臣耶律楚材曾劝谏忽必烈以儒家思想治世:

太原路转运使吕振、副使刘子振,以赃抵罪。帝责楚材曰:“卿言孔子之教可行,儒者为好人,何故乃有此辈?”对曰:“君父教臣子,亦不欲令陷不义。三纲五常,圣人之名教,有国家者莫不由之,如天之有日月也。岂得缘一夫之失,使万世常行之道独见废于我朝乎!”帝意乃解。[1]3462

类似耶律楚材此类的劝诫,历元代诸朝时时有之。关于这一点,法国历史学家谢和耐在谈到蒙古的社会制度时曾比较深刻地指出过元蒙政权与同期先后存在的其他北方少数民族政权的差异①“在成吉思汗时代,蒙古人于1210-1227年间没有任何真正的行政组织。大屠杀之后残存下来的人口(工匠和宗教人士在此期间被慷慨地免于遭难了)都被作为奴婢而在蒙古贵族成员之间分配,许多耕田都被改造成了牧场。全部领土被分成了独立的行政区,它们实际上是由对其居民拥有一切权力的封建领主们治理的私人庄园。一种部族和军事组织代替了官府,它们为西域蒙古汗国提供其基本框架。与契丹和女真人相反,蒙古人在他们开始征服之前从未受到过中原的影响,而且这种影响对于他们来说也始终是表面化的。”(见谢和耐著,耿昇译《中国社会史》江苏人民出版社,1995年第321页)。

即使与辽、金两朝相比,元代在与中原文化的关系上的差异也是非常显著的。“契丹立国垂二世纪,其君主亦采用中国之制度礼俗,翻译汉籍为契丹语。惟文化之进步,遂不免尚武精神之衰微。”[12]辽代自公元937年立国,至1125年辽帝耶律延禧被金人俘获,享国计198年。在其开国之初就从很多方面学习和吸取中原文化,在很多方面都已经完全汉化,包括朝廷仪礼制度与教坊乐的措置与使用。对金人来说,在对中原文化学习和吸取的情形上,与辽代又颇为类似:“金国诸帝于12世纪中叶时,定都于今之北京,而名之曰中都。占据中国三分之一地,采用中国礼法制度,仿契丹先例亦制女真文字。”而元朝在立国以后的一段相当长的历史时期之内,仍旧在很大程度上保持着与中原文化的距离。而正是这种距离的存在,使得有元一代的朝仪乐制相比于前代而言雅俗界限变得比较模糊。

四、受到宗教文化及民族习俗的深刻影响

元代朝仪礼乐制度还受到元代宗教文化的深刻影响。元代历朝皇帝在宗教信仰上可谓“兼容并蓄”,不独对中原已有的道教文化、佛教文化,其余诸如中亚伊斯兰教文化、欧洲基督教文化等均一体对待,同时尤其尊崇藏传佛教文化。

在蒙古汗国时期,蒙哥汗在位时即设国师,忽必烈继统后又设帝师,以西藏佛教僧人八思巴担任。据王磐《八思巴行状》记述:“庚申师年二十二岁,世祖皇帝登基,建元中统,尊为国师,授以玉印,任中原法主,统天下教门。”帝师经常率僧众礼佛,为皇帝及皇室成员如皇后、皇子、公主授戒。据陶宗仪《辍耕录》载:“累朝皇帝受佛戒九次,方正大宝。”每逢帝室郊庙祭祀、祝延圣寿、禳灾祛难,则必以帝师参与。以此来看,忽必烈此举实已确定了佛教作为国教存在的地位。

因此,有元一代宗教文化尤其是佛教文化深刻影响到元朝的治世方略,元英宗(硕德八剌)曾问及中书左丞相拜住曰:“或言佛教可治天下,英宗以问。拜住对曰:‘浮屠之法,自治可也,若治天下,舍仁义则纲纪乱矣。’”[3]卷一百十九拜住即劝导元英宗要在佛教与儒家治世理念之间审慎取舍。元文宗(图帖睦尔)亦笃信佛教,曾费巨金重修寺宇。辇真吃剌思,畏兀儿著名喇嘛,召之至,尊为帝师。

帝师至京师,有旨朝臣一品以下,皆乘白马郊迎。大臣俯伏进觞,帝师不为动,惟翀举觞立进曰:“帝师,释迦之徒,天下僧人师也。余,孔子之徒,天下儒人师也。请各不为礼。”帝师笑而起,举觞卒饮,众为之慄然[1]4222。

由此可见帝师在元代地位之尊崇简直到了无以复加的程度。从某种角度来看,由于对佛教及佛教文化的尊崇,在精神领域,已经大大超过了对传统中原文化的依赖,成为有元一代精神意识的主流。这无疑从深层次直接影响到包括元代朝仪礼乐制度在内诸多方面。

元代帝师之设不但深刻影响着元代朝仪制度的发展并因此成为元代朝仪制度的一个重要组成部分,同时也使元代朝仪礼乐制度具有较为浓厚的宗教文化色彩。据《元史·礼乐志·祭祀六》载:

世祖至元七年,以帝师八思巴之言,于大明殿御座上置白伞盖一,顶用素段,泥金书梵字于其上,谓镇伏邪魔护安国刹。自后每岁二月十五日,于大殿启建白伞盖佛事,用诸色仪仗社直,迎引伞盖,周游皇城内外,云与众生祓除不祥,导迎福祉……岁以为常,谓之游皇城。或 有 因 事 而 辍 ,寻 复 举 行 。[1]1926-1927

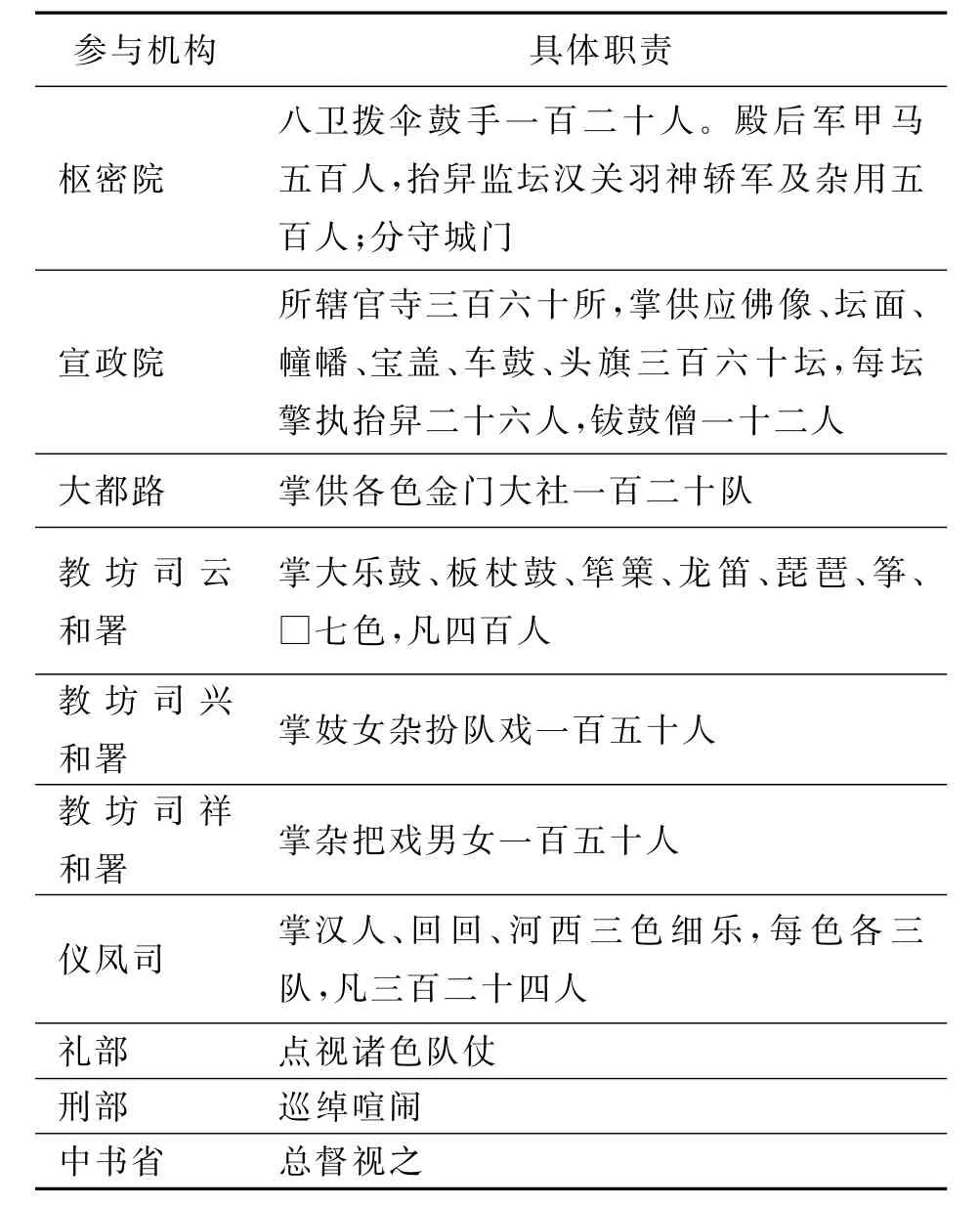

可见,“游皇城”已成定制,是元代朝仪礼乐制度的一部分(表3)。

表3 “游皇城”活动的具体情形

“游皇城”作为重要的佛事仪典,活动所参与的机构之多,人员之广,场面盛大之容,可谓盛况空前。尤其在调用朝仪礼仪职司机构上,打破了前代的用乐规制,将礼部所属之分掌雅乐的仪凤司和俗乐的教坊司一并调用,不分雅俗乐,不论职司专属,一体协同演出,充分体现了元代以宗教为主导的朝仪礼乐制用乐的特点。

同时,元代元蒙民族传统礼仪习俗也是影响元代朝仪制度的一个重要因素,体现为将带有民族习俗的郊庙祭祀之礼与中原传统典章制度相融合。据《元史·礼乐志·祭祀三》载:“其祖宗祭享之礼,割牲、奠马湩,以蒙古巫祝致辞,盖国俗也。”[1]1831“二年九月,初命涤养牺牲,取大乐工于东平,习礼仪。”[1]1832“九月丁丑,敕太庙牲复用牛。”[1]1833“大德元年十一月,太保月赤察儿等奏请庙享增用马,制可。二年正月,特祭太庙,用马一,牛一,羊鹿野豕天鹅各七,余品如旧,为特祭之始。”[1]1836博士刘致建议曰:

凡大祭祀,尤贵马湩。将有事,敕太仆寺挏马官,奉尚饮者革囊盛送焉。其马牲既与三牲同登于俎,而割奠之馔,复与笾豆俱设。将奠牲盘酹马湩,则蒙古太祝升诣第一座,呼帝后神讳,以致祭年月日数、牲齐品物,致其祝语。以次诣列室,皆如之。礼毕,则以割奠之余,撒于南棂星门外,名曰抛撒茶饭。盖以国礼行事,尤其所重也……博士议曰:“凡陈设祭品、实樽罍等事,献官皆不与也,独此亲设之,然后再升殿,恐非诚悫专一之道。且大礼使等官,尤非其职。”大乐署长言:“割奠之礼,宜别撰乐章。”博士议曰:“三献之礼,实依古制。若割肉,奠葡萄酒、马湩,别撰乐章,是又成一献也。”[1]1841-1842

中原汉族政权的传统朝仪礼制,大祭祀素无使用马乳的记载。而元廷祭祀之礼要依本民族习俗,祖宗祭享以马奶为奠,牺牲要用到马,甚至鹿、天鹅等。同时,因以“国礼割奠”,即蒙古习俗中的祭祀之礼的原因,也要修改传统典章制度中的“三献”之礼。这些均与中原旧制典章颇有抵牾,虽有刘致这样的儒士建言要依从中原古制,但实际仍以蒙古族传统习俗为之。

总之,元代朝仪制度,从蒙古汗国时期之发轫,到窝阔台时期儒臣的尽力建言筹建,均未能改变元代政权的民族习俗本位观念,对中原汉族政权所习用的朝仪礼乐制度与典章始终存在距离。亦因此,有元一代在本民族礼俗文化、宗教文化等多元文化因素的影响之下,即行汉法,又存国俗,形成了独具特色的一代朝仪礼乐制度。

[1]宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976.

[2]陶宗仪.南村辍耕录[M].北京:中华书局,1959:18.

[3]柯劭忞.新元史[M].北京:中国书店,1988.

[4]苏天爵.元朝名臣事略[M].北京:中华书局,1996:252.

[5]李修生.全元文[M].南京:江苏古籍出版社,2000:215.

[6]孙承泽.元朝典故编年考[G/CD].文津阁四库全书电子版.

[7]杨士奇.历代名臣奏议[G/CD].文津阁四库全书电子版.

[8]钦定历代职官表[G/CD].文津阁四库全书电子版.

[9]钦定续通志[M/CD].文津阁四库全书电子版.

[10]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:1244.

[11]苏天爵.元文类[M].上海:商务印书馆,1958:223.

[12]多桑.多桑蒙古史[M].冯承钧,译.北京:中华书局,1962:65.

【责任编辑 郭玲】

A Brief Discussion of Court Etiquette System in the Yuan Dynasty

XU Wen-wu1,HAN Ning2

(1.College of Literature,Hebei University,Baoding,Hebei 071002,China;2.College of Literature,Capital Normal University,Beijing 100048,China)

The Yuan Dynasty regime originated in the northern desert,which relies on the use of force to establish an unprecedented great empire.Although the military force is powerful,there is a flaw in the political governance.Due to multiple cultural factors of traditional ethnic culture,the difficult recognition of Central Plains Confucian rites,and the religion,the court etiquette system in the Yuan Dynasty obviously shows different characteristics in many aspects from Liao,Jin and the southern and Central Plains Han regime.All these factors make the court manners have their own characteristics,for example,spending a long time in building and perfecting them,and the chaos of the establishment of institutions and ownership.So it has unique characteristics and connotations of northern minority regime.These characteristics make court etiquette system in the Yuan Dynasty both have Confucianism and the national customs,forming a different court etiquette system from Han with very distinctive ethnic political culture and connotation.

Yuan Dynasty;the court etiquette system;national cultural characteristics

J6

A

1005-6378(2015)04-0001-08

10.3969/j.issn.1005-6378.2015.04.001

2015-03-20

国家社科基金项目《唐大曲曲调详考及与词调关系研究》(14BZW046);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《中国古代曲乐整理和研究》(12JZD011)

徐文武(1972—),男,内蒙赤峰人,河北大学文学院副教授,博士,硕士研究生导师,主要研究方向:古代文学、词曲学。