情感的召唤与社会功能的双重运作

——关于湖南省长沙市安置小区土地菩萨信仰探析

2015-10-17徐英迪

黄 旭,徐英迪

(贵州大学人文学院,贵阳 550001)

情感的召唤与社会功能的双重运作

——关于湖南省长沙市安置小区土地菩萨信仰探析

黄 旭,徐英迪

(贵州大学人文学院,贵阳 550001)

土地神是庇佑一方土地的神灵,在汉人的宗教信仰体系中占有重要的地位。在城乡结合部,虽然居住模式发展为社区形式,但俯瞰高楼大厦间,土地庙却屹立不倒。可以说,在城市化的过程中,土地庙的保存是情感的召唤与社会功能的双重运作的结果,是现代社区中传统信仰的延续,是人心联系的纽带,是当地人们对传统宗教信仰的一种认同。

土地庙信仰;城乡结合部;延续;纽带;信仰认同

千百年来,土地神在我国民间广受崇奉,影响迄今不绝。土地庙是供奉土地公的处所。土地公,老百姓俗称为土地爷。已故作家汪曾祺这样介绍土地公:土地即社神。《风俗编.神鬼》:“凡今社神,俱呼土地。”称为“当坊土地”。土地爷是最小的神,神里最小的官。[1]

在稽考文献典籍中,土地神最初被称作“社”神。《说文》:“社,地主也。”《通俗编》引《孝经纬》说:“社者,土地之神。土地阔不可尽祭,故封土为社,以报功耳。”《通俗编·神鬼》亦谓:“今凡社神,俱呼土地。”[2]

一 土地庙在城乡结合部

在汉人社会的观念中,土地庙中的土地神是庇佑一方土地及生活在这片土地上的生灵的神灵,因此,土地神、土地庙在汉族农村信仰体系中占有重要地位。

由于大城市或中心区域一般不是孤立地居于沙漠中的绿洲,而往往是与乡村地区相毗连的,因而,大城市或中心区域的生产要素的向外扩散,就是向广大农村地区的扩散。于是, 就产生了一种新的经济地理单元——城乡结合部。[3]此区域中,诸多民众习惯的场合和精神信仰都产生了改变,比如土地庙信仰。

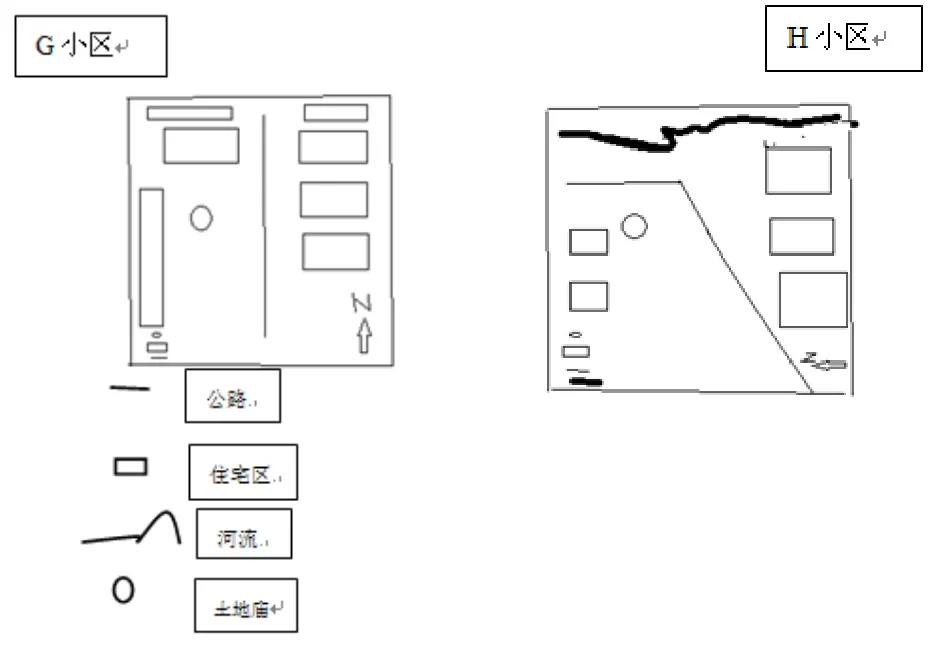

笔者调查的两个安置小区,短短几十年,其间的土地庙几经变动。这两座土地庙都位于湖南省长沙市芙蓉区,一个是G小区,另外一个是H小区。G小区是一个大规模的安置小区,六单元七层一栋的住宅楼有81栋,人口来往流动十分频繁。G小区的土地庙处在S商业楼盘的前方,远离G小区的中心地带,处在边缘。而H小区,规模与G小区相近。H小区的土地庙虽然亦在小区的边缘,但它处在十字路口,靠近浏阳河,相当繁华。

图1 两个小区平面图(局部)

G小区的土地庙很简单,外观上,两条青龙盘踞在屋顶。小小的神兽装饰着屋檐的每一个角,守护庙宇。门框两边的对联告知民众这是哪一地的土地神。门口的两座石狮守护着土地庙。

H小区的土地庙布局装饰更精心。两条金龙盘踞在鲜艳的琉璃瓦上,金光闪闪的对联贴在大门的两边。金红相间的颜色装饰整个建筑,庙宇外围回廊围绕。门口的石狮威武雄壮。庙宇前坪干净整洁,两侧是整齐的树木。

不论是G小区土地庙的相对简陋,还是H小区的土地庙的豪华,建设一座土地庙是当地民众的心意,是他们对于土地神的认同。

现代城市中,几乎不见土地庙的踪迹,但在城乡结合部,依旧保留有土地庙。著名的文化人类学大师拉德克利夫—布朗认为,“一切社会制度或习俗、信仰等等的存在,都是由于它们对整个社会有其独特的功能,也就是说,对外起着适应环境、抵抗能力,对内起着调适个人与个人、个人与集体或之间关系的作用。”[4]

那么在此区域,是基于什么因素使土地庙能够被保留下来。

二 政府的正能量介入

生活环境景观的变化,并未使民众摒弃对土地神的信仰。

此前,该地区是以村落的形式聚居,采取分散式的居住模式,在村落内部,有专人管理土地庙的大小事务。

如今,该区是现代社区式住宅小区,政府专门划分一块地作为建设土地庙的地基,在政府和当地民众的支持下,重建土地庙。

千百年来,土地庙承担着宣政教化的社会职能。《周礼·地官·州长》曰:“若以岁时祭祀州社,则属(会集)其民而读法。”《德化县志》载:“春社祭祀毕,谕以乡约,聚饮而退。”社祭之日利用大家集会的机会,在神社面前发布或重申乡规民约,可以增强大家的法纪意识和道德观念,具有教化功能,所以也得到统治者的重视。明代春秋社日在祭神结束会饮之前要先宣读《抑强扶弱之誓》:“凡我同里之人,各遵守礼法,毋恃力凌弱,违者先共制之,然后经官。或贫无可赡,周给其家。三年不立,不使与会。其婚姻丧葬有令,随力相助。如不从众,及犯奸盗作伪,一切非为之人,并不许入会。”(《明会典》卷八七《里社·洪武礼制》)由此可见民社作为良民自发形成的民间祭祀活动,在互助互济、抑强扶弱、和睦乡里方面产生了积极作用。乡里是社会最基层的组织单位,统治阶级的思想意识、价值观念、道德标准等只有深入到这一层次,才算落到了实处,才能实现其统治的目的。民间里社所具有的这种教化功能必然会促使土地神信仰得到更持久的存在。据《夷坚志》记载,各地先后成为土地神的有萧何、曹参、韩愈、张旭、岳飞等,神祀加上纪念历史名人、忠臣义士,不仅易于取得一般士大夫的支持,而且与儒家提倡的忠孝仁义的道德教化是一致的。以土地神附会当地历史名人、忠臣义士也会加强在民众中的信仰,[2]现代社会,民心浮躁,道德移位。此区人员往来复杂,民风彪悍,重建土地庙,相当于重建道德教化,此亦是政府重建土地庙意义之所在。

三 土地庙的保存是现代社区中传统信仰的延续

(一)土地神信仰可以满足民众的基本心理需求

中国民众在宗教意识中表现出的功利性格十分突出,只有那些对民众日常生活有影响的神灵才会获得信奉。报丧送魂对于重死如生的中国民众来说是丧葬仪礼中非常重要的环节,土地神就承担了这一重任。《法苑珠林》卷七八引《幽冥记》曰:“晋巴丘县有巫师舒礼,晋永昌元年死,土地神将送诸太山。”太山就是泰山,是古人认为的魂归之处。不少地方有人死后要到土地神跟前报丧,让土地神送魂的观念,如河北《武安县志》:“俗称里社之神曰土地,人死,往其庙押魂。”辽宁《海城县志》:“土地,即古之社神,俗谓土地为冥间地保,凡亡者皆归此处,故表事报庙送行,皆在土地祠。”[2]

在此区域,葬礼中的报庙,在土地庙进行。按照汉族习俗,每个人出生都有“庙王土地”——即所属的土地庙,类似于每个人的籍贯,人去世之后行超度仪式即做道场时都会获取其所属土地庙。

据资料显示,报庙的具体做法是,人死之后,由长子或承重孙手捧香纸盘子,率领众子众孙一行到土地庙“报庙”。去时默不作声,同时—路举哀。实际上,去时是同死者的灵魂一起去的;回时,土地爷将死者的灵魂给留下了,因此举哀。据说阎王爷管人生死,土地爷是他手下的地方官。死者鬼魂见阎王前,先在土地庙羁押三天,报庙就是把死者的鬼魂送到土地庙里。因此,报庙之后,紧接着要给死者的鬼魂送汤水,以免鬼魂饿着。送汤水与报庙不同,报庙女眷不参加;送汤水男女眷属均需参加。首先要请一位同辈的长者为前导,一手提盛浆水的瓦罐,一手执木勺舀浆水沿途泼洒,飨野鬼游魂,所有眷属男前女后,一行尾随。行到半路,女眷停下,分跪于路旁哭祭,男眷随长者到土地庙前烧纸焚香,拜神致祭,谓之送汤水,也叫送纸,每天早中晚三次,连续三天。祭完后,男眷返回时,女眷站起与其同归。至家门,儿与儿媳按男左女右跪于门两侧,让其他孝眷进灵堂后,再起立进屋。“送纸”结束后,要烧倒头马或轿。过去,分三次进行,后来人们把报庙、送浆水、烧倒头马并在一起进行,即送完浆水接着就要烧倒头马。[5]

作为丧葬仪式的一部分,不论丧葬形式是旧时的土葬还是现代的火葬,在城乡结合部都保留有传统葬礼的报庙,只要报庙这一丧葬习惯依然存在,那么土地庙的存在就有它的意义。这是后人对于亡灵以后的归宿的一个安排,表达他们一份孝心的情愫。

(二)土地神承担着民众寻求心理安慰的去处

土地爷是最基层的乡土社稷的保佑神。他能保卫一方乡土的平安,抚慰百姓心头的伤痛,保佑人们丰衣足食。土地庙是贫民百姓的精神依托。[6]

以土地庙为核心,聚集一群人,形成一种人心的归属,给当地民众以精神信仰的寄托,同时也表明人有时不仅仅是作为一个独立的个体,他存活在世界上并不是孤苦无依的,他是与神灵的世界相联系的,属于神灵的管辖。

(三)土地庙有娱乐和团结乡邻的功能,是人心联系的纽带。

古时,民间祭社,活动花样繁多。宗懔《荆楚岁时纪》记南朝民间祀社:“社日,四邻并结宗社,牲醪,为屋于树下,先祭神,然后享其胙”,《北史·李士谦传》载:“李氏宗党豪盛,每春秋二社,必高会极宴,无不沉醉喧乱。”唐代诗人张演有“桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归”的诗句,描写社日这天人们饮酒狂欢的景象,并形成一种节日般的集会,史称“社会”,据《东京梦华录》记载,宋代开封的“社会”非常热闹,还要雇请歌舞杂技演员助兴。鲁迅笔下的《社戏》描写了清末农村祭社唱戏酬神,四面八方农民赶来看戏的情景。《中华全国风俗志》上篇卷九《思恩》引《粤西丛载》:“宾州罗奉岭,去城七里。春秋二社,士女毕集,男女未婚嫁者以歌诗相应和,自择配偶。”[2]

逢年过节,汉人社会有舞龙的习俗,每座土地庙管辖的范围内拥有自己的一条龙,过年期间这条龙会从土地庙出发,去到信仰同一个土地神的人家,舞龙送吉祥。如此,在无形中给人们一种暗示,我们是归属于同一个土地神,所以我们是一起的。

据调查,G小区自筹资金建设土地庙一事,事后列出一张榜单张贴在土地庙,将捐款人以及捐款金额以示公布,并且在土地庙建成之后,捐款人在负责人的召集下聚餐,以庆祝土地庙落成。

集体的宴饮游乐促进了各家庭之间的亲和力,从而也巩固了整个社区的凝聚力。此种凝聚力与团结协作之情,在乡民社会尤为重要。

土地神承担的社会职责呈现出与民众的生活联系紧密,贴近百姓的心理需要的特点。

四 结论

文化人类学功能学派的马凌诺斯基曾指出,“文化是包括一套工具及一套风俗——人体的或心灵的习惯,它们都是直接地或间接地满足人类的需要”,“文化根本是一种‘手段性的现实’,为满足人类的需要而存在”。[7]

随着现代城市化进程的加快,农村成为城市,生活环境景观也产生变化,民众的精神信仰也发生变化,但不管如何变化,人们对于传统的土地神信仰有一种敬畏之情,在这种敬畏的驱使下,会自觉地保留原有的信仰,在此过程中,发生变化的是形式,而不是本质。不论是基于政府的正能量介入,还是人们的诸多努力,所传达出来的信息是,土地庙的保留是基于情感的召唤与社会功能的双重运作的结果。

[1]谷祥云.土地庙情结[J].寻根,2006,(2).

[2]杨海军,王向辉.民间土地神信仰的现象分析[J].商洛师范专科学校学报,2005,(1).

[3]金平.论城乡结合部[J].开发研究,2001,1

[4](英)拉德克利夫-布朗(A.R.Radcliffe-Brown).社会人类学方法[M]. 夏建中译. 北京:华夏出版社, 2002.

[5]饶俊椽.[EB/OL]http://zhidao.baidu.com/link?url=brNrfCofvu0 cON3D9MwfliV2FBTt05DO3e3UwDfzojqIjK38yNCVudOjNC ZDGbvTlB_RNb5VSK5S1XCPyKAWL_

[6]谷祥云.土地庙情结[J].寻根,2006,(2).

[7](英)马凌诺斯基(Bronislaw Malinowski).文化论[M].费孝通译.北京:华夏出版社, 2002.

[责任编辑 龙倮贵]

Double Operation Of Emotion Calls And Social Function——Analysis on land Bodhisattva belief resettlement of Hunan Province ChangshaCity

HUANG Xu, XU Ying-di

(Human College of Guizhou University, Guiyang 550001,China)

Land Bodhisattva bless the land of one party spirit, occupies an important position in Chinese religious belief systems. On the integration of urban and rural residential development, although mode for community form,butoverlooking the many-storied buildings, it can not stand. In the process of the city, it is the results of double operation of emotion calls and social function,it is the continuation of the traditional belief of moderncommunity,the link of human contact, and a recognition of traditional religion of the local people.

Temple of Local God of the Land; Rural-urban fringe zone; Extension; Link; Identity

C95

A

1008-9128(2015)01-0025-03

2014-05-13

贵州大学“211工程”三期重点学科建设项目民族区域发展学学科招标课题:民族村寨土地菩萨研究(211BMZQ035)

黄旭(1988—),女,辽宁湖南长沙人,硕士,研究方向:民族社会与生态文化。

第二作者:徐英迪(1982—),女,辽宁沈阳人,博士,研究方向:生态民族学。