论少数民族文化传播媒介的演化

——以广西少数民族地区为例

2015-10-11宋泉

宋泉

(华中师范大学文学院,湖北 武汉 430079)

论少数民族文化传播媒介的演化

——以广西少数民族地区为例

宋泉

(华中师范大学文学院,湖北武汉430079)

文化传播是一种文化互动现象,文化本身也是通过一定的媒介进行传播。传播技术的发展,促使少数民族文化的传播由原生传播媒介向现代传播媒介演化。传播媒介的转化使少数民族文化与外来文化产生了更频繁广泛的碰撞与交融。本文以广西的少数民族地区为案例,研究少数民族文化传播媒介的演化,分析其演化的特征以及对民族文化发展的影响。

民族文化;传播媒介;广西少数民族

一、多元的少数民族文化传播媒介

人类文化随着人类的传播活动不断发展而变迁,文化传播理论认为,民族文化变迁的过程就是传播的过程。少数民族文化的传播是一种文化信息符号的互动,是少数民族群体中人与人、个人与群体、群体与群体之间文化信息的交往。在民族文化传媒化的今天,传统少数民族文化如何在新的场域中保护与传承,成为学界讨论的热门话题。媒介环境学派的先驱哈罗德·亚当斯·英尼斯(Harold Adams Innis)指出,传播媒介是人类文明的本质所在;历史就是由每个时代占主导地位的媒介形式所引领的[1]。从传播学意义上看,民族文化传播媒介是民族文化承载和传播的中介,是传者与受者进行文化信息活动的纽带,同时也是民族文化的储存器,以物质或非物质的形态存在。

民族文化是“各民族在其历史发展过程中创造和发展起来的具有本民族特点的文化。包括物质文化和精神文化。饮食、衣着、住宅、生产工具属于物质文化的内容;语言、文学、艺术、哲学、宗教、风俗、节日和传统等属于精神文化的内容。”[2]如果将民族文化视为内涵丰富的信息系统,那么民族文化的传播就是这一信息系统内部及外部进行的文化传播活动,它在横向上表现为不同形式媒介对不同文化信息符号的承载,在纵向上体现传播媒介发展对民族文化信息的继承和延续。广西是以壮族为主的少数民族自治区,世居了壮、苗、瑶、侗、京、回、水、彝、毛南、仫佬、仡佬11个少数民族。各民族在长期的生产和生活中创造了丰富多彩的民族文化,民间文学中有脍炙人口的刘三姐歌谣,节日文化中有多民族同庆的“三月三”盛会,民族工艺有壮锦、瑶绣、靖西绣球……这些带有民族文化原生色彩的符号,集合成了广西文化独特的文化场,储存了各民族悠久而博大的历史进程。随着社会的进步,现代媒介的渗透,少数民族的生产生活方式产生了翻天覆地的变化,传统的少数民族文化也随之发生了重大的变迁。在这一历史性的变迁中,传统的少数民族文化一部分逐渐消解,一部分却进行着现代化的重构,在新的传播场域中生生不息。

在对广西少数民族文化传播媒介的历时性梳理的基础上,笔者以20世纪50年代的社会形态变迁为界限,分为“原生传播媒介”和“现代传播媒介”。

根据传统民族文化构成及分类①高永久等学者编著的《民族学概论》中将民族文化的结构分为“物质文化、精神文化和制度文化”三个方面。施正一先生主编的《民族经济学教程》中,将民族传统文化划分为六大门类,即:衣食住行方面的生活文化;婚姻家庭和人生的礼仪文化;民族传承文化,包括民间文学艺术、民间歌舞、民间游乐等;科技工艺文化;信仰、巫术文化;节日文化。苑利博士认为:民族文化分为有形文化和无形文化。有形文化又可分为小型可移动文化和大型不可移动文化两大类。有形文化小到泥塑、雕刻、剪纸诸多民间工艺品,大到民居、寺庙、村落、古镇甚至历史文化名城。无形文化的具体内容包括民间文学、表演艺术、传统手工艺技能、传统节日与仪式活动、生产生活经验五大类。王正中等主编的《社会学概论》中将文化的其中一种分类为“物质文化”与“非物质文化”,即“物质文化指物质世界中,一切经过人的加工、体现了人的思想的东西。非物质文化,又称精神文化,指制度、规范、观念等。”,承载民族文化的原生传播媒介从传播形态上分为:以物质形态承载文化的媒介,包括原始的岩画,雕刻、刺绣、编织等民族手工艺品,以及民居、寺庙、祠堂等建筑;以非物质形态承载民族文化的媒介,包括:传播神话传说、山歌歌谣等口头文学的声讯媒介,传播民族歌舞、竞技游乐、工艺技能的肢体语言媒介,传播传统节日、仪式活动的节会媒介。而非物质文化形态的传承,其媒介主要的指向是人。其中神话传说、歌谣、舞蹈、技能等多发生为人与人、个人与群体之间的传播,仪式活动是由群体活动构成的多符号系统,在表现形式上是非物质的,在构成系统上杂糅了物质形态,是一种综合型的文化媒介。

“现代传播”与“现代文明”是同源同步的,现代传播经历了三个阶段,即印刷化阶段(1450—1920)、电子化阶段(1920—1980)和网络化阶段(1980—)[3]。因为文化传播媒介有多元化的特征,因此本文所指的现代传播媒介包括现代化的大众传播介质(纸质媒体、影视等电子媒体、网络媒体)亦包括承载民族文化的舞台艺术、节庆活动、设施媒介及部分民族文化衍生品。少数民族文化的传播媒介在原生媒介的基础上进行演化,这种演化一方面表现为保留着原生性的内容和形式,用新的媒介装载文化,如博物馆对民族文化物质遗产的保存,生态博物馆对活态民族生活方式的保存,对民族文化原生形态的影像记录等;另一方面表现为民族文化被现代化意识影响之后原有媒介在内容形式和功能目的上的演化,如民俗节日向旅游节庆演化等。自然,现代传播媒介对少数民族文化传播的影响更为深远,直接改变了作为核心传播媒介的人,电子媒介、网络媒介的强势渗透,改变着少数民族群体的价值观念,最终导致了传统民族文化的消解和重构。

二、少数民族文化传播媒介演化的过程及特征

“一部人类发展史,就是人类不断发明、掌握传播媒介的历史。”[4]279少数民族文化的变迁亦体现在了传播媒介的演化过程中。从横向来看,在民族文化传承中,媒介信息是综合一体的,语言、行为、器物等每一种媒介都同时存在并相互作用、互为补充;从纵向来看,少数民族的文化传播媒介发展的历史阶段也反应出文化传播的水平,传播媒介的演化过程也是民族文化传承和发展的过程。在对民族文化传播媒介发展进程的梳理中,笔者将世界传播媒介发展史与之相比较(见图1),以此找出民族文化传播媒介演化的过程及发展的特征。

图1 人类媒介发展史与少数民族传播媒介发展史对比图①该图根据《民族学概论》[4]《媒介史纲》[5]和《传播学引论》[3]制作。

图中,我们根据《民族学概论》,以及其他民族学和民族史的相关资料,将少数民族传播媒介的发展时间轴分为“史前传播时期”“民族文化形成发展期(战国后至明清)”“民族文化成熟期(明清至20世纪50年代)”“社会形态转变期(20世纪50年代至20世纪90年代)”“现代化时期(20世纪90年代以后)”五个阶段。根据《媒介史纲》和《传播学引论》将人类传播媒介发展史分为“史前传播时期”“早期文字书写时期”“印刷化阶段(1450—1920)”“电子化阶段 (1920—1980)”“网络化阶段(1980—)”五个阶段。由图可见少数民族传播媒介的发展在20世纪50年代之前基本依托于口头文学、民族工艺、节会祭祀等传播媒介,在20世纪50年代之后,随着现代化传播介质的普及,一方面补充了原生传播媒介,另一方面使原生传播媒介发生了演化。

中国的少数民族群体有分散性、隐匿性的特点,大部分居住在边远的山区,在20世纪50年代之前原生文化与外来文化的交融发展缓慢,广西大部分的少数民族沿袭着传统的氏族制社会制度,文化传播方式以“口传身授”为主,在这一阶段,人是民族文化传播最重要的信息载体。人的语言在完成民族共同体交流和凸显民族自身文化特质的同时承载了神话、传说、歌谣、史诗、故事等文化内容,如壮族的布洛陀传说、刘三姐歌谣都是少数民族群体中世代口传而流传至今的;在肢体行为上各族人民也都有自己独特的传递信息的暗语,舞蹈是集中体现民族思想理念的行为方式,如:瑶族摆手舞、壮族“蚂拐舞”、竹竿舞、京族的跳哈,等等,不同的肢体符号体现出民族自身的图腾崇拜与心灵向往。在少数民族的传统传播环境中,人创造着文化,同时也传播着文化,承载文化物质的、非物质的媒介都是由人将自身价值观念信息编码到其中。

20世纪50年代,我国对少数民族地区进行了社会改革,使很多处于前资本主义阶段的少数民族实现了向社会主义社会的过渡,加速了民族文化的交流、融合,同时现代化的生活方式和现代化的媒介也越来越广泛地在少数民族地区蔓延开来。少数民族文化的传播媒介在原生媒介的基础上进行演化,这种演化一方面表现为保留着原生性的内容和形式,用新的媒介装载,如博物馆对民族文化物质遗产的保存,生态博物馆对活态民族生活方式的保存,对民族文化原生形态的影像记录等;另一方面表现为民族文化被现代化意识影响之后原有媒介在内容形式和功能目的上的演化,如民俗节日向旅游节庆转化等。诚然,现代化传播媒介对少数民族文化传播的影响更为深远,直接改变了作为核心传播媒介的人,电子媒介、网络媒介的强势渗透,改变着少数民族群体的价值观念,最终导致了传统民族文化的消解和重构。

(一)20世纪50年代之后传播媒介的跨越式、多元化演化

民族文化的变迁是一个复杂的动力体系。纵向上看,民族文化变迁的动力来源于民族社会形态的更替;横向上看,民族文化变迁的动力来源于民族社会与其环境之间的互动,以及民族社会内部各种结构要素的相互作用。民族文化变迁就是纵向动力和横向动力综合作用的产物[4]279。20世纪50年代之后的少数民族文化传播可分为两个时期:一个是20世纪50年代至90年代,这一时期是社会形态变迁时期,原生传播媒介在这一时期发生了重要的演化;另一个时期是20世纪90年代至今,现代化的传播媒介大规模地在少数民族地区普及,一些原生传播媒介逐渐消逝或转化,新的媒介成为民族文化的载体。

20世纪50年代,我国民族工作者对少数民族地区进行了调研和民主改革,一些停留在原始公社制、封建农奴制的少数民族都实现了向社会主义制度的过渡。由于社会形态跨越式的变迁,现代文化渗透至少数民族地区,使原生的民族文化的内容开始杂糅了现代意识,表现形式也发生了转化。可以说,20世纪50年代是少数民族传播媒介演化的分水岭。社会形态的转变使世居少数民族与外界有了更多的交往,交流媒介的转化首先体现在语言上。20世纪50年代,大规模的壮语、瑶语等语言的调查研究,先后在广西不同的少数民族地区开展起来,《壮文方案》和《瑶文方案》得以制订,并在壮族和瑶族聚居的地区开展了推广实验,在不少地区对少数民族的学龄儿童都采用了双语教学的方式。为了促进交流和文化的发展,少数民族开始掌握更多通用的语言,流传于民间的山歌、歌谣从仅有当地方言也开始有了汉语版本(或汉语翻译)。语言的丰富拓展了少数民族的生活空间,促进了民族文化与外来文化之间的交流与融合,随之带来了其他文化传播媒介的演化,如少数民族节会活动的表演向现代舞台艺术的演化、民俗祭祀节会活动向旅游节庆活动的演化、民族手工艺向纪念品的演化,以及“传统少数民族”向“现代少数民族”①本文根据少数民族的生活方式、文化观念、思想意识的发展,以社会形态的转变为分水岭分为“传统少数民族”和“现代化少数民族”。“传统少数民族”以氏族或宗教制度维系族群关系,以原始的农耕文化为主要生活方式,以简单的生存和氏族繁衍为生活目的,有坚定的宗教信仰和氏族观念。“现代化少数民族”,其社会形态过渡到社会主义社会,部分少数民族仍保留着原有的宗教信仰,但因受现代化生活方式的影响,部分人的价值观念发生转变,被现代化所同化,融入了新的现代生活中。的演化。

20世纪90年代以后,广播、电视、电话、网络等现代化传播媒介开始大规模在少数民族地区普及,新兴传播媒介带来了海量的信息,加速了传统文化传播媒介的消逝与转化,促使少数民族文化跨入了多元化的传播时代。在以广播、电影、电视、电话为代表的电子传播媒介中,以电视对少数民族文化的冲击最为广泛。在对广西沿海地区少数民族受众在媒介接触的调查中有具体的显示数据。

广西沿海地区少数民族受众在媒介接触中,选择看电视、互联网和家人聊天成为他们最经常进行的媒介接触活动,而报纸和广播的接触率较低,对传统媒介(电视、报纸、广播)的接触比率总和为61%,与人际传播相比,受众在新闻信息接受方面更愿意选择大众传播。其中电视媒介尤为突出,为46%,是主要信息渠道。而同为传统主流媒介的报纸和广播所占比例却仅为10%和4%。第三大信息获得渠道是与家人或朋友聊天,尤其是近年兴起的网络媒介更有不俗的表现,达到16%。[6]

在对广西百色市那坡县的问卷调查中同样看到电视和网络在少数民族地区的普及情况:

那坡县在2008年就开始实施“十一五规划”广播电视村村通项目建设。项目共覆盖全县9个乡镇127个村941个自然屯27427户。

……研究组选取了电视、报纸、广播、网络和手机这五个具有代表性的现代传媒进行接触率的研究。问卷结果显示电视的接触率最高(92.2%),依次为网络(74.1%)、手机(73.5%)、报纸(39.8%)、广播(25.3%)。[7]

电视及其他现代化传播媒介改变了少数民族人际传播的质量,改变了少数民族群众传统的文化结构,使少数民族对自身文化的承载产生裂变。与此同时,媒介的作用是双向的,现代化传播媒介在向民族文化的主体传播外来文化的同时,也利用多元化的传播手段记录和传播传统的少数民族文化。

(二)印刷传播媒介对少数民族文化变迁影响甚微

在人类文化传播发展史中,印刷传播媒介占据了人类文明史近10个世纪,并依然影响着人类的传播活动,但有趣的是,在我国的少数民族地区,印刷媒介对文化的传播和影响并未占据优势,究其原因有三。

其一,大部分少数民族缺乏自身统一的文字。印刷媒介主要以纸张和文字为传播内容的载体,少数民族的语言多样,且有自己固定文字的民族不多(大部分为语音符号),口头文学长期以来都是少数民族文学的表现形式,部分少数民族群落文字的产生较晚。在广西的少数民族中,壮族是在唐宋时期开始出现了方块壮字,瑶族、彝族、水族都有属于自己的文字,但仍停留在象形文字阶段,侗族、毛南族、苗族等都没有自己的文字[8]。“新中国成立后,党和政府贯彻民族团结和民族平等政策,尊重少数民族意愿,帮助少数民族创制文字。广西从20世纪50年代起,开展了大规模的壮语、瑶语等语言的调查研究,先后制订了拉丁字母形式的《壮文方案》和《瑶文方案》,并在广西壮族聚居地区和瑶族聚居地区进行推广实验。”[8]由于缺少文字,少数民族文化通过印刷品形式记载的很少,在现代化的初期,仍有大量的少数民族群众不认识汉字,在少数民族文化教育普及之后,印刷品才逐渐走入少数民族群体的阅读生活。

其二,交通不便,印刷物资缺乏。少数民族多生活在边远山区,印刷媒介传播所需要的纸张、油墨、机器等物资相对匮乏,多数村寨只能步行进入,印刷品很难到达受众手中。受这一客观环境的制约,印刷传播媒介的普及在少数民族地区显得极为艰难。

其三,传统的少数民族民众没有形成阅读的习惯。少数民族民众长期处于农耕社会,日出而作、日落而息,生活方式简单,没有形成阅读的生活习惯。

尽管印刷媒介对少数民族原生文化未产生重大影响,但在对少数民族文化的记录、收集、整理、传播上却发挥着重要作用。隶属于广西民族工作委员会管理的广西民族出版社自20世纪50年代起就出版了诸多有关广西少数民族的文史资料,至今共出版各类壮文图书近5000种,多文种民族文化图书1万多种[9]。

(三)以受众需求为目标的媒介选择

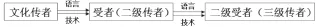

人作为文化的主体,既是文化的生产者也是文化的传播者,在民族文化发展的初期,少数民族文化的传播是内向型的,是人与人,个人与群体或群体内部的传播,少数民族群体与非少数民族群体之间的文化传播发生较少。文化传承的主要方式是单向的,传承目的主要在于教化功能(如图2)。

图2 民族文化传统传播模式图

图中单向性的传播中“传者”和“受者”为传统少数民族族群中的人,传者将口头文学或民间技艺的文化内容信息通过语言或肢体表现传授给受者,受者同时也是“二级传者”,再将同样的内容以类似的传播方式传给“二级受者”,以此代代相传。这也是我国传统文化的传承方式,“传承人”起到非常重要的文化连接作用。

传承本质上是一种信息传播活动,因此传承的实现离不开传播要素的有机整合。在特定的民族社会情境内,传承人通过语言、行为、器物、心灵等媒介向受者传播各种民族文化信息,而受者也以言行上的表现来反馈其对所接受的民族文化的适应、认同和顺从[10]。在这一过程中,受者发生能动的转化成为新的文化传播者,使传统文化在新的传承人身上得以传递和延续。

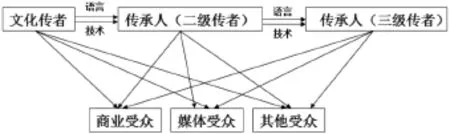

现代化生产方式的介入,特别是旅游文化的兴起,使少数民族掌握了更多的传播技术,成为一个“现代化的人”。新兴传播技术将新的思想观念带入人们的生活,同时,现代化的生产和生存方式也改变着少数民族文化传播的目的和手段。如下图所示,少数民族的族群内部依然有文化的传承人作为文化传播的主体,但因传播环境的变化,传播的受众在数量上、层次上、类型上发生了极大的变化,文化传承人面对的有消费文化的商业受众(如游客),通过现代化媒体手段接受民族文化的受众(电影、电视观众、网络受众等),以及其他社会受众群体(如文化调研者等)。受众的复杂性也促使文化的传承人以多种不同的方式,采用不同的介质传播自身的文化。文化传承人传播的目的由单一的教化发展为综合了更多利益的复杂需求(如图3)。

图3 民族文化现代化传播模式图

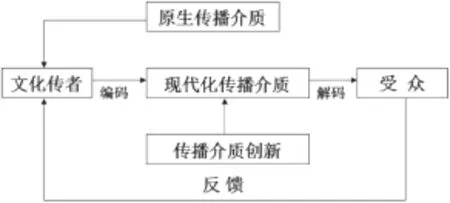

少数民族对原生文化的重新认同来源于生存需求的驱使,民族文化成为被消费的商品,为推广这一商品创造更多的商业利益需要采用更多的手段,现代化的传播技术便是传播主体乐于去使用的文化传播手段。传统民族文化被重新挖掘,并进行商业化的包装,原生传播介质成为现代化的文化传者,将传统民族文化重新编码以现代化的传播手段传递给受众。同时传播介质的不断创新以及受众审美需求的变化使传者采用更丰富的以受众需求为目的的编码手段(如“印象·刘三姐”、电视节目《寻找金花》等)。在这一过程中,一些传统文化失去了原有的质朴和原色,成为受社会主流意识形态和商业环境所影响的“现代民族文化”。其传者、媒介与受众的关系如图4:

图4 民族文化现代传播活动模式图

“社会需要既决定人们精神交往的程度、水平和内容,又受制于具体的社会生产结构。”[11]3从这一观点上说,社会生产结构的转变,促使了民族文化传播介质的转化,社会需要使少数民族传播自身文化的内容和形式发生了转变,这种转变同时也导致了传统民族文化的消逝和现代民族文化的产生。

三、传播媒介的演化对少数民族文化的影响

如果说社会形态的转变是民族文化变迁的内因,传播媒介的演化则是加速传统民族文化变迁的外在动力。正如詹姆斯·罗尔所说,“传媒技术进入不同的文化区域,扩展了那里已经存在的具有的传统、价值观和生活风格,同时,传媒技术也挑战和改变那里的文化根基。”[12]传播媒介对少数民族文化的影响集中表现在传播主体文化认同的异变、传播文化符号的增殖以及传播活动的转向上。

(一)传播主体文化认同的异变

如前文所述,人是文化的核心媒介,人们思想意识、价值观念的转化是文化变迁的根本因素。麦克卢汉指出:文化传播“不仅传递信息而且告诉我们存在着什么样的世界,它们不仅激发并娱悦我们的感官,而且通过改变我们所使用的传感设备的比例,确实在改变我们的性格。”[13]文化传播媒介的演化对传播主体文化价值观念的转变有着重要的影响。对于广西的少数民族文化而言,传播主体在传播媒介演化的影响下对自身文化经历了“认同—远离—重新认同”的过程。文化身份认同与建构的核心是价值观念,一个民族的价值观念是该民族在历史发展中逐渐形成的。

随着现代化传播媒介的渗透,少数民族群众的视野被大众传播媒介打开,更广阔的一个世界展现在眼前,对现代化的生活充满了向往。受现代文化影响的一代走出大山,探寻“外面的世界”,寻找更好的发展。传统少数民族文化在他们的意识里面成了落后的、边缘的,或不够科学和理性的东西,民族文化的认同感在这一时期被大大的削减了。

文化观念转变是由于传播媒介的转变,这一“认同—远离—重新认同”的过程所体现出来的是现代化传播介质对少数民族文化心理的影响,同时这一转变也加速了少数民族文化的变迁。21世纪以后,文化产业化发展迅速,多元化的大众传播媒介将少数民族文化带入了大众的视野,作为异质文化的少数民族文化以其神秘性和特殊性更为受到受众的关注,原有简单的文化环境也走向了市场化、商品化的商业环境中,再加之旅游产业的带动,促使了少数民族文化的“复兴”。广西龙胜各族自治县地处山区,曾经是多年的贫困县,在20世纪70、80年代大量的村民外出打工。进入21世纪初,随着交通的发展,旅游业的兴起,一些外出打工的少数民族群众开始陆续返乡进行创业。传统的民族文化在旅游产业中被重拾起来。在一些景区“民族农家乐”“民俗风情游”“传统民居酒店”作为吸引外来游客的手段,龙胜县原住的少数民族又重新穿上民族服装、制作传统菜肴、开展民俗活动,以满足外来游客对少数民族群体生活方式的好奇心。作为文化信息载体的人,在现代化意识的影响下,对本身民族文化的认同感产生了“回归”。但这一认同感是建立在对文化商业价值认识的基础上的,民族文化是可以满足受众对异质文化好奇心的“商品”,是带有更多现代文化色彩的“新民俗”。

马克思指出:“人的本质是人的真正的社会联系,所以人在积极实现自己本质的过程中创造、生产人的社会联系、社会本质,而社会本质不是一种同单个人相对立的抽象的一般的力量,而是每一个单个人的本质,是他自己的活动,他自己的生活,他自己的享受,他自己的财富。因此,上面提到的真正的社会联系并不是由反思产生的,它是由于有了个人的需要和利己主义才出现的,也就是个人在积极实现其存在时的直接产物。”[11]53人是有自我意识的,人们把自身存在与发展的需要在对象世界中转化为肯定自身的需要。少数民族文化传媒化的趋势,使现代化的少数民族难以固守传统、安于现状,出于生存和发展的需要,他们改变了自己对待文化的方式,从敬畏到远离到“利用”,这一思想过程也是由其社会形态及生产方式的转变产生的。

(二)文化符号意义的增殖

符号是信息的载体,人类文化的表现形式是由多种符号共同构成的表意系统,对民族文化系统的构建有着特殊的意义。文化符号的增殖是符号意义的放大现象,即当一种文化符号原有的价值或意义在传播过程中产生出新的价值或意义,或者一种文化符号随着传播面的增加从而使受传体对文化的理解相对于传体有了某种增殖放大的现象[14]。在广西,具有代表性的民族文化符号有绣球、壮锦、铜鼓、桂林山水等,而能够成为民族文化符号的民族英雄形象代表主要有两个,一个是壮族始祖布洛陀,一个便是刘三姐。布洛陀是上古时代原生型创世神话中的部落文化英雄,刘三姐则是集合了壮汉民众的聪明智慧和歌唱才华于一身的歌仙和保护神。虽然,布洛陀与刘三姐共为广西民族文化的形象代表,但是作为民族文化符号的“刘三姐”经过长期的发展,在媒介的发展过程中不断流变与重构,具有了更为丰富的内涵和外延。“刘三姐”曾经只是壮族人民口头文学中神话人物,在20世纪50年代其传说被改编排演成彩调剧《刘三姐》,20世纪60年代拍摄成电影《刘三姐》,21世纪初打造了大型实景演出《印象·刘三姐》。在这一民族文化符号的流变过程中,“刘三姐”被赋予了“歌仙”“民族英雄”“影视明星”等内涵,而在《印象·刘三姐》中刘三姐已经不仅仅是人物的形象,而是一种民族精神,一种天人合一自然生态的象征。相比布洛陀文化,正是现代化的多元传播媒介的使用才使刘三姐文化得到更广泛的传播。

文化符号的聚合是文化的增殖,是文化变迁的特征之一,在文化的发展过程中能够使文化信息更为丰富和饱满,但同时也有消极的一面。在旅游市场上,一些景区的项目或商品以民族文化之名,行市场营销之实对文化符号进行歪曲或过度的编码,破坏了原生文化的精神内涵。对于媒介转化带来的民族文化符号的增殖效应,是由传播主体的观念和行为导致的,在保留原生文化精神内核的基础上进行文化符号的重新包装与传播,才能使受众接受到真实的、原汁原味的民族文化信息。

(三)传播活动模式的转化加速民族文化融合

文化传播媒介的演化,导致了少数民族文化传播活动的变化,少数民族文化的传播在使用原生文化传播媒介的阶段,由于传播技术和传播需要的原因,文化的传播基本上停留在人与人,人与群体或群体内部的传播,传播活动是一种以传承为目的的内向型传承模式(如图2)。正是这样的传承模式,保存了少数民族传统文化的根脉,使其在精神实质和表现形式上都基本保留了原生特性。

现代传播媒介进入到民族生活圈中,传播技术手段变得更加多元、高效,传播主体意识的转变,为了更多利益的需求,民族文化的转向了外向型的传播(如图3)。传播媒介连接着传播者和受传者,传播者将文化信息输送给受传者使受传者更多地了解少数民族文化的知识和信息,受众的扩大使传播者的民族文化认同感得以提升,同时接收信息的受传者对异质文化的窥视欲也得到了满足。现代化传播介质改变了民族文化传播的活动,在这场文化传播的博弈中传者与受者获得了双赢。

广西是多民族聚居的地区,大杂居、小聚居是广西少数民族长期形成的格局,文化交融的现象绵延至今。“三月三”歌圩,原为壮族的传统节日,壮族人民称之为“窝埠坡”或“窝坡”,意思是到山坡、田间去唱歌,也是男女青年寻找伴侣、约会的一种重要方式。在民族交融的过程中,“三月三”逐渐成了各民族共有的节日。在当代,“三月三”歌圩成为一个盛大的旅游文化平台,其活动中集结了各民族的文艺巡演,除了传统的壮族山歌以外,侗族的芦笙踩堂、苗族拉木下山、汉族的抢花炮等形式多样的民族活动都融入这一盛会中。

文化的交融推动文化的变迁,文化变迁是社会发展的标志,文化传播是文化变迁的重要动力,正如英国传播学派代表人物里弗斯所言,“各民族的联系及其文化的融合,是发展各种导致人类进步的力量的主要动力。”[14]从民族文化的生存和发展来说,文化并不能停滞在原有的生态环境中,而是在自身族群中自我完善,并将“文化基因”积累与复制,传承与传播,在世世代代与外界不断地交融和糅合的过程中增加新的因子,并在媒介的承载下生生不息。

[1](美)斯蒂芬·李特约翰.人类传播理论(第七版)[M].史安斌,译.北京:清华大学出版社,2004:354.

[2]中国大百科全书总编辑委员会《民族》编辑委员,中国大百科全书出版社编辑部.中国大百科全书·民族[M].北京:中国大百科全书出版社,1922:313.

[3]李彬.传播学引论[M].北京:新华出版社,2003:380.

[4]高永久.民族学概论[M].天津:南开大学出版社,2009:279.

[5]熊澄宇.媒介史纲[M].北京:清华大学出版社,2011.

[6]杨斌成.广西沿海少数民族受众媒介接触调查分析[J].传媒观察,2010(1).

[7]江宇,刘岩.现代传媒对广西壮族地区壮文化传承影响探析——以百色市田阳县、那坡县为例[J].文化与传播,2013 (6).

[8]中华人民共和国国家民族事务委员会文宣司.广西壮族自治区民族语言文字[EB/OL].2004[2004-07-08]http://www.seac. gov.cn/wxs/xgyw/2004-07-08/1169530562311280.htm.

[9]广西民族出版社.广西民族出版社概况[EB/OL].2015[2015-07-20]http://www.gxmzbook.com/About.aspx.

[10]肖青,李宇峰.传播学视野中的民族文化传承[J].社科纵横,2008(10).

[11]陈力丹.精神交往论——马克思恩格斯的传播观[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[12](美)詹姆斯·罗尔.媒介、传播、文化:一个全球性的途径[M].董洪川,译.北京:商务印书馆,2012:51.

[13]吴格言.文化传播学论[M].北京:中国物资出版社,2004:42.

[14]周鸿铎.文化传播学通论[M].北京:中国纺织出版社,2005:29.

责任编辑:毕曼

G206

A

1004-941(2015)06-0141-06

2015-08-30

国家社科基金项目“边疆民族地区文化产业发展与少数民族特色文化保护研究”阶段性成果(项目编号:12XMZ057)。

宋泉(1980-),广西南宁人,博士研究生,主要研究方向为文化传播学、民族学、文化产业。