社会事件网络舆情的政府干预机制*

2015-10-11王红兵王光辉

文/王红兵 王光辉,2**

1中国科学院科技政策与管理科学研究所 北京 100190

2中国科学院大学 北京 100049

1 引言

随着社交网络技术的发展及“自媒体时代”的来临,互联网已经成为公众信息交互的重要开放平台。社会事件舆情信息借助网络社交平台迅速传播,大众参与积极性空前高涨,但网络言论通常良莠不齐,情绪化和非理性化的信息泛滥,严重影响到正常的社会秩序。尤其是在我国进入社会经济转型期之后,各类社会矛盾在网络端集中爆发,使得社会事件网络舆情研究尤为紧迫。

一般认为,网络舆情是通过互联网表达和传播的社会公众情绪、态度以及意见的总和[1,2]。目前对于网络舆情的研究主要集中在舆情的形成、传播和演化等方面。在网络舆情形成方面,社会层面诱因包括敏感事件的触动、网民利益诉求无应答、社会问题和矛盾的累积等[3,4];在心理层面上,社会心理引发的群体互动、群体压力、群体无意识、群体极化行为在网络舆情形成和传播过程中具有重要的影响力[5]。在网络舆情传播方面,更多探讨经典传播理论和模型在舆情传播中的应用,比较有代表性的模型有Sznajd模型[6]、Deffuant模型[7]和 Hegselmann-krarse 模型[8],通过模型的仿真模拟,得到网络舆情传播的最终极化方向,并找到其中存在的规律性和可控性。在网络舆情演化方面,主要对传播网络的演化过程进行分析,如用复杂网络的方法对网络舆情演化的长期发展趋势做出预测[9,10]。对于社会事件网络舆情形成、传播和演化机理的研究,理论方面已经取得一定的成果和进展,这为网络舆情干预机制设计提供了良好的理论支撑。

社会事件舆情传播演化与事件的处置有着紧密的联系,社会事件实际应急处置过程在网络上都会有相应的舆论反应。本文主要是对事件网络曝光之后的舆情传播和演化过程的干预机制研究,不涉及线下社会事件的应急处置。网络舆情干预需要解决是否干预、何时干预、怎样干预和干预效果等问题,本文即从解决这4个问题入手,具体设计社会事件网络舆情的干预机制。会事件舆情信息开始在网络上传播,并在t1时间达到峰值,之后逐渐回落;如果在舆情回落过程中,舆论话题发生转变,衍生出新的主题,则会在t2时刻出现另一峰值,如此往复,形成多峰值过程的舆情传播。无论是单峰还是多峰,其峰值过程都符合倒“U”型的传播规律。因此,可以通过改变其峰值过程对社会事件网络舆情进行干预。

图1 网络舆情传播过程示意图

2 社会事件网络舆情干预的原理

2.1 社会事件网络舆情干预的依据

社会事件网络舆情传播具有一定的规律,掌握其传播规律是进行干预的基本依据。根据社会燃烧理论,舆论的形成通常经历常态期、潜伏期、活跃期、衰减期,然后回到新一轮的常态期。其中,活跃期包括在助燃剂作用下的加速,达到点火温度时的拐点,以及拐点之后的减速期[11,12]。舆论形成的活跃期在网络上表现为社会事件关注度随时间变化的峰值过程。通过对具体社会事件日发帖量的分析,得到社会事件网络舆情整体趋势,表现为单峰长尾状,其峰值过程的特征可总结为:起峰速度较快,回落速度较慢,总体上呈现倒“U”型。由此可见,社会事件网络舆情演化过程总体符合生命周期理论,即“发生—发展—高潮—消亡”过程[13]。

对于社会事件网络舆情的一般传播过程,事件关注度随时间的变化。如图1所示,从t0时刻社

2.2 社会事件网络舆情干预的目标

社会事件网络舆情爆发后,良莠不齐的网络信息通常会夹杂着大量的谣言和非理性信息,给社会稳定带来诸多挑战。因此,舆情干预的主要目标是减少其对社会的影响,尽量控制其传播范围,缩短舆情传播的周期。从传播过程来说,舆情干预的目标可以分解为2个方面:一是降低其峰值的关注量,设定舆情关注量临界阈值,使其峰值在可控范围内;二是缩短其峰值过程的持续时间,使得社会事件舆情尽快平息,防止话题转移即多峰过程的形成。

2.3 社会事件网络舆情干预机制设计的原则

社会事件网络舆情传播具有明显的动态特性,其演化过程通常包含诸多不确定因素。因此,舆情干预是一项复杂的系统工程,要达到干预的目标,其干预机制设计需要遵循2项基本原则,即可操作性原则和时效性原则。

(1)可操作性原则。干预机制设计的实施过程应该是可行的,这是干预机制设计与理论研究的区别。舆情传播演化的理论研究为干预机制设计提供参考,而在实际操作过程中既要考虑理论上符合舆情演化和传播的一般规律,更需要在技术层面上满足实现相应条件的方案。

(2)时效性原则。干预机制的运行过程必须是及时有效的:及时性反映在干预时机的选择方面,有效干预时机应位于舆情危机形成之前,即需要对多传播过程进行准确的模拟;有效性反映在干预措施选择方面,即应选择合理的干预措施,防止由于干预不当引起舆情反弹。

3 社会事件网络舆情干预流程

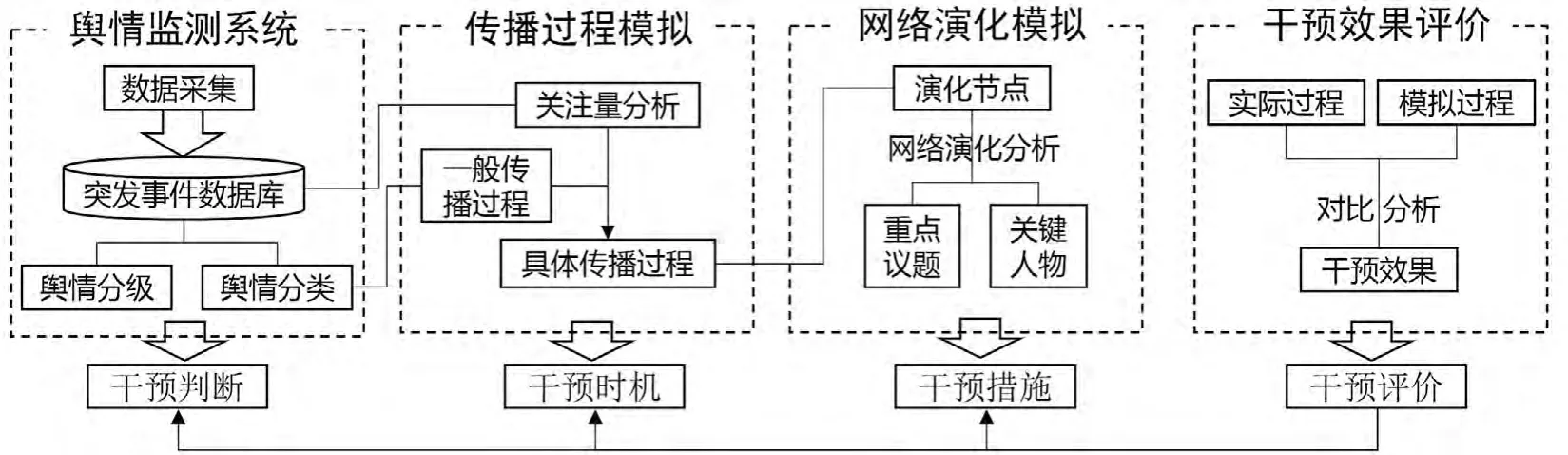

干预机制设计主要是通过对社会事件基本属性以及传播演化特征进行分析,监控其发展过程,预测其发展趋势,在社会事件舆情危机形成之前,应用有效的措施和手段,达到限制和阻止舆情信息进一步传播演化的一套运行体系。社会事件网络舆情干预机制的设计需要解决4项核心问题:是否需要干预、何时进行干预、如何实施干预、干预是否有效。在技术手段上需要解决舆情数据挖掘、传播演化过程模拟、干预效果评价等问题。因此,社会事件网络舆情干预机制的主要环节包括:(1)通过舆情监测系统,对社会事件网络舆情进行实时监控,及时掌握舆情状态,建立社会事件舆情数据库,根据具体社会事件分类分级判断其是否需要干预;(2)通过对社会事件舆情传播过程模拟,确定社会事件舆情干预的具体时机;(3)通过传播过程中关键演化节点分析,给出舆情干预措施集;(4)通过干预之后其传播过程与模拟预测传播过程比较,对干预效果进行评价,进而修正以上3个环节中存在的问题。具体的干预流程如图2所示。

干预机制设计的各个环节联系紧密,其中舆情监测系统主要为其他各环节的实施提供数据支撑,传播过程模拟是从时间序列掌握舆情发展过程,网络演化模拟是基于关键传播节点的网络演化分析,而干预效果评价是从最终结果对前3个环节中可能存在的问题进行修正,也是对整个运行机制有效性的评价。

3.1 舆情监测系统

舆情监测系统是通过信息采集和挖掘,得到舆情分析的基本数据,为整个干预机制的运行提供基本的数据支撑。监测系统包括数据采集、数据库建设、舆情分类、舆情分级4个方面。

数据采集主要是对社会事件基本属性数据以及舆情传播演化数据的采集,需要确定采集范围、采集频率以及对冗余信息的处理。社会事件的基本属性信息采集主要来源于媒体对事件的报道,采集范围包括事件发生的时间、地点、死伤人数、影响地域范围等字段,舆情传播演化信息采集来源于网络社交媒体平台中网民对事件的讨论,采集范围包括信息内容、信息属性、发布人、发布时间、发布地点等字段。采集频率主要考虑计算设备的运算能力和信息内容的完整性两个方面,既要保证采集信息的全面性,也要考虑硬件设备的运算能力。冗余信息的处理主要是对已采集信息的筛选,去除广告、娱乐等与社会事件舆情无关的信息,保证获取信息的准确有效。通过信息采集,将初步处理之后的信息根据事件归属建立社会事件数据库。

图2 网络舆情干预流程示意图

根据社会事件数据库的基本属性和特征数据对社会事件进行分类分级界定。对社会事件的分类,主要考虑社会事件的基本属性,包括事发原因、过程、性质和危害对象等方面特征,划分社会事件类别。对社会事件的分级,综合考虑社会事件影响,包括对国家政权稳定的威胁程度、对宗教民族关系的影响、对社会正常秩序的破坏性、对人民生命财产安全造成的损失等方面,划分社会事件影响级别。结合社会事件分类分级体系,判断具体社会事件舆情是否需要干预。

3.2 传播过程模拟

基于之前的社会事件舆情干预判断,对确定需要干预的社会事件舆情传播过程进行模拟,主要模拟社会事件网络曝光之后的关注量随时间的变化过程,预测其关注量发展趋势。根据社会事件所属的基本类别,确定此类别社会事件的一般传播过程,以此作为传播过程的标准,结合具体干预事件发展趋势与标准过程,确定具体的干预时机节点。

一般来说,社会事件舆情干预的时机并不是越早越好,在社会事件的具体传播过程中,事件一旦曝光,如果过早地实施干预,会造成信息流通不畅,引起舆情的大规模反弹。因此,根据同一类别社会事件的一般传播过程,当其关注量超过平均状态,则定义此事件的舆情演化进入不稳定状态,从而根据此时间节点,确定其干预时机。

3.3 网络演化模拟

网络演化模拟是对干预关键节点的演化网络进行分析,模拟和预测下一时刻其演化过程的关键人物和重点议题。关键人物即演化网络中的意见领袖,其言论直接影响舆情的发展方向。重点议题分析主要是辨别在演化过程中的谣言和非理性信息。通过这两个方面的演化模拟确定舆情干预的措施,对关键人物根据其对演化过程的影响采取不同级别的干预措施,对谣言和非理性的信息采取舆论引导、释放理性信息以及澄清谣言等手段进行干预。

社会事件舆情危机形成通常伴随着大量的谣言和非理性信息,而在这些信息的传播过程中关键人物起了重要的作用。2013年网络“大V”整治过程中发现,大多数社会事件舆情传播过程中重点的议题即谣言等信息,大多来自于“大V”的言论。因此,通过网络演化模拟,分析演化过程中的关键人物节点和重点议题,是社会事件舆情演化干预的关键。

3.4 干预效果评价

在传播过程模拟环节,通过对具体社会事件舆情传播过程的模拟,以此作为不实施干预的社会事件传播过程,并将其与干预之后社会事件舆情传播的实际过程进行对比分析,主要分析峰值关注量和峰值过程持续时间,据此评价干预措施的效果。如果与模拟过程相比,干预之后的实际过程其关注量和峰值过程持续时间都有明显的下降,则为干预成功,反之则为干预失败。

干预效果评价是整个干预机制的反馈,如果评价结果显示干预不成功,则从干预判断、干预时机、干预措施3个环节寻找其中的问题,进而修正整个干预机制,提高系统运行的准确性。

4 社会事件网络舆情干预的重点环节

对于干预机制的4个环节,舆情监测系统已经具有比较成熟的系统,主要针对舆情数据的采集和挖掘有许多专门的舆情监测产品,因此这一环节在技术层面相对比较完善。干预效果的评价主要是基于前3个环节,虽然比较重要,但在实施层面上相对简单。因此干预判断和干预时机确定是整个干预机制设计的重点环节,下面分别从技术层面上分析这两个环节的实现方法。

4.1 干预判断的方法

社会事件网络舆情干预判断,主要是对社会事件舆情危害等级的确定,参照水文学中对洪水自然灾害等级划分的方法,即皮尔逊Ⅲ型曲线界定方法。该曲线在水文计算中主要是对径流发生频率的确定,即用径流量对应其发生频率,比如百年一遇的洪水对应洪峰流量为2000立方米/秒,在水库水坝设计中,如要求能经受住百年一遇的洪水,实际即经受住的最大洪峰流量为2000立方米/秒。以上为皮尔逊Ⅲ型曲线在水文计算中的应用。在网络社会事件预警方面同样可以借用此方法,即社会事件的参与人次对应其发生概率,当社会事件发生之后随着参与人次的增加,可以指定其阈值,即超过一定的参与人次,我们确定为小概率事件,从而采取干预措施,如果参与人次低于阈值,相对发生概率较高,对社会稳定的冲击较小,不予干预或者采取比较弱的干预措施。

选取皮尔逊Ⅲ型曲线对社会事件的发生频率进行研究,需要确定2个方面的数据:

(1)调查期的数据,即在调查的长时间序列中大规模小概率事件发生的时间,以及事件的规模,如果缺少这一方面的数据,需要通过专家咨询结合历史经验建立社会事件概率分布标准,以确定调查期的数据。

(2)时间序列数据,即在一定范围内单位时间最大规模的社会事件属性数据,这部分数据从干预机制第一环节中社会事件数据库中获得。

通过这两方面数据的确定,构建社会事件皮尔逊Ⅲ型发生概率分布曲线,根据社会事件的发生概率界定其干预等级范围,进而计算社会事件干预等级。

4.2 干预时机的确定

通过模拟社会事件的舆情峰值过程,确定对社会事件网络舆情进行干预的时机。具体方法如下:

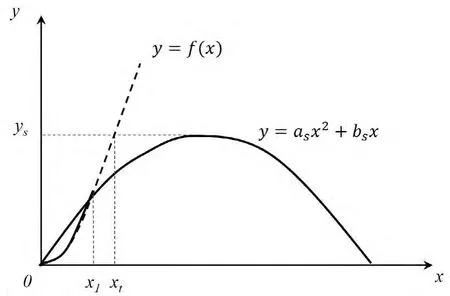

假设某一类别社会事件网络舆情样本有n个,根据舆情峰值过程一般特征为倒“U”型,以(0,0)作为初始原点,因此选取截距为0的二次函数模拟其峰值演化过程,得到第i个样本的峰值演化过程中关注量y与时间x的关系为:

其中ai<0,bi>0,确定其抛物线形态符合峰值过程特征,通过计算n个样本参数的平均得到这一类事件的标准曲线参数as和bs分别为:标准曲线关注量y与时间x的关系为:

标准曲线关注量峰值为:

根据标准曲线可以判断此类社会事件舆情干预时机,假设某件此类社会事件如图3所示,在x1时刻其关注量和增长速度均超过标准曲线,则根据0至x1时刻此事件的演化数据模拟得到其演化趋势为y=f(x)(图3虚线所示),标准曲线顶点切线与趋势线相交于xt时刻为此事件的临界干预时机。

5 社会事件舆情干预机制实施的主要政策保障

5.1 建立网络舆情管理的法律制度体系,规范网络行为

图3 社会事件网络舆情干预时机

目前,我国互联网管理法律仅有《互联网信息服务管理办法》、《关于维护互联网安全的决定》等,以及2013年“两高”出台的《关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》。整个互联网法律体系缺乏权威性的法律依据,造成在管理方面权力交叉、责任不清,经常出现立法落后于网络媒体发展,舆情应对缺少法理依据。因此,亟需制定统一的《中华人民共和国互联网基本法》,整合现有涉及互联网的法律法规,作为其他相关法律法规制定的依据,同时也是政府社会治理、网络媒体监管和网民行为的基本准则。

5.2 对网络舆情分类分级,实施差别化的应对策略

舆情应对,存在责任主体不明,以及“一刀切”的问题。因此,开展分类分级评估网络舆情,全方位舆情应对是有效应对网络舆情的关键。分类应对主要是针对责任主体不明的问题,比如对拆迁征地、司法案件、城管执法、贪污腐败等容易引起舆情危机的事件,依据事件的属性以及对口管理部门分类。舆情危机出现以后,根据其分类找到责任主体,由其主导组织认真会商、研判,根据舆情性质、影响程度、涉及范围等因素,按照不同的舆情危机等级,启动不同的应对机制,实施差异化的处置方案,有效开展全方位舆情应对。

5.3 形成网络舆情监测预警长效机制,将舆情危机控制关口前移

根据舆情的一般演化规律,社会事件经过网络曝光以后,迅速传播形成舆情危机,然后通过政府干预应对和事件的处置进程,使舆情危机逐渐平息,若是应对处置不当,则会爆发新危机,从事件关注量随时间的变化来看成单峰或多峰状态。目前,政府的应对一般处于危机爆发之后,这主要是由于缺少常态化的监测预警机制,因此应该建立长效的网络舆情监测预警机制,主要包括2个方面的监测:一是日常舆情监测,随时掌握网络舆论的动向、特点和趋势;二是社会事件舆情集中监测,模拟舆论的发展趋势,建立预警机制,给出应对时机以及应对措施建议。日常监测主要是对社情民意的准确把握,合理引导舆论走向,为国家重大政策和决策提供民意参考。集中监测主要是针对可能影响和危害国家稳定安全的重大事件,尽早应对,将其危害降到最低。

6 小结

本研究基于社会事件网络舆情干预的原理,提出了舆情干预的整个流程,并给出重点环节实现的技术方法,以及保障干预机制运行的政策建议。

社会事件网络舆情的干预是维护网络社会秩序的重要手段,通过干预机制的设计,可为社会事件网络舆情干预提供可操作性的方案,给网络社会治理提供实践参考。

1 刘毅.略论网络舆情的概念、特点、表达与传播.理论界,2009,(1):11-12.

2 徐晓日.网络舆情事件的应急处理研究.华北电力大学学报(社会科学版),2007,1(1):89-93.

3 周如俊,王天琪.网络舆情:现代思想政治教育的新领域.思想理论教育,2005,(11):12-15.

4 王光辉,刘怡君.基于系统动力学的舆论风险形成及干预策略.系统工程,2014,32(5):82-91.

5 毕宏音.网络舆情形成与变动中的群体影响分析.天津大学学报社会(科学版),2007,9(3):270-273.

6 Schafer L,Graham J W.Missing data:Our view of the state of the art.Psychol.Methods,2002,(7):147-177.

7 Deffuant G,Neau D,Amblard F et al.Mixing beliefs among interacting agents.Advance Complex System,2000,3(1-4):87-98.

8 Hegselmann R,Krause U.Opinion Dynamics Driven by Various Ways ofAveraging.Computational Economics,2005,25(4):381-405.

9 周涛,汪秉宏,韩筱璞等.社会网络分析及其在舆情和疫情防控中的应用.系统工程学报,2010,25(6):742-754.

10 高辉,王沙沙,傅彦.Web舆情的长期趋势预测方法.电子科技大学学报,2010,40(3):440-445.

11 刘怡君,李倩倩,牛文元.舆论动力学模型综述.管理评论,2013(,1):167-176.

12 牛文元.社会物理学:学科意义与应用价值.科学,2002,(3):32-35.

13 王红兵,姜景,张立超.突发事件网络舆情应对时机研究//牛文元.社会物理学系列第5号.北京:科学出版社,2014:112-121.