吕其明:为人民作曲 作人民心曲

2015-10-09

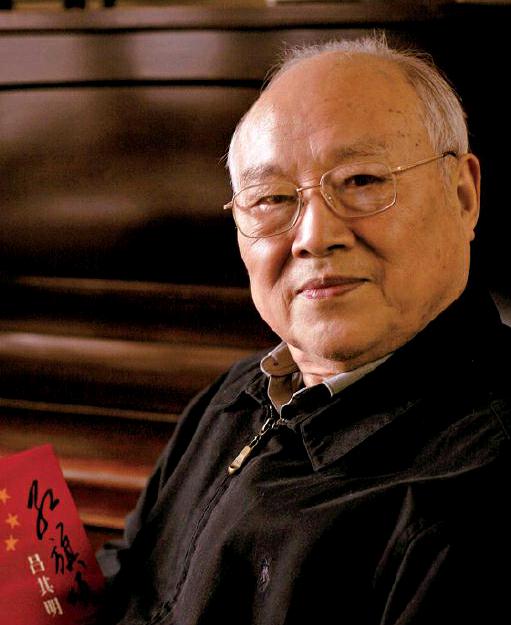

本期客座总编辑:

吕其明,第八届中国音乐金钟奖终身成就奖、第六届上海文学艺术获终身成就奖、当代中国电影音乐终身成就奖、第三届中国电影金鸡奖最佳音乐奖、第八届电视剧飞天奖优秀音乐奖获得者,其交响序曲《红旗颂》被评为20世纪世界华人音乐经典“上海之春”国际音乐节特别贡献奖。

吕其明是中国杰出的交响乐作曲家,著名电影音乐作曲家,其创作的管弦乐序曲《红旗颂》、交响叙事诗《白求恩》等一批大气磅礴的交响乐杰作,开一代先河,奠定了他在中国音乐史上不可撼动的地位。从战争环境中走来的吕其明,对于艺术创作有着自己的见解,他说:“艺术家只是在人民的历史创造中进行艺术创造,我做的一切都是为了人民。”

《检察风云》:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,您为影片《铁道游击队》《红日》《白求恩大夫》《南昌起义》等所作的抗战歌曲,至今耳熟能详。传媒评价您的几次成功的音乐之作都来自您曝发式的灵感,是您很深的个人情感和长时间的阅历积累。能谈谈您这几首经典的创作过程,与您的生命状态有着怎样不可分割的紧密联系吗?

吕其明:抗战时期,我父亲担任新四军第七师抗日根据地行政公署主任。在他的影响下,1940年,我10岁就参加了新四军华东军区文工团,在抗日战争和解放战争残酷的战争环境和艰苦的部队生活条件下,得到了锻炼和提高。1944年,我们文工团整顿,学习毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,这对我整个人生都至关重要。

我明确了两点:一是文艺为人民服务为工农兵服务的思想。当时我们文工团演出都是为政治斗争服务的,那时最大的政治就是抗战;二是生活是创作的源泉,一切文艺作品都要来自生活,这两点对我有终生的指导意义,我这六七十年的创作都是遵循这两点走过来的。

《检察风云》:有人说音乐作为“纯艺术”,来自艺术家的艺术天分,是纯粹的个人创造,似乎与人民与生活关系不大。您怎么看待这个观点?

吕其明:人们喜爱一个音乐作品,完成对作品的审美,并不是毫无理由的。一个作品的意象美、旋律美和声音美的背后,有创曲家创作的思想理念和观念的蕴含,必然符合人类社会的规律。艺术家只是在人民的历史创造中进行艺术创造。

我1945年入党,15岁。入党意味着确立了我的世界观、文艺观和价值观,那就是把一生献给党的事业,献给人民。我所做的一切都是为了人民。就是抱着这种宗旨意识,我从硝烟弥漫的战争环境走来,迎接了共和国的诞生。

《检察风云》:业内人士有人将您的管弦乐序曲《红旗颂》与奥地利国歌(以曲代歌)《蓝色的多瑙河》圆舞曲相提并论。一首好的曲子能动人魂魄,燃起人们追求幸福的激情。这一点,相信全人类都是共通的。

吕其明:在生活中获取灵感,才能写出人民大众喜欢的作品;为人民作曲,才能把握历史的本质,感受生活的本色,表达人民的理想。

1965年2月,当时上海音乐家协会党组成员都是一些音乐界的老前辈,如贺绿汀、丁善德、黄贻钧、孟波、瞿淮等。他们在审读各演出单位上报的准备在“上海之春”演出的节目时,发现歌颂祖国、人民的作品既少,质量也不高。当时非常重视主旋律作品,老前辈们就让我赶写一个,大指挥家黄贻钧先生建议我写的题目就叫《红旗颂》。

当时我心情很矛盾:一方面感谢老前辈对我的厚爱;一方面又怕写不好。但我感到这是一个很好的机遇,况且老专家们这么信任我,我必须接受这个任务。整整一个星期,我反复酝酿构思,夜不能寐,过去的战斗生活像过电影一样,一幕一幕地在我眼前闪过:红旗是革命的象征,凡是有革命者战斗的地方,就有红旗飘扬;看,我们的战士打着红旗冲上去了却倒在敌人的枪口下;又一个战士冒着生命危险继续冲上去……从这个意义说,红旗是胜利的标志,红旗又是千千万万先烈的鲜血染红的。

我的父亲就是在抗战胜利后不久,被叛徒出卖被捕,于1945年11月光荣就义的。作为烈士的儿子,这种感情的体验非常珍贵,也是一般人所不可能有的;对红旗由衷的热爱,也是我自己成长过程中的切身体验积累起来的。我的少年时代、青年时代都穿行在战火硝烟里,成长在革命部队的大熔炉中,我对红旗有一种归属和依恋感,有一种非常深厚的感情。

我永远难忘的是1949年10月1日,我有幸在天安门广场接受检阅。当我在开国大典上,聆听毛泽东主席庄严宣告:“中华人民共和国成立了!”“中国人民从此站起来了!”当我看到第一面五星红旗在天安门上空冉冉升起,迎风飘扬,那种兴奋和激动的心情是无法用言语表达。

1951年、1953年和1954年,我在北京电影制片厂担任电影作曲。每年的国庆日,我都要去天安门前接受检阅,都要去感受那种红旗如海、万众欢呼的激动人心的气氛,这对我写作《红旗颂》有一种直接的生活感受。接受创作任务后,我决定把《红旗颂》的背景就放在万众欢腾的开国大典这个典型环境里,将天安门上空升起第一面五星红旗时,人们仰望红旗的那种激动心情,那种由衷的热爱和激动不已,融化到作品中去。

《检察风云》:还是回到纪念抗战胜利这个主题。您能谈谈是怎样创作《弹起我心爱的土琵琶》等抗战经典歌曲的吗?

吕其明:那是1955年,我参加拍摄第二部影片《铁道游击队》。当时我才26岁。当大导演赵明先生邀我为影片作曲时,我确实非常意外,也非常振奋和激动。刘知侠的小说《铁道游击队》我读过许多遍了,很喜欢;影片表现的游击队生活我也很熟悉。要说那些游击队员,其实就是那种半军半民,肩上扛一个子弹袋,手里拿一根长矛或者套统枪的不识字的农民(民兵、游击队)。

我写这首歌曲时,我就要考虑,在这些游击队员的口里,绝对唱不出洋腔洋调的东西,因为这不符合他们的身份,他们只能唱出民间的、民歌风格非常浓郁的曲调。我采用了浓郁的山东鲁南风格,类似于民歌但又不是小调的表现风格,这是我随文工团从1946年进山东,一直到1949年期间,学习了大量的山东的民间音乐、民歌、戏曲所作的生活的积累,这时好像打开了闸门,泉水喷涌而出……生活给了我激情,给了我感受,过去积累的东西有效果了!

《铁道游击队》是一部惊险片,表现铁道游击队员们革命英雄主义精神非常充分,影片从头到尾节奏都很紧张,但表现游击队员革命浪漫主义方面很少。我希望增加一首歌曲,以表现游击队员的革命乐观主义精神,和革命英雄主义的表现结合起来。这样,歌曲开头那段“西边的太阳就要落山了”就显得非常抒情,而中间部分“爬上飞快的火车,像骑上奔驰的骏马”快节奏的行进,与开头对照,在感情上形成强烈的对比。我在作曲时并没有想到这首歌一直没有被人遗忘,并且一直被人传唱。这给我一个启迪:越是扎根民族土壤的作品,越有生命力,因为它是民族的,表现了革命战士的乐观主义精神和抗战必胜的信念。

《检察风云》:在激荡人心的抗战旋律中,您恰到好处地融入了家国情怀,从而在思想和情感上实现了与听众的互动,让听众从被动聆听,转变为主动感受,从而形成共鸣,这正是您的成功所在。

吕其明:作于1962年的《谁不说俺家乡好》也是这样。当时吴強的小说《红日》与汤晓丹的电影文学剧本里都没有这首歌。影片从头到尾紧张得不得了,我就向汤导建议:是否可以增加一首插曲?电影应当有张有弛。汤导支持了我的建议。

于是我构思,从三个方面,表现解放军战士热爱家乡,保卫家乡,也就是保卫胜利果实的主题。当时我是电影乐团团长,我带了两个年轻人到山东深入生活。招待所对面山上松柏青青,很有气势。当地老乡告诉我,那是烈士陵园。我们上了山。但见万山层叠,白云下是非常整齐的梯田,触景生情,我们顿时诗心大发,生活给了我们灵感和激情,从词到曲,很快就创作出来了。

我就让上海歌剧院的任桂珍来录音。任桂珍当时也才30岁左右,正是黄金时代。她是山东人,和我一样从部队文工团一路打过来的,演唱这首歌感情非常真实,又是典型的山东风格。演唱以后,效果很好。

在生活中获取灵感,才能准确表达这个时代典型化的历史实践,作品才会有生命力。十八大前夕,为纪念建党90周年,中央组织部、中央政策研究室、中央文献研究室、人民日报社和中央电视台联合摄制大型电视文献专题片《使命》,联合摄制组特邀我以《红旗颂》为主旋律,为《使命》片谱曲,向十八大献礼!可见,《红旗颂》的生命力就在于,为人民作曲,让源于人民生活的音乐艺术,最终化为人民的心曲,震撼人心,给人启迪。

采写:楼伊菁 编辑:郑宾 393758162@qq.com