比拉—马塔斯:一个总在写作家的作家

2015-09-30孙若茜

孙若茜

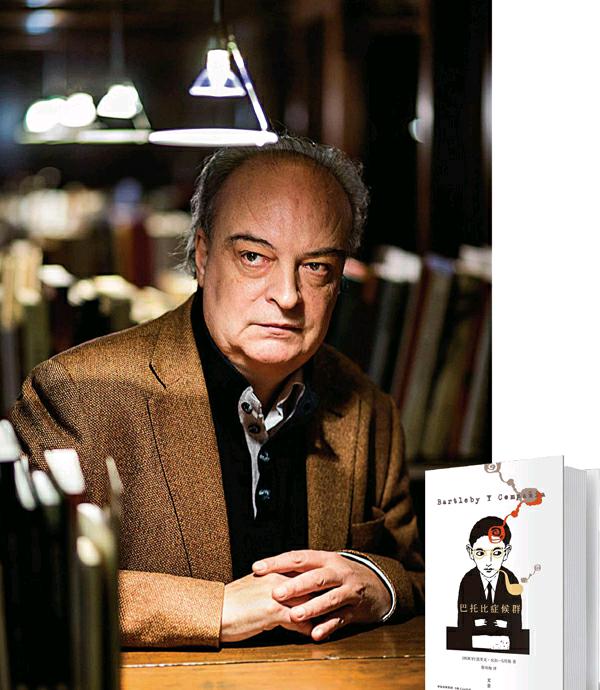

西班牙作家恩里克·比拉-马塔斯和他的著作《巴托比症候群》

“只有当一个作家对文学正在终结有所自觉,我才会想去读这个作家的作品,才会觉得他的作品是有意思的。”马塔斯说,他一直在写写作者的故事,正是因为文学的失势。

巴托比到底是谁?在美国作家梅尔维尔的笔下,这个苍白、内敛的抄写员,一开始做事高效、勤恳,却在某一天突然开始拒绝一切。他常常凝视窗外,既不工作,也不离开办公室半步。直到最终因流浪罪被投入监狱,绝食而死。他常说,“我不想要改变”,“我宁愿不”。

当西班牙作家恩里克·比拉-马塔斯把这位抄写员引入自己的书里时,“巴托比”由一个人变成了一个症候群,代表那些用“不”来回应世界的作家们。在他写作的名为《巴托比症候群》的书中,患有这种“病症”的作家以各种各样的原因、千奇百怪的理由拒绝继续写作:比如他写到了在《佩德罗·巴拉莫》之后就不再提笔的胡安·鲁尔福,每当有人问起他为什么不再写作,他总是回答:“因为我叔叔塞勒瑞诺去世了,而我所写的每一个故事都是他告诉我的。”

又写到一个叫克莱芒·卡杜的人,他向往成为成功的作家。15岁的时候,他的父母为了表示对他写作之路的支持,邀请老友波兰作家维托尔德·贡布罗维奇到家里吃饭。意想不到的是,卡杜因为过分的紧张和兴奋,不仅整晚一句话都说不出,最后还有点儿像马尔伯夫年纪轻轻便在家中亲睹福楼拜风采的情形,他发觉并认定自己变成了餐厅里的一件家具。从此,他不再想写作的事儿,而是开始画画,每一幅画的都是“家具”,并重复地提名《自画像》。

马塔斯用了一种很有趣的方式历数着他眼中的“巴托比”们——一共写了86篇像批注一样的文字,或是讲述,或是点评了包括鲁尔福、兰波、塞林格、格拉克、沃尔泽、儒贝尔等在内的众多在文学界中真实存在的人,以及一些完全虚构出来的作家们的作品和轶事。他们或是在创作了所谓登上文学巅峰的作品后断然封笔,或者著作等身之后,淡然渐退文坛,或者干脆在文学圈外旁观,根本就从未提笔写作过。相同的是,他们对文学有着同样消极的看待。于是,这本书看上去简直有点儿像是简短的文学评论集。

但是这些文字所批注的对象——或许是一本书——它并没有真的存在。“写到一半我才发现,我是在为一本不存在的,我想写但没有写出来的书作注,这实在很妙。”当然,他所希望的,正是让人从虚构中看到真实。他认为,这种虚构的方式比现实主义作家直接在小说中讲述一个接近于真实的故事来得更有效,也更接近真实。

马塔斯喜欢写有关文学的人和事。在他的小说中,中心人物大都是作家身份,即便不是,他们也基本都在从事与写作有关的事,故事则大都关于这些写作者与文学世界的交汇。比如,他早在1985年出版的小说《便携式文学简史》(A Brief History of Portable Literature)中就杜撰了一段包括马塞尔·杜尚、乔治亚·奥基弗、阿莱斯特·克劳利等人在内的秘密文学群体的古怪经历。这是继他1973年出版了处女作之后,最先使他得到广泛认可的一部作品。

此后近30年,马塔斯出版了近30部包括小说、随笔、论文集在内的作品,获得了很多奖项,其中大部分作品都还没有被译作中文出版。在已经译介的小说中我们可以清楚地看到,包括《巴托比症候群》在内,《似是都柏林》、《巴黎永无止境》、《垂直之旅》都是将我们耳熟能详的作家,其作品、生活,作为小说中重要的血肉填充在有关从事写作的主人公的故事主线旁。

《巴托比症候群》是其中的第18部,也是相对重要的一部。它被西班牙知名文学杂志《幻想》(Quimera)的读者票选为2001至2009年间10本最具代表性的小说第二名,第一名则是他的好朋友波拉尼奥的《2666》。也因此,《巴托比症候群》被翻译成多种语言出版,使马塔斯原本局限在西语世界,在法国、意大利、葡萄牙和巴西等地的文学声誉扩展到更大的疆域,成为世界范围内的知名作家,并被公认为西班牙目前最重要的作家之一。

直到马塔斯最新的作品——2014年的《不合逻辑的卡塞尔》(The Illogical of Kassel),依然书写着写作者与文学——故事基本以他在2012年的个人经历为蓝本,讲了一位拿了不少奖的西班牙作家获邀与多位作家们一起参与一个艺术互动项目的经历。

他告诉我,目前他正在写作的小说同样还是关于写作者的故事,书中主人公有一段在东方的经历,那使他看到了很不一样的世界,以至于很多观念都有了大的改变。而所谓在东方的经历,实际上就是他自己在前不久来中国参加上海国际书展,又辗转杭州、北京等地的见闻。他说自己已经像摄影师一样在心里默默拍下了很多镜头,准备写进书里。

马塔斯说,他的作品之所以都以写作者为中心来书写关于20世纪文学的想象——他称为“想象的历史”,是因为他看到,在近20年的社会中,文学正在渐渐失去影响力。他说,文学中所对应的两个主体,作家和读者,前者就像是手艺人,在慢慢变少。至于后者,他对我说起自己的观察——从杭州坐高铁到北京的5个小时里,他周围的人竟没有一个在读书。“我正是在描写文学萧条的时间段,对于以后的读者,这些作品将会成为一种时代的鉴证。”

他认为,在写作中关注消极的现实,实际饱有积极的成分。“只有当一个作家能够本能地感觉到我们正处在一个文学终结的时代,才可以讲出一些有趣的东西。如果连这些都意识不到,那么他也不是一个有趣的作家了。”阐述自己的这个观点时,马塔斯甚至用了“中国有一句古话‘生于忧患、死于安乐”。他说,只有持一种危机感才能保持活力。“只有当一个作家对文学正在终结有所自觉,我才会想去读这个作家的作品,才会觉得他的作品是有意思的。”

至于他笔下的故事,到底有多少真实,多少虚构?那些被写到的真实存在的作家和发生在他们身上的故事,他们口中说出的话,是否都有据可查?马塔斯给我们讲了这样一件事:当他的小说在被翻译成法语时,针对他书中所引用的那些小说家们的话,做事严谨的译者曾冒着大雨到图书馆检索原文。结果译者非常生气地发现,那些相当数量的引文中,有一半确实出自那些小说家之口,但另一半,不过只是作家自己的编纂。

马塔斯向他解释说那不过是自己的写作方式。“通常我只有在必要的时候才编造引文,比如为了文本的连贯性,或是增加关联性。我编造引文之后,它们就脱离了与原作者的关系,变成了我的话,成了我小说的一部分。”而后,他授予译者决定权——既可以选择直译他那些半真半假的引文,也可以按照原始的文本翻译。对他来说,译者做出选择后所构成的译本,恰恰也是对小说创作的延续。