威廉·肯特里奇:抵抗做出结论的诱惑

2015-09-28孙源

孙源

国内观众期待已久的展览“威廉·肯特里奇:样板札记”2015年6月26日在尤伦斯当代艺术中心开幕,几乎收录了南非著名艺术家威廉·肯特里奇(William Kentridge)自1988年至今的全部重要作品,是迄今为止这位艺术家在亚洲最大规模的展览。肯特里奇所开创的手绘动画在1997年第二届约翰内斯堡双年展和第十届卡塞尔文献展上一鸣惊人,为其带来了广泛的国际声誉。这一方面是因为他发明了“手绘动画”这种前所未有的混合媒介;另一方面,肯特里奇的艺术是与南非后种族隔离时代平行发展的,人们可以通过它了解一个经历深刻转型社会中的艺术活动。肯特里奇的作品在2000年上海双年展上的亮相对中国当代艺术实践产生了重要影响,这次展览势必又将在中国艺术界激起涟漪。

从个人角度切入外部世界

肯特里奇(生于1955年)有着德国犹太人和立陶宛人的血统,祖辈在1800年代末期定居南非。他的父亲是南非最著名的反种族隔离律师,孩童时期的肯特里奇就从父母那里得知“暴力在一个非正常的社会中发生”,而与他同龄的孩子们却并没有意识到。这也许是肯特里奇的作品大多关注社会及政治主题的根源。

从1989年创作的《约翰内斯堡,巴黎之后的第二大城市》(Johannesburg, 2nd Greatest City after Paris)到2011年的《他人之颜》(Drawing for Other Faces),肯特里奇围绕着三个人物角色创作了共十部手绘动画。这十部影片均以种族隔离末期的南非为背景,情节彼此松散地连接,每部电影本身也没有严谨的叙事。肯特里奇对家庭、个人和内心情感的兴趣,在他的作品里,与他对政治和社会现象的兴趣交相呼应。

肯特里奇设计的三个角色都是白人,分别是:苏荷·艾克斯坦(Soho Eckstein)——一位拥有约翰内斯堡一半资产的地产开发商;苏荷的妻子;以及菲利克斯·泰特鲍姆(Felix Teitlebaum)——渴望让苏荷妻子的梦成真的一位诗意的梦想家。影片《约翰内斯堡,巴黎之后的第二大城市》围绕这三个人物的三角恋展开。苏荷被描绘为一个对手下工人的福利和妻子的情感需求漠不关心的人,他这种冷血和好算计的本性在肯特里奇之后的作品中又有所体现,成为阿喀琉斯之踵,致使他的妻子被菲利克斯所引诱,以及矿工们为争取权益发起游行示威。

影片中苏荷、菲利克斯和苏荷的妻子都待在室内,不断扩大的示威群众却完全属于周边的旷野。事实上,这部电影最明显的一个视觉上的特征,就是肯特里奇对这些风景——约翰内斯堡周边的乡村所给予的关注。这三个角色的自我沉溺象征着他们与自然关系的割裂,就像他们对百万人的苦难视而不见一样。从殖民时代早期开始,对南非风景的表现就用来暗示白人的霸权。遭受过度开发的旷野成为肯特里奇作品中的常见元素,他试图抓住自然风景看似中立表面背后的某种真相,这源于一种文化批评的视角。

“苏荷·艾克斯坦”系列中的第三部影片《矿》(Mine,1991)揭示了南非社会触目惊心的社会不公。在漆黑的画面中,一个人头逐渐显现,头顶上戴着一个采矿灯。接下来,成群的采矿工从地底下出现,这种激进的规模贯穿影片始终;同时,镜头在一天当中苏荷的世界和他的那些矿工们的世界之间来回切换。浮躁和暴食是苏荷此时最主要的特征,肯特里奇从苏荷对自己性格的纵容和对矿工的剥削之间寻找戏剧性。电影中令人印象深刻的一幕发生在苏荷按下自己桌上咖啡壶的泵,这一动作像机关一样引发了镜头画面坠入地下世界。在这里,矿工们生活的苦难和残酷以几幅极简的素描来表现。作品除了记录下种族歧视的痕迹,也暗示了约翰内斯堡采矿业对自然资源的掠夺。

人性的觉醒

如果说肯特里奇的电影仅仅是展示了这个世界的虚无和黑暗面,我们也许忽略了他另一个角度的暗示,即包容这个世界的缺陷。他作品所展现出的生命的脆弱、对家庭与爱的渴望,以及对罪行的忏悔都是对人性的诠释。

在“苏荷·艾克斯坦”系列中的第四部电影《清醒、肥胖及老去》(Sobriety, Obesity & Growing Old, 1991)中,掌控着资本帝国的苏荷正在办公室里打着电话,忽然,他桌面上的那张妻子的照片变成了一幅小的画面,正显示她和菲利克斯在一起亲热;被抛弃的苏荷一个人在床上玩着猫,与之形成对比。正在这个世界看起来只剩下这三个人的时候,肯特里奇将我们带到了闹市约翰内斯堡,在那里抗议者正迅速集结。遭受双重失意的苏荷引爆了炸弹,苏荷帝国的大厦坍塌,苏荷和他的猫一起被遗落在旷野中,屏幕上显示出“她的离去填满了整个世界”的字样,暗示着随悲伤和思念而来的觉醒。影片的最后一幕,苏荷在旷野的中央温柔地拥抱着他的太太,他呐喊出的一句“回家”,结束了影片。在该系列的第六部影片《主诉史》(History of the Main Complaint, 1996)中,昏迷的苏荷正躺在病床上等待命运的安排。每一次医生按下听诊器都引领我们更深层次地进入苏荷的潜意识,更接近他充满负罪感的记忆——他在某个夜晚开车时曾经目睹路边一个手无寸铁的弱者被暴打和谋杀却选择视而不见;最大的创伤是一个突然闪现在道路中央的人影被他的车撞倒,对死亡极度的恐惧使他从昏迷中惊醒。

翌年创作的该系列第七部影片《称重…索取》(Weighing… And Wanting, 1997-8)同样是对“自省”、“救赎”的深刻隐喻。如同伤疤一般的地质勘探记号所到之处,人与人、人与自然原有的宁静与亲密瞬间化为碎片,取而代之的是迅速增殖的钻井铁塔从旷野中拔地而起。然而后来,苏荷从一个杯子中听到了他内心最真实的声音,我们相信他开始彻底地反思自己的特权,因为铁塔开始在他的身边崩塌,破碎的风景和人体已开始重新拼合,妻子再次回到了他的怀抱中。结尾的画面中,苏荷把头搁在一块石头上静静地休息,与自然融为一体。endprint

父亲的人权律师身份和家族的背景使肯特里奇一向承受着对身份与社会责任的自我质疑。一方面他反对种族隔离,但同时他也是白人特权的受益者,个人经验中的这一困境加深了他在作品中对自我的审视。尽管肯特里奇影片中的人物并不完美,但最终仍旧能够被包容。他们实际上就像我们:脆弱、自私、有缺陷地存在着。这也正是肯特里奇作品的价值所在——引导观者认识自己和身处的这个世界。

开创手绘动画

从艺术语言上来看,肯特里奇发明的手绘动画(drawing film)开创了一种前所未有的视觉和叙事效果。他通常是将一张纸直接钉在画室的墙板上,用炭笔在纸上创作,画面不断被擦涂和修改,艺术家在摄像机和画板之间来回移动。每部电影的几十个场景记录了一幅素描画面上所发生的大量细微变化,每完成一部电影往往需要数月。对于首次接触他作品的观者来说,他作品神秘的魅力源于持续处于演进状态的画面在视觉上的催眠效果:它使得我们能够见证每一处线条、轮廓和结构背后的创作过程。他最终的素描可以看做是一次连续动作完成的定格,往往作为不可或缺的一部分与动画短片同时展出。

肯特里奇的艺术传统极其复杂。来自欧洲的影响从杜米埃、贺加斯和戈雅开始,然后是20世纪早期大师如马克思·贝克曼和奥托·迪克斯的影响。肯特里奇1970年代早期曾在约翰内斯堡艺术基金会接受培训,而他的表现主义风格可以说师承于他的老师——擅长画大幅炭笔画和小幅钢笔素描的艺术家杜米勒·芬尼·穆拉巴(Dumile Feni Mhlaba, 1942-91)。

在被问及为何钟情于素描这一手法时,肯特里奇的回答是:“到达一个图像是一个过程,而非一个凝固的瞬间。素描对我来说是一种流动性。你想要画什么然后在画的过程中不断修正,质疑你所知道的东西,这是一种模糊不定的感觉。所以素描是一种观念的试验、一种慢速的思考,它不像摄影那样瞬间达成。构建一张素描的不确定和不准确的方式,是一种构建意义的模式。”我们不难从肯特里奇的手绘动画中感受到他所说的这种潜意识作用下的随机性。而最初他使用相机拍摄下绘画的过程也正是为了记录下这些素描的创作过程。“很有趣的是我的画经常是由冲动开始,后来在创作过程中变得犹豫,电影记录下了每个时刻。我的兴趣经常从原本设想的中心滑向了偶然性,电影使我能够跟踪这一视觉和修正的过程。涂改画面会在纸上留下灰色的污迹,电影不仅记录下素描的变化,同时也呈现了这些变化的历史。”肯特里奇在他1993年的一篇自述中这样写道。

动画与戏剧的跨界

1981-82年,肯特里奇去往巴黎学习哑剧和戏剧。选择学习戏剧而不是绘画和雕塑,也许正是因为前者往往在现代历史中扮演进步思想面对镇压时的反抗工具。

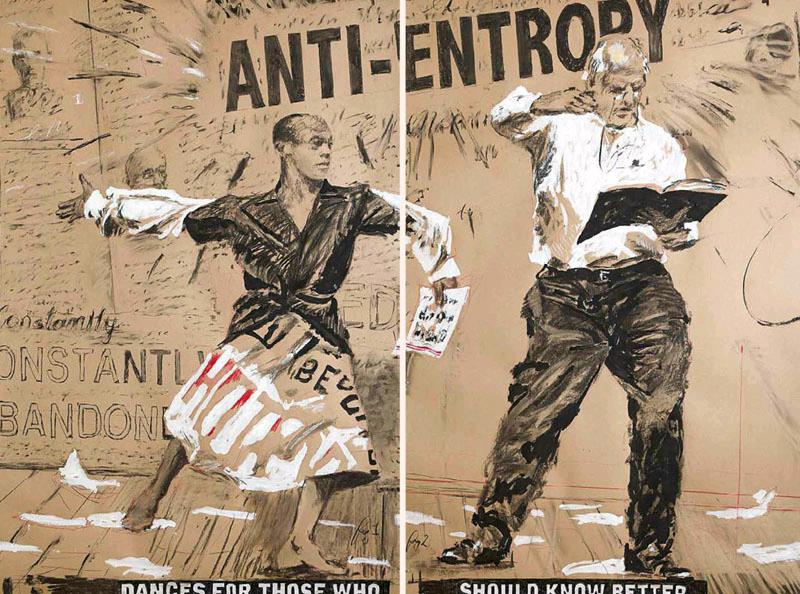

肯特里奇对“角色”持续的兴趣很大程度上源于他在剧场工作的丰富经验。从1975年开始,他为大量作品写剧本、做导演,甚至参与演出,设计戏剧布景和服装的经历使肯特里奇在使用一个单独的姿态传达出人物个性,以及通过观众对角色行为的本能反应来传达情绪方面拥有超凡的能力。

与戏剧的跨界在这次展出的多部作品中有所体现,比如《乌布说真话》(Ubu Tells the Truth, 1997)的原型即肯特里奇与翻筋斗木偶公司合作的动画、木偶及真人表演相结合的戏剧《乌布和真相委员会》(Ubu and the Truth Commission)。成立于1994年的“南非真相与和解员会”让种族隔离时代的见证人和施暴者述说他们自己在过去的暴力事件中的角色,谁公开自己的暴行越多谁更有可能获得赦免,这一荒谬的举措带来了南非社会更严重的道德危机。又如剧场模型及绘画作品《暗箱》(Black Box, 2005)的理念和灵感源于肯特里奇2003年受邀为比利时皇家铸币局制作的歌剧《魔笛》,可以看做是《魔笛》具有现代性的微缩版本。

“队列”是肯特里奇作品中反复出现的符号,这也与他的戏剧创作经验相关。在表现流亡题材的手绘动画《影子队列》(Shadow Procession, 1999)中,以约翰内斯堡的街头民众为原型描绘的穷人和残疾人,带着他们仅有的“财产”,一个接一个地前行。裁剪出的黑色剪影在动态的过程中充满了戏剧性的张力,这种“剪影列队”在2015年的作品《搬运》(Portage, 2000)中再次出现。

对时间的拒绝

《对时间的拒绝》是肯特里奇创作于2012年的一件大型影像装置,曾参展当年第13届卡塞尔文献展并广受认可。艺术家通过对时间的标准性的质疑,来表达对以欧洲为中心的时区的拒绝和对强权的反抗。在展厅中,五个大屏幕上的影像将观者环绕,中间一台名为“大象”的巨型木结构装置,做着规律性的呼吸动作,用“呼吸”作为衡量标准的个体时间来对抗权威。

肯特里奇也将这种质疑精神投射到他以“书页”为媒介的系列作品中,比如影像作品《二手阅读》(Second Hand Reading, 2013)展示了一本1914年版的《卡塞尔动力学百科》以每秒12页的速度被翻阅,书页上用炭笔、油墨画的踱步的艺术家、树木、起舞的人等交替出现。翻动的百科全书隐喻过时的知识和已经发生的历史,表达了艺术家对所谓“真理”的怀疑。肯特里奇并不太关心这些作为媒介的二手书页上的内容,书页的颜色和版式才是他选择的标准。

工作室创作方法论

肯特里奇位于约翰内斯堡的工作室是他的重要创作场所,他将自己的工作方法描述为:把感兴趣的外部世界——比如新闻、梦境、对话、图片等——带入工作室,将其打破成片段,然后进行重构,找到某种让自己愉快的工具,使之成为绘画、影像或剧场中的表演。这是一个外部素材与内在动力共同作用的过程。“工作室是拓展自我思想、创意和记忆的方法。随着物理空间的变化,构建我对自我和外部空间的认识,赋予自己和世界以意义。”肯特里奇在尤伦斯当代艺术中心的演讲中这样介绍。他以《据我们所知,没有什么在看着》(For All We Know, Nothing is Watching, 2013)这幅三联画为例补充道:“纸张是我们与世界之间的一张薄膜,它的一侧是我们艺术家,另一侧是外部世界。当我画这棵树的时候,真实世界中的树、纸上的树、脑海中的树……所有关于一棵树的记忆都被我纳入到工作室中来。”endprint

了解这套工作方法也许能帮助我们理解肯特里奇为这次展览专门创作的一件中国主题的作品《样板札记》(Notes Towards a Model Opera, 2015)。相对于“中心”而言,被肯特里奇喻为“圈的外围”的边缘性思考是他最感兴趣的,同时他也非常擅于在不同符号之间找到联系。“我做的东西不是维护中心,而是对任何外围保持开放。历史不是完美的,用自身经历来构建意义本身是不稳定的,我们用外界事物来支持它。” 在这部作品中,涌现出艺术家围绕中国文革时期的一些符号——如芒果、麻雀、芭蕾舞等——展开的一系列周边性思考,探讨了权威、殖民、现代性等一系列政治话题。作品影像中出现的一位南非芭蕾舞演员跳样板戏的场景,在当前中非关系的大背景下,很自然地抛出了“中国是否会成为非洲的新殖民者”这一问题。

另一个被肯特里奇视为核心的工作方法是他的“犹豫不定”。这一方面体现在作为一个“旁观者”的他在整个创作过程中不断地审视和批判作为“艺术家”的自己,双重身份持续不断地冲突与分裂;另一方面也体现在他从来不像其他艺术家那样,能坐在画室里安静地理出一个连贯的想法,并按照这个具体的计划画下去。“当坐下来思考的时候,我手里总是要画点什么,活动对我来说是必不可少的,只有当身体在画画的状态中时我的想法才开始涌现出来。画与审视、做与评判,在我这里是密不可分的。”肯特里奇认为他绘画时的这种不确定性与语言的特性类似,即一开始由冲动和知识构建的大方向,总是转而依赖于大脑中由习惯、经验和无意识控制的部分。同时,他也认为这种绘画的方法折射出的是超越于绘画领域之外的、我们在世界中的存在,即变化无常的命运。在展厅二层展出的肯特里奇拍摄的系列录像作品《绘画课》就生动而幽默地呈现了艺术家的这一工作特点。

结语

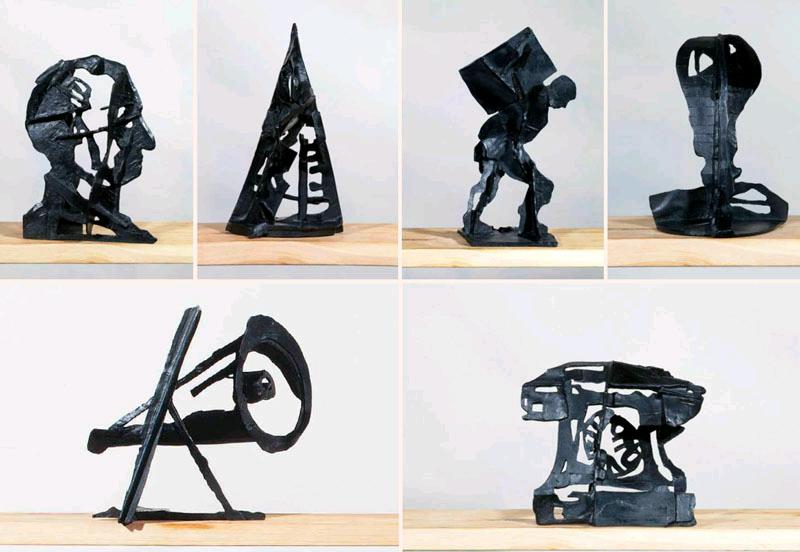

这次展览没有按时间顺序来布展,而是依照作品类型和媒介来构建观展线索,参展作品包括素描、版画、手绘动画、印度墨创作的平面作品、影像装置和雕塑等,充分呈现了艺术家30年中创作实践的广度。肯特里奇说:“博物馆是工作室和我们头脑的扩展,观众一方面在体会作品、构建展览与自己的关系,另一方面也会将自己的经历投射出来,这是个双向的过程。”最后,借用艺术评论家安德鲁·所罗门的一段话来做结尾:“(肯特里奇的作品)描绘的都是那引人入胜但又注定徒劳的感知过程。明晰不是经验之果,而是天真的幻想;我们所能真正拥有的,不过是自身愚昧的雏形罢了。”(编辑:王蕊)endprint