成都女性就业变动态势及其政策含义

——基于“五普”与“六普”数据的比较分析

2015-09-28沈茂英

沈茂英

(四川省社科院 经济研究所,成都610072)

成都女性就业变动态势及其政策含义

——基于“五普”与“六普”数据的比较分析

沈茂英

(四川省社科院 经济研究所,成都610072)

女性就业水平与就业质量既是衡量社会进步的重要标志,也是测量女性发展的重要指标。本文通过对2000年第五次人口普查和2010年第六次人口普查数据的开发,全面分析了成都女性就业行业性别比、就业结构变动及其城镇乡差异,总结了女性就业结构变动的特点,提出了促进成都女性就业的建议。

女性就业参与率;就业结构;政策含义

我国在经历计划经济时代的“去性别化”就业之后,出现了与市场经济相适应的“性别化”就业取向,女性就业空间在进一步拓展的同时也强化了女性群体在就业市场的就业弱势地位,城镇女职工数量逐年下降,女性就业率远低于男性就业率[1][2]。另一方面,女性就业呈现三产化与轻质化,女性更多集中在低质量的、非正规的就业领域,城镇女性有63.7%为非正规就业,女性就业凸显边缘化[3][4]。女性职业出现性别构成随着职位、技术含量、职级和收入的增加而女性人数占比下降的现象,女性就业呈现失业率高、就业结构不合理、性别隔离严重、非正规就业、就业歧视等现象[5-7]。而女性就业水平与就业质量是衡量社会进步的重要标志,是测量女性发展的重要指标。女性就业问题不仅关乎经济与社会发展,更关乎家庭稳定、子女教育、女性尊严与社会发展。女性就业不充分,不仅是对女性人力资源的极大浪费,也是对社会稳定与经济发展的一种损害。

目前,我国经济增速正从高速向中高速转变,经济增长动力从投资拉动向创新驱动转变,经济结构调整与产业转型升级加快、消费结构与消费模式转变加速,传统劳动密集型产业与资源粗放利用型产业发展受限,中小企业经营困难,劳动力就业风险增加。女性因社会性别定位与家庭分工在劳动力市场中处于弱势,经济下行与结构调整对女性就业群体的影响更为敏感,女性就业问题再次成为社会关注的热点。对此,本文利用2000年第五次人口普查[8]和2010年第六次人口普查数据[9],对成都女性的就业行业参与率变动、就业结构变动及其城镇乡差异等问题进行分析,总结女性就业结构变动的特点,提出促进成都女性就业的建议。

一、成都女性就业参与率的行业分布变动态势

经济结构决定就业结构,城镇乡经济结构差异同样反映在女性就业上。按照普查规定,城区是指市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇,政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接,且常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。乡村是指上述两类区域以外的地区①资料来源:统计上划分城乡的规定(国务院于2008年7月12日国函[2008]60号批复)。。成都女性就业参与率具有明显的城镇乡区域差异且在十年间发生了明显改变。

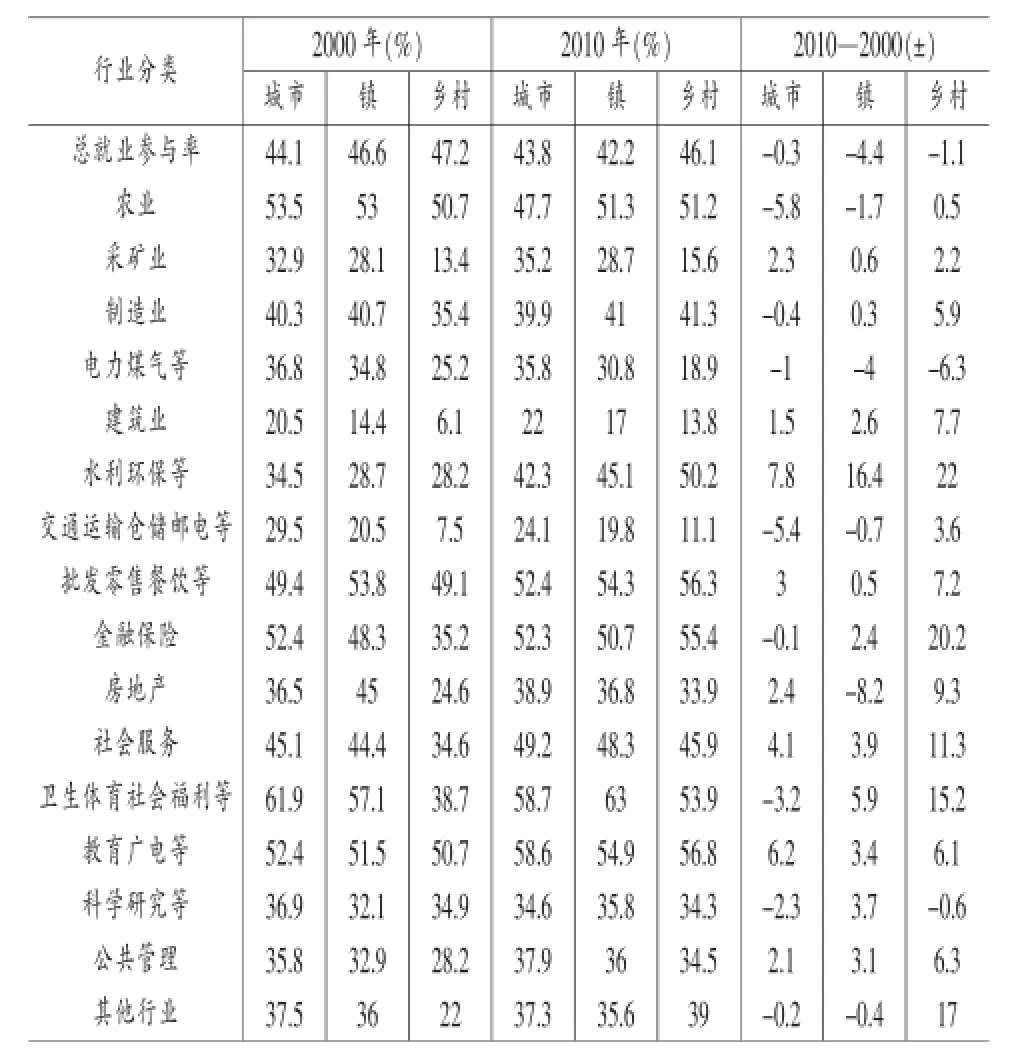

(一)城市女性就业参与率变化

女性就业参与率是指女性就业人口占社会就业人口的比率,女性行业就业参与率是指在该行业就业的女性占该行业就业人口的比例。城市女性的就业参与率从 2000年的 44.1%下降到 2010年的43.8%,十年下降0.3个百分点,女性就业参与率低于同期社会性别比,既表明女性退出了劳动力市场又表明女性就业不充分。从女性劳动力在普查所列16个行业的分布来看,有8个行业女性劳动力占行业就业总量的比例出现下降,其中下降最为明显的行业是农业、制造业、交通运输、科学研究、电力煤气、卫生体育等行业。退出最多的是农业,下降了5.8个百分点;其次是交通运输,下降了5.4个百分点;再次是卫生体育领域,下降3.2个百分点;科学研究领域下降2.3个百分点。女性从农业领域退出是必然趋势,因城市化水平大幅提高,农地转化为建设用地速度加快,农民市民化水平提高,农业所能提供就业机会大幅度减少。女性从制造业、交通运输、煤气电力供应、科学研究等具有明显男性职业优势的领域退出,女性新增就业参与率较高的行业是教育、水利环保、房地产、社会服务等。需要说明的是,“五普”与“六普”在某些行业统计上内容有差别,如卫生体育社会福利行业、水利环保、社会服务、其他行业等。尽管如此,还是可以看出女性就业参与率的行业变化趋势,即第三产业成为城市女性就业的优势行业。

(二)镇区女性就业参与的行业变化

表1 成都女性就业参与率的行业分布及变化趋势(2000—2010)

镇区范围女性就业参与率较城市出现明显下降,从2000年的46.6%下降到2010年的42.2%,十年下降了4.4个百分点。从女性就业参与率的行业分布来看,房地产业、电力燃气、交通运输、农业等行业是女性就业参与率下降较为明显的行业,其中房地产下降了8.2个百分点,电力煤气下降4个百分点,农业下降1.7个百分点。在水利环保、卫生、教育、公共管理等行业的就业参与率明显提高。镇区女性就业参与率大幅下降的原因,一方面是镇区为女性提供的就业机会有限,另一方面是女性自身技能与就业岗位匹配性较低,择业难的女性选择退出劳动力市场。

(三)乡村女性就业参与率的行业分布特点

乡村是指城区与镇区以外的地区,农业是乡村最主要的产业。乡村女性的就业参与率是最高的,但乡村女性就业参与率的降幅却不是最大的。女性就业参与率从2000年的47.2%下降到2010年的46.1%,十年下降1.1个百分点。与城镇女性退出农业不同,乡村女性在农业的就业参与率还提高了0.5个百分点。与城市女性退出制造业、城镇女性均退出交通运输不同,乡村女性在这两个行业的就业参与率均出现明显增加。乡村女性就业参与率大幅增加的行业是金融保险、卫生体育社会保障、建筑业、社会服务等行业,农村女性在非农领域的就业更加活跃。

(四)女性就业优势行业的城镇乡差异及其变化

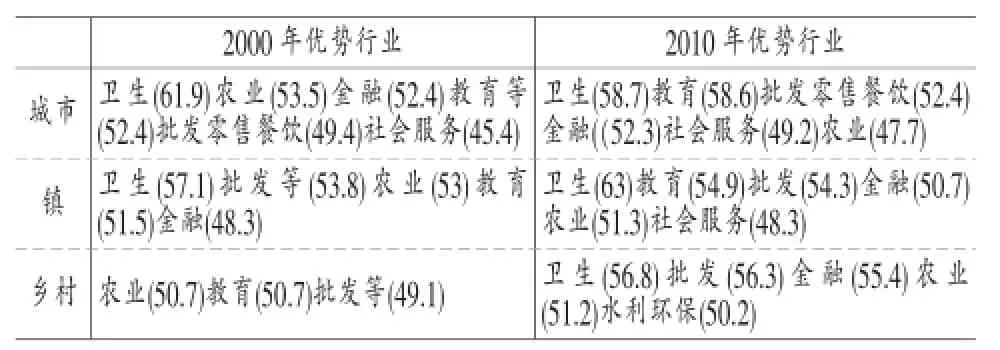

女性就业优势行业是指该行业女性劳动力占行业劳动力的比例高于女性就业参与率的行业,表明女性在这些行业就业有一定的优势。单从数据上看,女性就业优势行业都集中在农业和第三产业中的批发零售、住宿餐饮、金融、居服、教育、卫生、文化等,但在城、镇、乡的分布又呈现出较大的差异。

表2 成都女性就业优势行业的区域差异及其变化

女性就业优势行业的分布既有横向(城、镇、乡)差异又有纵向变化。从城市来看,2010年较2000年女性就业优势行业数量无变化但排序有变动;从镇来看,就业优势行业从2000年的5个增加2010年的6个,新增行业为社会服务业;从乡村来看,女性就业优势行业从2000年3个增加到2010年的5个,新增行业包括金融、水利环保等领域。

从城镇乡的差异来看,2000年女性就业优势行业依然保持在农业、社会服务、金融、教育、批发零售餐饮等方面,城市女性就业优势行业分布宽度广,乡村女性行业分布宽度较窄;到2010年,女性就业的优势行业分布宽度差异逐渐缩小,城镇乡女性就业优势行业趋于一致,卫生、教育、社会服务、批发零售餐饮、农业、金融等是女性从业优势极为明显的行业。

这组数据实际上表达了女性就业的行业参与优势在逐步拓宽,女性就业从传统的批发零售餐饮、农业逐渐向其他领域拓展,如金融、水利环保等行业,女性就业机会明显增加。

二、成都女性就业结构的变化趋势与区域差异

就业结构是指社会经济各部门所占用的劳动力数量、比例及其相互关系。女性就业结构是指女性劳动力在国民经济各个行业的分布及其比例关系。从2000年到2010年,成都女性的就业结构出现了什么变化?哪些行业为女性提供较多的就业机会?女性就业优势行业是不是为女性提供较多岗位的行业?

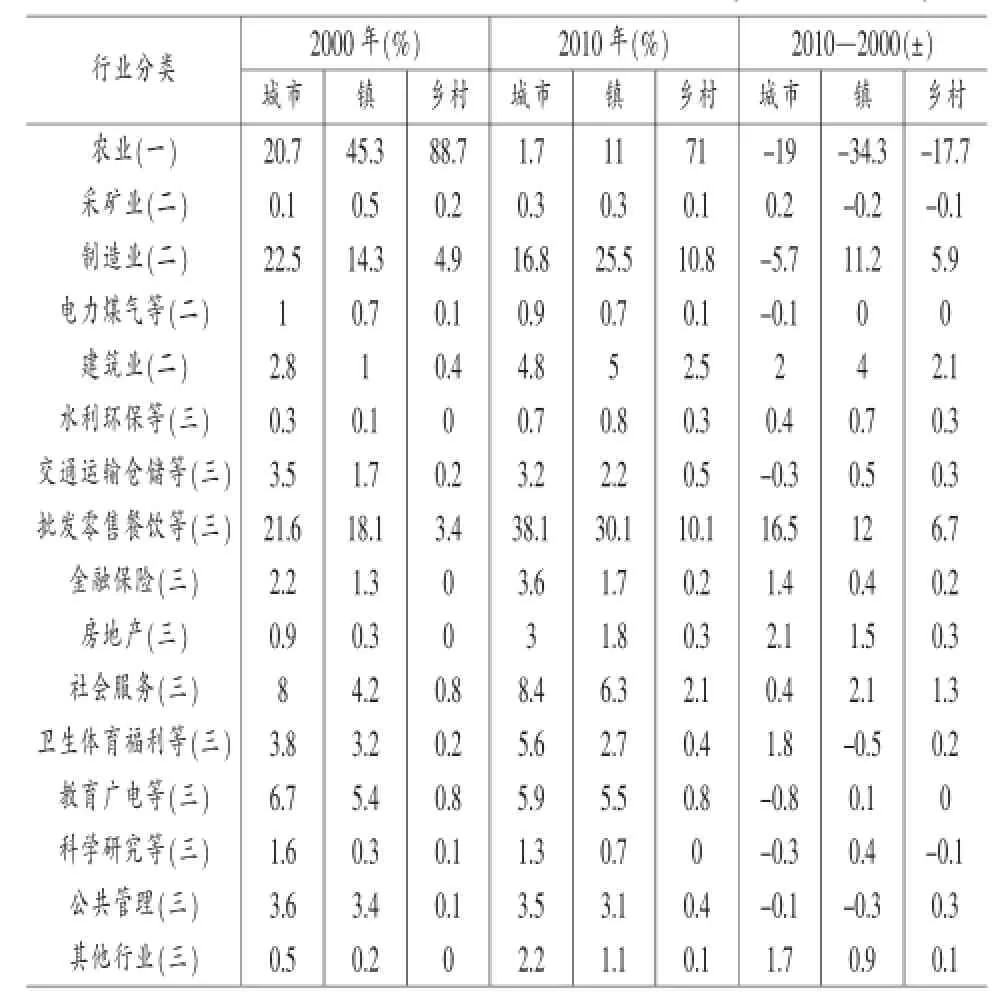

(一)城市女性就业结构变化特点

表3 成都女性劳动力的就业结构及其变动(2000—2010)

城市女性就业结构变化明显,一、二产业的就业主体地位快速下降。其中,农业岗位从2000年的20.7%快速下降到2010年的1.7%,下降了19个百分点;制造业下降了5.7个百分点。就业岗位大幅增加的行业是批发零售餐饮业,十年增加了16.5个百分点;其次是房地产业,增加2.1个百分点;再次是建筑业,增加2个百分点;卫生体育等增加1.8个百分点,金融保险业增加了1.4个百分点,女性在公共管理、科研、教育等部门的比例却在下降。上述数据说明,城市女性逐渐从农业和制造业中退出,城市女性在一二三产业的就业比从2000年的20.7∶26.4∶52.9调整为2010年的1.7∶22.8∶75.5,城市女工数量不断减少,但女性就业层次却呈下降趋势,劳动密集型的建筑业、批发零售、餐饮等成为女性的主要领域,城市女性就业呈现边缘化趋向。

(二)镇区女性就业结构的变动特点

镇区女性就业结构也出现明显变化。农业为女性提供的就业岗位大幅度下降,从2000年的45.3%下降到2010年的11%,十年下降了34.3个百分点;采矿业、卫生体育、公共管理等就业有轻度下降但幅度都在0.5个百分点内。相反,镇区女性在制造业、批发零售餐饮、建筑业、社会服务等四个行业的就业呈较快增长。其中,批发零售餐饮就业从2000年的18.1%增加到2010年的30.1%(十年增加12个百分点),制造业增长了11.2个百分点,建筑业增长4个百分点,社会服务业增加2.1个百分点,房地产增加1.5个百分点。女性在一、二、三产业间的就业结构从2000年的45.3:16.5:38.2调整为2010年的11:31.5:57.5。从第一产业(农业)退出的女性劳动力,被第二产业的制造业、建筑业与第三产业的批发零售餐饮业、社会服务、公共管理等所吸纳。

(三)乡村女性就业结构的变化特点

表4 成都女性就业结构的城镇乡差异及其变动

乡村女性在三次产业间的就业有变化但不明显。乡村主导产业是农业,女性就业也以农业为主。农业就业从 2000年的 88.7%下降到 2010年的71%,十年下降17.7个百分点,降幅远低于镇区与城市。退出农业的劳动力主要就业去向是批发零售餐饮住宿与制造业,建筑业、社会服务业、房地产、交通运输等都吸纳了一定女性就业。女性在一、二、三产业的就业结构从2000年的88.7∶5.9∶5.4调整为2010年的71∶13.5∶15.5。女性劳动力明显从农业领域退出,在第二产业的制造业、建筑业和第三产业的批发零售、社会服务、公共管理、教育卫生等领域发展。但农业对乡村女性的就业保障作用依然十分显著,农业成为乡村女性就业的托底产业。

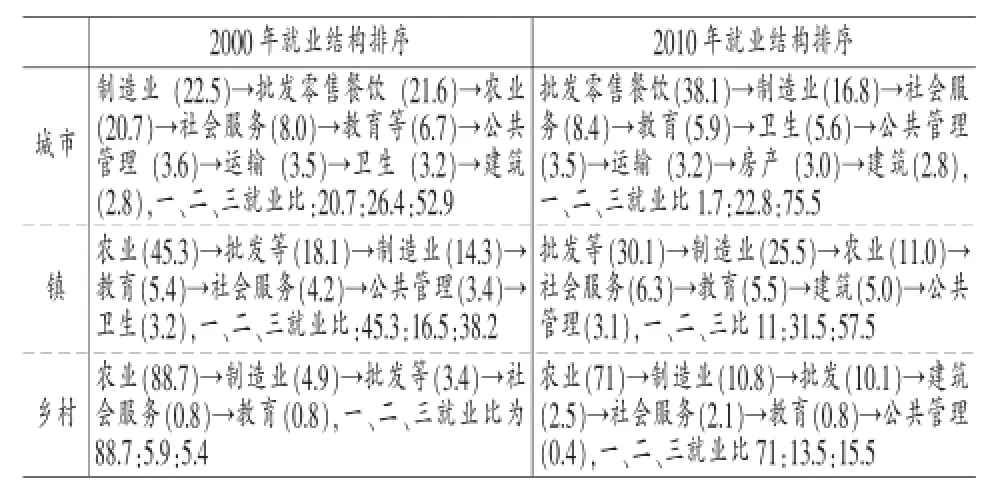

(四)女性就业结构的城镇乡差异与发展变动总结

就业结构是经济结构的反应,有什么样的经济结构就有什么样的就业结构。城镇乡经济结构的差异决定了就业结构的差异。表4是将就业容量较大的行业按从大到小排序,可以明显发现十年来女性就业结构的城、镇、乡差异及其变动。

由表4可见,位居前三位的女性就业行业是批发零售餐饮、制造业、农业,社会服务业是可以挤进前三位且具有巨大发展潜力的庞大行业。目前,批发零售餐饮类已成为城镇女性就业最多的行业,也是女性就业参与率最高的行业,具有就业行业优势与岗位优势的良好匹配关系;制造业提供的岗位优势逐渐明显,是吸纳农村女性劳动力与新增女性劳动力的主要行业,但该行业女性就业优势并不明显,女性在该行业的就业参与率低于女性总体就业参与率;社会服务业是具有就业行业优势与岗位优势相匹配的行业,也是城镇增长较快的行业,是近年来女性就业的主要领域;教育、公共管理、金融保险等行业是女性就业优势行业但就业岗位有限、竞争力大,女性要获得这些岗位需要的人力资本较高,还难以成为从农业领域退出的女性劳动力的就业选项。无论从那个角度看,农业就业都将呈现逐渐下降的趋势,在镇区女性就业中,农业已从排位第一下降到第三位了,乡村女性在农业就业也将逐年下降。

女性就业结构的差异不仅是经济结构的差异所致,还隐含着女性就业技能与文化素质的差异以及女性社会角色家庭功能的差异。城市女性文化水平较高、城市经济产业结构层次高,女性就业层次也相对较高,城市的教育、公共管理、文化体育、卫生、金融等知识技能较高的行业为女性提供了大量就业岗位。镇与乡村女性的就业领域虽然进一步拓宽,农业就业比例显著下降,但女性技能文化素质相对偏低,女性劳动力更多流向了制造业、批发零售餐饮、社会服务等领域以及男性职业特征明显的建筑行业。

特别值得一提的是,制造业并非女性就业优势行业,但制造业就业却是城、镇、乡女性就业的主要行业之一,在2010年女性就业中稳居第二位。对制造业就业细分表明,女性相对集中在纺织服装加工(包含鞋、帽)、皮革皮毛、家具制造、食品加工等领域。制造业就业的显著特点是时间固定、场所固定、规范化操作与管理,对从业者的时间要求与年龄要求偏高。

三、结论与建议

(一)结论

一是女性越来越多地参与城镇劳动力市场的竞争。大量研究证实,女性在劳动力市场竞争中处于相对弱势的地位,以低收入、低群体为主,绝大部分在非正规部门就业。成都女性从缺乏市场竞争的农业领域退出进入充满竞争的第二、三产业,在竞争充分的城镇劳动力市场就业,女性向下择业的结果是集中在商贸流通领域、社会服务业中的居民服务业等领域,就业稳定性与安全性降低,就业的灵活性增强。

二是女性职业行业与女性就业结构存在偏差。一些女性职业优势明显且体面行业,如金融保险、教育卫生、公共管理等,在女性就业结构中并不具备优势,也就是说为女性提供的就业岗位有限。一些男性职业如建筑、制造业等,却为女性提供了较多的就业岗位。尤其是建筑领域的女性就业占女性就业总量之比持续提高,建筑工地频见女性身影。建筑工地上的女性往往是从农业领域释放的劳动力,年龄大、文化水平低、就业技能缺乏,只能依靠体力获得工作机会。

三是女性越来越多地从农业领域退出并转入城镇就业。从“五普”到“六普”,农业就业地位在城镇快速下降,在乡村也不断降低。尽管目前农业为乡村和镇区女性提供的就业岗位还比较充裕,但随着城镇化水平的不断提升,现代农业的发展和新型农业经营主体的培育,农业所能提供的就业岗位还将持续下降,还将有越来越多的女性从农业中释放出来并转入城镇就业。城镇就业弹性较大的服务业将承接乡村女性劳动力的再就业,但进城务工女往往就业于城市经济的边缘地带[10]。

四是经济结构调整与产业升级对女性就业形成挤压,女性就业风险增加。我国经济增长速度从高速转向中高速,成都市经济增长也从2011年的15.2%下降到2014年的8.2%,经济增速放缓与产业结构调整必然作用于就业市场,对就业竞争能力偏弱的女性形成极大压力。另一方面,产业转型升级,城市服务业从生活服务业向生产性服务业转变,高端服务业的不断发展、商贸综合体的涌现,对批发零售业形成了挤压进而影响女性就业。家具业、服装、鞋帽、皮革皮具等女性相对集中的产业正承受经济下行的影响,企业经营出现困难,女工就业并不充分,新增就业吸纳能力受限。

(二)拓展女性就业空间的几点建议

1.建立差异化的女性培训服务机制,提高女性就业能力

一是针对不同年龄段与家庭生命周期段女性,提供差异化的培训服务。目前,新增劳动力的人力资本差异已逐渐缩小,新增女性劳动力的就业竞争力明显提高。但存量女性劳动力因各种原因而造成就业竞争力偏低,再就业能力较弱。对此,应根据女性年龄层与家庭生命周期,为各阶段女性提供差异化的培训服务。

二是针对城镇乡女性就业结构特点提供差异化培训服务。城镇乡女性的知识、技能存在差异,居住环境与所在区域的经济结构不同,就业选择与就业技能有明显差异。应结合城镇乡的经济发展水平与产业发展规划,提供针对性更强的培训服务。

三是提供针对居民服务差异化需求的培训服务。城镇居民个性化消费快速增长,就业机会增多,但具有专业知识与技能的劳动力短缺,结构性矛盾突出。应针对城镇居民的服务增长需求,提供针对性强差异化明显的居民服务培训。

四是积极探索建立与人口老龄化相关的服务培训。老龄市场潜力大,但真正能为老龄人口提供服务的人员极度缺乏,可根据老年人口的需求开展技术培训。

2.积极拓展女性就业空间,提高女性就业参与率

一是顺应城镇居民个性化消费需求,积极拓展高端居民服务业。所谓高端居民服务,是指根据居民个性化多样化服务消费而形成的以定制为主的居民服务业。居民服务业市场大、层次多,在家庭生命周期的不同阶段有不同的服务需求,不同性别、不同年龄、不同收入的群体有不同的需求。应紧跟居民消费模式的变化,积极发展个性化、多样化的居民服务业,为女性就业创业提供更多发展机会。

二是拓宽女性在老龄产业中的就业岗位。我国面临越来越严峻的老龄化形势,老龄产业潜力巨大。据测算,中国目前养老市场规模约为4万亿元,到2030年将增加到13万亿元。女性在养老产业中具有绝对的就业优势,老龄人口照护(包括日常照护、康复照护、陪伴等)一直是女性的优势领域。应根据成都市老龄化发展趋势,细分养老市场,开发老龄产业就业岗位,鼓励女性加入老龄产业就业。

三是积极开发社区就业岗位。社区就业是依托社区组织来发动和组织社会力量开展面向社区居民的服务,是女性就业的主要领域之一。社区就业岗位多集中于劳动密集型第三产业,其资本有机构成低,对从业者技术要求不高;社区服务一般投资少、见效快,既有社会效益,又有经济效益。随着城镇化水平的不断提升,城镇社区会越来越多,由此提供的就业岗位也会越来越多。

四是做好做优居民服务业。据国家统计局的界定,居民服务业包括家庭服务、洗染服务、理发及美容保健服务、洗浴服务、婚介服务、殡葬服务、摄影服务等,其他服务则是指维修与维护、清洁服务等。这两类服务均属于较为低端的、就业稳定性较弱、灵活性较强的行业,女性是这些行业的主力军。✿

[1]郝冉.我国女性就业的影响因素分析[J].山东社会科学,2009(1):114-117.

[2]任远.社区就业的性别特征与防治妇女地位边缘化的思考[J].妇女研究论丛,2003(1):14-19.

[3]何静文.哲学视角下的我国女性就业歧视分析[J].辽宁省交通高等专科学校学报,2014(5):38-40.

[4]王兆萍,李旭.改革开放以来我国女性就业发展态势与路径选择[J].中华女子学院学报,2010(5):50-56.

[5]李俊林.我国城镇女性就业问题研究[J].产业与科技论坛,2011(12):12-14.

[6]李军峰.女性就业与发展困境的原因探析[J].人口学刊,2002(5):56-59.

[7]蓝李焰.女性就业的边缘化——中国目前的职业性别隔离状况及其原因[J].中共福建省委党校学报,2004(9):68-71.

[8]四川省人口普查办公室.四川省2000年人口普查资料(下卷)[M].中国统计出版社,2002:132-188.

[9]四川省人口普查办公室,四川省统计局.四川省2010年人口普查资料(中)[M].中国统计出版社,2012:597-760.

[10]李泽影,李兴睿.农村进城务工女性定居目标和城市融入过程分析—基于四川省成都市务工女性个案调研[J].山东女子学院学报,2012(2):12-16.

Change Trends of Women's Employment and It's Policy Implication in Chengdu:A Comparative Analysis Basing o Fifth&Sixth Census Data

SHEN Mao-ying

(Sichuan Academy of Social Science,Chengdu Sichuan 610072)

Women's employment level and quality is the important symbol of measuring social progress,it is also the important indicator of measuring women's development.Through to the data development of Fifth&Sixth Census in 2000 and 2010,this article describes the women's employment participation rate in industrial sectors,analyses employment structure change and it's difference between rural and urban areas in Chengdu,summarizes the characteristics of women's employment structure change,and puts forward some suggestions to promote women's employment level in Chengdu.

women's employment participation rate;employment structure;policy implication.

C913.2

A

1007-0672(2015)06-0094-05

2015-05-29

本文为成都市妇女联合会“经济新常态下成都女性就业创业调研”阶段性成果。

沈茂英,女,四川崇州人,四川省社科院研究员,研究方向:人口经济学。