脑卒中患者早期康复的前瞻性随机对照研究*

2015-09-22张晓琼王琛毕真真顾祎敏刘轶蕾靳令经金荣祥陈林波

张晓琼 王琛 毕真真 顾祎敏 刘轶蕾 靳令经 金荣祥 陈林波

(1.上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心 上海 200065;2.上海市同济大学附属同济医院 上海 200065)

·社区保健与康复·

脑卒中患者早期康复的前瞻性随机对照研究*

张晓琼1**王琛1毕真真1顾祎敏1刘轶蕾1靳令经2金荣祥2陈林波1

(1.上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心上海200065;2.上海市同济大学附属同济医院上海200065)

目的:探讨社区脑卒中康复单元模式对脑卒中患者的康复效果。方法:收集2013年1月至2014年1月新发脑卒中患者136例,均存在肢体功能障碍。将患者随机分为对照组(50例)、随访宣教组(43例)和脑卒中单元组(43例)。对照组采用常规上门随访,随访宣教组定期予以康复评定和健康教育,脑卒中单元组通过建立社区脑卒中单元,涵盖居家康复、门诊康复、社区住院康复、实施肢体康复、心理干预、同伴教育等康复模式。采用脑卒中量表(NIHSS)、改良Barthel指数(MBI)、抑郁焦虑自评量表评分(SDS,SAS)等方法评价各组患者的康复效果。结果:干预后3、6个月,三组NIHSS评分均较入组时明显下降(P均<0.05),而脑卒中单元组的NIHSS评分优于随访宣教组和对照组(P均<0.05)。干预后3、6个月,各组MBI值均较入组时明显升高,由高到低依次为脑卒中单元组>随访宣教组>对照组,三组间差异有统计学意义(P均<0.05);干预期间,脑卒中单元组焦虑、抑郁的发生率均较随访宣教组和对照组显著降低(P均<0.05)。结论:社区脑卒中康复单元可实现连续性的早期康复,促进神经功能康复和肢体运动功能恢复,减少伤残,改善患者的生存质量。

脑卒中脑卒中单元社区康复模式

脑卒中以其高发病率、高复发率、高致死率及高致残率已成为当前严重威胁人类健康的重要疾病[1]。据统计,在全球范围内脑卒中发病率正以每年8.7%的速率上升,发病者中生存者可遗留不同程度的偏瘫失语等残障,其防控形势愈发严峻[2]。目前普遍认为,脑卒中后3个月是功能康复的黄金时期,如果在脑卒中后6个月进入后遗症期时再进行功能康复可能会发生困难。因此,在基层医院建立脑卒中康复单元,对实现患者连续性的早期康复具有重要意义。本研究在建立社区脑卒中康复单元基础上,前瞻性探索实现二、三级医院与社区脑卒中出院患者零间隔对接对脑卒中患者的康复效果。

1 材料与方法

1.1一般资料

选择2013年1月至2014年1月宜川街道常住居民留有肢体残疾的脑卒中患者136例,其中男79例,女57例,年龄49~78岁,平均(56.7±5.4)岁;脑梗死84例,脑出血52例。其中86例转自上海市同济医院,50例转自普陀区疾病控制中心。

纳入标准:①脑卒中后存在肢体功能障碍;②由上级医院明确诊断,急性期住院治疗达稳定期后进入社区,发病后2个月内;③格拉斯哥昏迷量表(Glasgow coma scale, GCS)评分>8分,神志清楚,生命体征稳定,经简易精神评定量表(mini-mental state examination, MMSE)评定为正常;④首次发病,或虽非首次发病,但只有最近一次发病才引起肢体功能障碍。排除标准:①严重的心、肝、肾等脏器疾病;②既往有痴呆、精神病史;③严重语言或认知障碍,无法配合康复治疗;④家属不能配合定期随访和参与相关调查;⑤非医疗保险参保患者。

1.2分组

按研究设计,将同济医院转入者设为干预组(86例),另外50例设为对照组。干预组与对照组间为同期平行对照设计。以随机数字表法,将86例干预组患者按知情同意、自愿入组原则分为随访宣教组和脑卒中单元组,各43例。

1.3干预方法

脑卒中单元组:社区脑卒中康复单元由全科医生、社区护士、康复师、心理测量及咨询师、患者本人及其接受过康复指导的家属或家庭护理人员共同参与。用改良Barthel指数(modified Barthel index, MBI)对患者行日常生活活动能力评分,21~45分者先进行住院康复,4~6周后MBI值>45分转入门诊居家康复;>45分的初发脑卒中患者,直接进入门诊居家康复。对居家康复患者,第1个月内每周督导1次,以后每2周督导1次,共6个月。具体措施为①运动疗法:早期床上肢体姿位摆放,以Bobath疗法为主,结合PNF法、Rood法等康复技术,配合针灸、推拿、中频脉冲电流治疗等,协助患者进行站立步行训练、作业治疗、日常生活训练等。②心理疗法:首先对患者进行心理状态及认知心理评定,根据不同心理障碍特点选用不同的心理治疗,主要以支持性心理治疗为主。随着病情好转矫正不良生活习惯,采取解释性心理疗法,进行康复教育,在日常生活能力训练同时进行陶冶训练及放松训练。③语言疗法:根据语言障碍的种类和严重程度及失语症类型确定训练方法,指导家属每天进行相应训练。④健康教育:根据本地区特点设计健康教育,以康复例会形式形成集体教育、同伴教育,以康复指导门诊形式,形成针对性个体化教育。

随访宣教组:定期予以康复评定和健康教育,监测生命体征变化,鼓励患者自行锻炼、运用针灸、推拿等传统治疗,允许患者根据医嘱自行活动或根据个人认知进行康复训练。

对照组:除按照疾病控制中心条线工作要求予以上门随访外,不进行其他干预措施。

1.4评价方法

采用美国国立卫生研究院脑卒中量表(National Institutes of Health stroke scale, NIHSS)、MBI对康复效果进行评价,所有评估分别在入组时、3个月、6个月各进行1次。

1.5统计分析方法

采用SPSS 15.0软件进行统计分析。计数资料采用χ2检验,计量资料以±s表示,组间比较采用方差分析和成组t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1三组患者干预前后NIHSS评分比较

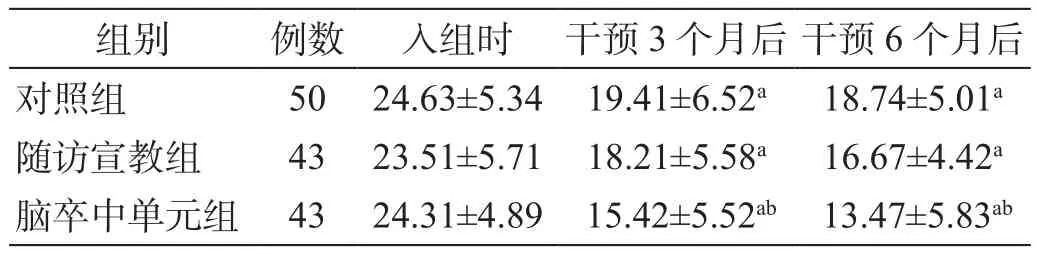

入组时,各组年龄、性别比例、病程,以及NIHSS评分比较差异无统计学意义(P均>0.05)。干预3、6个月后,对照组、随访宣教组、脑卒中单元组的NIHSS评分均较入组时明显下降(干预3个月时分别t=4.26、5.12、8.06,干预6个月时分别t=4.39、5.99、7.01,P均<0.05),但干预6个月时与干预3个月时差异无统计学意义(P均>0.05,表1)。脑卒中单元组的NIHSS评分优于其他两组,差异有统计学意义(P均<0.05,表1)。

表1 各组患者干预前后NIHSS评分比较(±s)

表1 各组患者干预前后NIHSS评分比较(±s)

注:与入组时比较,aP<0.05,与其他两组比较,bP<0.05

组别例数入组时干预3个月后干预6个月后对照组5024.63±5.3419.41±6.52a18.74±5.01a随访宣教组4323.51±5.7118.21±5.58a16.67±4.42a脑卒中单元组4324.31±4.89 15.42±5.52ab13.47±5.83ab

2.2三组患者干预前后MBI值比较

三组MBI值在入组时差异均无统计学意义(P均>0.05);在干预3、6个月后,三组MBI值均较入组时明显升高(干预3个月时分别t=4.98、5.51、9.17,干预6个月时分别t=7.21、8.02、11.54,P均<0.05),且干预6个月时明显高于干预3个月时(分别t=4.29、6.61、8.30,P均<0.05)。干预3个月和6个月时的MBI值由高到低均次为脑卒中单元>随访宣教组>对照组,差异均有统计学意义(F=5.31,5.82,P均<0.05,表2)。

表2 三组患者干预前后MBI值比较(±s)

表2 三组患者干预前后MBI值比较(±s)

注:与入组时比较,aP<0.05,与干预3个月时比较,bP<0.05

组别例数入组时干预3个月干预6个月对照组5023.36±4.2228.34±7.46a35.74±9.01ab随访宣教组4325.71±4.8435.24±6.45a46.61±9.41ab脑卒中单元组4324.18±3.8946.79±8.63a58.47±11.29ab

3 讨论

3.1建立社区脑卒中康复单元模式的必要性

目前,我国建立的“脑卒中单元”多以医院为依托,是医院内的一种管理模式,其效果已得到普遍认可[3-4]。该模式以药物抢救及稳定病情为主,且各服务环节均由医护人员主导,患者处于被动接受状态[5]。脑卒中后功能的康复是一个漫长的过程,康复的黄金时期为发病后3~6个月,生活质量的提高、回归社会的程度更多取决于出院之后的各种努力。因此,探索建立社区脑卒中康复单元模式,形成完整的脑卒中三级康复网络对于社区卫生服务中心开展新发脑卒中患者社区康复管理规范的研究具有重要价值[6]。

3.2社区脑卒中康复单元的运行模式及运行状况评估

研究证实,由住院康复、门诊康复、居家康复组成的社区脑卒中康复单元可获得最佳康复效果[7]。本研究结果显示,三组患者康复治疗后NIHSS评分均较入组时明显下降,而脑卒中单元组在干预3、6个月后的NIHSS评分优于其他两组(P<0.05),表明社区脑卒中康复单元对肢体早期功能的恢复更有优势,可减少神经功能缺损的发生。进一步分析发现,干预3、6个月后,三组MBI值均较入组时明显升高,MBI值由高到低依次为脑卒中单元组>随访宣教组>对照组(P<0.05),与黄银娟等[8]研究结果一致,提示社区脑卒中康复单元模式有助于改善偏瘫患者的生活自理能力,改善预后。该模式中患者及其家属不是被动的接受服务,而是通过接受相关教育积极参与到康复过程,与单元内专业技术人员共同商讨康复治疗的进行。

3.3脑卒中康复效果的影响因素

目前,我国康复医学在基层医疗机构的开展尚未健全,且大部分地区康复治疗尚未纳入医疗保险范畴,而脑卒中的康复是一个缓慢显效的过程,很多非医疗保险患者因家庭经济难以承担医疗费用而无法进行规范的康复治疗。此外,照顾者的看护能力、应对能力能改善患者的护理效果,加快康复速度,如果照顾者对患者的康复治疗态度积极,也会坚定患者坚持康复的信心。

社区脑卒中康复单元可与二、三级医院出院的脑卒中患者进行无缝对接,加强医院-社区-家庭合作,实现连续性的早期康复,促进神经功能康复和肢体运动功能的恢复,减少伤残,改善患者的生存质量。但我国社区脑卒中康复单元模式尚处于探索阶段,政府必须加大投入,建立并规范具体的操作流程,本研究样本量有限,社区卫生服务中心能提供的康复床位数也略显不足,故该模式的建立、运行及效果评估期待今后更大样本的前瞻性研究进一步证实。

[1]张敬, 刘世文, 李贞兰, 等. 我国脑卒中社区康复的探讨[J]. 中国康复医学杂志, 2006, 21(10): 946-949.

[2]Wen H, Dou Z, Finni T, et al. Thigh muscle function in stroke patients revealed by velocity-encoded cine phase-contrast magnetic resonance imaging[J]. Muscle Nerve, 2008, 37(6): 736-744.

[3]Govan L, Weir CJ, Langhorne P. Organized inpatient (stroke unit) care for stroke[J]. Stroke, 2008, 39(5): 2402-2403.

[4]齐素萍, 尹琳, 孙树杰, 等. 卒中单元与社区医疗服务结合模式对脑卒中患者临床疗效的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2009, 31(11): 744-747.

[5]汪国宏, 朱幼玲. 卒中单元发展现状及若干思考[J]. 安徽医学, 2009, 30(10): 1254-1256.

[6]陈少宗. 建立“社区卒中单元”的必要性[J]. 医学与哲学(临床决策论坛版), 2010, 31(3): 62-63.

[7]王卫丽, 张智芳. 卒中康复单元发展模式及思考[J]. 中国中医急症, 2012, 21(12): 1981.

[8]黄银娟, 邓秋兰, 潘素兰, 等. 社区卒中单元模式对社区脑卒中患者康复的影响[J]. 护理实践与研究, 2012, 9(19): 22-24.

2015年肿瘤免疫治疗最新进展

过去十年里,癌症患者治疗方案的选择范围发生了巨大的变化。随着对肿瘤生长和发展相关驱动突变的认识、加上这些特定突变靶向分子抑制剂研发工作的开展,一个新的肿瘤治疗领域随之而生,亦称为“精确医学”或“精确肿瘤学”。虽然“精确医学”的治疗前景十分喜人,但是目前仍有多个障碍极大地限制了“精确医学”的临床推广。与靶向治疗相同,近年来肿瘤免疫治疗的研究进展也十分喜人,目前已经衍生出多种免疫相关的肿瘤治疗策略:1.T细胞节点抑制剂;2.溶瘤病毒;3.嵌合抗原受体 T 细胞。众所周知,免疫疗法有几大特点:诱导产生持久的临床反应;没有典型的耐药性;诱导产生自体免疫样毒性。临床肿瘤学家需要深入了解肿瘤靶向治疗和肿瘤免疫治疗的临床应用现状,只有这样才能为癌症患者提供高质量的治疗方案。肿瘤免疫治疗的理论基础是免疫系统具有识别肿瘤相关抗原、调控机体攻击肿瘤细胞(高度特异性的细胞溶解)的能力。这个生物过程十分复杂,目前仍处于研究之中。为了更好地解释肿瘤抗原如何启动免疫反应,最近提出了一种肿瘤 - 免疫循环(cancer-immunity cycle)的新概念。在这个循环中,肿瘤细胞以多种途径产生并释放抗原,例如细胞内激酶,肿瘤细胞原发性坏死,放疗、化疗或靶向治疗的机体反应。尽管存在肿瘤 - 免疫循环,但是已经成形的肿瘤可能通过多种宿主、肿瘤和免疫机制逃脱宿主的免疫侦测和清除。在免疫治疗中先天性免疫和适应性免疫是肿瘤消除所必需的。有效的肿瘤免疫治疗策略旨在促进肿瘤 - 免疫循环,解除已成形肿瘤的免疫抑制作用。鉴于肿瘤免疫治疗联合方案在临床试验中令人信服的治疗效果,亟须工业、学术界和政府监管机构开展更好的协作,以便加速新型免疫治疗联合方案的研究进度。精确免疫学已经具有了寻找肿瘤患者个体间肿瘤 - 免疫循环缺陷的潜力。这项技术一旦获得验证并实现标准化,完全可以将其作为治疗决策制定的临床依据,从而有效改善癌症患者的治疗结果。

(编辑部摘)

Effect of the community-based rehabilitation unit on stroke: a prospective randomized. control study

ZHANG Xiaoqiong1, WANG Chen1, BI Zhenzhen1, GU Yimin1, LIU Yilei1, JIN lingjing2, JIN Rongxiang2, CHEN Linbo1

(1.Yichuan Community Health Service Center of Putuo District, Shanghai 200065, China; 2.Tongji Hospital, Tongji University, Shanghai 200065, China)

Objective: To explore the rehabilitation efficacy of the community-based stroke rehabilitation unit model on the patients with stroke. Methods: One hundred and thirty-six new stroke patients with the limb dysfunction were collected from Jan. 2013 to Jan 2014 and randomly divided into a concurrent control group with 50 cases, a follow-up health education group with 43 ones and the stroke unit group with 43 ones. The routine follow-up visit was given to the concurrent control group. The regular rehabilitation evaluation and health education were given to the follow-up health education group. The communitybased stroke unit was established for the stroke unit group, which included the home physical rehabilitation, out-patient clinic rehabilitation, community hospitalization rehabilitation, limb rehabilitation, psychological intervention, peer education and other rehabilitation approaches. NHISS, MBI, SDS and SAS were performed to evaluate the rehabilitation efficacy of the patients in three groups. Results: After 3 and 6 months intervention, NIHSS scores in the three group all decreased obviously compared with those of the baseline (P<0.05), and NIHSS score in the stroke unit group was better than that in the follow-up health education group and the concurrent control one (P<0.05). The MBI value of each group increased obviously compared with the ones at the initiation, and their descending orders were the stroke unit group> follow-up health education one>concurrent control one. The differences among three groups had the statistical significance (P<0.05). During the intervention, the incidences of anxiety and depression in the stroke unit group were lower than those in the concurrent control one and the follow-up health education one (P<0.05). Conclusion: The community-based stroke rehabilitation unit can realize the continuous rehabilitation at the early stage,promote the neural function rehabilitation and limb movement function recovery, reduce the disability, and improve the patients’quality of life.

stroke; stroke unit; community; rehabilitation; model

R743.3/R49

A

1006-1533(2015)12-0047-04

2012年上海市普陀区卫生系统自主创新科研基金(PKW20120321)

**

张晓琼。13641858974@163.com

2015-01-09)