城市公共建筑从“公有”到“共有”

2015-09-17刘启明董雅

刘启明 董雅

摘要:随着城市建设与城市文化的深入发展,停留于形式表层纪念碑式的公共建筑,已满足不了人们对城市公共生活的新追求。文章以公共建筑“公有”属性与“共有”的内涵为切入点,通过对台湾罗东文化工场塑造公共空间的突破性手法与理念解析,挖掘隐藏于形式表层下更为深刻的人文与社会内涵,从而为提升当代城市公共建筑的品质提供新的思路。

关键词:公共建筑;共有; 罗东文化工场;归属感

中图分类号:TU-024 文献标志码:A 文章编号:

10052909(2015)04000104

随着我国城市化进程飞速发展,人们的生活方式也被不断改变,建筑作为城市化进程中的物质载体,扮演着重要的角色。而城市公共建筑由于其本身的公共属性,承载公众日益增长的物质、精神、文化需求,而备受关注。但现状却是,公共建筑沦为了政治文化的附属品,很多大型文化建筑在设计之初就成为政府权力的象征,气势雄伟、规模庞大。这些建筑并不是以谦虚的姿态服务于大众,而是以“扎眼”的形象夺人耳目,粗暴地割裂城市肌理与文脉,从而导致设计与使用之间的“错位”,逐渐失去了公共空间内涵。这不仅是视觉审美层面的问题,更是社会层面的问题。公共性的遗失导致城市活力衰减,同时,在公共建筑孤芳自赏时,本应该是城市主角的人在现实空间中的心理感受和行为特征被忽视,建筑反而成为城市的主角,城市因而变得冰冷失去人文关怀。因此,我们应将目光转向更为深层的人文层面,从公共建筑与公众角度出发,反思公共建筑担负的社会意义,从而为提升城市公共建筑品质找到新途径。

一、公共建筑从“公有到共有”的转变

城市改变着人们的生活,同时人们的生活方式也改变着城市,公共建筑作为一种开放、多元的空间形式,应当鼓励公民自由参与和交流,这种公共性一方面体现为建筑内容和形式上的公共属性;另一方面,也体现在空间平等享有权上。

从公共建筑的字面来看,其区别于其他建筑的字眼就是“公共”,对“公共”两字的诠释,在我国更倾向于对“公”的关注。不管是耗费巨资打造奇形怪状的建筑形体,还是费尽心思发掘脱离实际生活的历史文脉,或建成后公有化的管理机制,所有的一切都服务于 “公有”内涵。设计逻辑将公共建筑视为一座城市

的形象,代表一座城市的文化与经济水平。

这种逻辑之下进行的建造活动必然将建筑视同为“纪念碑”,最终呈现的建筑只能说是城市的装饰品,对城市生活只是调味品,并不能直达城市公共生活的内涵,而要更好地诠释城市公共生活的内涵,就要深刻认识到 “共”的重要性,也就是“共有”的精神。黑川纪章曾在共生思想中描述到,“共有”的内涵可以从两个方面去理解。首先,之所以称为“共有”,是因为在城市的公共生活之中,公共建筑不可避免地伴随着公众生活,不管是日常的活动还是视觉所能触及的地方,建筑都与公众发生着关系,时时刻刻影响着人们的生活[1]。而另一方面,对“共有”的理解,并不能局限于建筑的性质与内部呈现的内容,而应当注意到在这座建筑之中,人们是否能够分享和得到某些东西。“事实上,分享和共有是规划理论中一个古老的理想,这个理想的内容是:如果人们能够分享某些东西,那么他们就能分享更多的东西。”[2]在公共文化建筑中,除去形式之外,更重要的是在空间之中人的行为方式与活动内容是否与公众生活有关。这时,“共有”内涵就上升到社会意义和人文关怀的层面,也只有真正做到了这一点,才能完成公共建筑从“公有到共有”的转变,完美诠释其“公共性”内涵。

图1 罗东文化工场

二、台湾罗东文化工场的启示

近年来,台湾建筑师以其独立的思想、关注社会的态度精心完成了一系列具有深度的作品。黄声远是其中具有代表性的一位,他的作品罗东文化工场因建筑奖项的推介而逐渐被大陆建筑界所熟知(图1),同时引起很多共鸣与赞叹。这些共鸣与赞叹主要集中于这座建筑对公共空间的创造性诠释和黄声远坚守宜兰的“定着式”执业模式。而我们更期望从他的实践中获取更多深层信息,从而启发当代中国的建筑实践,创作出更具思想深度、更关注社会生活的城市公共文化建筑。

(一)“在地”设计策略的“共升”内涵

细观黄声远19年来在宜兰所完成的项目,每个项目似乎都贯穿着一种“在地性”特征,东海大学建筑系罗时玮教授在分析这种“在地性”倾向时曾写到“他们的建筑表现,还称不上‘地域主义(regionalism),但相当清楚地建构出‘地方性(locality) 论述,为抗拒资本主义商品化浪潮的侵袭,他们以‘地方性姿态,而非‘地域性元素来战斗,以行动甚于标签、动词甚于名词的方式,向全球化巨流宣战。但是,他们绝不是‘地方建筑师(local architects),而应该被称为‘在地实践的建筑师(architects practicing locally)。”[3]罗时玮教授的论述清楚地阐述了“地域性”和“地方性”的区别,而从建筑操作的角度分析,产生这种思维的根源何在?在笔者看来,这是建筑师的价值取向所致。这种取向由建筑师本身的价值观决定,黄声远曾说过“从内心里,我无法认同这种为建筑而建筑的工作,我觉得建筑不应该如此自负,不应因设计者的片面理解而伤害周遭环境与居民的习惯,它应该是种陪伴,应该与环境产生共鸣。”[4]在黄声远的价值观中,真正重要的不是建筑本身的风格、形态等要素,而是环境与当下正在发生的生活。在这种价值观之下进行的建筑营造,其结果必然是建筑以一种谦卑的态度来面对环境,以从容的姿态来包容日常的生活,从而得以共生。日本建筑师黑川纪章曾将这种具有共生内涵的建筑称之为“道的建筑”,在这类建筑中,公共性被引入私有空间,同时在公共空间中引入自我个性,两者互相渗透得以创造出共存、冲突的作为中间领域的半公共空间。而这种“共生”只是一个开始,并不是简单的1+1=2的数理模式,当既符合环境需求又能包容公共生活的建筑生长于环境中时,就如同一棵

具有生命力的大树一般,赋予环境以新的定义,激发出新的活力,最后达到建筑与周边环境的“共升”,产生1+1>2的效果。

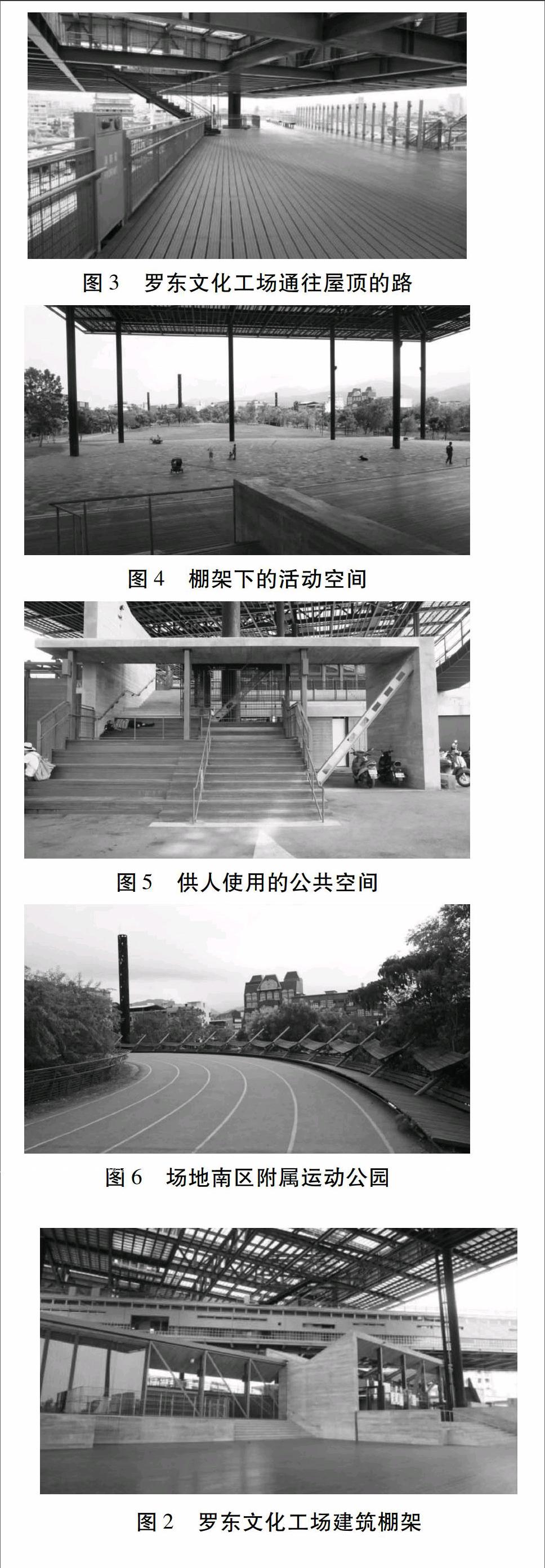

黄声远的设计策略背后就隐藏着这样具有“共升”内涵的设计哲学,在罗东文化工场的设计中,他不仅考虑到了有关“地域性”的因素,如在罗东储木池的启发下将建筑棚架处理为具有浮木光影的结构序列(图2),从而唤醒不同人生阶段的人们对空间的不同记忆。同时更加关注到具体的基地中,独特的地理地貌、城市肌理、场地遗存等,甚至是生活于周围的居民的生活状态与行为模式。这些“在地”因素都成为之后建筑产生与存在的要素,它们支撑了建筑,成为建筑的有机体,因而建筑有了存在的意义。建成之后,所有“在地”因素与建筑进行互动,从而激发出更多的活力,这也许就是“在地性”设计策略真正魅力所在。不仅仅与历史“共升”,同时与当下正在发生的日常生活“共升”。

(二)“行走”带来的城市归属感

城市的制高点总是被看作权利的象征,一座座地标性的摩天大楼印证着这一历史逻辑,就像上海的东方明珠、金茂大厦等一系列的建筑,想要在上俯瞰城市的壮丽景象,就得付出金钱的代价,这其中隐含了一些权利与建筑之间的内在逻辑。而对于一座城市的公共文化建筑,如果“行走”的自由被束缚,建筑的公共性必然也不复存在。在罗东文化工场中,自由“行走”的概念被灌输到了建筑的每个角落,人们可以通过建筑中高低起伏的路径而走向建筑的屋顶(图3),屋顶被开辟出来营造出一个全民都可自由登上的平台,在平台上可以自由俯瞰城市的风景。用黄声远自己的话来说,“这是一个让每个人都可以登上都市屋顶的礼物。”这么一个小小的改变,体现了建筑师为实现公共空间的平等享有权而付出的努力,也表达了建筑管理者的慷慨与社会责任感。而这种对公共空间权力的关注与努力,最终打造出了这座让市民具有归属感的公共建筑,就像有人所形容的,“这座建筑的存在更像一种陪伴。”[5]陪伴着环境,陪伴着市民,陪伴着每个人的内心。从具体的操作手法来看,黄声远抓住了建筑空间中“行走”的两个维度。第一个维度是纵向的,就像上文中所提到的,人们可以通过不同的路径登到建筑的顶部,将具有权利象征性质的顶部空间解放给公众,这个维度的“行走”自由代表了一种空间的平等享有。第二个维度是横向的,罗东文化工场的建筑形态并没有像台湾寻常的文化中心那样以封闭的黑盒子形态呈现,无拒人于千里之外的感觉,而是以一个高达18米的开放棚架结构出现在场地之中,棚下是可供市民随时自由出入的公共生活空间(图4)。同时,建筑连通了周边的环境,市民可以从建筑下穿行通往自己想要到达的地方。通过这种处理手法,建筑在环境中不再是一个阻碍物,而是一个连通体,它的存在使周围环境的关系更加和谐。这种横向的“行走”自由使建筑融入环境之中,与环境发生关系。这样,建筑实则已经融入到周边市民的生活之中,市民的生活就在这里上演,这样的空间是具有剧情的空间(图5),生活的一幕幕都在这里发生,这样的空间才能真正融入到公共生活之中。

同样,黄声远还有将这种“行走”的内涵扩展到城市维度的野心,在十几年的宜兰营造中,他精心地在自己所设计的建筑之间营造着可以行走串联的空间。这些空间形式各异,但是都有一个共同的特征:鼓励人们用“行走”来体验城市的温度(图6)。他似乎是在默默为宜兰建立一个有机的城市人行交通网络,引导市民去发现城市、认识城市,产生

城市归属感。这种归属感是建立在浓厚细腻的生活印象之上的,而这种“行走”恰好能让我们慢下来,安心体验这个城市的每个细节,感受到它存在的温度。

(三)城市肌理的“存”与“在”

城市肌理是人类城市文化、经济、技术在经历过不同的历史时期叠加之后而形成的,它是一座城市历史信息的物质载体。随着社会的发展,生产方式与生活方式的改变,城市肌理的变化是不可避免的。建筑作为城市肌理最基本的组成部分,在最为细微的部分影响着城市肌理。坎波·巴埃萨曾说:“在由街道所限定的范围内,一个完成的体量所起的作用是为了修补城市的结构。”建筑不是独立存在的,建筑脱离不了城市肌理和文脉。而在面对不同的城市肌理与文脉时,有些建筑师热衷于去寻找建筑形态、肌理与城市之间的相互关系。在这个过程中,片面将城市肌理与建筑之间的关系理解为结构化的物质联结,忽视了环境中人的行为特征等具有活力的空间要素之间的联结。而更有一些公共建筑的形态是以自身为基调,弃城市肌理不顾,给人以突兀的感觉,破坏着城市原有的肌理。

当一个新建筑产生,我们所思考的是它对这座城市的态度与这座城市给予的回应,这就如同一个异乡人来到陌生的城市落脚,与这座城市发生故事,一方面取决于他的包容性,另一方面取决于城市的包容性。罗东文化工场这座建筑对于罗东来说,就是一座外来物,在形态层面并没有对文脉做出过多的表达,但是内核却饱含着对罗东城市的情感,在此,可用一个“存”字来形容这种包容。罗东文化工场以高18 m,宽90 m×90 m的超级棚架形态出现在环境之中,但是棚架之下并不是实体的构筑物,而是将中段空间留白处理,留白的意义是透过城市原有的肌理可相互对望(图7),这种对望让城市的记忆在这里永久地流淌下去。建筑的存在没有削弱原有城市视觉秩序,反而有一份增强的意味。棚架本身的高度是以罗东“建蔽率时代”所修建的建筑都处于18 m高度的现状为参考设定的,这种“存”城市记忆于建筑之中的态度反过来使建筑有了一份“在”的真实,这份“在”是新旧建筑形体尺度的呼应,也是建筑空间所体现出来的人文关怀。新建筑相关于过去与未来,连接着这两个时间维度中的城市空间,既对过去的城市空间起着留存历史记忆的作用,又为新城市的活力积存着力量。

图7 城市肌理在空间中的留存

三、结语

对公共性内涵的关注深植于罗东文化工场的建筑空间之中,当我们对这座建筑中的公共性从不同的角度进行分析与探究时,不难发现这种公共性并不是一种刻意的迎合和命题式理念的阐述,而是建筑师在对环境、居民、城市肌理、日常生活、城市记忆的深入思考下,相互协调与激发的空间创作灵感。因而这座建筑的形式并没有可复制性,因为它深深扎根于此地的建筑。我们所要关注的是这形式背后,公共空间在人文关怀与社会层面的独特诠释。在此基础上,对公共性的关注才能超越具体造型,将公共性与社会关怀联系,使公共建筑更具“共有”的精神。参考文献:

[1] 黑川纪章. 新共生思想[M]. 覃力, 等译.北京:中国建筑工业出版社,2009.

[2] 闵学勤,丁沃沃,胡恒. 公民建筑:何以可能及何以可为——基于公众建筑认知的实证研究[J]. 同济大学学报:社会科学版,2012,23(1):47-52.

[3] 罗时玮. 当建筑与时间做朋友:近二十年的台湾在地建筑论述[J]. 建筑学报,2013(4):1-7.

[4] 洪鹄. 黄声远:“插队”在田中央[J]. 南都周刊,2011(42).

[5] 周榕. 建筑是一种陪伴——黄声远的在地与自在[J]. 世界建筑,2014(3):74-81.