诗歌见证重庆抗战岁月

2015-09-10唐元龙

唐元龙

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,在这样一个日子里回忆抗战岁月,是十分有意义的。特别是重庆,在那段艰苦卓绝的岁月里,义无反顾地承担起全国抗日和指挥远东战场抗击日本侵略军的重任,成为名副其实的战时首都。虽弥经血腥轰炸,却始终巍然屹立。70多年前,随着国民政府西迁,重庆很快聚集了一大批中国知识精英。为宣传抗战救国,他们拿起笔做刀枪,留下不少有关抗战的诗词歌赋及对联谜语,它们见证了重庆的抗战岁月,也为重庆文化史册留下了厚重的一页。

诗人题诗记录日机轰炸

抗战期间,重庆民间曾流传这样一则谜语,谜面是“汪精卫访溥仪”,打一电影名,谜底为“木偶奇遇记”。这是怎么一回事呢?

日本发动侵华战争后,很快占领了中国的大片领土。为了便于统治,日本人相继扶植了几个伪政权。东北有以溥仪为儿皇帝的“满州国”,蒙古有德王的“蒙疆联合自治政府”,华北有王克敏的“中华民国临时政府”,华中有梁鸿志的“中华民国维新政府”,南京有以汪精卫为首的“中华民国国民政府”。而这些伪政权中,最主要的是伪满州国和汪精卫政府。为了实现“大东亚共荣”和“日华满亲善”的阴谋,在日本的策划下,汪精卫以“国家元首”的身份访问“新京”(今长春),与溥仪上演了一场卖国求荣、甘当倭寇走狗的丑剧。消息传到重庆,人们在愤怒之余,编出了这则极具讽刺的谜语。

从“七七”事变开始,日本侵略军迅速占领了大半个中国,并迫使国民政府从南京迁都重庆。在这样的形势下,一些人被吓破了胆,有的公开投降日寇,成了帝国主义的帮凶;有的极力散布“曲线救国”的谬论,企图削弱中国军民的斗志。而日本侵略军一方面抛出诱饵,一方面施以武力,妄图双管齐下,逼迫蒋介石投降。为达此目的,日军对重庆进行了长达数年的大轰炸,给重庆人民造成了惨重的损失。对市区如此,对乡镇也不放过。

诗人海戈就亲历了这样的灾难。那是他到达重庆北碚的第二天,亲眼目睹了数十架日本飞机对北碚的狂轰滥炸。看着满城浓烟滚滚,火光冲天,民众冒着生命危险,奋不顾身地灭火抢险,诗人为之感动,他用诗记录了这一场面:

抵碚才二日,便遭大轰炸。

抬头数敌机,炸弹嘘嘘下。

……

寺庙本是与世无争的清净之地,但也未能幸免。

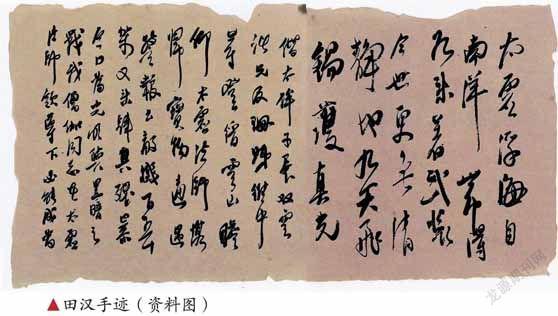

1940年6月15日,田汉一行人来到北碚缙云山,受到刚从南洋诸国访问回国的汉藏教理院院长太虚法师的接待。当田汉刚读到法师的一首五言律诗头两句“佛地无余障,人天任往还”时,外面锣声响起,宾主急忙躲进防空洞。这时田汉联想到法师的诗,深感战争年代,哪有净土。下午离开时,便提笔在留言薄上题了一首诗:

太师浮海自南洋,带得如来着武装。

今世更无清静地,九天飞锡护真光。

事有凑巧。7月31日,郭沫若陪同法国领事到缙云山,同样受到太虚法师的盛情款待。郭沫若翻阅法师送上的留言薄,看到了田汉的诗。恰在此时,又传来恼人的空袭警报声,令郭沫若心绪难平,便按田汉诗原韵,写下和诗一首:

无边法海本汪洋,贝叶群经灿烂装。

警报忽传成底事,顿教白日暗无光。

这两首诗,一唱一和,配合得天衣无缝,都深刻揭露了日本法西斯惨无人道的罪行,在当时被奉为一段佳话。

老舍寓居山城以文笔报国

在大片国土沦陷、敌人大兵压境的不利形势下,中国应向何处去,这是当时迫切需要解决的问题。中国共产党抛弃前嫌,率先提出国共携手、联合抗日的主张,促成了抗日民族统一战线的建立,毛泽东又写出了《论持久战》这篇经典文章,让民众看到了希望。然而,如何把这些抗日的正确主张传达到广大军民中呢?这除了两党和各级政府做好宣传动员外,一个很重要的途径,就是靠文艺家们的大笔了。在重庆,不管是本土文艺家,还是从全国各地辗转来到大后方的文艺家,在血雨腥风的时刻,他们汇成一支用文学和艺术作刀枪的抗日大军。这中间既有大名鼎鼎的郭沫若、黄炎培、老舍、田汉、胡风、艾青等,也有“七月派”的方然、杜谷、冀仿等。他们中的许多人是因为家乡沦陷,经四处流浪后慕名来到重庆的,其目的是要为赶走日本鬼子,重回故乡贡献自己的青春和热血。著名文学家、戏剧家老舍写的七律《思乡》就是一首有代表性的作品:

茫茫何处话桑麻,破碎山河破碎家。

一代文章千古事,余年心愿半庭花。

西风碧海珊瑚冷,北岳霜天羚角斜。

无限乡思秋日晚,夕阳白发待归鸦。

老舍是“中华全国文艺界抗敌协会”的发起人和负责人之一,他于1939年来渝,中间除有一段时间到前线慰问抗日将士外,多数时间是住在北碚一所简陋的民居里,他形象地为它取名“多鼠斋”。当时,重庆物价飞涨,老舍只好戒烟、戒酒,甚至戒茶,拖着患重病的身体,日以继夜地写作。他决心以文笔报国,要用手中的笔去作战,用它揭露侵略战争的丑恶,用它颂扬抗战英雄。他先后写了《谁先到了重庆》《桃李春风》《王老虎》《火葬》《四世同堂》等散文集和长篇小说。《四世同堂》是老舍的代表作,也是享誉中外的名著。这部长篇小说共100余万字,分3部。主要内容是写沦陷的北平,故事从老舍的家乡胡同展开,通过各色人物的遭遇,抒写北平人民的爱国情怀和崇高民族气节,深刻揭露了日本侵略者及其走狗的凶残无耻与虚弱。第一部《惶惑》于1944年底至1945年秋末在重庆的报纸上连载;第二部《偷生》于1946年出版单行本;第三部《饥荒》于1948年完成。

老舍的文品和人品是深孚众望的。正因为这样,茅盾在重庆文艺界于1944年4月举行的“纪念老舍创作生活二十年”会上赞誉:“艰辛地从事文艺创作二十年之久的老舍先生,他的对于民族祖国的热爱和热望,他的正义感,他的对于生活的严肃,正以有增无减的毅力和活力,为抗战文艺贡献了他的卓越才华,而病魔无奈他何!”

诗人节在重庆诞生

谈到老舍,又使人联想到诗人节的诞生。1941年,在中华全国文艺界抗战协会的领导下,老舍与郭沫若、高兰、方殷等人倡议,将屈原投江的日子——农历端午节定为诗人节,以团结更多的诗人,投入反抗侵略、保卫祖国的斗争。第一届诗人节原本邀请了100多人,结果来了400多人,文协礼堂内济济一堂。老舍与冰心、胡风、郭沫若、臧克家等53人联合签署了《诗人节宣言》,宣言称:“我们决定诗人节,是要向全世界高举起独立自由诗艺术的旗帜,诅咒侵略,讴歌创造,赞扬真理。”参会的400多人中,不仅有诗人,还有作家、戏剧家、杂文家,正如大会主持者说道:“广泛的来说,凡属创作的理想的文艺作品统可称之为诗;同样,凡气度崇高,富有创造力与想象者统可被誉为诗人,故诗人节实为文艺节……”国民党元老于右任还赋诗以贺:

民族诗人节,诗人更不忘。

乃知崇纪念,用以凛危忘。

宗国千年痛,幽兰万古香。

于今朝作者,无畏吐光芒。

诗人节的作用是不可小视的,它使中国的抗战文艺蓬勃兴起,其中让人难忘的是1942年郭沫若的新编历史剧《屈原》在国泰大剧院上演,轰动山城。这是一部借屈原以死抗争,反对外侮,讽刺和鞭挞以汪精卫为首的投降派的典型历史话剧。演出中,当舞台上雷电交加,被禁的屈原披头散发,张开双臂怒吼着:“你们滚下云头来吧!我要把你们烧毁!烧毁!鼓动吧!咆哮吧!”观众们便激情沸腾,为屈原鸣不平,纷纷呼吁全国团结一心,共御外敌。这可从当时如雪片般飞向《新华日报》的“《屈原》唱和”诗中可见一斑,一名青年的两首七绝是这样写的:

其一

行高志洁凛春秋,正气凌霄不共仇。

湘水忠魂传万古,舞台演处见薰莸。

其二

骚赋传来弦外音,忧思托寄借狂吟。

权奸误国成恨事,团结精诚应一心。

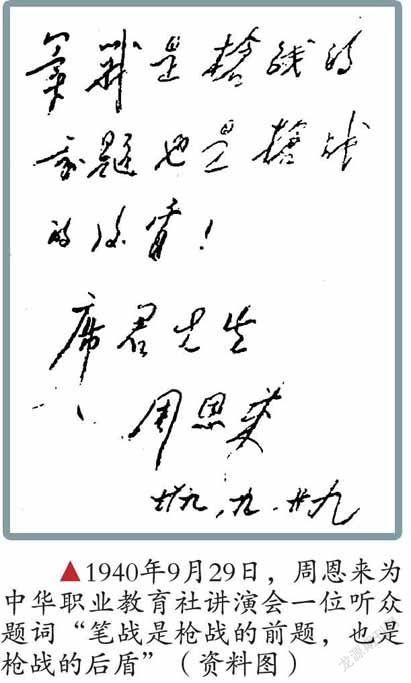

在这期间,重庆出现了抗战文艺的高潮。沙汀创作的《贺龙记》《在其香居茶馆里》;宋之的(后方抗战剧本创作最多的作家)与陈白尘改编的《民族万岁》,与他人合作改编的《全民总动员》,先后在国泰大剧院等地上演,均引起轰动;东北来渝的作家夫妇罗峰与白朗创作的《满洲的囚徒》;老舍创作的四幕话剧《张自忠》;梁实秋在张自忠将军灵柩运至重庆的当天,连夜写了《记张自忠将军》的回忆文章;当时有个四幕方言话剧《包得行》受到重庆及四川人民的欢迎,这个话剧是著名戏剧家洪深的力作,全剧通过无业游民包占云卖身顶替壮丁的故事,揭露国统区在抓壮丁中的种种丑恶行径,歌颂人民的抗战热情,展示了抗战的光明前途。田汉观后作诗赞曰:

海内争传《包得行》,纷纷屠狗化干城。

书生报国非无计,我辈胸中有甲兵。

抗战时期很多人都会唱《松花江上》这首歌,但在重庆还流行着另一首抗战歌曲,名叫《嘉陵江上》。一天,作家端木蕻良夫妇与诗人方殷乘船过嘉陵江,端木蕻良触景生情,萌生了想写一首有关重庆的歌词,在方殷的支持与鼓励下,他最终完成了《嘉陵江上》。贺绿汀看后,大为感动,欣然为其谱曲。

这首歌因其慷慨激昂,铿锵自然,将沦陷的故乡与抗战的嘉陵江有机结合起来,让人对抗战充满了必胜的信心,很快从重庆传到全国,成了一首在海内外久唱不衰的抗战歌曲。歌词写道:

那一天,敌人打到了我的村庄,

我便失去我的田舍、家人和牛羊。

如今,我徘徊在嘉陵江上,

我仿佛闻到故乡泥土的芳香。

一样的流水,一样的月亮,

我已失去了一切欢笑和梦想。

江水每夜呜咽的流过,

都仿佛流在我心上。

我必须回到我的家乡,

为了那没有收割的菜花,

和那饿瘦了的羔羊。

我必须回去。

从敌人的枪弹底下回去!

我必须回去。

从敌人的刺刀丛里回去!

把我打胜仗的刀枪。

放在我生长的地方。

诗歌激励民众斗志

文学艺术源于实践,但它又高于实践,一旦文艺家们把人们不愿当亡国奴的最朴实的想法升华为民族的理念、国家的希望时,便会产生无以阻挡的力量。这在“当兵”上表现最为突出。自古以来,平民最怕当兵,一来当兵苦;二来当兵会面临死亡的危险。长期以来,国民党到处抓壮丁,被老百姓视为“兵祸”,千方百计躲避。但当民众了解了当兵的价值后,便会一改旧观念。北碚的“自愿从军运动”就是一个典型的例子。当时的北碚实验区区长卢子英在陶行知的帮助下,在全区范围内广泛进行抗日和志愿兵的宣传。在动员大会上,陶行知请来了被称为“游击队之母”的一位东北赵老太太宣讲全家抗日的事迹。陶行知还即兴写道:

东洋出妖怪,中国出老太。

老太捉妖怪,妖怪都吓坏。

说起赵老太,谁个不崇拜。

组织义勇军,动员捉妖怪。

母子与孙儿,同军见三代。

最后大目标,赶妖出东海。

要想中国好,学学赵老太。

这首打油诗很快被民众传遍大街小巷(加上各种政策的落实兑现),一时间在北碚形成了母送子、妻送夫、弟兄争相从军的大好局面。据不完全统计,一个北碚小城就先后有3000多青年自愿入伍。

还有一个更感人的场面,那就是张自忠将军殉国归葬于北碚梅花山后,一群青年身背行装,来到英雄墓前,三步一拜,九步一叩,边拜边哭,边叩边诉:

我等口黄年纪轻,

三拜九叩悼将军。

……

谁不知,

长城斩敌,太行练兵,

临沂鏖战,随枣督军。

件件皆可酬天下,

雪耻何须用金身!

用金身,公意明。

树风范,振军心;

慑敌胆,激国民;

扬国威,震东京。

继公伟业看吾辈,

不饮龙府不回城。

他们祭罢,即刻启程,到湖北投奔张自忠将军生前所在的部队去了。

抗战初期,由于日军蓄谋已久和武器装备上的优势,以及国民党军队犹豫不决的心态,导致日军迅速占领了我国大片领土。一时间,日寇亡我中华的舆论甚嚣尘上。在这关键时刻,中国共产党领导的八路军经过精心筹划,于1937年9月25日在平型关打了一场漂亮的阻击战,一举歼灭日军最精锐的部队——坂垣师团1000余人,并缴获了大量的武器弹药。更重要的是通过这次战斗,摧毁了日军不可战胜的神话,坚定了中国人民抗战的信心。消息传来,重庆人民欢欣鼓舞,有人在两路口的成渝汽车站大门口贴了一幅大红对联:

给鬼子倭奴,当头一棒;

看神州儿女,立马平型。

这幅对联,态度坚决,内容雄浑,语言通俗易懂,字句简明扼要,且平仄得当,对仗工整,恰当地表现了八路军战士威武雄壮的龙马精神。直到现在,还有人能清楚地回忆出该联的原文。

次年4月,在抗日战场上,第五战区各军团在山东临沂、滕县及台儿庄会战中,围歼日军两个师团的主力部队,致敌伤亡2000余人。捷报传来,有人在当时的“精神堡垒”(今“人民解放纪念碑”)又贴出一幅对联:

滕县鏖兵,围歼矶谷师团,尸横遍地;

台庄血战,打得坂垣日寇,倭火连天!

作者用重庆方言“倭火连天”对“尸横遍地”,不但把敌人伤亡惨重的场面刻画无遗,也形象地描绘了残存日寇的狼狈形象。

团结抗战的城市精神

经过8年的艰苦战争,中国人民终于迎来了抗战的胜利。当日本宣布无条件投降的消息传来,重庆举市欢腾,人们奔走相告,游行庆祝。人们从重庆出版的《大公报》副刊上读到了一副欢庆胜利的妙联。

中国捷克日本;

南京重庆成都。

现年9旬的苏丛老先生曾经亲眼看到过这副对联,他评价说:“这则对联以世界3国和中国3城组成,自然浑成而妙趣横生,耐人品味。”

初看,该联只是由3个城市名称对3个国家名称,待多读几遍后,你就会惊奇地发现,“捷克”“重庆”在联中已由名词变为动词,不但寓意中国战胜日本,而且进一步指出,中国即将还都南京。这样的联语,真可谓巧夺天工,令人拍手称绝。

回顾抗战岁月,日军频频出动飞机,长年无差别轰炸,然而坚强的重庆人民从未倒下。房舍被炸垮了,赶建“抗战房”,继续生活;人口增加,粮食供应困难,人们便节衣缩食,共度难关;亲人被炸身亡,埋葬他们的遗体,擦干眼泪,继续做好各自的工作。他们的目的只有一个——赶走豺狼,光复中华。为了铭记日军的侵华罪行,不忘国民的义务,1939年8月24日,以卢子英为首的北碚实验区决定“以各沦陷区的地名,改订旧街路名”。据文史学家李萱华考证,“七七”事变的消息传来,北碚即将东山路改名为卢沟桥路;日寇占领天津,改人和路为天津路;上海失守,改金佛路为上海路;南京撤退,改均合路为南京路;对于新建街区,则直接以抗日英雄的名字命名。

当年,愈炸愈强的重庆人用智慧的大脑、勇敢的精神和勤劳的双手,保证了各行各业的稳定和市场的繁荣。连著名学者朱自清也大感意外和惊叹。他在《重庆一瞥》一文中写道:

从昆明来,一路上想,重庆经过那么多回轰炸,景象该很惨罢。报上虽不说起,可是想得到的。可是,我坐轿子,坐洋车,坐公共汽车,看了不少的街,炸痕是有的,瓦砾场是有的,可是,我不得不吃惊了,整个的重庆市还是堂皇伟丽的!街上还是川流不息的车子和步行人,挤着挨着,一个垂头丧气的也没有。有一早上坐黄家垭口那家宽敞的豆乳店里,街上开过几辆炮车,店里的人都起身看,沿街也聚着不少的人。这些人的眼里都充满了安慰和希望。只要有安慰和希望,怎么轰炸重庆市的景象也不能会惨的。我恍然大悟了——只看去年秋天那回大轰炸以后,曾几何时,我们的陪都不是又建设起来了吗!

这就是抗战时的重庆。

这就是抗战中的重庆人。

(作者系重庆市诗词学会常务副会长)

(责任编辑:韩西芹)