申赋渔 讲述消逝的匠人

2015-09-10王跃冯岩

王跃 冯岩

“长江流到苏北高港的时候,拐了一个大弯。从这个弯向东伸出一条小河,沿河长着一排很老的银杏树。银杏树领着人们向东20多公里,便到了长着更多银杏树的申村。”这里就是申赋渔的家乡。

600年之前,一位名叫申良三的,从苏州阊门来到这里,看中了这块沙土洼地,就此落脚。到了1970年,良三公的第十七代子孙,申赋渔出生了。这时,申村已是有着好几万人的大村。

申村人祖祖辈辈生活在这里,改革开放前,很少有人离开家乡。因为人多地少,人们仅靠种地不都能养活自己,很多人就会学门儿手艺,才能更体面地生活下去。申赋渔称他们为匠人,这在申村是个非常重要的社会阶层,相当于现在的中产阶级。因为不是人人都能学会手艺,因此,“有手艺,就有饭碗,有面子。”

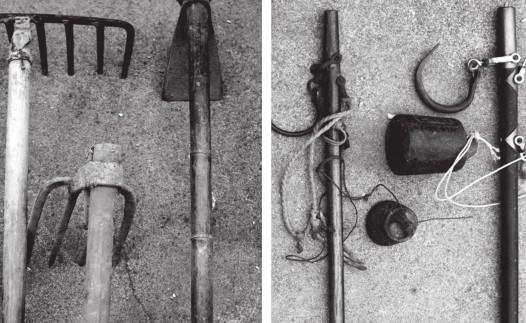

申赋渔的爷爷是个木匠,村里人见到他会喊:“木匠今天到哪儿去啊?”家里,只有申赋渔的父亲当了教师,其他都是匠人。他的伯父是个杂匠,外公是扎灯匠。

申赋渔随了父亲,喜欢读书。那时候的孩子大多只上到初中,申赋渔却上完了高中,但可惜高考落榜了 。“没考上大学立刻就有人看不起你,因为你高不成低不就,最苦的活不愿意干,城里又去不了。”申赋渔无法活在这种嘲讽里,于是,19岁的他离开了家乡。

从无锡到广州、珠海、北京、南京,他天南海北地漂泊。他看过书店,当过搬运工,油漆工,卖过杀毒软件,当过摄像,“在外穷困潦倒,饭都没得吃,在广州穷得一天只有一顿饭。”虽然“混得失魂落魄”,但申赋渔却没中断对文学的热爱,他一直写作,偶尔有诗歌和散文发表。

在外闯荡的十几年间,申赋渔从没回过一次家。不是不想家,而是,“生存都是问题,人家问我在哪上班,我怎么说呢?那时觉得就是死在外面也不回去,面对别人的眼光和风言风语,我不行。”

2001年,申赋渔已是南京《周末报》的深度报道记者,离家12年的他终于回到了申村。但眼前的景象却让他心凉了——他第一次看到一座大门紧锁的颓圮的屋子。“这是纸扎匠的家。他的坟就在屋后,院子的门被一把锈锁锁着,青瓦的屋顶上长满了杂草。”

故乡变了。“儿时乱跑的旷野,一半已经砌了厂房。河水变脏了,树也被砍掉了。”后来,申赋渔又回去几次,“发现河水已经臭了,河岸成了垃圾场。”

而申赋渔心中的故乡是一个温馨的画面:家门口有一棵大桃树,开满了桃花,房子还是草房,爷爷坐在门口拿着他的工具做些小活计。奶奶有时坐在门口洗衣服。孩子们夏天脱得光溜溜的,往河里一跳,去洗澡,然后顺便摸点螺蛳上来。平时到处跑,看到哪家地里有香瓜,就偷一个,人家看到了就在后面追。

而今,申村里变得冷冷清清。这是工业化的结果,农耕文明衰落,年轻人外出打工,土地荒废。“多年在外,对他乡的熟悉胜过故乡的我,忽然感到彻骨的悲凉。我所熟悉的一代人,一个个凋零。这个村庄,很快就将不复存在了。”

于是,五年前,申赋渔决定用文字把故乡永远地留住。

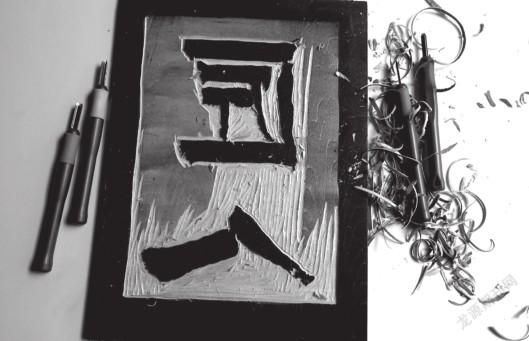

起初,他有一颗庞大的野心。他想通过一个村庄,写中国的一百年历史,就给书起名《百年村庄》,有点《百年孤独》的感觉。但写到将近十万字时,他就放弃了,“觉得这个胃口太大,而且太像社会调查。”之后,他写了一篇爷爷木匠的故事。在与好友书籍装帧设计师朱赢椿一次聊天时,朱赢椿说,“写匠人不是挺好吗?什么百年村庄,我看就写匠人。”

听了朱赢椿的建议,申赋渔就开始写豆腐匠、瓦匠、篾匠……果然写得很顺畅。申赋渔笔下的“匠人”和我们现在熟悉的日本匠人的概念不同,它并不代表技艺精湛,而是一代人的生存状态。申村的匠人,大多是申赋渔爷爷辈的,生于二十世纪初的中国农民,他们的手艺几乎能满足村里人所有的生活需求。有活儿时他们就干手艺活,没活儿就种田。其实,他们的人生就是一段鲜活的申村历史。

五年里,申赋渔每个月都要回申村,找老人们聊天,采访笔记做了20多本,写了15个匠人的故事。五年后,当这本《匠人》面世时,他采访过的十几位老人里只剩下两位还在世。“他们原先是从古至今,代代延续的一环。这个环,到今天,就断了。”如今,由于大量年轻人离开故土,申村已与旁边的村子合并变成了东申村。

申赋渔摊开手里的书,指着扉页的插图说,“好在我收获了这张图。”这是朱赢椿跟他回申村时,根据他的讲述画下的一幅地图,里面有每一个匠人的家,“这是我内心深处的一个桃花源,只有美好,没有悲伤、愁苦和惨痛,从此,我有一个永远不会消失的故乡。”

《匠人》写的并不是手艺的传承,而是人与人之间的温暖,是农村的一些不可思议但我们现在想来却很有意思的事情。

比如我写了一个剃头匠。他手艺也不怎么样,但在村子里特别受尊重,因为他在抗战时偷偷地杀过一个鬼子。但他一年到头给人剃头却不收钱,只是挨家挨户地吃饭,剃头到谁家,就在谁家吃饭。他每年只有大年三十的下午,坐在自家门口,什么都不干,全村的人都来给他送东西。送米、送面、送鱼、送肉,也有送钱的,但很少。他一年所有的收入,都在这个下午。送多少都无所谓,他不管。他最得意的就是看到我爷爷,他是木匠嘛,跟他一个辈分的,我爷爷过去时,他就一样样地数,这是哪家送的,那是哪家送的,非常得意。这就是一个匠人跟他人相处的方式,他有自己的一种尊严。

我们还有一个豆腐匠,他不全是义务地给大家帮忙。农村每年过年,在大年三十之前小年以后家家户户就要开始做豆腐。这时我们就到豆腐匠家里去,你要带着柴禾和磨好的豆子,然后他帮你做,你自己要看着锅。做豆腐要排队的,都讲好了,这天是这家,那天是那一家。豆腐做出来后,把豆腐渣留一点给他就行了。我们现在感觉豆腐渣没什么好的,但豆腐渣里放点盐,其实像咸菜一样非常好吃。那么这个事儿是不是到这里就结束了呢?没有结束,这一年中,随便哪一天,你必须请豆腐匠到家里来吃顿饭,而且他必须坐在主席,别人都只能作陪。这样下来一年能吃不少顿,这是他最有面子的时候。

我讲的每个匠人啊,都有自己特别自豪的一种东西在,我想这可能就是人和自己一辈子做的事之间的一种关系吧,特别有意思。我们现在那种面子的东西可能没有啦,所以我们对自己的手艺也不是特别珍惜了。

书里还写到,人、鬼和神是共存的,这是人的世界,也是个鬼的世界,神的世界。在农村总听有人讲鬼的故事,比如谁夜里面又撞见鬼了,鬼打墙啊。还有,比如这个树是神,人不能碰,碰了会生病的,必须到树这边敬个神,烧个香磕个头。每一个人都敬神,还有敬祖宗,祖宗其实是亡灵也是鬼神之类的。这些就是生活中人神鬼不分的,彼此和谐相处。我把这个奇特的世界真实地呈现在人们眼前。比如豆腐匠的儿子死后,他去看儿子回来走了100多公里,很累,到了村口想抽口烟,看到地上有个烟头一样闪闪的东西,就去对火,怎么也对不上,便拿烟袋一砸,跑了,是鬼火。过了几个月他就死了。我们觉得这样很离奇,但就发生在我们的村庄里。

包括我爷爷木匠,他迷信的时候多迷信啊,在三十多岁他手艺最好生意最好的时候,天不亮时,我家有一个大锯,就会“噔”地响一声,这时全家人就起来开始忙活。我爷爷准备去工作,父亲和伯父要出去帮他找帮手。为什么呢?因为经过多次经验,只要大锯响一下,等天一亮,就有人来敲门,说有个人去世了,要请我爷爷去做棺材。因为我爷爷是方圆几十里棺材做得最好的。人去世了,今天必须要入殓,不能等,所以他必须赶快找帮手来。我也觉得匪夷所思,就问父亲和伯父,他们都是很严肃地跟我这样讲。后来公社化以后,不需要木匠了,这个大锯从此沉默了,再也不响了。

书里还谈到宗教,我给他放到第一篇,瓦匠。在农村里有信仰,有信佛教的,信仰道教的,还有本土信仰,比如说敬祖先,我们村子里有银杏树,人们就觉得有树神,要供在祠堂里,这些都是中国本土的信仰。另外非常兴盛的一个就是基督教,基本上每几个村子就有一个教堂。那么这些宗教在乡下发生了怎么样的冲突呢?瓦匠突然信仰了基督教,他是家里的老大,祖宗的牌位放在他家里,他就把牌位烧了,他弟弟过年来敬祖宗,结果牌位没有了,就急了……整个村子都会讨论这件事。

但是我更多的还是写命运,写人与人之间的关系,大家是怎么相处的,爱恨情仇全有。比如邻居家里来客人了,只有来客人了才会去称半斤肉,做米饭。在客人吃完之前,邻居会装一碗米饭,上面放两块肉,送到我家来。我家如果来客人了,会买几条鱼烧好,送给几家邻居。吃好吃的都是这样一种分享的状态,非常有人情味儿。乡村里的爱情也很凄美。其中有一个是雕匠的故事,就是那种爱之入骨的爱情。

书里包含的15个故事,是一个圆圈,首尾相连。木匠在这一篇里是主人公,下一篇他就是剃头匠的工作对象,如果画一个图,所有匠人都是一个非常复杂的关系图。他们的命运又构成了一个村庄将近一百年的历史。如果不想想得那么深,就读一个故事,我觉得就挺好。