敬一丹 很幸运,我遇到你

2015-09-10王跃

王跃

2015年4月30日晚,8点51分,《焦点访谈》节目结束,敬一丹没有像往常那样说“明天再见”,而是对着镜头鞠了一个躬。那是她职业生涯的谢幕,第二天,她正式退休了。

之后有好一阵子,“退休”成为网络热词,人们感叹这是“一个时代的结束”。敬一丹在荧屏上活跃了27年。央视第一次以主持人名字命名栏目“一丹话题”、第一次卫星连线、第一次72小时直播香港回归、第一个舆论监督栏目《焦点访谈》开播并达收视巅峰……她都亲历。走出演播室,她在新书《我遇到你》里向她职业生涯中所遇到的一切致意。敬一丹说,很幸运,我遇到了“你”,遇到广播和电视发展的黄金时代,遇到默契合作的同事,遇到麻风娃、孤儿、贫民,遇到雾霾、水危机、荒漠化等时代发展下的各种社会议题……

正如一位大学生的比喻,“敬老师,虽然我们现在是数码时代了,但我们看到柯达胶卷仍然会感到很亲切。”在小鲜肉当道的今天,我们依旧关注这张“老”面孔,不仅因为她是敬一丹,也因为她带着一个时代的记忆。

见到敬一丹是在顺义的一个度假区里,好友卢勤在这里创办了一个“少年演说家”的夏令营,她为孩子们上第一堂课。下午一点,敬一丹如约而至。挺拔匀称的身材,利落的不对称短发,黑底白点的连衣裙,简单的黑皮鞋,敬一丹看上去精神又干练。打过招呼后,与记者一起走向休息室,她步伐很快,有种雷厉风行的感觉。

“哪有60岁!”记者心里暗叹。眼前的敬一丹眼睛清亮,皮肤白皙红润,只有颈上和眼周可以窥到些岁月的痕迹。“在退休时我数了数,自己有四十四年的工龄。”她自己也觉得有点难以置信。

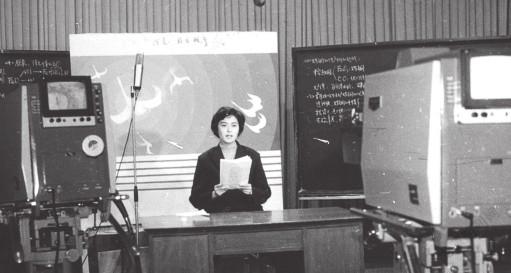

时针拨回到44年前。16岁的姑娘中学毕业成了上山下乡的知青。工地上建广播站,中学就做广播员的敬一丹顺理成章地接过了话筒。“添砖加瓦,大干快上!二队今天砌砖3000块。三队的进度超过昨天……”“同志们,加油干啊!”她的广播内容主要是激励工人们干活。她没有意识到,从此她与话筒结下了一生的缘分。1976年冬天,这位林业局的广播员与三所大学失之交臂。正失望着,敬一丹得到北京广播学院的面试机会。她还记得试音的稿件是《华主席为首的党中央一举粉碎四人帮》,“国家大转折与我个人的大转折,恰好相遇了。”

毕业后,敬一丹如愿进入了黑龙江人民广播电台。80年代,电视初兴,人手不够,她还要跑到黑龙江电视台客串播音员。那时,出镜主持人时兴烫发。敬一丹的书里记录了一件趣事:“当时我和男友认识不久,有人问他,‘听说你女朋友在电视台工作?’‘没有,没有!’他总是不愿意承认。人家指着电视里的我问,‘是她吗?’‘不是,不是!’‘我想也不能啊,咱们哥们儿怎么也不能找那么大岁数的,有40了吧?’”那年,敬一丹才24岁。

对于年龄,敬一丹有点迟钝。这可能和她的童年有关。13岁那年,因为“文革”,身为公安干警的爸妈去了干校,姐姐在生产建设兵团,家里只剩她和弟弟。她不仅要为生计担忧,冬天的夜里还要为弟弟补棉裤……小小的年纪就被迫变得成熟。

以后的人生中,敬一丹也常常会忽略自己的年龄去做想做的事,“1983年考取研究生时,我28岁,是‘已婚妇女’。”1976年入学的敬一丹是工农兵大学生,只读了两年,而1977年恢复高考后的大学是四年制。“我们与77级,不是届的区别,而是代的区别。”两年的学没上够,敬一丹依然向往校园。于是考研考了三年后,敬一丹终于成为北京广播学院的研究生。

初到中央电视台时,敬一丹已经33岁了。本来已经留校任教了,但当她为写一段讲义去电视台实践时被电视台的工作强烈地吸引。她说自己并不是容易被点燃的人,既然被点燃了,于是得抓住,“我当了那么多年的播音员,却很少有那种兴奋和激情。电视台那种新鲜,满足了我一种潜在的职业热情。我原来不知道自己会这样,我和陌生人接触怎么那么兴奋啊。”在大多数女人可能会回归家庭的年纪,敬一丹选择与中国电视一起成长。

35岁时,台里开运动会,告示上写着:“35岁以上,参加中年组。”敬一丹转头走开,“35岁怎么能算中年呢?我才不会去参加什么中年组呢!38岁,我创办《一丹话题》,脑力体力满负荷投入,也没觉得和10年前有什么不同。40岁,我加盟《焦点访谈》,想都没想年龄的事儿,这和年龄有关吗?”

《焦点访谈》实行记者主持人制度。敬一丹不仅主持,还要冲到第一线去采访,她去贵州、云南的偏远山村里采访留守儿童,到大别山探访麻风病村,去甘肃考察荒漠化,汶川地震后又去四川……在40到60岁的20年里,大多数人正安稳地度过中年,敬一丹却像个热血青年,满怀激情地投入到新闻事业中,但同时,她又比年轻的同事们多了一份持重和韧劲儿。

四十几岁时,看到报道如是:《敬一丹,与年轮抗争》,她大笑,“谁抗争了?谁去一圈一圈数年轮啊!”其实,在端庄的外表下,敬一丹有一颗青春不安分的心。“在别人眼里我有个很传统的形象,但我却特别喜欢和年轻人出去。开着越野车到草原和沙漠没有路的地方去。可能你觉得我喜欢蔡琴才正常,但我却喜欢去体育场看崔健唱歌,我也不知道为什么会被摇滚和越野这样的东西吸引,其实我年轻时有些愿望是没有满足的,现在就蠢蠢欲动,比如我特别想骑着自行车去远行一次。”

提到不久前的北极之行,她说那是送给自己的退休礼物。两周的时间,离开庸常,离开忙碌,彻底放空。“看着漫天皆白,海天一色,期待着北极熊的出现,人变得特别单纯。单纯到什么样呢?一船人一听说前面有北极熊,全部涌到甲板上,看到北极熊就欣喜若狂,享受单纯的快乐。”

敬一丹一个朋友的母亲已经九十多岁了,曾是一位报人。60岁退休时,她定了个30年计划:办一份报纸、出几本书。看到如今已90岁的老人已将当初的计划一一兑现,敬一丹很受触动:“她做了个30年的长远计划,所以她从心气儿到体力上的准备都是30年的,你面对一个90岁的老太太,依然能够感觉她的美好,这种人生特别好。”

对于自己的退休计划,她说要先给自己一个间隔年,“下个星期会去四川参加一个活动,走一走红军长征走过的地方。”

“你的体力怎么样?”记者问。

“没问题。现在的体力就跟四十多岁似的。”敬一丹爽朗地答,“我一向对年龄没什么感觉,还觉得现在状态和上班时是一样的。我可以连续十几天出差。”

问她有什么秘诀吗?

“挺简单的,我没做那么多事,就做一件很单纯的事。”

未来,敬一丹还想做与职业有延续感、和沟通相关的事儿。“比如讲台、公益都是一种沟通。还有我今天面对这些孩子,也是一种扩展。我不是想让他们都成为小主持人,是想让他们成为善于沟通的人,至少要让他有这种意识,沟通也是一种能力啊。”

不过,女儿还给她布置了学英语的任务,说起来她有点痛苦:“首先我必须要申明啊,英语不是我的爱好,我实在是太不爱好了,可现在有需要,不学会被我女儿看不起。”

在新闻记者以“锐气”为标杆,提倡短兵相接时,敬一丹温和的性情让新闻体现出难能可贵的人本关切。报道东莞事件时,敬一丹坚持,要给色情场所的女孩打上马赛克,“比起经营者,她们不更应该得到保护吗?最朴素的想法,如果她是你的亲人呢?”

面对观众,敬一丹像一位和蔼可亲的大姐,在同事间,她就是一个名副其实的大姐大。白岩松用“利而不害,为而不争”来形容她,他说,从敬大姐这儿得到的全是好处。记得一次中国足球输了,全国人极愤怒,本来值班的敬一丹却主动让位给白岩松,“今天应该有更好的评论,你应该去说一下中国足球。”当晚,白岩松的评论被人们拍手叫绝——这是大姐给他的。白岩松曾放话,“未来起码三五年时间里,必须还得是敬大姐主持《感动中国》,如果敬大姐不主持我也不干。”在水均益心里,敬大姐就是一颗定心丸。在“香港回归”直播时,他睡过了头,慌里慌张地赶到演播间,气还没喘好,敬一丹只说了一句,“小水没事”,水均益立马踏实了。崔永元说,“我特别不希望被母亲管,但特别愿意被敬大姐管。”当被问及怎么看崔永元在美国涉及敏感内容的演讲视频?敬一丹回答,“我点赞了,我对兄弟的评价很难做到完全客观,我承认我不客观,哪怕很多人说这话说得有点过了。”

Q:有些人会把作品当成自己的孩子,《焦点访谈》在你的人生中充当一个怎样的角色?

A:还不能说是孩子,它是我最重要的职业平台,在我四十年的职业生涯中,这二十年是最成熟、最丰厚的一段经历,是我职业生涯中的华彩乐章。但之前的工作经历也各有让我珍惜的地方,比如在广播电台工作,传媒大学工作的时候,包括知青那段经历,这最后二十年,是被观众熟悉的二十年,是在前面积累的基础上,充分地释放自己职业的力量。

Q:你说和一个栏目相伴二十年足以形成一个人的生活方式,你的生活受到哪些影响?

A:我的关注点形成了一种很有方向的惯性,比如我早晨从打开手机、电视或收音机那一刻开始,关注的都是:这个和今天《焦点访谈》的内容相关吗?这段时间想试试是不是我不在《焦点访谈》了就不会再关注这些沉重的题材,但情不自禁地还会关注。最近华北高温天气,我脑子想的都是新闻应该做户外工作者,防暑、高温补贴等的落实。这种生活方式还包括一种自我约束,比如刚刚经过会场,作为记者和媒体人,我可以在旁观察,但我不能影响他们,所以和你打完招呼后我就匆匆往里走。还有形象,前些年别人说我总是心事重重皱着眉头,因为这个栏目对我有各种各样的规定,我生活中轻松的一面就很少为观众了解。

Q:你刚做《焦点访谈》时就关注一些议题如户口问题、留守儿童,但这么长时间过去这些问题也都还在,你有无力感吗?

A:关注是有价值的,但过程考验耐心,就是记者有没有耐力看清这件事牵一发动全身的复杂程度,它绝不是三五年能够解决的。比如户口问题,1993年我在《一丹话题》里就谈,20多年了我们还在谈,进程可能不如期待的那么快,但我们至少撬动了一下。

Q:你说,比起任性你更有韧性,我们看到的是你做《焦点访谈》二十年。你觉得自己的韧性还表现在哪?

A:这个韧性不仅仅是时间的长度,还包括遇到事情的坚持。舆论监督的环境是很有起伏的,我体会过巅峰,也体会过谷底。

我有过节目舆论监督直接推动现实的快感,我也体会过节目被枪毙后的郁闷——那是很郁闷啊!甚至让很多年轻同事怀疑新闻理想,哭的也有,踹墙的也有,想死的心都有了。但好在我因为年龄的关系,不会表现得那么极端。

Q:别人都喊你大姐,私下你有比较天真、不那么大姐的一面吗?

A:天真可能说不上,但我是一个特别简单的人,这也是我为什么能坚持做一件事那么久的原因,简单又投入,精力集中。

Q:你年少时的理想是什么?

A:小的时候挺想当老师,我的启蒙老师特别好,当我刚接触“理想”这个词的时候,老师问我,你的理想是什么,我说“我长大想当尹老师”。

Q:后来你实现了理想又放弃了?

A:真正留校任教的时候我又不想当老师了,大学老师不如小学老师有意思,上课时面对学生心里特别没数,不像小学生,一张白纸,特别好玩。

当时我在广院教播音主持,教孙小梅、张政这个班,这时我就觉得心里没数,教出来效果也觉得不怎么样,后来就到中央电视台工作了。

这个特别有意思啊,明明向往的是讲台但又逃离了,工作了一段时间又回讲台了。后来我在北大带艺术硕士,也在母校讲课,甚至讲台更大了,不光给未来的同行讲课,还给和媒体打交道的人讲课,比如说新闻发言人、领导干部、企业家。

当年,敬一丹考研考了三次。第一次落败后,遇到同样落败的一个男考生,却收获了爱情。回忆初次见面的场景,敬一丹历历在目,“我们在一个考场。当时他注意到我,出考场时往一个方向走,当时也不流行搭讪,就算他搭讪我也不会搭理他。”她的言语中带着调侃。后来在一次运动会上,敬一丹与这个男生真正认识了。那时考研的人特别少,两个执着的人难得碰到了一起,“我对他一点感觉都没有,满脑子都是重考呢还是不重考呢,当时他就说,考啊!他的这种毫不犹豫,让我心动了一下。”这个让敬一丹心动的男人,彼时是个经济学老师,后来考取中央党校研究生,如今是华泰保险董事长。网上流言说她改嫁了超级富豪,敬一丹笑笑,“我们已经结婚33年了。”

她说,在家里自己一点都不温柔,这是丈夫对她最不满足的地方。对于女儿,小时候,敬一丹会带着她一起录节目,她关注的教育议题也会讲给女儿听,现在女儿投身公益教育项目“美丽中国”,和敬一丹潜移默化的影响分不开。提到女儿,她骄傲地说,“我只是关注问题,而她是直接参与,把事落到实处。”

Q:上学时丈夫在中央党校,你在广播电视学院,算异地恋了?

A:那时都结婚了,又分别考到北京来,我们有各自的学习生活。结完婚读研究生就特踏实。他先来北京上学的,当时我父亲生病,有一年我就没考。后来考研就有了双重动力,一个是我自己想上学,另外一个他在这,动力足够大,所以第三年我就成功了。

Q:你33岁时既有幸福家庭,又有稳定事业,却决定去中央电视台,算一个任性的决定么?

A:也不算,当时就觉得中央电视台的工作太有吸引力了。我不属于一个容易被点燃的人,我绝不属于一个爱跳槽、爱改变的人。网络上盛传一篇说是我写的文章《改变,什么时候都不晚》,我说这谁干的啊,根本不是我写的。虽然文章说的倒是那么回事儿,但我不会这样表达。我不是一个会主动去改变的人,但我在很不容易被点燃的状态下被点燃了,电视台的工作对我太有吸引力了。

Q:家庭和事业你是如何兼顾的呢?

A:我的家庭和事业并没有产生过矛盾,因为我都是和公公婆婆住一块,三世同堂。别人都说你现在居然还保持这么传统的家庭模式,其实我觉得这是互补,我可以说走就走,我们出差哪有规律可言啊。别人说你还有时间陪孩子吗?那我就想,她需要这么多时间陪吗?

Q:你女儿要求过你多陪陪她吗?

A:一般我采访会尽可能地带着她,一是有时间和她待着,还有就是想让女儿看到我工作的样子。我妈妈是做公安工作的,但我只看到过她在家的样子。记得有一次我去找她要钥匙,别人说你妈妈在审讯,我就满脑子想象她审讯的样子。我的工作没这么多保密要求,有条件带着女儿,就想让她看见我工作的样子,对我有个完整的认知。教育是潜移默化的,比如要敬业,不用再和她说,她直接就看到了我的这一面。

Q:你一开始做的是经济栏目,丈夫有提供什么帮助吗?

A:有的。最初找采访对象时,我不认识经济界的人,第一个采访嘉宾就是他介绍的,告诉我哪个人是有发言权的。资源滚雪球越滚越大,后来我做过很长时间的经济类深度报道,甚至还有人问我是哪个大学经济学毕业的,我就有点得意,装得还挺像的。

Q:丈夫和女儿是你的忠实观众吗?

A:一点儿都不忠实,最忠实的是我爸妈,我妈不光看我的节目,她是关注这个栏目,有时候还会比较,说哪个同事又表现得怎么样之类的。我女儿看我节目跟没看见似的,她去电视台从来都没要求看看我的节目录像,她会要求去看崔永元录像。

Q:女儿为什么会加入“美丽中国”这个公益组织?

A:她也做过其他的工作,但为什么最后会做公益教育呢,她说一方面是从小受家里影响,另一方面是看到中国公益教育事业的现状。她2012年加入时正值中国公益教育慈善遭遇低谷,她说我要看看可持续的公益教育事业是怎么做的。她不是说她直接面对着需要帮助的孩子,而是抱着一种我要研究要探索的心态,我觉得特别好,让我对她有了一个新的理解。

Q:在女儿眼里你是个怎样的妈妈?

A:我女儿是和我平起平坐的,可以很平等地探讨话题。初中时去给她开家长会,回来后我跟她说:“你们老师让我传达,不许早恋啊”,当时她的回答是:“恋就是恋,无所谓早”。初中生啊!从此,我就再也没在节目中说过“早恋”这个词。我女儿说话比我更简洁,一步到位,中间没有论证。后来我还为此专门请教过卢勤老师,如果我不说“早恋”,节目中又涉及这个话题,我该说什么呢?然后卢老师说,你就说“青春期情感”。我说对啊,“早恋”是看待少男少女的这么一种成人目光,带有一种不平等。女儿说的很多话对我是有启发的,我要向她学习。

Q:对于你退休后的生活,女儿有什么建议吗?

A:她给我布置了很多事,她说,“妈妈你要把外语捡起来。当时费那么大劲儿学,现在全扔掉了,你就不要上老年大学的其他科目了,直接学外语”。我时常要请教她一点电脑方面的问题,每次她都要从头教我,我说要不直接给我弄好得了,她就会说“授人以鱼,不如授人以渔”,哎哟真是累死我了,我就得听她讲课。我觉得年轻人在我退休之后给我一种青春的力量。