克隆生态圈

2015-09-10维克多·黄格雷格·霍洛维茨

维克多·黄 格雷格·霍洛维茨

“我觉得我在一部时间机器里旅行。”菲尔·威克姆说道。

1996年当菲尔从波士顿搬到硅谷时,他已经是一个久经沙场的风险投资家了。在波士顿OneLiberty风险投资公司工作时,菲尔已经听过无数企业家标榜他们自己的公司和产品。在他的职业生涯中,菲尔亲眼看见或参与了数百次创业公司和风险投资公司之间的周旋与舞蹈。即便如此,西海岸仍然给他带来了毫无思想准备的文化震撼。

“写一张支票是很容易的,它并不需要太多的墨水。”菲尔说道,“好的风险资本家认为‘风险事大,资本事小’。”换句话说,就是创业公司永远比资本更重要。虽然资本是经济生产的一个基本因素,但在如热带雨林的硅谷中,资本却与其他形式有着本质的不同。在试图形成一个热带雨林时,我们需要面临一个显著艰难的挑战,如何创建一个背离传统的态度经营社区?

寻找雨林中的创新

什么是雨林?在生物学中,一个自然的生态系统是由一个群落的生物体相互作用及与环境的作用所构成的。雨林则是人类的生态系统,人的创造力、商业智慧、科学发现、投资资金以及其他元素以某种特别的方式结合在一起,培养萌发出的新想法,并茁壮成长为可持续发展的企业。

雨林模式的基础是承认人类是生物。因此,人类社会是一个生物系统,这种想法并不像最初看上去那样奇怪。德克萨斯大学的经济学家詹姆斯·加尔布雷斯曾说过,“我们正逐步知道生物系统背后的法则,与所有生命系统背后的法则是一致的。”

但是,人类不能被放到培养皿中。全球文明就好比是人类的培养皿,而穿衣与开车就好比是细菌的培养皿。即使我们的社交网络中有跨越大洲的数以亿计的关系,以及用于管理这些关系的复杂系统规则,我们人类仍旧是一种其行为可被研究、建模甚至是预测的动物。

如何让我们人类进行交互作用就像是一个秘方,这个秘方把一堆独立的原子组合成人类,远远超过了这些原子简单相加的效果。大部分的时候,这个秘方看起来是那么熟悉,它包含了日复一日的交流,并构成了日常生活:到超市买菜、打电话给母亲、与朋友喝一杯咖啡。

然而,这个秘方偶尔也会有爆炸性的效果,就像死灰复燃,变成熊熊大火。这就是系统创新的闪光之处,系统创新什么时候会发生?就在我们从一系列用户相互作用中所得的价值,与我们最初放到系统中的元素的初始价值不成比例时。这就像是把一堆新鲜蔬菜变成了美食;一加一的确是可以大于二的。

创新也以类似的方式出现。个体的人就是游弋在人类社会这个复杂生物系统中的原子,创新就像是生命的火花,将人类“原生汤”中具有思想、才能与资金的人组合在一起。但是,这些元素必须以正确的方式混合在一起,便于它们之间相互发现与联结。

择其善者而从之

然而,如何在中国复制创新呢?

任何时候我们要做一件事情,尤其做一个创新的社区,感觉像是在一个关着的门里面。然而,真正能从硅谷学到什么东西呢?可以借鉴什么样的经验呢?中国企业需要做的就是,如何从这扇门走出去,看看门的那边是什么样的。

当提到硅谷的时候,大家经常会想到这几个公司,苹果、Facebook、Google、Twitter。讲这四个公司太容易了,但是由于大部分人都谈论了这几个公司,所以我们要做一些不同的尝试。

在加州硅谷旁边,有一个红木林,从高空摄影,你会看到如雨林般的效果。如果你去硅谷旅行,这也是你体验之一。你看硅谷,大部分时候也是从上往下看的。我们可不可以从上空降下来,真正到树林里面,看看树林里的生物是什么样的,看看这些细节。

不只是看树,而是看树林里的种子,看到的是每一粒不同的种子,这些种子如何生根发芽,如何变成一棵树,然后是怎样成为树林的。用同样的道理分析人群,大部分时候我们看人是看一个人群。比如说硅谷,我们会用同样的道理来分析人群。

与种子成长为树,进而成长为树林一样,在硅谷实际上是人与人的小组创造了公司。所有的创新都和小的人群、小组紧密相关。

那么,人群作为一个小组,如何设计一些产品,真正能够有创新价值呢?

我们可以从一个开罐头器讲起。过去人们用的是一个铁的圆把工具,开铁的罐头。你们喜欢用这样的开罐头器吗?对于手指来讲,这个东西比较硬,并不是一个很好的体验。

如今,更新过的新一代开罐头器,手柄有舒适的按摩区。人的手并不是铁做的,所以新的产品对人的手更友好。也就是说,在设计的过程中,新一代的产品更多考虑了人体工程学,对人更友好。

当你设计一个城市,以这个理念为中心,就是运输货物更方便的时候,你丢失了很多人文的细节。比如说,人们没有沙滩来享受家庭生活,没有办法来遛狗。现在香港有一条高速公路已经在重新设计了,在高速公路旁边,要重新建一个沙滩,让人们能更好地享受生活。

大家可能在想,这些东西跟硅谷有什么关系呢?跟科技的一个社区又有什么关系呢?把所有这些联系在一起是一个设计思维,就是以设计为中心,考虑人的生活。

我们从工业设计一些物品,开罐头器只是开始,下一步是设计建筑,第三步是城市设计。最后一步是我们如何设计经济系统,也就是一个生态系统的设计。

设计一个生态系统促进经济发展,到底是怎么一回事呢?这是以人为中心设计的下一步。设计生态系统的一个挑战是说生态系统其实是无形的,设计一个工业产品、一个开罐头器、一个建筑甚至是一个城市,不同的是我们看不见它。

我们的一个挑战是如何设计无形的基础建设、基本结构,所有的东西都可以理解为生物系统。对于生物系统的理解,其实可以引申到其他活的系统里面去,包括生态环境。

同时,不仅是有形的产品,有的时候我们在软件和IT产品方面也会以同样的思维方式来考虑。生产的关键是要精确的控制整个环境,整个生产流程。希望所有的东西都是可预测的,甚至包括生产线的员工,多长时间去一次厕所,一次去多久。

在热带雨林活下去

农业的概念也是一样的,人们希望能够预测一亩田里到底有多少产出。比如说,你要控制这亩田里浇多少水,用多少化肥,所有元素都要可控,可以测量。同时,你也希望它有可预测性,因为它的产出是可预测的。

同样,来对比一下农业和雨林。在雨林里面,什么东西长出来是完全不可预测的?总有新东西出来。在农田里面,如果有杂草,看到杂草你会怎么做?你会把它拔了,对吗?在硅谷这样的地方,Facebook公司在几年以前,也不过就是一棵杂草而已。

在雨林里面,不可预测的那些杂草才是最重要的元素。你如何能够设计一个系统来鼓励杂草的产生呢?你不可能修复雨林,因为种树无法修复雨林。如果要复制雨林,你必须要控制其他的因素,比如阳光,还有土壤的营养成分。你观察这个环境的时候,杂草才会生长出来。

农作物在农田里面生长最好,而杂草在雨林里面生活最好。举例而言,苹果的手机在农田里面生长就最好,就像富士康公司的生产线一样,所有东西都是精准控制的。但是这个设计产生的时候,其实是完全不可预测的。苹果的设计团队坐在一起来讨论iPhone时,他们完全不知道最后的成品会是什么样子。他们让这个想法自己成长,但在这个过程里,大家都完全不能预测最终结果是什么。

终究而言,硅谷不是一个地点,而是一种思维方式。这种思维方式是不要去控制一些想法,让它自然生长,看看它出来的结果是什么?

所以,如果想要复制硅谷的成功,关键要复制这种思维方式。

65%的创业公司失败是因为人的因素,为什么大部分的地方都不能复制硅谷的成功呢?主要的因素还是不能复制人,即人为因素。回到基本面来讲,所有的创新都是人的创新。如果你不能解决人的问题,你也就不能解决创新的问题。

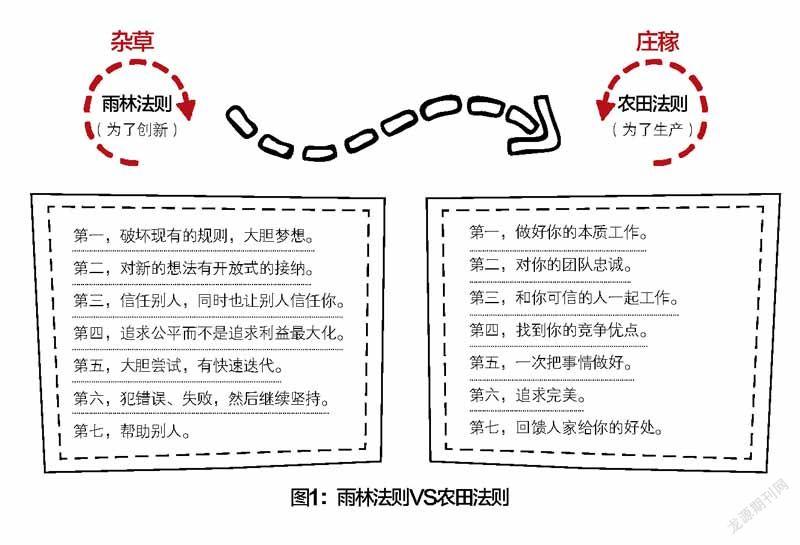

再次对比雨林和农田,野草依旧在农田里面生长。我和斯坦福的很多同学在一起做研究,我们总结出来七条人的因素使硅谷成为“硅谷”。同时也对比了雨林和农田之间规则的差异性(见图1)。发现这些规则,是硅谷成功的软条件,而不是硬条件。

这些规则听起来都很不错,如果最开始我告诉你硅谷的规则是这样的,你可能也会听着点头。但如果你细看左边和右边,你会看到它其实是完全不同的。左边的那些规则是创造混乱,制造不可预测性的一系列规则,右边的规则是所有的事情都是可预测的。

所以,中间的这条线实际上是一个文化的鸿沟,这条文化鸿沟非常难以逾越。大部分的小公司从左边开始,它不能够跨越这个文化鸿沟,不能够真正地变成一个大公司,所以它们在这个过程里面死掉了。大部分大的公司,它们停留在右边这个区间里面,不能够有新的创新出来,所以它们就会变成恐龙。

硅谷的精华是说很多公司能够从左边这个区间,跨到右边的区间,经常有这样的公司能够完成这一点。假设时间是横轴,价值是纵轴(见图2)。随着时间的增长,价值和成本会降低,这个已经有很多的研究证实过了。

然而,随着时间的增长,对于用户的好处也在增长。中间那条线是我们看到的鸿沟。左边的区间是创新的状态,右边区间是生产线的状态。这张图说明了产品创新从早期阶段到量产的过程。

同时,随着成本的降低,人的行为也发生了变化,从原来的创新状态,变成一种竞争状态。随着价值的增高,这些都是由新的价值产生的行为模式。我们这里讨论的问题是文化的设计,所以有差异却可以制造出雨林效果。

总结下来,就是人很重要。在旧思维的生产线上,人是不重要的。而新的硅谷思维,每一个人都很重要。

我们在看雨林的时候,会看到这成千上万棵树苗,其实其中最小的树苗就是你,是你把一个想法从水泥地里面创造出来。如果你考虑到硅谷的时候,我希望你能够记住的是,所有那些科技和想法都是以人为中心的,你是重要的。

[编辑 周慧陶]

E-mail:zht@chinacbr.com