孤竹国里的饥饿艺术家

2015-09-10王尚

王尚

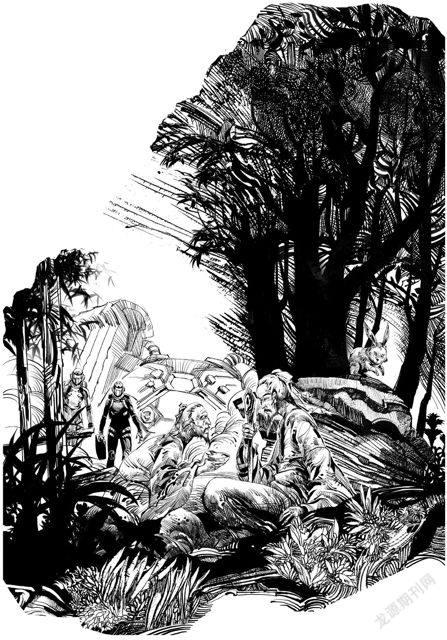

首阳山的深秋

叔齐觉得四肢无力,头有点儿晕。早上有些冷,依然还在睡觉的伯夷头上已经结了一层清晨挂下的秋霜。叔齐哈了一口气,一小团雾升到眼前。在破旧的木门外,风呼呼作响,就像上个冬天牧野城外周国虎贲“隆隆”的行进声。

他走到灶台前,陶缶里有昨天煮的野菜汤。他颤颤巍巍地用木勺舀起一点,尝了一口——和热的时候一样难吃。

“公信。”叔齐轻声叫着哥哥的名字。

伯夷没有回应。

“公信。”叔齐有点儿担心,走上跟前又喊一声,这次声音大了些。

伯夷不情愿地翻了一下身,叔齐松了口气。

“我做梦了。”伯夷揉揉眼睛,又搓搓自己冰冷的手。

“你梦见什么了?”

“梦见朝歌了,梦见帝辛身着华服,那魁梧的背影如同山一样站在鹿台上,手擎着火把……”

叔齐沉默半刻,“我们还得再摘点儿野菜。”

“哦,对了。”伯夷好像想到了什么,“我们再弄点儿蘑菇吧,味道比野菜好一些。”

“好的。”

伯夷觉得特别饿,做了一晚上的梦,让他愈发疲惫。他也去喝了一口野菜汤,结果又吐了出来,“等会儿热一热再喝吧。”

兄弟二人在山上找了一上午,勉强拾了一篮野菜,伯夷还在一棵老树下面摘了几只蘑菇。

“晚上再吃吧,下午还有事。”叔齐将蘑菇放在一边,单把野菜烧了。

伯夷今天吃野菜时又吐了。尽管他们住到山里已经很长时间,但依然没有习惯某些野菜的刺鼻味道。叔齐从屋外铲了一铲沙土,将伯夷的呕吐物盖上,然后把剩下的野菜扒进了肚里。

集市上的演讲

伯夷和叔齐衣衫褴褛地走进山下的集市。今天是赶集的日子,街上人很多。很多临近村镇的人都来到这里,每个人都穿得干净整洁,大家脸上笑呵呵的。一个有六七百年历史的王朝结束了,但没人来得及伤心。

“咦,这不是公子允和公子智嘛!”有人认出了他们。这里是孤竹国的属地,在他们从王位逃走后的很长时间里,人们还在谈论他们。

众人围上来,不停地交谈着,但没人敢向他们提问。

“不错,我们就是公子允和公子智,曾经是你们的王。”伯夷朝人群喊道,“如果你们还尊重我们,请让开道路。”

人群没有让开。

“说两句吧。”一个声音高喊。

“对,说两句吧。”其他人开始响应。

“说什么?”伯夷扬起干瘦的右手,做出让人群噤声的手势。

“说吧,我们想听。”人群中又有声音喊。

叔齐朝伯夷点了点头,“那就说点儿吧。”

伯夷看了看自己的弟弟,又环视四周目光殷切的人群,用非常庄严的姿势让人群让开路,然后和弟弟走到一个地势较高的店铺前,缓缓地转过身,站在那里沉默地看着围观的人。

人群安静下来,只有小孩的啼哭声和家长低声训斥孩子的声音。

“我——”伯夷声音洪亮地说,然后又停了下来。

所有人都注视着他那干瘪的眼袋和不停起伏的鼻翼。他黑灰色的单薄嘴唇一动不动,如同阻塞河流的大坝,在那岿然不动背后的是汹涌的浪涛。

“我们——”伯夷又开口了,“我们曾是孤竹国的领主。我们的君主,我们因崇敬上天进而崇拜服从的君主,是天下万物的主人。我们作为臣民,都应该遵从他,爱戴他,对他不可僭越,不可背叛。现在,从西方来的叛贼,以礼仪道德的名义杀死了他。牧野之外,士兵流淌的血液可以让旗杆漂起来。姬发,你们的新君主,在父亲死后,没有在家守孝尽忠,而是抬着父亲的棺椁,起兵戈,去攻伐自己的君主。在帝辛死后,姬发还侮辱他的尸体。这样的君王,不忠不孝,满嘴仁慈却让人们血流成河,号称宽大为怀却毁伤尸体泄愤。我们厌恶帝辛——或者说是纣王——的暴行,但对虚伪的姬发我们却更加不齿!”

伯夷停下来,微微地喘了口气,扫视四围目不转睛的人群,用低沉而缓慢的声音说道:“我们不接受周朝的一切——它的君主,它的奴役,它的恩惠。它的一切,我们都不接受!”

人群嗡嗡地开始议论起来。他们不知道对于伯夷的话该作何反应。其实他们一开始也不知道希望他会说什么。也许谈谈庄稼,聊聊天气,也许是些生活的教益,但不是他们不知道的东西。

“‘一切都不接受’是什么意思?”有人不确定地问。

“一切,就是一切。”伯夷有些可怜地看了看周围迷惘的人群,“我们兄弟二人在姬发登基之后,没有再穿周朝的一寸布,没有再吃周朝的一粒粮食。”他傲然站在高处,那佝偻的身躯就像立在地里的青铜长戈。

人们发出惊讶的声音。

“这样也可以吗?”

大家交流着,互相确认着彼此的难以置信。

“那你们再也不会吃了吗?”

“一粒都不吃。”伯夷斩钉截铁地说,并将叔齐拉到自己的身前,搂着他的肩膀,满脸骄傲的笑容。

姬发派人来了

“我分明记得昨天在门口的梨树下看到一只兔子,它一动不动地坐在那里,好像要跟我说话。”伯夷从屋外走进来,用嘴哈气,暖一暖生满冻疮的手。

“它和你说什么了?”叔齐的眼睛被灶里升起的烟熏得直流泪,他没有回头看自己的哥哥,只漠不关心地问了一句。

“什么都没说。我是说,它好像说了什么,这是一种虚拟的说法,用来表达和事实不相符的表述。”伯夷走到灶台前,往锅里面瞅了瞅,“今天没有蘑菇了?”

叔齐擦了擦被烟迷糊的眼睛,然后很严肃地看着伯夷,“今天只有野菜。”

伯夷摇摇头,走到草屋的另一侧,坐到蒲垫上。

“今天外面河上的冰化开了,应该是要变暖了。”伯夷独自估摸了一会儿后说道。

“是的,已经打春几天了。”

“他们是不是要该来了?”伯夷又问。

叔齐停下正往灶里添柴火的手,站起来,“我们不谈论这样的问题,这样做——”

“是,是,我知道。”伯夷不耐烦地打断叔齐的话,叹了口气,“只是这样有点儿……”

叔齐也叹了口气,“我们晚上再添点蘑菇吧。”

伯夷一开始想高兴地站起来,但自尊很快又让他平静下来,他自顾自坐在那里,用尽量矜持的神态拍了一下手。

就在这时,外面传来敲门声。

两个人马上站起来,但伯夷给了叔齐一个手势,示意等一下。

外面的人又敲了几下。

伯夷举起的手还没放下。

又过了片刻,外面的人重新敲门。

“二位公子在家吗?”外面的人喊道。

伯夷用手指倒数,五、四、三、二、一。

“谁?”叔齐等伯夷倒数完,才朝门外问。

“二位公子,我代表天子而来,恳请能与你们说一句话。”

“你说的天子是哪一位?”伯夷提高声音问。

“当然是顺应天意、仁义慈悲的周王。”外面的人依然毕恭毕敬。

“周王还是纣王?”伯夷又问。

外面的人沉默了。伯夷轻轻走到门前,猛地拉开门,“为什么不回答我?”

那人大约四十岁,长着十分顺从的眉眼。他惊讶地看着突然走出来的伯夷,张开嘴巴,却什么都说不出来。

“你想说什么?不说就快滚!”伯夷瞪起眼睛,太阳穴青筋凸起,让他显得更加干瘦。

“我,我……”那个人在竭尽全力恢复自己的语言能力。

伯夷一下把门关上了。

过了一会儿,外面又传来犹豫不决的敲门声,“二位公子,我代表天子……”

伯夷再次拉开门,“有什么话到集市上,当着所有的百姓说。”

“可是……”

“那就不要说了!”伯夷把门关上,然后又得意地伸出手,开始倒数,五、四、三、二、一。

这时,外面的使者又轻声说:“那二位公子请移步山下集市,天子有些话要我务必带到。”

姬发亲自来了

首阳山下的小村子最近越来越热闹。

自从孤竹国的两位王子在这里的集市上两次亮相后,各式各样的人便陆续从遥远的地方来到这里,说着、做着本地人丝毫不明白的事情。接着,周王的官员和军队也陆续到来,忙忙碌碌,盘问来往过客和常住的人。

上次伯夷和叔齐在集市上露面时,他们当着整个村子的人,毫不留情地羞辱了周天子派来的使者。围观的人紧张得直流冷汗,生怕周王的武士一下就把这两人的头砍下来,或者更糟糕,把所有听过这两个逆贼羞辱天子的人都统统处决……但什么都没发生,武士们没有抓任何人,更没有杀任何人,他们只是不停地盘问着。

终于,在第一场姗姗来迟的春雨后,大约三千匹装备精良的战马昂首阔步来到这里,将村子里最宽的路变成了拥挤的马厩,而这些战马上面端坐的,是周王的禁卫军。无数莽莽苍山和滔滔江水的新主人,国君、大夫、士族、平民和奴隶的共同统治者——周王,竟然真的来了。

几天之后,巨大的高台被竖起,上面摆着敬天祭祀的巨大青铜方鼎。

终于,在一个饱含露水的清晨,周王的御驾在沉重的马蹄声中到来了。

这天中午,叔齐和伯夷两人被周王用车带到高台边。周王亲自站在台下面等着他们,并且亲自把他们扶到了台上。周王看着还很年轻,身材高大,面色庄严,背手而立。周王身边还站着个精神矍铄的老人,戴着高高的帽子,头发和眉毛都是银白色的。老人朝两个人友善地笑了笑,伯夷和叔齐一愣,然后又略显紧张地点头回应。

围观的人站在台下,离得很远,听不清周王和他们都说了什么。只看见他们被请到一张椅子上,然后周王伸手,负责宣读圣旨的礼官站到台前,所有的大臣和卫兵都跪了下来。接着,惊恐的百姓也跪了下来。

“凭着上天的眷恋和信任,姬发成为江山的主人。姬发生于西部诸侯世家,父亲弟兄祖祖辈辈勤于政务,爱民如子。周国虽地处偏远,但几百年来,国泰民安,百姓安居乐业。后昏君无道,杀害、囚禁我周王父兄。纣王嗜杀残暴,天下黎民皆受迫于其淫威,闻者噤声。周王为救天下百姓于水火,为报父兄之仇,冒着大逆的罪名起兵反抗殷商暴政。在牧野,上天和民众都抛弃了无道的昏君,讨伐的大军大获全胜。但是,周王从来没有想过要据天下为己有,他也深知自己在父亲死后未能守孝;背弃自己效忠天子的诺言,起兵讨伐自己的国王;为了获得胜利,成千上万的子民死于非命;这些都是周王自己的罪恶。每天夜里,周王想到这些,他都深感惭愧不安,无法入眠。墨公信和其弟墨公达是当代的圣贤。公子智尊敬自己的哥哥,主动要把王位让与公子允,而公子允尊重自己父亲的遗愿,拒不接受。两个人都是知礼守孝的楷模。纣王无道,二人刚直不阿,弃昏君而将自己放逐于山野。而当周王起兵时,世沐殷恩的他们则不畏周王铁骑神威,拦马谏阻。朝歌倾覆,两人为了保全气节,拒食周粟。这样一以贯之的圣贤,实在是世间罕见。面对他们的高风亮节,周王深感惭愧,觉得自己不配管理天下的黎民众生。所以现在特地让位于孤竹国允智二位公子,相信以他们的贤德,一定更配得上天子的身份。周王虽然无奈起兵,但道义已经受损,也许只有效仿古时的尧舜,将大任让给更加有德行的人,才能修复自己受损的道德。”

沉默持续了很久。

也许是一分钟后,一个骑兵“当当当”在硬土地上连磕几下头,然后高喊:“大王三思!”

很快,所有的士兵和文臣都如捣蒜一样,不停地磕头,嘴里还高叫着:

“大王三思!”

“我们誓死追随周王!”

“周王当之无愧啊!”

周王一直严肃的脸上竟然露出一丝微笑,他站起身,轻轻伸出手,整个军队和文臣立刻都鸦雀无声。

“我敬佩两位圣贤的节操,对自己的作为感到羞愧。希望两位公子能接受我的请求。”

所有人的目光都聚集在那两个衣衫褴褛的老人身上,他们青黑色的脸在高台上青铜鼎灿烂的金光的映衬下,看上去就像风干的腊肉。

伯夷的身子在微微颤抖,他下意识地握了两下拳,又调整好自己的呼吸,然后对周王说:“我家的邻居有座房子,雕梁画栋,金碧辉煌。后来一伙强盗将他们一家杀死,自己住了进去。再后来,这伙强盗突然觉得心里惭愧,要把房子让给我们。你说,我们能住进去吗?”

周王那挺直的眉毛微微蹙了一下。他摆一摆手,示意伯夷对台下的人说两句。

伯夷没有拒绝,他站到刚才礼官宣读周王让位书的地方,大声说:“我们兄弟二人说过,我们不接受周朝的一切。它的奴役我们不接受,它的馈赠我们也不接受!”

姜子牙发现了

转眼,春天真正到来了。

山涧的小溪因为山顶融雪变得宽阔,原来灰蒙蒙的山包现在也变成绿油油的一片。叔齐和伯夷两人很高兴,不光是因为屋里现在暖和多了,还因为野菜也多了。

自从拒绝了周王让位,他们更出名了。他们的故事以那个时代最快的速度——马的速度——传遍了帝国的每一个角落。更多的人从远方赶来,只为能看他们一眼,或是听他们说几句话。

“我们现在比姜子牙都出名呢!”叔齐骄傲地说。

“那当然,我们的故事会流传很多很多年。”伯夷说,他比之前更加消瘦了,每咳嗽一下,就能感到五脏六腑在细细的骨头上来回碰撞。

“天气暖和了。”叔齐看着哥哥虚弱不堪的样子,心里有点儿不忍。

“嗯……”伯夷点点头,将胡须里的一个虱子捻出来,放到窗口的阳光下看了看,然后一口吞了下去。

“我昨天又看见那只兔子了。”伯夷咽下美味之后,突然说道。

“那只兔子怎么了?”

“它戴了一顶非常可笑的帽子,”伯夷在自己的头上比画着,“就好像周王戴的王冠。”

“兔子怎么会戴帽子?再说了,戴了帽子,它的耳朵要怎么放?”叔齐反驳之后马上又后悔了,仅仅是问出这样的问题都让他感觉难堪。

“我怎么知道?”伯夷摆摆手,“你说,我们当时要是接受了周王的让位,会怎么样?”

“我们不能。”

“我知道我们不能。我是说如果,如果我们接受了呢?”

突然一声巨响,草房的木门被一脚踹开了。一队士兵冲进来,将叔齐和伯夷二人按在地上。

一个胡须如白雪的老人走了进来。

“如果你们接受周王的让位,”那个老人进屋瞅了瞅,想找个地方坐下,但很快他就放弃了,“当时就会有几个忠于周王的士兵冲上台把你们乱刀砍死,然后他们会被抓起来,因违抗军令擅自杀人而被斩首示众,但他们的家人会得到一笔丰厚的安葬费。”

老人微笑着,蹲下身,将伯夷脸上的干草拿下来。

“你是谁?”伯夷恼怒地问。

“怎么你们不认识我?”

“我们……”

“我们见过面。”老人捋了捋胡子,眼睛明灭不定,“在这个世界上,见过我的人都能记得我,而且我还救了你们两人一命。”

兄弟二人惊恐地看着老人,“那天你就站在周王旁边。你是……”

老人站起身,将手背到背后,“把他们放开。”

士兵松开他们,让他们站起来。他们来不及掸去身上的尘土,只是静静地看着那个老人。

“怎么还没有想起来?”老人笑了一下,露出洁白的牙齿,“看来你们没有见过我。可我分明见过你们,是我从周王的武士手里救下了你们。”

“你是姜太师?”叔齐不可置信地问。

姜子牙没有回答,收起笑容,抓住叔齐的衣领,“现在,该你们告诉我你们是谁了。”

“墨公信和墨公达,孤竹国的王子。”叔齐结结巴巴地回答。

姜子牙朝他们身后的两个士兵使了个眼色,那两个士兵将他们攥住,又有两人上来,对着他们狠狠地打了十几个耳光,直到他们被打得嘴角出血才停下来。

“帝辛擅长折磨人,什么炮烙啊,什么挖心啊,花样百出。我比起他来可就差远了。但其实吧,想让一个人痛苦,根本不用那么多的花招……”

“我们说,我们说!”叔齐和伯夷连连求饶。

“先别忙,我习惯先用刑,这样后面就招得更彻底……”

一个时辰之后,两人已经被打得鲜血淋漓,躺在地上发出微弱的呻吟声。

“你们俩到底是什么人?”动刑的武士厉声问道。

“我们,我们……”叔齐微弱地回答,“我们是演员。”

“演员?”

“我们的工作就是扮演叔齐和伯夷。”

“叔齐和伯夷?这是他们的谥号?”

“是的。你怎么知道?”

“你们为什么要扮演他们?”

“我们来自遥远的未来。”叔齐本以为自己说出来以后,姜子牙和他的手下会大吃一惊,但他们却很平静,等待伯夷继续说下去。

“我们生活的时代距现在有四千多年。我们发明了一种机器,可以让人在时间里穿梭。”

“然后呢?”姜子牙问。

“在未来——也就是在我们的时代,一家电影公司打算拍摄一部关于伯夷与叔齐的电影……”

“电影?公司?”姜子牙脸上露出不解的表情。

“电影就是……”叔齐一时想不出合适的词汇来解释。

“公司就是做生意的人,虽然不是人,但却有着很多人的权利。电影呢,就跟戏差不多,只不过难度低多了。”伯夷解释道。

姜子牙皱了皱眉头,指着叔齐说:“你继续往下讲。”

“总之,这家公司觉得伯夷和叔齐的事情,还不够有名,所以就聘请公关公司——”

“就是我们所效力的商户。”伯夷打断解释道。

“就聘请我们来提高这两个人的影响,让我们将他们的故事再突出一些。法律规定我们不能改变历史进程,但我们却可以通过一些公关手段让历史的某一部分更加突出。

“叔齐和伯夷是中国历史上最早的绝食抗议者,几千年来,他们也一直影响着读书人的行为。但他们长期隐居,也没有什么重要的言论留下来。为了扩大他们的影响力,我们公关公司需要他们说更多的话,需要更多的目击者,他们的行为也要更有戏剧性,这样才能造成深刻的印象。而这些事情他们是做不了的,所以我们就来扮演他们。毕竟我们更专业,知道怎么才能吸引人的眼球,知道怎么制造话题,怎么能让更多的人记住他们,让更多的人将他们——或者说是我们——说的话流传下去。”

“那真正的伯夷和叔齐呢?”

“他们被放进我们的虚拟世界里面,他们会以为自己还在以他们的方式继续生活,直到死亡。我们没有改变他们的生活,也基本保持了历史的原样。”

“虚拟的世界?”

“嗯……这个很难解释。就是我们通过某种机器制造一种幻想,虽然你是沉睡着的,但你却认为自己在现实里生活。”

“就像做梦一样……”姜子牙自言自语道。

“对,就像做梦一样。”

“虽然是做梦,但是自己却觉得和真的一样?”

“是的。”

“那我怎么知道我现在不是在虚拟世界里?”

“这……”叔齐说不出话来。

“这并不重要。”伯夷突然说。

“什么意思?”

“我们是真是假并不重要,关键是我们做的事情是什么?做梦也罢,演戏也罢,只要我们做的事情有意义,我们就能碰触真理。真理可以穿透所有虚假的包装,直达——”

姜子牙摆手让他停下来,“你是神经病吧?算了,不提这个了。你们的演出要到什么时候结束?”

“直到他们饿死为止。”

“饿死?你们不是有野菜吃吗?”

“根据历史记载,再过几天,他们会遇到一个老妇人。那个老妇人会告诉他们,这山里的野果、野菜也都是周朝的东西,他们既然不肯接受周朝的东西,他们就该连野菜都不吃。于是他们就这样饿死了。”

“你们也会饿死?”

“应——”伯夷说了一半,话头就被叔齐抢了过去,“不会。在最后时刻,我们会用真的叔齐和伯夷替换我们。而那时我们的工作也就完成了。”

“你是说他们——也就是你们——会遇到一个老妇人,她说了一句话之后,你们就选择饿死了?”

“这是历史,已经发生过的事情。”叔齐回答。

姜子牙沉思了一会儿,然后说:“你说现在我该怎么处置你们呢?”

伯夷和叔齐面面相觑,不敢回答。

“如果我杀了你们,会怎么样?”姜子牙问道。

“我们,我,我们也许会……”叔齐艰难地想找出合适的回答。

“你们不会改变历史?你们回去的话,会把现在的事情说出去吗?”

“不能,我们不能改变历史。我们只是演员,这里是我们的舞台,戏散场了,我们就离开了。”叔齐说。

“我们赢得了战争,这次该我们决定历史怎么写,轮不到你们指手画脚。”姜子牙站在那里,白发在阳光中熠熠闪光。而在他如泰山一样屹立的身躯里,恐惧如岩浆一样,奔腾着,无时无刻不在寻找着突破的裂口。

“我们只是演员。”

姜子牙看了他们很久,然后叹了口气,转身朝门口走去。

“我们不是你第一次遇见的演员,是吗?”伯夷突然明白过来,问道。

“这世界那么大,时间那么长,你们凭什么认为自己是唯一的来客?”姜子牙没有转头,说完就走了回去。

伯夷和叔齐的争吵

姜子牙离开四五天了。饿得发晕的伯夷又开始偷吃山里的蘑菇。叔齐发现后,愤怒地指责他:“你这样太不职业了!”

“不职业?起码我在真正按照他们的方式生活。而你呢,”伯夷粗着脖子反驳道,“每天都服用营养剂,然后全靠化妆糊弄人。”

“他们怎么让我和你这样的新手来接这个任务……我们就是骗子啊。我们拿钱,帮别人诈骗,公关公司就是干这个的。求求你,别再说我们这是为了艺术。”叔齐特别害怕伯夷谈艺术:伯夷说得越严肃,他就觉得越可笑;伯夷说得越深刻,他就越觉得整件事情都是狗屁。

“伟大的艺术有时会在你想象不到的地方出现。”伯夷依然没有放弃教育叔齐,他一直把艺术教育视为己任。

但叔齐就像孙悟空听见紧箍咒一样,无奈而痛苦地抱着自己的头,“你也好意思把你的表演叫做艺术?你那些夸张做作的姿势一看就不像生活中的人。还有那些演讲,跟我们原来准备的台词差了多少?一个演员的表演这么不真实,甚至连台词也记不住,还谈什么艺术?”

“表演不完全是为了展现真实的一面。我是演绎理想中的人,戏剧式的夸张能在这里起到……”

叔齐打断他,“那你说说,你能见商纣王又是怎么回事?什么帝辛高大的背影,你还能再弯一点吗?”

伯夷无奈地叹了口气,似乎不愿再和这样的俗人交流,但沉默片刻之后,又觉得不能不为自己辩解:“如果我们从几千年前后看伯夷和叔齐,他们就像一个点,除了书上的几句话,什么都没有。但我们在此刻此地看来,他们应该是完整的人,那些忠诚和疯狂并不是他们生命的全部。他们也有复杂的记忆和一言难尽的情感。在我看来,他们对纣王忠诚肯定还有其他因素。”

“那你的意思是他们爱上了纣王?”叔齐哭笑不得,“爱上了历史上最有名的暴君之一?”

“不是,我是说不一定。纣王虽然残暴,但他精力充沛,文武双全,这也是历史公认的。所以他们对纣王的情感一定是纠结的,梦到——”

“行了,行了,行了……你是蘑菇吃多了,才会产生这些幻觉。”

“无意识中流淌的才是真正的自己,拉康——”

“拉康是三千多年后的事情!而且拉康也是我们公司的演员演的,就是那个大鼻子的法国佬皮雷,在公司年会上耍酒疯非要露点的那个……他在演拉康之前,连亚里士多德是谁都不知道。”

“那又如何?我们的表演无法掩盖那些人在历史上的璀璨光芒。尽管历史是被语言操纵的,但那些真理的光芒总能从层层掩盖中照射出来。”

“那不正说明我们的表演没有什么意义吗?”

“表演的意义在于我们,不在于他们。”

叔齐摇了摇头,“我终于明白你为什么在戏剧界混不下去,最后沦落到公关公司来了。”

“我曾经在北京最大的剧场里演过《等待戈多》,演过《罗森克兰茨和吉尔登斯特恩已死》,而且都是主角!”

“罗森克兰茨和什么?”

“罗森克兰茨和吉尔登斯——”伯夷一字一顿,想把剧名说清楚,但还是被叔齐打断了。

“别,我不想知道,算我多嘴。我们现在不是演舞台剧啊,别人不能知道我们做的事情。你想到的赞誉和掌声是永远不会有的。”

“这才是最彻底、最纯粹的表演啊!人类历史就是一个舞台,每个人看他人都像看一出戏。我们是怎么样的并不重要,我们看起来怎样对他们才重要。我们现在拥有的是最终极的舞台,我们的表演将永远被铭记,到了四千年之后,人们还会反复提及。”

叔齐明白越争辩,伯夷就越高兴;自己越反驳,伯夷就越坚信自己的想法。于是他摆摆手,沉默了半晌,又问:“你到底看见兔子没有?”

“也许吧,也许是那些蘑菇的原因。”

“那天我也看见了。它蹲在一簇灌木旁边,灰不溜秋的,很不起眼。”

“你也看见了?说明这不是我的幻觉?”伯夷脸上露出难以掩饰的失望。

“怎么,不是幻觉你倒觉得失望?”

“我以为这是我天才的艺术灵感产生的幻觉,因为兔子有迷幻的隐喻,《爱丽丝梦游奇境》里,就是一只兔子将主人公带入虚幻世界的。一百年前,电子迷幻剂盛行的时候,迷幻剂制作者也喜欢用兔子作为进入幻境的开头。兔子有着强大的生殖能力,缺少自我意识,而且寿命短暂,它代表着被性欲主导的无意识的短暂人生,就像厄普代克的小说。这些都可以让我们的表演在深度上得到延伸。”

“你说那只兔子戴着顶帽子?”叔齐问。

伯夷脸一红,“艺术需要,改编事实是可以理解的。”

“你那些都是胡说八道!兔子戴帽子?那它的耳朵怎么办?我觉得,那只兔子是公司派来监视我们的机器人。”

“监视?”伯夷激动起来,却因为血糖偏低而眼前发黑,他缓缓地坐到地上,捂着头,发出难过的呻吟。

“你没事吧?”叔齐走过去,帮他躺到蒲垫上。

“公司为什么要监视我们?”

“防止我们做出违反规定的事。尤其你是第一次出任务,他们更不放心。”

“他们也太小看我了。我是有艺术抱负的演员,不是……你在干什么?”伯夷突然感到上臂一阵刺痛,发现叔齐正将一个注射器插到他的胳膊上。

“别动,这是营养剂。你现在严重营养不良,应该补充一点儿。”

伯夷似乎受到了莫大的羞辱,他瘦骨嶙峋的身体突然爆发出巨大的能量,一把将针管拔下来,然后高叫道:“谁也不能破坏我的表演!”

老妪来诘问

终于,一个饥肠辘辘的春天过去了。

漫山遍野的绿草和野花,山间飘荡着柳絮和很多不知名的草种。叔齐身上因为过敏,长满了红色的斑点。夜里他实在忍不住,挠破了两处,伤口反反复复十几天也不能长好。他实在吃够了薇菜或者其他什么野菜,这些玩意儿他从接到这个工作开始已经吃了快九个月,现在他的体重减少了三分之一,身体储备的脂肪早已经消耗殆尽。夜晚睡觉时,坚硬的骨头直接压迫着单薄的皮肤,让他浑身生疼。

然而,最让叔齐难受的,却是伯夷昼夜不停的呻吟声。伯夷已经一个星期没起来了,每天只能咽下很少的野菜汤,喝完之后还会呕吐。尽管叔齐多次提议给他注射一点应急的营养剂,但每次伯夷都坚决地拒绝了。他比叔齐还瘦,大腿像一根竹竿,大腿内侧的皮肤耷拉下来,如同田地里遭了雨的稻草人,填充的稻草都已经漏完,只剩下破旧的布条半裹在弯曲的木棍上。因为躺着的时间太久,而且身上已经没有任何脂肪,伯夷的臀部和背部都出现了压疮。每隔几分钟,他就会痛苦地呻吟两声,或者拼命地咳嗽,努力想把积在肺部的痰咳出来。那是死亡的声音,是人最后的挣扎,叔齐每次听到都觉得毛骨悚然。

还好,应该出现的老妪终于来了。

她手里拿着飘满香味的面饼,一边津津有味地啃着,一边心不在焉地推门进来。

伯夷和叔齐正准备对这个老太婆发表一番关于不食周粟的演讲,不想那个老太太一摆手,让他们停下来,“走,到集市上说。”

“什么意思?”

“这话对我说没有用,只有对很多人说才有效果。”

叔齐和伯夷睁大眼睛,惊诧地看着眼前这个衣衫褴褛的老妪,“难道你……”

“是你们的老朋友让我来的。”

“但……”叔齐一下明白,姜子牙一定是听了他们的话,才想起派个人来,利用他们的逻辑除掉二人,“会有历史上那个真的老妪来跟我们说的。你来说,不是影响历史了吗?”

“谁说不是一样呢?真的,假的,有什么区别!”

“可这样就意味着我们改变了历史啊!”

“也许这意味着我们根本没有改变历史。”伯夷挣扎着站起来,虚弱地喘着气说道。

“可……”

“她说的对,我们得到集市上说,这样才有意义。”

伯夷和叔齐跟着老妇人来到集市上。几个月没见到两位王子的村民一下子就围了过来。由于目睹了墨公信和墨公达两位公子的几次演讲,这里的村民已经成为当下全国最重要消息之一的传播者。对这一殊荣,他们非常自豪。

“我今天来,是要问两位公子一些问题。”那个老妇人先说话。她一边把人招到他们周围,一边把面饼装进怀里。

“什么问题?”伯夷虚弱地问。

“他们比上次更瘦了。”

“没饿死简直是奇迹。”

周围的人纷纷议论道。

那个老妇人没搭理村民,也没有提高声音,“你们是不是傻子?”

“当然不是。”叔齐有些愤怒,不是因为她问的问题,而是因为她那毫不在乎的态度。

“如果你们不是傻子,那为什么执意不吃周朝的粮食?”

“我们已经解释过了,也许你年纪大了,忘了或者根本听不明白,”叔齐回答,“我们忠于殷商正朔,不认同叛贼的统治。”

“殷商王权不也是从夏桀那里抢来的吗?”

“这……”叔齐犹豫了一下,伯夷接过话说,“我们家族世沐殷恩,而夏朝的帝王对我们没有恩惠。”

“所以你们说不吃周朝的粮食,只吃野菜?”

“是。”

“那野菜好吃吗?”

伯夷和叔齐没想到她会这么问,一下子不知道怎么回答。叔齐愣了一下,“当然不好吃。”

“没有这个好吃?”老妪又把面饼从怀里掏出来,撕下一块,放进嘴里嚼起来,“要不是我的牙齿不好使,我一口就能撕下一大块来。”

旁边的人看见老妇人疯疯癫癫地吃起东西来,而公子智和公子允两人眼巴巴地在旁边瞧着,觉得有点儿滑稽。不是谁笑了一声,之前庄严肃穆的气氛一下子就消失了。

“你到底想说什么?”

“我一个老太婆,什么也不懂,哪能轮到我跟二位王子说什么!我就是好奇,你们不想吃这面饼,或者猪肉、牛肉什么的吗?”

“这不是想吃不想吃的问题。”

“这么说,你们还是想吃了?”老妇人又问。

“我说过了,这不是……”叔齐着急地辩解,四周人开始哄笑起来。

“我生了四个儿子,一个比一个能吃。小四儿小时候生气,说不吃饭了,结果他碗里的粥马上被其他三个儿子抢光了。饿着算什么本事啊,也吓唬不到别人。”

伯夷和叔齐这下明白,这个老妪肯定是姜子牙指使来的,就是要故意让他们出丑,这样他们的影响力就被削弱了。

“正直贤良的人……”伯夷扶着叔齐的肩膀,用微弱的声音试图向人们讲述舍身成仁的意义。

但老太太又打断了他的话,“你说粮食是周朝的,所以不吃。那这野菜,这山里的柴禾,不都也是现在的大王的吗?”

围观的人不约而同地表示这话有道理。

伯夷和叔齐也松了口气,终于问到该问的问题了。

“这位老太太说得没错,君王拥有四海,拥有天下的一草一木。不仅粮食是周朝的,这山上的树木花草走兽都是周朝的。我们既然要和周朝撇清一切关系,我们就连野菜都不能吃!”伯夷站在集市中间的空地上,拄着一根木棍,用尽量大的声音说。

“那你们能吃什么呢?”有人问。

“什么都不吃。”叔齐见伯夷已经很难大声说话,于是接口回答。

“什么都不吃,那不是要饿死吗?”

伯夷剧烈地咳嗽了很长时间,直到满头大汗才停下来,“对于仁义贤德,对于真理,对于守信尽忠,我们二人的性命又算得了什么。”

“为了道义,饿死是无上的光荣。”叔齐也跟着说。

“还都说我老太婆傻,我看你们才真傻。你在这儿饿着,就能把大王给饿死了?”那个老太婆又说。

四周有人发出讥笑的声音。

“我们饿死——”伯夷用尽力气大声喊道,人群在惊讶中沉默下来。没人想到,这样半死的人还有这么大的力气。

“我们饿死,”他接着说,“就是为了让人们知道,有些事情比吃饭更重要,比性命更重要。我们饿死,就是对那些背信弃义的人的指责;我们饿死,就是让那些披着仁义道德的虚伪君主蒙羞;我们饿死,就是让历史永远记住,总有人对周王的作为不满,让后世的人知道他是个说假话、出尔反尔的小人!我们饿死,就是为了让后人记住,在这个时代,不是每个人都麻木不仁浑浑噩噩,不是每个人都会对压迫和不公逆来顺受,对谎言视而不见!”

人群安静了很久。他们听不太明白伯夷的话,但瘦得如同一具骷髅的伯夷此时似乎有了排山倒海一般的力量,他的姿势和眼神让所有人都不觉低下了头,微微颤抖。

那个老太婆也停下了,再也说不出一句话来。

叔齐扶着伯夷,一瘸一拐地离开集市。

看着他们蹒跚的背影,有人突然问:“照这么说,这阳光和空气都是周王的。他们难道还能不喘气吗?”

“嘘!”身旁的人制止了他,“不要添乱了,不要认死理。他们都是十分贤德的人啊!”

这时,伯夷和叔齐唱歌的声音传了过来:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣!”

任务结束

“你看过卡夫卡的那篇小说吗?”伯夷昏睡了一整天,直到傍晚才勉强清醒过来。

“卡夫卡?哪一篇?”

“《饥饿艺术家》。”

“就是讲一个小女孩反抗暴政的那篇?我好像有印象。”

“不是。”伯夷略带鄙夷地看了叔齐一眼,“我不知道你说的那个故事。总之,卡夫卡在那篇小说里讲:‘一个人对饥饿没有切身感受,别人就无法向他讲清楚饥饿艺术。’”

“什么意思?”

“就是说,我现在越来越觉得饥饿也是一门艺术。”

“你知道中国历史上有多少人是饿死的吗?我们有那么多的艺术家?”

“但有几个人是自愿饿死的呢?而且有几个人是把饥饿当作艺术,并为之献身呢?”

“不知道。但我觉得越少越好。”叔齐嘲弄道。

伯夷摇了摇头。他的面庞已经变成灰白色,浑浊的眼球凸出来,枯柴一般的手指微微地不停颤抖着。

“他们很快就来了。”叔齐说,“他们会把真正的伯夷和叔齐带来,这样我们就可以离开了。”

“我现在越来越觉得,他们两人是非常伟大的人。虽然对艺术理论或者现代政治哲学一无所知,但他们凭借与生俱来的本能认定了正义和邪恶,而且他们无意中找到了最适合于中国文化的伟大悲剧。他们太勇敢了,面对死亡,面对嘲笑,毫不退缩。”伯夷虽然身体已经极度虚弱,但一说起这些来,还是滔滔不绝。

“勇敢是勇敢,但我觉得他们有点儿愚蠢。”叔齐反驳道,“他们何以肯定自己就是正义的,并且为之毫不犹豫地死去?如果他们是错的呢?”

“他们是为了信仰。”

“我做这一行那么多年,在历史中穿梭无数次,最深刻的体会就是,信仰是这世界上最危险的东西。”叔齐不以为然。

“你们这些愤世嫉俗的怀疑者,也许你们不会作恶,但你们也无法成为伟大的人。你们永远都只能是自以为是的平庸者而已。”

“我们能不能不要再吵下去了?我饿得难受,不想再说话了。”

“你不能每次都从辩论中逃走,这——”

“停,别说话。”

“你——”

“你听。”叔齐扬起手,专注地听着,干瘦的脸庞似乎一瞬间有了光芒。

外面传来隐隐的轰鸣声。

“他们来了。”叔齐高兴地站起来,“终于结束了。”

他快步走上去,拉开破烂的门,正好看见公司专用的时间穿梭机停在外面,一个工作人员走下来,跟在他后面的是两个自浮型担架。

“他们怎么样?已经死了吗?”叔齐问。

“已经昏迷了,器官严重衰竭。几个小时的事情,最多就一天。”那个工作人员面无表情地说。

他们两人帮忙把真正的伯夷和叔齐放到茅屋的蒲垫上。

“走吧,回去还得吃午饭呢。”那个工作人员催促道。

“再等等吧,等他们真的升天了,我们再走。”伯夷说。

“不行啊,我今天还忙着呢。吃完饭就得把真正的布鲁诺送回去。”工作人员看了看自己今天的行程表,排得满满的。

“走吧,留在这里也没什么意义。”叔齐劝伯夷。

“不,我不走。”

“不走,什么意思?”那个工作人员迷惑不解。

“这种事情由不得你啊。”叔齐走到伯夷身边,小声地跟他说,“万一别人发现这里有两个伯夷怎么办?姜子牙的事情我们就已经不好交代了……”

“这出戏还没演完呢,我怎么能走!我们这样虚伪而拙劣的演出,怎么能对得起他们这么伟大的人呢?”

“那你想要怎么办?跟他们去死?”那个工作人员不耐烦地问,“要死你也不能死在这里啊。”

“反正不能就这样走了!”伯夷红着眼睛,发黑的牙齿呲出来,像一匹快要饿死的狼。

“去你的!”那个工作人员掏出麻醉枪,一枪打中伯夷的脖子。

伯夷眼前一黑,晕了过去。

饥饿艺术家

后来,大约是半年后——也可以说是四千多年后,在北京的艺术区里,多了一位专门进行饥饿表演的艺术家。他把自己称作伯夷——一个遥远却又家喻户晓的名字。

这位艺术家把自己关在一间玻璃房子里,然后在众目睽睽之下绝食一个月。

很多人都在猜测他的动机。《伯夷与叔齐》这部电影已经上映很久了,虽然电影本身乏善可陈,但好在两人在历史上的名气正好介于家喻户晓和籍籍无名之间,这样可以吸引足够多的人。所以很难说这位艺术家是为了电影在做宣传,难道他是在为某个健身俱乐部做广告?但那些以饥饿减肥为噱头的健身俱乐部现在基本上都破产了。或者,他是为了抗议最近频发的食品安全问题?又或者为了纪念卡夫卡诞辰一千周年,所以模仿他笔下的角色以表示敬意?

不论如何,这位艺术家在头一个星期内就吸引了十五万人到场观看。对于这些猜测,他既不反对,也不赞同,只是坐在那里,干枯的脸上带着奇怪的笑容。

但饥饿表演是一件很枯燥的事情,人们很快就失去了兴趣,到后来,连最无聊的艺术评论家也失去了兴趣。

今年新年伊始,他又将开始一次新的饥饿表演。他这次的目标是至少四十五天不进食。虽然听上去非常不可思议,但是人们却不再感兴趣。不过这位艺术家也不十分在意,只是平静地走进玻璃房子,静静地躺在那里。睡觉,看书,喝水,上厕所——仿佛他平时也就是这么生活的。

十几天之后,一个人来见伯夷。

“你好。”他有些尴尬地朝伯夷打招呼。

伯夷见他来,高兴地笑起来,“你好。”

“我来看看你。”

“谢谢。你最近怎么样?”

“还好。刚刚完成了一个任务,才回来。我听说你又演出了,所以来看看。”

“我很好。”

“你的演出……”

“你觉得怎么样?”

“很好,很有趣。”他说了一半停下来,“其实我不太明白。”

“每次到最后的时候,我都会放弃。”伯夷说,“我想和他们一样坚持到最后,但我总是坚持不了。不是怕死,而是特别难受,最后那会儿你会觉得五脏六腑都在相互吞噬,那时我才能体会到他们有多坚强。我想表演出那种坚强,但我越努力,却越发现表演永远不能有那样的力量。我总是在最后的时刻崩溃,不论我尝试多少次。”

来者无言以对,又在玻璃墙旁边站了一会儿,然后说:“那我走了。”

“再见。”

来者摇摇头,转身离开,走出几步又想折回来。他想告诉伯夷,他是自己见过的最疯狂却也是最杰出的演员,但他又觉得这太矫情,最后头也没回地离开了。

他远走的身影逐渐被吞没到拥挤的人流中后,伯夷心不在焉地往那个方向瞅了一眼,嘴里轻轻地哼着四千多年前曾唱起的歌曲:“……于嗟徂兮,命之衰矣!”

伯夷不知道这一次自己能在这间玻璃房子里待多长时间,四十五天似乎是个不可能完成的目标。不过他不是很在乎,毕竟在这个时代,时间和地点都不再那么确定,也都不再那么重要。他有些吃力地躺下,闭上眼睛,梦见不久前他错过的那个首阳山的夏天。

在深林里,阳光恰到好处地透过茂密的树林,如同美丽的精灵一样,在地面上跳出复杂精美的舞步。伯夷看见自己赤脚走在铺满叶子的地上,陶醉地听着鸟儿的歌声。

他仰起头,觉得天空转动起来,那点点阳光变成了光晕一样的旋涡,大块热情的色彩如同梵高的画作一样,缠绕着,碰撞着,整片天空都在欢歌。

【责任编辑:刘维佳】