艺术家只能告诉你这么多

2015-09-10吴琦

吴琦

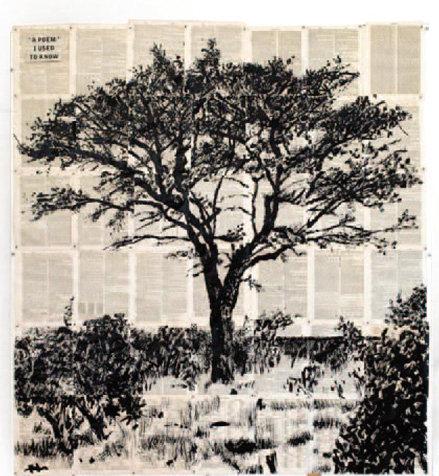

《我曾经知晓的一首诗》,2012年

肯特里奇的话筒没有出声,他摆弄了一会儿,好像在严肃地玩着一个玩具,表情有极细微的变化。如果是写一篇人物报道,这可能是可以被用到的细节。可是他的表现太正常了,甚至没有趁机开一个玩笑——话筒关了,打开就是,没有剩余的意义。

他的展览和他的体形一样,宽大、壮实,但看起来并不肥胖,好像“他们”本身就是一件重大的事情,没有空间容纳肥肉或者小聪明。威廉姆·肯特里奇(William Kentridge),“样板札记”,这是他目前为止在亚洲规模最大的个展,尤伦斯艺术中心筹备了4年。

国际大牌艺术家访华已经不是什么新鲜事,可是每次依然能够搅起很大的动静。好险,肯特里奇没有敷衍了事,这次大吨位的艺术展示,让某些在名声或者新技术的名义下蒙混过关的展览相形见绌,真正地带来了高标准。

《我不是我,这匹马不是我》,2008年

对于他这样一位功成名就、广泛涉猎过剧场、素描、动画、雕塑、歌剧等不同门类的艺术家而言,整体性的展示相当困难。肯特里奇说他一直保持着对绘画(drawing)及其各种形式的兴趣,这为整个展览找到了思路,并且最终很好地执行了这一点。一切由笔触在主宰。无论在令人炫目的拼贴、雕塑、视频作品中遇到什么理解的困难,都可以不断回到这个起点,辨认出它们的结构是什么,组成那些动态影像的基本单元是什么,从而开辟出一条理解艺术家的小径。整个空间所保持的黑色基调,保证了这种基本性。和许多潜心绘画的艺术家不同,肯特里奇的绘画是粗糙的,甚至散漫,充满动感和变化,从而衍生出意义。

“不忘初心”如今是一句恶俗的表达,但在“变化”成为陈词滥调的当代艺术领域,对基本单元的暴露,实在是一件可爱的事情。而且,这种暴露是主动和自觉的,肯特里奇从不介意在采访或者公开场合解释自己的方法和意图。他的说法是,艺术并非一个主题(theme),而是一个过程(process),或者意图(intention)。难怪他让人想起珂勒惠支、戈雅,或者杜尚。无论他们通过作品怎样组合、拼接,自我与世界的关系总是异常清晰——非常具体,没有噱头,又无比抽象,充满隐喻。而在肯特里奇的个案里,他的艺术世界相当自然地成为现代性的一部分,而不是刻意展示它。

展览重新布置、几乎再造了尤伦斯的大展厅——分为两层,以及许多小展厅,不同系列的作品分置各处,又彼此打通相连。空间的丰富性,本身就是造景。而在报告厅里,肯特里奇大谈他从中国的“除四害”运动里发现的那些描绘苍蝇、蚊子的招贴画时,不知从哪儿传来一阵腌制食品的气味,又像极了他在碰触严肃的政治话题时所保持的幽默感。

他所保持的严肃,可能是他作品中最迷人的部分。这次展出的他对样板戏的研究笔记,以及更早期的动画作品,直接反映南非的政治经济状况,不偏不倚地切中了我们对于“大师”的经典释义。在那些黑白的迅速生长、消失和运动的图画中,坦率而且准确地表达了南非的处境——种族隔离、经济起飞的秘密,就连远处废弃的矿山(Mine dump)所构成的天际线,依然在今天的南非可以看见。这让我不禁想象艺术家在约翰内斯堡的生活,在那样一座没有安全感的城市里,他一定也住在一所被围墙、栏杆、植物、电网所包围的大房子里,可能位于某座远离市区的山上,家里的电话连通着保安公司的应急网络,要经过几道大门才能进入,而且,一定很富有。