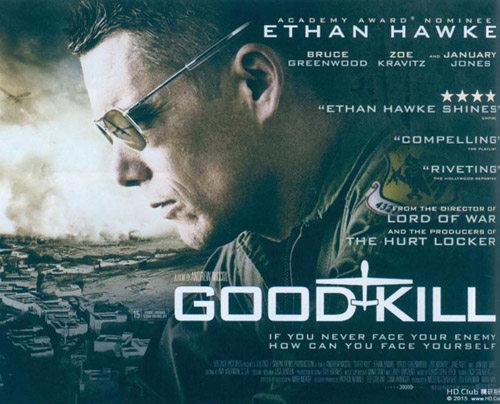

从《善意杀戮》影片看无人机操纵员心理问题

2015-09-10赵江峰佟鑫

赵江峰 佟鑫

《善意杀戮》(《good kill》)是第一部描述无人机操作员身心疲劳以及妨碍其家庭生活的写实军事电影

2006年,美军能同时动用的无人机只有12架,但3年以后,已经增长到50架,而目前全球各地,在同一时间内美军约有65架无人机在执行巡逻任务!为了能达到24小时不间断地监控甚至出击,早在2009年,美国空军训练的无人机驾驶员数量已经超过了一般飞机的驾驶员,但这仍满足不了在全球各地执行任务的需求。

2008年,美国海军研究学院的特瓦瑞纳斯等5位人员调查研究后发现,MQ-1掠食者无人战机的驾驶员除了很可能发生严重疲劳外,还会妨碍其家庭生活。他们在报告中直言,相较于其他“高任务需求、但低任务节奏”的武器系统操作人员,需轮班执勤的无人机操纵员明显更为疲劳。虽然这种轮班制度已有改进,但因值班期间睡眠质量下降(受访谈者当中有超过一半宣称,每日缺乏睡眠的状况已经对工作效率和安全造成影响),人力缺乏导致机组人员身体恢复的时间过短,以及负面的家庭关系,都会使疲劳状况恶化,失眠加重,即使采用新的轮班制,亦无法提升工作效率!

2011年,航太医学学院的研究人员将MQ-1掠食者与MQ-9收割者这两种无人机操纵员进行对比研究,在访谈426位操纵员后,他们得出的结论是,由于无人机大量执行情报收集、侦察甚至精确攻击等任务,导致操纵人员的工作时间上升(现役受访者当中有90%以上,每星期要工作40~50小时),轮班频繁,接触战斗相关事件(亲眼目睹敌方物资甚至人员的毁灭)的次数增加,导致26%的现役人员(以及13%的预备役人员)出现严重疲劳,多数接受采访者都表示没有获得相关的心理咨询,使得现役人员发生工作与情绪疲乏的几率,是其他人员的两倍以上。

同年,另一个研究小组对600名掠食者无人机、264名全球鹰无人机操纵员及600名志愿人员的心理压力进行研究,结果发现其主要的压力来源都和任务有关,例如工时长,人力少,人机介面操作困难,工作地点变换,以及对职业生涯的忧虑等。若以工作属性来区分,负责远程无人机(如全球鹰)的操纵员,其情绪疲乏和负面工作态度的状况最为严重,其次则是那些操纵掠食者、收割者等近程无人机的驾驶员,至于非战斗人员的状况则最轻微。减轻任务造成的压力,对企图留住无人机操纵员的空军官员来说,是当务之急。

MQ-9收割者无人机发射导弹的情况

在这些研究报告中发现,造成无人机操纵员压力的原因具体有下列几项。

无论是战斗任务或进行监控,这些无人机操纵员在下班后,便从“战区”开上几英里的车回到家中。而家里还有另一些压力在等着他(如影片中接孩子放学、夫妻相处等生活内容)。而要在差异如此巨大的现实当中快速地切换,给操纵员们带来独特的心理挑战。

由于无人机在阿富汗与伊拉克作战成效卓著,因此十年来对无人机与驾驶员的需求越来越高,即使无人机操纵员的人数在增加,还是无法满足高任务量的需求,因此只好延长现有操纵员的工作时间,以确保无人机在天空中飞行的需要。

与传统飞行员在任务完成后尽快离开目标区相反,无人机操纵员有可能必须一连数天监视着同一个地区。在攻击之前,他们可能已经观察目标一段时间,甚至看到敌方的家人。在攻击之后,则亲眼目睹自己所造成的惨状(传统飞行员只会在返航后听到伤亡数字),因此不仅会带来更大的压力,有一部分人甚至已经出现了创伤后压力失调(post-traumatic stress disorder,PTSD)的症状。

空军方面除了将同一时间内各地飞行的无人机数量加以控制外,也开始重新考虑无人机操纵员的运用方式,例如重新评估整个轮班制,将任务周期由每星期改为每月,机组人员的假期由2天延长至3天,引进更多人力,提供心理咨询服务,甚至协助他们规划职业与个人生活。

电影中,汤米少校只需坐在位于拉斯维加斯空军基地内,动动手指就可远程遥控数千里之外的无人机攻击塔利班

到2013年,武装部队健康监控中心则进一步将无人机操纵员与传统军机飞行员做比较研究。该研究指出,当许多一般单位的士兵能因团体凝聚力而降低心理问题的发生率时,无人机操纵员们却因为工作时间问题与团体疏远,缺乏团体对他们的精神支持,因而更易受到心理与情绪压力的影响。上述心理健康问题一度在2009年达到高峰,参与研究的Otto博士推测,这些心理问题和当时增兵伊拉克的行动有关。此外,她更认为,由于无人机操纵员都很害怕自己会因此被停飞,所以可能未将心理健康方面的问题向医护人员说明,实际的情况可能比研究结果更为严重。

前无人机操纵员Brandon Bryant(他在驾驶无人机近6年后离开空军,并在退役后的几个月经诊断确认为有PTSD症状)对某一次任务表示:“我几乎是以麻木的方式值完夜班”,“然后就回家,没有人想讨论这次任务,或是他们在任务后的任何感受”,“我觉得自己像个懦夫,因为那些被消灭的人压根不知道,我是在半个地球以外对付他们的”。另一位无人机操纵员虽然在行动中保护了那些在阿富汗道路上遭到袭击的陆战队员,但其心理上的困境仍相当明显:“在无线电中,我们能听到那些陆战队员呼叫援助的声音”,“于是上校便下令我发射一枚地狱火导弹。当这枚重达47.6kg的弹药爆炸之后,路上只剩下一个冒烟的弹坑”,“我当时吓坏了,全身都在发抖。这和我以前经历的事情完全不同,夺取他人性命并不是一件容易的事情。假使你是第一次这样做,必定会有很糟糕的感觉”,“虽然一旁有很多人祝贺我,告诉我我达成了应尽的任务,并保护了那些陆战队员,但这一切还是令我沮丧”。

近来美军对PTSD的认知,已逐渐转变为“道德伤害”,也就是说,焦点从“一个人在战争当中所承受到的暴力”,转为“他对自己施予别人的作为或不作为的感觉”。就某种层面来说,用刺刀杀死敌人或发射一枚导弹打击敌人,其血腥的结果以及对良知的冲击是相当大的,更何况无人机上精密的光学镜头可以将攻击所造成的伤害传回给位于几千公里以外的操作人员。以Bryant为例,他只是负责探测仪器,或是提供情报给战场上的友军单位,而不是真正地实施打击,但当官方报告出炉,告诉Bryant“你协助了多达1626个敌人目标的摧毁”之后,他感到就好像是自己杀死了那些人一般的沉重。

M Q - 1 掠食者与MQ-9收割者两种无人机以挂载地狱火导弹作为主要空对地武器。图为MQ-1掠食者无人战机正在挂载地狱火导弹的情景

某些专家认为,要解除无人机操纵的罪恶感,最好的办法便是建立一个像苹果手机的Siri语音程序控制介面,利用这个虚拟的、更为自动化的副操纵,来作为心理上的缓冲。简单地说就是,他们可以把消灭敌人的罪恶感转嫁到这个拟人化的使用介面上,认为是“它”杀死那些人的,从而让自己的感觉好过一些。但对此作法,斯坦福大学的专家却持保留态度,他们认为,虽然系统控制介面的改进设计可以改变对操作人员的心理冲击,但因目前的无人机仍需人类操纵员进行监控,因此在长时间的控制之后,仍会让操纵员有种“我才是真正的战斗人员”的感觉。等到要发射武器摧毁目标时,操纵员仍很难摆脱那种“是我开火发射”的心理。

电影中,汤米少校遥控MQ-9收割者无人机发射地狱火导弹袭击塔利班恐怖组织目标的画面

汤米少校担任无人机操纵后,和太太的关系紧张,家庭生活中与孩子的互动也变少

若无人机能变得更有“智慧”,让人类监控的时间得以缩短,甚至仅在发现可能的目标后才警告操纵员,并由其决定是否要开火的话,操纵员便可能因此减少“我要对攻击结果负全责”的想法。若使用者感受不到什么战斗压力时,便可能很自然地决定发动致命攻击(影片中那位藉由电话遥控指挥攻击的中情局人员,便是一个最好的例子)。当内心保留某种罪恶感时,反而会使无人机操纵员更慎重地决定是否攻击。因此,如何将部分责任交付给机器/系统,并维持操纵人员的心理健康,两者间必须达到巧妙的平衡。

依照当前的任务需求和编制,在全球同一时间同时进行的65项空中巡逻任务中,每项均须动用3~4架无人机,而它们则需要约180名操纵员、情报与通信专家,以及维修技师(全球鹰无人机的编组更高达400人)的支援。假使整个无人机队满编,应有多达1700位操纵员。但在缺员超过700多人的状况下,空军只好让那些原先驾驶军用飞机的飞行员甚至后备人员,成为应急的无人机操纵员,以满足五角大楼对全球进行即时影像监控的需要。

目前,美国空军约有1000位代号为18X的无人机操纵员,而每年则有约180位新人从新墨西哥和德州的两个空军基地毕业。但每年却有多达240位无人机操纵员选择退役。2015年初,一份致空军参谋长Mark Welsh将军的备忘录中,便提到“无人机操纵员的进一步流失将会妨碍无人机近年来的战备与作战能力”!

面对人员流失的问题,空军以很简单的理由“他们是因工作过度选择离开”来带过,其实无人机操纵员除了内心所承受的冲击和震撼以外,其他如被别的空军同胞视为次等公民,甚至被嘲讽是“失落的一代,只能坐在几千里外的屏幕后方打一场懦夫战争”,以及高到吓人的飞行时间(相较于一般美国空军驾驶员每年飞行最多300小时,无人机操纵员每年飞行时间可达900~1800小时),每月2~3天的假期根本不足以处理家中琐事或放松休息等,都会让他们觉得自己像是指针已达红线边缘的发动机。一位在《卫报》上发表意见的前任无人机影像分析员说:“当你一再地看到许多人伤亡后,它就会成为一个不断在你脑海里播映,让你祈求这一切根本不曾发生过的痛苦片段!”也许就是因为种种高昂的代价,才让这些无人机操纵员难以体会自己作为的价值,而黯然选择离开。

编辑/郑双雁