中国纪录片产业化滥觞?

2015-09-10李少威

李少威

“广州纪录片节”已经成熟起来的国际纪录片投资方与制作方对接的模式,事实上已经形成一个有规模的交易市场,从中可以看到中国纪录片产业化的希望。

在iDOCS国际纪录片论坛发起人郑琼看来,中国的纪录片连一个行业都没有形成。由于独家欣赏过许多国际一流水准的纪录片,她甚至认为中国纪录片与国际水准相距至少50年。

承认差距是必要的,而看到自身的提高同样重要。2003年创办,走到了第13个年头的中国(广州)国际纪录片节(GZDOC,以下简称广州纪录片节),多年来已稳居亚洲第一纪录片节的位置,在这个平台上可以看到蓬勃的生机与发展欲望。欲望是最大的社会动力,它通过这一窗口,急切地与世界交流。

而“广州纪录片节”已经成熟起来的国际纪录片投资方与制作方对接的模式,事实上已经形成一个有规模的交易市场,从中可以看到中国纪录片产业化的希望。

2015“广州纪录片节”共吸引了来自全球88个国家和地区的3612部/集作品参加评优、展播、方案预售和交易,其中参与“金红棉”优秀纪录片推选的纪录片有2264部/集,“广州纪录片节”的国际影响力可见一斑。

在最终评出的17部“金红棉”优秀纪录片中,12部来自中国,另有两部是中外合拍。这一结果能否说明中国的纪录片水平,回答起来仍需谨慎。

在中国,纪录片还是一个比较小众的影像领域,按广州一个涉及纪录片制作的互联网视频公司负责人田磊的说法,这几年还只是“一帮人在玩”,而且产品大多不挣钱,因为缺少市场力量的介入。

市场力量缺位,直接表现出来就是很难找到投资者。国内纪录片如果一集的制作费用投入能够达到20万元,已经算比较难得,有时甚至只有五六万元,不到西方一些国家单集投入的零头。这并非危言耸听,英国著名纪录片导演奈吉尔·马文告诉《南风窗》记者,他与BBC合作的纪录片,经常一个小时的制作费可以达到150万英镑。

马文主要从事昂贵的自然类纪录片的制作,而自然类纪录片在中国目前甚至还处于寻求“零突破”的状态,最重要的原因就是没有市场。田磊说:“谁买啊?假设制作费一集100万元,可能卖出去只有120万元,找到了播出机构,播出机构再去找广告商,同样很难。”

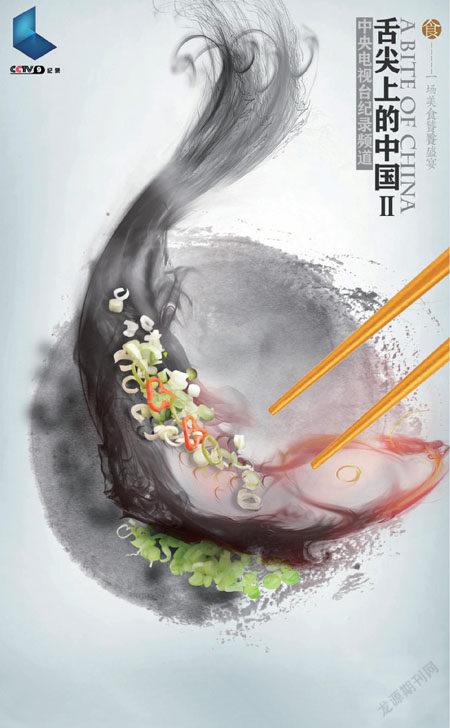

尽管如此,纪录片的商业化已经起步。2012年5月,《舌尖上的中国》播出,引起万人空巷的纪录片观赏潮,虽然谈不上赚钱,但这个领域的群众基础显然得到了很大程度的拓进。《舌尖上的中国2》的单集投入超过100万元,创造了一个里程碑。

不过,这与动辄投入数千万元乃至上亿元的综艺节目相比,还是难以启齿。

如果制作出一个片子但观众不爱看,问题一定不在观众。

板着脸说教,大量使用文献资料,在片子中过度注入价值观引导,而且动辄十几集乃至几十集—这样的纪录片风格,注定会将资金和观众一同拒之门外。

这往往是一种“模式”的结果:定向制作。

因为从市场上很难找到钱,迫使从业者将金主的目标转而指向了政府、事业单位,或者一些大型国有企业,承接它们的定向采购。比如修一座规模和技术难度上都属空前的大桥,建设单位会希望将过程记录下来作为资料,同时满足宣传需要,就会愿意花钱定制。工程的投资量非常大,制作纪录片的费用只是九牛一毛,所以双方一拍即合。

“对于拍摄者而言,此类题材也有一定的记录价值,所以做出来就像是某种有点新闻价值的软文。”田磊说,“由于投资方不缺钱,所以他们很容易找到播出渠道,非但不向渠道要钱,甚至还花钱求播出。”

看上去,整个生产和呈现的链条都完整了,但事实上这与商业化无关。

有一些老派的纪录片“玩家”们,对待纪录片的态度比上面的例子要纯粹得多,因此也就更具独立性。不过他们同样存在某种局限,喜欢把镜头对准非主流人群,有一种猎奇趣味,同时在片子中标榜批判与反思。西方社会对中国的兴趣,往往正聚焦于这些方面,所以这样的片子不时在国际上获得奖项,然而回到商业价值上,还是亏本买卖。

如果强调纪录片的思考深度,那么它的受众群应该重点考虑社会精英,但精英对非主流故事往往不感兴趣。然而,消费的是精英,投资的也是精英,这就在供需之间造成了强大的张力,老牌“玩家”们应该说在方向上出了问题。当然,这也和精英已经不太看电视有关。

精英不爱看,大众也不爱看,制作者就难免落入孤芳自赏的境地。如果要把目标受众对准社会大众,则又存在娱乐性不足的问题。

不能正视纪录片的娱乐性是尴尬出现的重要原因,马文说,教育性与娱乐性兼具是纪录片必须有的气质。

马文那些名气很大的纪录片,比如《史前公园》、《海底霸王》,与中国社会理解的纪录片概念并不完全相符,它们结合了纪录片、商业电影和综艺节目三者的特质,于是突破了精英局限,而变得老少咸宜。

田磊认为,尽管数量有限,但关注主流话题和主流人群的故事的纪录片,在中国也已经起步。他今年带着一个名为《重建中国皇后号》的提案参加“广州纪录片节”,寻求广东省扶持资金的帮助。

“广州纪录片节”提供了一个类似于交易市场的平台—“纪录片商店”,让方案制作方和投资方在这个平台上对接。更有意义的一面是,它扩大了市场边界,即把中国的题材、中国的制作方与国际市场连通起来,让资金来源和销售渠道都有了更大的空间。几年里中国最成功的纪录片之一《归途列车》,于2007年来“广州纪录片节”寻找投资。而作为第一部官方意义上的中外合拍独立纪录片电影《千锤百炼》,也是在这里接触洽谈了第一笔国际投资。

中国纪录片制作者在这里找钱,而外国投资者则在这里找题材。“广州纪录片节”组委会常务办公室秘书长刘军说,全世界对中国的题材都非常感兴趣,“广州纪录片节”给了国际纪录片行家们与中国合作的机会,而中国、广州也可以借此与世界交流和对话。

作为一个有待开发的巨大的潜力市场,中国是不容忽视的。2003年,“广州纪录片节”的前身“广州国际电视纪录片学术研讨会”有17个国家的30多名纪录片人参加,今年的规模扩大到88个国家、1500多名专业人士。“广州纪录片节”不提供食宿,还要收取每人1000元的注册费,但每年人们还是从世界各地千里迢迢地赶来。

《南风窗》记者在本年度的“广州纪录片节”上还遇到了一些国内纪录片专业人士,他们不是来寻求资金,而是前来向著名的国际同行“取经”,探寻共同工作的可能性。一名四川制作人对马文表示,如果可以合作,拍摄费用完全可以由乙方承担,而且其拥有的地域资源优势可以保障拍摄的顺利进行。

隐约之间,似乎看到“市场换技术”的另一种版本。

对于广州这座城市而言,13年前决定办节也许未必预想到今天的景象,现在这一盛会已经成为广州的文化名片之一,也成为了中国纪录片产业化路径在国内最理想的起点。

这个平台,正在开启中国影像界的一个重要的人文领域。国家新闻出版广电总局副局长田进在开幕式致辞中表示,讲好“中国故事”,一定要关注中国人。他说到一个很有意思的比方:“人”这个汉字,从甲骨文、金文、小篆、隶书到楷书、行书、草书,“人”字的形状从最初的佝偻、束缚、拘谨逐渐变得挺拔、自由、舒展。

对于中国纪录片而言,这是一个令人向往的隐喻。