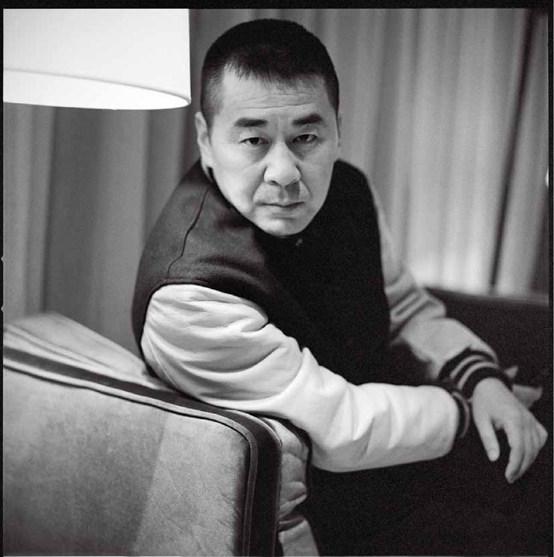

“勺子”陈建斌

2015-09-10钟瑜婷

钟瑜婷

图/本刊记者 姜晓明

电影《一个勺子》是陈建斌的导演处女作,讲述西北农民拉条子一家跟一个流浪勺子(傻子)的故事。

北方的12月天寒地冻。成群的乌鸦在这片天津的荒郊上空盘旋。空气很冰,连混杂其中的牛粪味也好闻起来——不过这冷不足以消解附近村庄大妈们的热情,她们像麦浪一样涌到片场。看见陈建斌下了房车、迈步而来,一位大妈拖曳着尖声叫道,皇上驾到!人群一阵哄笑。

天开始黑,来的人更多。每双眼睛都带着兴奋,窥视镜头前的陈建斌。

陈建斌本来都挺想回宾馆了,一看这些老乡的热情,他不禁自责,“哎呀,陈建斌,你不能这样。想当初你不也这么充满好奇?”

人到中年的陈建斌遇上了可怕的“自我否定之否定”:对演戏的厌倦感不断缠绕他。更恼火的是,他觉得自己不懂珍惜,这比厌倦本身更烦人。

困惑让他有话想说。于是他自编自导自演了影片《一个勺子》。这电影为他赢得第51届金马奖最佳新导演和最佳男主角。他又凭《军中乐园》获最佳男配角,上演了金马奖前所未有的帽子戏法。这两部戏也让他对抗了厌倦。所以在颁奖典礼上他三次说,“我已发现永远爱你的秘诀,永远作为第一次。”

早在1999年,陈建斌就写了自己主演的剧本《菊花茶》,拍电影这事也说了很久,但一直没再遇上好故事。直到14年后,他一口气读完河北作家胡学文的中篇小说《奔跑的月光》。

故事乍一听很简单:西北农民拉条子为帮入狱的儿子减刑,给了大头哥5万块钱。儿子没回来,他想跟大头哥要回钱,途中被流浪的勺子(傻子)跟上。勺子甩不掉,逐渐变成家人。突然一天勺子被第一拨家人带走了,之后一拨拨自称是勺子家人的人接踵而至,拉条子被怀疑成人贩子,他弄不清到底谁是勺子家人……一边读,陈建斌一边在脑中写剧本,连找谁来演都想好了。

拉条子的故事戳醒了他一个堪称愤怒的记忆。那是几位小学生扶了老人被讹告的新闻。“我当时非常震惊,你说这小孩,他的一生,还会相信这个世界吗?”

这也是他长久以来寻找的“关于一个人和内心某种东西斗争的电影”。因为善良,“勺子”给自己带来无穷麻烦。“一个人活到40岁才恍然发现生活是一场巨大的误会。”这种荒谬感正是故事击中他的因素,也是中国社会的焦虑。“比我们看到一个人摔倒不去帮忙更坏的事情是,我们对过去的价值观、人生支柱性的东西产生了怀疑。这才可怕。”

导演蔡尚君评价电影对中国荒诞的现实有一种轻盈的批评性,非常黑色幽默,没有陷入泥浆感。

陈建斌把剧本发给蔡尚君,后者看了很兴奋,问谁写的。陈建斌说,我写的。“不是文字漂不漂亮,关键是结构和线索,实实在在,干干净净,像石头垒在那。”

“拉条子寻找真相最终有答案吗?”

“没有。他继续找,所以他傻嘛。”

在蔡尚君看来,结局意味着改编者对待世界的态度,体现电影真正的水准。陈建斌也遇到这个坎。他写完初稿,不满意结尾,特别焦虑。过了一两个月,突然找到了合适的表达。拉条子最后戴上勺子的帽子,“现实发生了置换。”

演员陈建斌的功力在导演陈建斌身上得以延伸。蔡尚君是惟一到现场探班的导演。有场戏他不得不服:陈建斌找王学兵要钱,在门口等王。陈找了一台非常大的道具车,钻进车底擦车,车太高了,王学兵也没看到他,车子启动他才从底下忽地钻出来,说“大头哥大头哥”,王学兵一刹车,他趴到车头说,“是我呀。”“这其实是很水的过场戏,但他这样拍就特别好玩。一个猛兽一般高大的车,他一弱小的农民,车一启动差点压到他,尴尬、卑微一下出来了。这就是演员有的创造力,他是通过情感去想象,一说这个情感大家都能理解,但怎么通过演员的形体和现场关系表现出来不容易。”

“我当时也想怎么弄好,就是没想到,我看他站在那里琢磨了一下,他就找到了。”蔡尚君说,“演员当导演的特别多,他作为一个好演员,感受力不同,能创造出不一样的东西。”

演员陈建斌喜爱即兴表演,导演陈建斌也常常“现场来”。一场商场里勺子跟随拉条子的戏,陈建斌看到一条头盖布,就直接把头蒙起来了。“这种随时用道具的能力,拍出来特别真实。”

《一个勺子》的剧本是陈建斌出演《军中乐园》时写的。凭戏中老兵老张一角获得金马奖最佳男配角时,他看上去很不安,表达重复又磕巴。“不是兴奋,我真的非常紧张。我那天有5个提名,一个没拿上多尴尬啊。在那坐一晚上,至少要有一个。”

《军中乐园》导演钮承泽在台下抹了一把泪。“我也不是因为兴奋。”钮承泽说,当陈建斌领奖时,屏幕上正是老张的脸,而他透过“老张”,看到了千千万万人的脸。“‘他们’终于被看见了,建斌的表演做到了这件事。他为那些背负民族荒谬、永远无法回到家乡的年轻人,做了很好的注解。”

“他们”也包括钮承泽的父亲。钮父是国民党老军官,有一年终于跟去德国访学的三叔通上电话,父亲在电话这头喂了一声,立刻嚎啕大哭,全家哭成一团。壮年时期就被诊断为渐冻人的父亲最后20年被禁锢于病床上,始终没能回大陆。

陈建斌被这个故事打动,一口答应出演。“这导演是真的有话要说,这很重要。”

事情发展得并不顺利,陈建斌连拍两部戏太疲累,觉得演不了“士兵”这个角色,提出辞演。直至一天他在一堆年轻士兵的照片里看到一个老兵,身材特别颓,完全没肌肉。他的信心来了,“我要演的就是这个人,这老兵已经放弃了渴望的东西,肉体上也就彻底衰败了。”

辞演一事给钮承泽带来阴影,陈建斌对角色又有自己的理解,两人难免有分歧。逐渐地合作开始“相当愉快”。钮承泽发现,“他给了一些很好的东西,超过了我原本的设定。”有一场戏是在金门北山断崖上,陈建斌对着海那边狂吼,“娘,俺想你!”泪水沿着脸上的皱纹下来。阮经天和钮承泽哭成一团。

陈建斌说,演员是“导演内心动机的完成者”,同时演员又“都是在别人的故事里流自己的眼泪”。那天拍了一整夜的戏,向来恋家的陈建斌思乡情绪泛滥,“随便放大一点就是那个情绪了。”家于他而言是人生的核心。某场真人秀的四组明星里,只有陈建斌带上父母和岳父母。他说,最幸福的时刻是家里有老人、小孩和妻子在说话,自己在书房看书,“这才是真正的安静。”

最后阿娇死了,老张被枪毙了。结尾是黑白的幻象:街上的饺子摊,老张在忙活,大伙说拍照啦,阿娇抱着孩子出来。馆长说大家笑一下,老张严肃的脸笑了一下,啪一下定格。

“这画面特别让我感动。一个普普通通的愿望,但对那些年轻人来说是无法实现的梦。”陈建斌说。

陈建斌拿奖这事,朋友们无人感到意外。高希希说,这个人对演戏的激情,我们有目共睹。编剧顾小白说,他是少有的懂戏的演员。

他自认也是个勺子。最常待的地儿是书房,每天想的问题“毫无意义”,生活的本质是什么?人为什么活着?……年轻时他曾被时间的速度俘获,“忙不过来,思维就是吸收。”40岁,他惶惑了,生命好像饱和了,动力、勇气、激情都没了。

演技难以突破?还是角色太重复?他说都不是。“是这个世界用旧了”——6岁的儿子有一天莫名说出了他的心里话。

这件事让他很恼火。一旦厌倦,他就会想起漫长岁月里自己的等待与付出。7岁前生活在农村,高考落榜,待了两年业。遇上中央戏剧学院在新疆招生,好友王学兵记得,考试前他就关在一屋子里,天天在那背。他梦想很大,却胆小、行事谨慎。毕业后同学们个个向剧组自荐,他觉得自己“不会应酬”,没有“漂”的能力,考上研究生才回到北京。

同班同学李亚鹏、王学兵都开始小有名气了,他还在等待。他用“绝望”形容当时的状态。29岁终于主演了第一部电视剧。对好角色的惜爱感延续至今,直到他火了,也还因为错过喜欢的角色喝醉痛哭。

他成名于孟京辉的话剧《一个无政府主义者的意外死亡》,也在这部戏激情爆发。刚开始他演不出来,三部戏解放了他:达里奥·福的录像带、一场二人转演出以及日本新宿梁山伯剧团出演的《人鱼传说》。“我才知道只要有足够的信念,怎么演都可以。从那时起我的激情有了出路。我找到了表达的方式。只要我能感受到,我就能表现出来。”

他的研究生毕业论文题目是《试论演员的理解力》。自认没有丰富的阅历,怎么办?海量读书、看片。这些年贝克特的《等待戈多》、契诃夫的《万尼亚舅舅》是他的片场读物。

聊起当下的电影环境,他只对自己有要求。“跟你说特实在的话,我一农村小孩,从一个影迷变成演员,演了这么多部戏,到现在我已经非常满足,我更高的奢望就是拍出更好的作品。”他的焦虑全关于自身,“担心没有创造力,剧本陷入僵局,我会非常焦虑,完了,怎么办。这个东西很虚,你无法形容。”他挠着头皮,显出万分痛苦的表情。

长久以来陈建斌是出了名的“戏霸”,连夫人蒋勤勤跟他合作《乔家大院》时,也差点为“老改剧本”的事闹僵。

也许钮承泽的形容更准确,“他不是一个会被控制的人。”

拍《人山人海》时,把陈建斌当老师的导演蔡尚君认为这点“特别珍贵”,“他是个完成者,通过切身感受提出意见,跟戏霸一点关系都没有。这不是自私的、要条件的戏霸。很多人不动脑子,他是爱动脑子。”

在片场陈建斌喜欢待在房车里琢磨剧本。回酒店的路程半个多小时,车内安静非常,无人说话,手机屏幕也都是暗的。

熟悉他的人形容他怕生、单纯。“他就是农民啊,就一勺子啊。”钮承泽说。刚拍《军中乐园》时,他不愿跟陈意涵演床戏。钮承泽告诉陈意涵,“你直接骑在他身上。”接下来的画面让所有人狂笑不已:陈建斌双手往空中扑救,大叫,好可怕啊好可怕。

“你跟他熟了,他也会开玩笑,但不是说段子。”有一回陈建斌站在钮承泽旁看回放,“哎呀,谁拍的啊,拍得这么好。”

没兴趣的话题他不应付。这次采访一旦切换到私人话题,他立马冷淡下去,要么摆弄沙发上的抱枕,要么瞄一摞摞的剧本。他一直戴着墨镜,因为眼睛怕光。墨镜背后的他显然不想被窥探。

他身上有某种强烈的坚定感。常把球抛回给你,比如“这话脱离了当时的情境,我没法解释”。我问他在不在乎别人说他张狂。他鼻子哼了两声。

除了一次,我们聊起他很喜欢的路遥的《人生》,全身穿着灰色的棉衣棉裤、脚上套着棉鞋的他哈哈大笑了起来,眼睛眯成缝,露出上排整齐的牙齿。真有些像路遥笔下的纯朴、热爱生活、充满理想的男主人公高加林。

高加林进城后的羞耻感让陈建斌难以理解,很大程度是由于他不懂世故。“一点都不敏感,我妈说我小时候刚从村里到城里,操一口特别土的村里话,特别热情地找小朋友玩,特别逗。”人际关系方面他也像拉条子——迟钝、笨拙,全然寻不着规则。“经常有这种事,有人跟我说我得罪人了。我说啊?是吗?我根本不知道呀。”他曾总结自己是个“讨厌”的人。

但他会体贴人。我们那天等了一下午,他托助理打电话道歉。见面就说,久等了,我得好好配合你们。在我再三提及墨镜的事后,他把它摘下来了——眼神很友好。

蔡尚君眼里的陈建斌有诗人的敏感。曹卫宇最记得陈建斌在宿舍里老唱崔健作品的模样。

陈建斌写诗歌,也作曲唱歌。这些作品隐约透露出,他的价值观“非常陈旧”。比如那首《农贸市场十四行》的结尾:我的外公和外婆养活了7个儿女,7个儿女都上过学都生活在城里,我想起外公外婆他们在一起的坟,坟上面都是雪,雪下面都是土。

蔡尚君说,“农民这个词太复杂,应该说陈建斌更靠近西北农民的执拗。那个环境孤独、恶劣,人好强、自卑。他一定是多义的。坚强又脆弱,敏感又抗拒。这些都是他。”

采访结束后,陈建斌发来一首诗,并建议发表。诗名是《给那个谁的第一首诗》,“二环路上明月光,照在钟鼓楼上就像是霜,抬头望着被人踩过的月亮,低头想起我的小村庄……写到这儿我的泪水流淌,有多少时光已经被遗忘,我想着我看着镜子里的我,和我们村的那个谁一样。”

人物周刊:为什么拍农村题材?这个题材是怎么打动你的?

陈建斌:我天天拍戏都在想,要是我我会怎么拍。做了各种排除法之后,我觉得农村题材最适合我。傻子跟了拉条子很久,自然产生很深的感情。有天他走了,你会感觉失落。突然很多人都在寻找他,你会迷惑他到底是谁。迷惑的过程和追寻才是有价值的。生活中我们都会疑惑,很少人会坚持问为什么。

人物周刊:拍这部处女作,有受到哪部电影的影响?

陈建斌:对我影响最大的就是《秋菊打官司》。我把这个电影研究了很多遍,想能不能超越它当时的技术手段,但最后我们用的还是他们那个方法。

人物周刊:听说片子很多镜头是偷拍,用的也是非职业演员,为什么?

陈建斌:电影是我们生活的镜子,首先得真实,观众才会有代入感,演员不分职业或者非职业,我脑海中他就最适合这个人物。我在写剧本的时候都替他们演了一遍。

人物周刊:你演过的很多角色,像乔致庸、老铁,都有一股劲,你是执拗的人吗?

陈建斌:演员就是在别人的故事里流自己的泪。故事情节、人物不同,但你还是在运用自己的情感。这个东西不是技术性的,是真实的。你看到的可能是来自于我内心深处的东西。但我不是每件事都轴,有些事情别人很难说服我。

人物周刊:比如演戏吗?

陈建斌:不,这方面我特别喜欢学习。哪怕他比我小的小孩,他要是说的某一个观点对,我都学习。

人物周刊:你不在乎别人贴标签?

陈建斌:随便。他爱贴什么贴什么。

人物周刊:李亚鹏说过他看不起艺人这个圈子。你会吗?

陈建斌:(鼻子发出哼哼声)我不是艺人,我是演员。我回答完了。

人物周刊:会跟自己较劲吗?

陈建斌:20年前我们还把演员当艺术家,现在都叫艺人、要做公益,我也会想是不是我也该干点这那的,但觉得还是做好演员的本分。我也不打算改变自己,他们愿意怎么样他们的事。这个娱乐圈,我跟他们没什么交集,也不想跟他们有什么交集。

人物周刊:但现在的演员缺乏时间去体验角色。

陈建斌:这个很重要,但更重要的是想象力。很多东西你是无法体验的。不是说你穿上古装的衣服就体验了古人的生活。

人物周刊:想象力和理解力,哪一点你更擅长?

陈建斌:我喜欢的一种说法是,喜欢就是天赋。演员的天赋就包含想象力和理解力。

人物周刊:为什么总说自己很普通?

陈建斌:我真的非常普通。我可能有一点才能,但也就局限于有一点才能了。

人物周刊:人到中年都会有大的改变吗?

陈建斌:改变不是你想改就改得了的。我早就想改了,想改成圣人,但做不到。我依然是我。

人物周刊:会有些东西慢慢变得无所谓吗?

陈建斌:会。我现在会劝自己不要急躁,以前根本不会劝自己。

人物周刊:你依然相信勤奋和平等。

陈建斌:很小的时候我就这么想的。我看到书里的人、电影里的人是这样的,我就要做到。我还是比较传统。可能也变了不少。但内心还是渴望不变。

人物周刊:听说你在家里脾气很温和。

陈建斌:是。我在家里没有什么太高的地位,也管不了太多事。

人物周刊:你在现实中挺容易开心的?

陈建斌:按蒋老师的话,我的笑点和泪点都非常低。她是笑点和泪点都非常高的人。

人物周刊:希望在儿子眼里你是什么样。

陈建斌:我没想过。他愿意怎么想就怎么想。随便吧。