野夫 热衷于实验的顽主

2015-09-10邓郁

邓郁

“我很难真正地摆脱对这个世界如此顽固的依恋,包含那些真实的高贵和善良、纯美的爱以及平凡岁月里的健康人性。也许正是这样一些因素,使得诗人们在被命运绝弃于广大荒原时,犹不忍割断与生活的联系;在太多的冷酷之后,尚自喜欢扮演一个多情少年”

“一流的朋友,二流的情人,三流的丈夫。”自打世人读到野夫这句自嘲,他就这般被定了性,读者、媒体都爱如此打量。

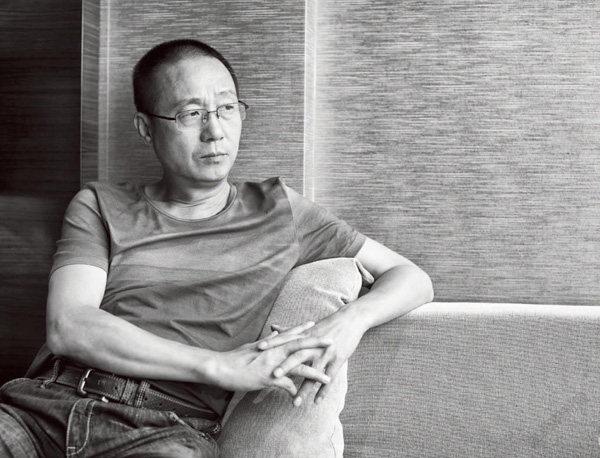

他听到,只是淡淡一笑,并不否认。已过天命的江湖村夫,平头上探出些微灰白,身板却没有一点妥协。两眼微眯,透着锐利和柔和。

他写母亲,感人肺腑;写江湖,情深意重。那么,爱情呢?外人看他,只当是个浪子。影影绰绰,还会添上几笔“豪放不羁”的想象。

“我不这么看。浪子,通常是没有责任感的,野夫对家国都有责任。好像你只凭他爱喝酒、爱交友,似乎有些浪荡颓废,就下这结论,这是不准确的。内心该保有的,他始终饱满。但大家集中误读了这点。”他的好友、诗人潘洗尘说。

野夫还曾起意要开个爱情博物馆。“你现在去看文革时期的情书,开头都要写毛主席语录,‘最高指示:世界上没有无缘无故的恨也没有无缘无故的爱’,然后才开始写,某某同志……每一个东西都会留下时代的痕迹。”

博物馆没有开起来,他却终于把爱情落在了笔下。2012年去德国访学期间,他写下了生命里最动骨伤筋的一段情感。撕火车票、给他买机票,身患重症而又拒治……这些,都出现在了这本《1980年代的爱情》里。9月,同名电影公映。

时代,其实是野夫更想说的话题。

小说《1980年代的爱情》讲述上世纪80年代初期的故事。大学生关雨波毕业后分配到利川一个土家山寨,邂逅初恋成丽雯。丽雯为了雨波的前程选择放弃,雨波只好回城。一别经年,丽雯嫁人,雨波则由于社会风波(电影中改成了经济问题)身陷囹圄。同学聚会,两人又一次邂逅,终于无法抑制深藏多年的激情。而这一次,身患绝症的丽雯还是选择了离开——同样为了雨波的前程。

影片在野夫的家乡利川拍摄。“河水暂时隔断了我们,各自站在彼岸,就像隔着一个今生。”诗意的旁白响起,MV似的画风和溪边戏水的慢动作处理,女演员长发迷离的特写,都让人确有回到80年代的恍惚感。对影片情节满怀认同与感伤的亦多为50、60后这群野夫同辈。在他们看来,丽雯的隐忍和克制是令人感动的“成全”。然而可惜的是,雨波为何回到小镇借酒消愁,心意已动的丽雯为何要将他拒之门外,多年后雨波缘何颓废沮丧,这些前因后果在电影中未能得到充分展示。他说,电影容量有限,加之环境使然,“我们都是戴着锁链跳舞。”

我将读者的疑惑转达给他:“丽雯对爱人的 ‘成全’和牺牲被赋予了很高的道德价值,但人自身的价值被弱化了,我希望成全他,所以我什么都不做?”

野夫摇摇头:“这是你们这个年代对那个时代了解不够。我们现在将心比心,如果你当时是丽雯,你将怎么选择?第一种,你(雨波)随我(丽雯)留下,第二种是我跟你走。除了牺牲掉爱情,还有没有第三种选择?”

“80年代初,文革刚刚结束,丽雯对整个时代充满了不信任。她的父亲一直不能平反。任何人离开时代背景去理解文学,都是有问题的。如果做第二个选择,跟爱人出去,这又有一个问题摆在她面前,她能带着父亲一起出去吗?不可能,她的父亲正在监管中。她带着父亲一起跑,在那个年代是要通缉的。何况在那个年代中国人根本不能自由迁徙。我们那会进城是要开单位介绍信的,不然连客栈都住不了。农民工进城没有十几个证,出门打工都不可能。因此,她带父亲走不可能,她撇下父亲走又不道德。这不是什么被赋予的高贵。这是人在时代和命运面前的无奈。”

同学会上,雨波遇到多年不见的丽雯,喝得大醉,然后两人上床,做了这件“他们一直该做而没有做的事”。有影评人不能接受的是,“雨波竟凭空获得了奋发向上的力量,他一下子振作起来,重又离开家乡,从此事业大成。所以,丽雯到底是什么?一剂精神的春药吗?”

野夫对这种质问很不以为然。“年轻的观众有一套他们的话语系统,有些影评人把毒舌当成本事和时尚。可是,没有经历过那样的生活,没有从原著中读到详细的内容,加上电影的容量无法讲清楚,造成了这种错愕。只有我们这些从那种经历中走过的人,才能了解那样的隐忍和理解何其重要。观众需要带着最大的同情和耐心,去了解故事和故事背后意犹未尽的东西。”

他的朋友、诗人赵野见过丽雯的原型,“虽然岁月沧桑,韶华已逝,眉宇间几分英气尚存。”

其实野夫还写过另一段“疑似爱情”的过往,在90年代初的牢狱生涯中,一位师姐担心他在里面精神无聊、崩溃,为他介绍了一位“照片看上去很美”的笔友。两人慢慢谈出感情,野夫为她写了诗集《门后的守望者》,最后女孩果真来探监。回望那年,野夫早明了那其实是一段带着幻想的情感,“同情多于爱吧。探监过后,彼此都有从幻想回到现实中。”

但他对这份笔谈之爱满怀感激:“同样浪漫的故事在上世纪初的俄罗斯可以发生,却很难在今天的社会得到再现。真正永恒的正是这些过程中的美好。”

在诗集《丘陵之雕》的自序里,他写道:“以往甚至迄今的一些岁月里,我和我的一些弟兄们一直醉心于一种‘波希米亚人’式的生活,常常梦想像金斯堡他们那样,到某个丛林中去种植大麻或者粮食,以熬制一种真正可以减少人类苦难的良药。这种对自由的绝对向往,很容易带来对庸常人生的偏见,致使我们在很多时候有意回避着‘幸福’。”

这“幸福”往往意味着寻常人追求的结合模式,港湾似的归宿。在两次婚姻解体后,他虽然对那种一纸决定的生活方式保持距离,但对别人的选择却很能理解。

“就像你写过,对自由的绝对向往,会带来对家这种结构的偏见,试图回避这种魔爪,但实际上又并不根除对形式的渴望?”我问他。

“是啊——”盘腿而坐的他长叹一声,语带苍凉。“人是一个多面体。你喜欢一种自由放浪的生活,家的秩序感与它是天然矛盾的。哪个女生愿意守在家里,而丈夫整天在外面走千里万里?换一句话,哪个男人愿意女人是这样?而在漫游的路上,会不会因为疲劳了病了,或者因为看见了别人窗口的灯火,而对家产生一种向往?难免也会。”

近年和朋友李斯的一次讨论里,李斯略显悲哀地问他:当我们不再有激情,不再有能力去爱时,我们的生活还剩下什么?野夫说不会,我们这一代的青春期将会无限延长,充满老年维特的烦恼。李斯听后大笑,“你的乐观确能感染我。”

2008年,在四川写剧本的野夫赶上汶川地震,他直接赶往当地,用半年完成了一次乡村基层政权运作的深刻观察和分析,写成调查报告;同时还组织过村民将灾后情形排成独幕剧,在当地电视台播映。更“出挑”的是,他和学者于建嵘一道,抱着改良主义的意图,在当地尝试了村级民主和县人大代表专职化实验:在驻镇的县人大代表中推选小组长,实行组长专职化,给予调研经费,将其生活补助纳入财政预算,确保其专门履职——上午在“专职人大代表工作室”接访,下午调研。

这项改革后来被上面叫停。“这其实是一个有智慧的设计,当事人也没被追究。”

“那么罗江的实践都停止了吗?”

“现在换了书记。一般地方主官换了,多数人不会继承。村民议事小组这块,听说还在坚持。”

“像排乡村戏剧、村民当议员,这些可能是当地人一般没有考虑过会出现、会关注的事情,最开始的时候,他们容易理解吗?”我们问他。

野夫一乐,接着眉头又锁上:“你做的事情对农民有利,他很好理解,更何况我还通过社会上的募捐,给当村民议员的农民发误工费。因为他承担公共事务,就要开会讨论。对农民来说,他可以为自己的利益和公共事务说话、发言、决策,年底还能拿到一笔误工费,他是很高兴的。我给他们村捐了一千的核桃林,到现在我一颗核桃都没吃到。(笑)但是,再过几年,我回到那个村子,会看到漫山遍野的核桃长大了,我会内心欣喜。”

他对这个话题意犹未尽。“你们要敏感地注意到,中国有一批像我们这样的人,在不少的乡村在做乡村建设,重建乡村,做得很成功。有个孙君,将近做了十个村子,有6个现在是全国的典范,其中一个信阳的郝堂村,我亲自去看过。还有李昌平,他们做得更成功,要做收费服务,以公益养公益,政府采购社会服务。我觉得他们做得对。我早说了我是一个顽主,是一个热衷于实验的人,没有使徒般的精神,但这个社会有那些使徒。我不是终身事业,所以我可以白干,不需要政府采购。”

“我只是希望鼓励年轻人多做一点事,给大家提供一个实验的样本。”

野夫的好友、目前专注教育的作家冉云飞说,他们一起“实验”过带团做三峡深度游。“和你看到的市面上的三峡游不同,一定是立足于我们生长过的、无比熟悉的地方。”参团的都是作家、媒体人、建筑师、设计师,两位文人导游带着他们经川江、穿峡谷,走古道、访问老战场,还会在轮船上放原生态的川江号子。“说白了,这背后也有乡村建设的目的。我们还会编给中小学生看的三峡乡土教材,免费赠送给沿途的移民。”

做爱情博物馆也像是个实验。“比如林昭的故事,比如林徽因的情诗,假设能收集到原件放到这里,就可以带出那个时代的文人、教授们的爱情,要做起来可以做好多。”不过野夫坦言,自己天生是一个产生创意的,“执行却不见得有多厉害呵。”

在苍山洱海之间,野夫终于又能睡到自然醒。

过去一个月里,《1980年代的爱情》在票房上未曾激起几层涟漪。野夫将近一个月马不停蹄地宣传、“吆喝”,倒在圈内造就了一个话题。

身为编剧,却被推到前台。舟车劳顿,他却不亦乐乎。到后来,各地的宣传行程渐渐演变成由野夫的朋友出面组织,联络场地,解决吃住行;任志强、柳传志、俞敏洪等商界大佬为他站台,还有人相约包场。一场各地宣传的商业之旅,成了野夫和老友重聚叙旧的巡回饭局。

老哥们儿里,有人为他这样搏命似的“吆喝”心疼:多累啊,还有点跌份儿。野夫的解释是,“有人愿意投这样的‘艺术片’,在今天这个时代是冒风险的。作为作者,应该尽量去帮助,这是道义。”他的好友、艺术家叶永青则觉得整件事颇为有趣。“野夫其实还是有点遮掩和害羞的。如果他放开嗓门吆喝,比如那些大佬们随便一个人便可以包下个100场,结局也不会是这样。但你细细观察,其实包场的都是些穷兄弟,比如在大理包场的就是小弟小妹们。这是一种江湖情义,野夫尽了他的全力,他也在这种帮忙和被帮中获得享受。”

好像在任何一桩公私事里,他都不曾脱离江湖,对他,江湖即是家园。

两本随笔《乡关何处》《身边的江湖》大受欢迎,写作者野夫成了公众名人野夫。微博上近80万粉丝里,不乏对他殷殷期盼的声音。甚至有人撰文呼吁他借着生活阅历的支撑,“拓展领域、推出文集、创立理论”。他笑,“我还要享受生活。”

2006年,他被诗人赵野拉来寄居大理,那时租住的还是个没人打理的院落。后来赵野的院子没人住,他常去。再后来,他去了德国,赵野这套房的钥匙便搁在邻居手上。远道而来的相熟或不相识的朋友,谁有意,打开门便是房客,熙来攘往,自成气象。

而今野夫也置了别墅,小区里有诗人潘洗尘、李亚伟、宋琳、莫非和画家岳敏君等一干同好为邻,过着“饥来便食,困来便眠”的日子。中午醒来,沐浴、吃饭,午后的主要任务是喝茶、聊天——和大理的乡民一样。到了下午五六点,“要么有人约你,要么你请吃。每天都会有一个理由聚下。”

大理的奇特在于,在这个边长不过3华里的四四方方的小城中有无数饭徒酒友。据说只要是叶永青、野夫、潘洗尘和画家普明行走在人民路上,身后便会自然跟上一群哥们儿聚成局,“打都打不散”,4人于是得了个极不雅观的绰号“四大母狗”——“因为太容易招惹公狗们啊!”其中,野夫组织的饭局人称“野席”。“他待人平等,三教九流都能与他交好。”作家许崧说。

潘洗尘直言:“我们就是要在苍洱林海中打造一个‘乌托邦’。”但在云山酒海之外,这乌托邦又并非像外人想象的那么虚幻。

人民路上不仅有流浪诗人北海,还有一个“海豚阿德”书屋,主人阿德和许崧合编了一本杂志叫《苍山下》,邀请新老大理人执笔,一起讲述好玩的人、有趣的事。

潘洗尘一手发起的天问诗歌节已经举行了9届,台湾诗人郑愁予等人也曾受邀前来。“站在文献楼顶,可以俯视大理古城屋脊,还能看到庞贝、东东在大厅内读着诗,李亚伟在大厅外的屋檐下喝普洱,听琴歌。野夫、周云蓬诗歌朗诵音乐会吸纳了一屋子的人,慕名而来的人只能站在酒吧门外。”

吟完诗歌,诗人们陆续加入舞阵,一群狂放的爷们儿忘情地摆动手臂,扭动腰身。野夫大呼太快乐了,“像回到80年代。”

在大理新移民版的话剧《茶馆》里,茶客甲问周云蓬饰演的茶客乙:“他为什么问斩?”周答曰:“肯定很大的问题,不然怎么被双规?”画家韩湘宁饰演的秦二爷打扮时髦,一进茶馆就拿着手机问:“WiFi密码是多少?”台下又是一阵哄笑。演出结束,剧组庆功,颁发了最佳表演奖、最佳造型奖等。一名专程从北京飞过来的观众则获得了“最佳观众奖”。

《茶馆》的创意来自于饭局。一次酒酣耳热之际,野夫突然提出,干脆演一个话剧好了,大家直呼好玩。很快,队伍就支了起来:导演张杨,摄影奚志农,欢庆和周云蓬负责音乐,叶永青和岳敏君当艺术总监,李亚伟、树才和赵野撰稿,演员当然也是就地取材。除了当策划,爱演市井人物的野夫乐颠颠地如愿演了唐铁嘴一角。

他亦正亦邪,既能撺掇酒局戏场,也能穿着正装给奚志农的影展当主持。野夫看自己,就是一个凡夫俗子,老顽童。“在无趣的世界里做一点有趣的事。”难怪采访最后,潘洗尘直对我说,“采访野夫多没意思,你得和他一起玩儿!”

家里存着各地友人送的上千斤酒。傍晚的第一轮饭局里,野夫常常会以他并不高深的酒力喝个痛快。但当人群散去,回到自己的寓所,他还会再酌个二三两,然后沉沉睡到大天光。或许是长年累月的酒精依赖,但赵野觉得,那也是内心孤寂的最好消遣。

“豪爽下面,其实很脆弱。有一年野夫回来,我们接他去九月酒吧喝酒。正好那天是我们的朋友小孟上山出家,他一听说送小孟就哭了。我按住他,叫他别哭。他在我旁边泣不成声搂着我说:叶帅呀!你把我们这些人召唤到你的故乡,我们也把这儿当自己的家!可是,现在又一个一个地送走离开……我难受啊!”叶永青眼里的这个老男人,极为感性。所以半夜里看到什么文字或者视频,泪奔转发,这样的事在野夫身上屡见不绝,不足为怪。

“不过他是个坦荡荡、会排解的人,不然他怎会经常喝完第二顿独酒,看到凌晨还有局,又会跑出来和大家一起,继续嗨?”叶永青说。

叶永青曾做过一个《草业集》的册页,末尾他特地留出两页,让野夫写了“暂寄”两个字。“就像鸡足和苍山上叫作担当的画僧,就着寂寞和烟灰写下这两字。我们的人生,莫不如此。”

我问野夫,当年的波希米亚梦想是否已经在大理实现了?

他想了想,“可以这么说。到今天为止,我们的生活更多还是行进在大陆上,到处喝酒唱歌。思想上,我们一直反叛着过去腐朽的秩序。我觉得我们还是非常勇敢,不过不是赶着马车,是开着一辆破车而已,精神实质是一致的。”

(参考资料:《第九届天问诗歌艺术节专题》《老少爷们上茶馆》《大理“茶馆”》)

《门后的守望者》(囚徒情诗集)的序诗

序诗

寂静的夜里 谁在叩响这些

木质的肢体 她们在风中树立

组成岁月的屏障 枯干而无颜色

这就是生命脆弱的扉页吗

在你任性而又执著地敲击中

所有的门碎裂成屑 而我

仿佛正经历一场横暴的殴打

正是这些石头和铁的结构

无声地肃立 使这条甬道

幽暗而漫长 我注定要在

一扇扇的伤口背后谛听那些

源自于你十指的声音 注定要

为守望你的脚步而耗尽

我骨脊中最后一点血质

作者 野夫