那些遇不到中国人的集市

2015-09-10李溱何童

李溱 何童

当玛雅古老文化已经成为淹没在森林中的一座座遗址,在危地马拉的玛雅人集市里,你依旧可以找到玛雅人生生不息的创造力;而伊朗的伊斯法罕伊玛目广场集市,是按照古兰经里关于天堂的憧憬而创造出来;摩洛哥的马拉喀什集市,迷失在阿拉伯工艺品的时候,还得花精力在享受美食和表演上......几乎所有的城市都起源于集市,《周易》里,集市最初的起源就是“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”。

实际上,包括从研究中世纪时期集市的学者密哈伊尔·巴甫钦到施坚雅(Skinner)在内的众多学者,都曾经认为过经济的现代化,将带来集市的衰退。眼下,我们却发现集市以一种顽强的自我发展能力存活着,坚持着它的精彩—就算是最为传统市场体系中的集市也并不抵触现代化的改进,它们做好了重构的准备,并且当地人们“去赶集”的理念依然占据重要的地位。这是一种料想以外的集市旅行,这是我们喜欢的集市,没有太多游客,没有过度商业。

那就,约起吧,冷门集市,热情闲逛。

作为中南美洲的最大集市,齐齐卡斯德南戈(Chichicastenango,简称CHICHI)集市就在小城中心,弯街曲巷,狭隘的石头路曲曲折折,让人迷失。

齐齐卡斯德南戈在首都危地马拉城西北140公里之外。从Tikal时代开始,集市就是玛雅人生活中最重要的事情之一。如今,玛雅文化中的精华如象形文字、天文、历法等知识已经全部消失殆尽,只有这集市依旧存在着,并成为了中南美洲最大的玛雅集市。

玛雅人以一种郑重其事来对待集市,一大早鞭炮声响起,那是集市开场的号角!

当游客还没有来到的凌晨,玛雅人已经在争分夺秒进行着交易—瓜果蔬菜和鸡鸭鱼虾,都是新鲜的。那位红色披肩蓝色裙子的女孩儿,袖口绣了波浪图案,摊开肩上的花布,将鱼鲜与蔬果熟练地裹了进去。这是短暂的,随着太阳越来越高,游客越来越多,这样的集市范围,就会越来越小,慢慢退居到了一隅。

在小城中心教堂前的广场上,都被密密麻麻的帐篷占据着,据说有两三千顶之多,这里是集市的中心。就在这种拥挤得不留一丝空隙的气氛中,当地人和游客,不由得就被卷入了赶集的人群中。那些美丽的女人们,身上裹着的衣料,绣了大朵大朵的图案,当然,这些图案也是他们身上传承的密码—身份是什么、家乡在哪里,都有着独特的纹路。当然,水泄不通的集市还是会窜进“走鬼”贩子,他们双手和脖子上都挂满了各种各样的工艺品,不感兴趣可以摆手,真要的话尽管杀价,别怕脸皮厚,这点买卖双方对此都心知肚明,语言不通,绝不是障碍。

圣托马斯大教堂前的花市,沿着台阶满是一桶一桶的花,玫瑰、晚香玉、圣诞红都还没有开透,却已是姹紫嫣红,灿烂夺目,劈得细细的油木,扎成小捆的干玉米叶,摆放得整整齐齐。这里没有吆喝声,卖花的玛雅女子静静坐在其间。就连落下的花瓣,被细心收集起来,撒在了教堂门前的地上,点上了一圈玛雅人特制的线香。

集市,在这墨西哥南部小城瓦哈卡,是最为愉悦和生动活泼的一幕,对于有着坚定太阳崇拜的印第安文化来说,他们的市场体系有点像是太阳的运行,以瓦哈卡市的市场为中心,基本上一周里的每一天,河谷里的某个村都会有集日,卖主、买主和物资一起随着一周7日的不同,而从一个市场转移到另一个市场。

星期四,瓦哈卡的太阳市场体系,刚好是运行到Zaachila小镇。这座小镇一半的血脉源自萨巴特克人,另一半的血缘,可以在小镇的Zona Arqueologica(考古区)找到,那是米斯特克人的墓地,从公元1400年到被西班牙占领之前,这个如今看起来再简单宁静不过的小镇,一直是萨巴特克的首都。

乡村教堂前是一个主广场,在台阶上高高地瞰视着中心市场,世俗生活和神祗的世界,往往近在咫尺。集市生活,也通常都是围绕着大教堂展开的。瓦哈卡河谷自古便是一片极理想的耕地,农业,是印第安经济的基础,从肥沃的河谷至山区的梯田,种植了玉米、木薯、豆、南瓜、水果、辣椒、咖啡等等,印第安人还是很出色的工匠,他们会利用棕榈叶、木头、陶土、动物皮、锡、金和石头等,造出各种的器物,并且在集市里售卖或是交换。这些新鲜欲滴的农作物和粗粝的手工制品,交错纵横排放在一起,档主们大多静静坐着,而贩卖流水线上出品的小贩则活跃很多,劣质音箱传出巨大声响,引得旁人的不满。

庞大的市场阵式让我们不知所措,好在遇见了罗尼拉老太太。她正好要去集市上去买大公鸡,也顺路带上我们。她要买的大公鸡就在广场下方的斜坡处档口,但一路走了好长时间:在卖玉米货摊前她停了一下,档主是老太太的远门亲戚,于是彼此家里的成员都问候了一遍;又路过了出售麦斯克尔酒的店铺,门前坐着已经有些醉醺醺的男人们,老太太当然也过去问酒的价格,少不了唠叨,“喝酒也要适度啊”。就这样,咫尺之外的大公鸡,我们用了一小时才来到它面前。老太太又花去了差不多一个小时,甚至瞧瞧鸡冠的颜色,看看眼珠的转动,捅捅鸡胸,吹吹鸡毛,举起来让它试飞一下,检查公鸡的健康状况。她一边闲聊,一边不停侃价,好不容易才把价钱确定了下来。

从德黑兰到伊斯法罕,五六个小时,穿越黄沙大漠,茫茫戈壁,没有终了的一幅接着一幅:当它还叫波斯的时候,就经常会有篷车队在酷热的阳光下艰难行进,伊斯法罕大巴扎里的集市,也有数百年的历史了。

这个大巴扎,在伊玛目广场上,广场四周由伊斯兰拱廊围合而成,点缀着一大一小两座精美绝伦的清真寺,一座相比之下华丽有加、精致欠缺的王宫。方圆5公里的大巴扎,呈南北走向,宽广的广场,环绕了巨型水池和大片园林绿地,生生在伊朗高原造就了一片完美的绿洲。

随着人流进入了大巴扎的街街巷巷里,叮叮咚咚的打铁声,细细密密的上色描绘,那些既是商店也是作坊的一间间屋子里,工艺流程就这样直白地呈现。既是匠人又是店主的他们,一直低头工作,完全不避讳我们的相机,对于我们的提问,会用有限的英语解释。在一家铜器作坊里,我们围着四位男人聊天。当然,主要是和那个坐在喝茶的大叔在聊—天知道,他哪里藏着这么多的糖。每当我们准备告辞时,他总能再摸出另外一种糖果。这场谈话,不能说是相谈甚欢,因为言语不通。不过总算是弄明白了:他是一个退休的公交车司机,两个儿子,第二个儿子,子承父业。这家铜作坊,让祖传的手艺得以保存,大家有可以唠嗑的地方,另外三个男人低头忙着手里的活儿,雕花、拉丝、造型、磨光……偶尔用笑声嘿嘿地附合几句,每完成一道工艺就提醒我们看一下。就这么消磨了一个下午。

他们既是匠人又是店主,低头工作着,我们就这样和他们消磨了一个下午。

比起农产品集市,伊斯法罕大巴扎更是购物的好去处,波斯地毯和铜制手工艺品牢牢抓住游客的眼球。

看到香料,吃到羊腿,穿到绣花鞋,想到一个词,“神秘莫测”。

来到马拉喀什老城,已经是深夜10点多,饥肠辘辘的我们,被一阵沸反盈天的声音吸引到来了Djemaa El Fna广场,一盏盏磨旧了的玻璃灯笼映射下,一切变得朦胧神秘—白色长袍的阿拉伯男人穿梭其中,一排排长椅坐满了人,长椅一旁的烧烤架上面放满了各种鱼肉和蔬菜,阿拉伯古老的味道四处飘逸。

一碗各种草药烹制的蜗牛,一盘撒满了香料的各式烧烤,再加一杯甘甜温暖的薄荷茶进了肚子暖了胃,终于有了精神,看着传说中的阿拉伯之夜在眼前徐徐展开。这样的夜,在马拉喀什的广场已经盛开了千年。舞蛇人、出售香料茶叶的阿拉伯人、讲故事和算命的摩洛哥老人,给身体彩绘的女人,混合着无处不在的诱人香味,这一方老城充满了旺盛的生命力。

据说这是世界上数一数二大的露天集市,围着广场那一条条的迷宫一样小胡同是集市的一部分,钻进去,窄窄的小巷上方晾晒那些染好色的粗线,把阳光都染成了五光十色。集市里的东西比这北非的阳光更加让人眩晕,来自阿特拉斯山脉的手编花毯,色彩鲜艳的绸缎、围巾、地毯,排列得花朵一般的点心糖果,镂花的灯罩盘子、茶壶茶碗,还有色彩迷离的水烟灯,当然还有各种手工皮具。

小巷尽处,有一家很小的手工皮具坊,工作着的男人在这里呆了差不多20年。那个下午,我看着他把一块皮革变成了一个两折式钱包:画纸板模具、切割皮革、缝合、雕刻花纹,缓慢进行着……就这速度,能赚钱吗?

“我希望每一件皮具是艺术,而不仅仅是赚钱的东西。”他依旧在忙,头也没有抬起。

找到了开往西尔维娅的中巴车时,已经坐满了一半,都是去赶集的印第安人。车窗外,那样的喧闹,就连他们乘坐的都是那种风格粗犷、色彩闹腾的巴士,而他们却是那样安安静静坐着,他们在自己的世界里,外面的一切,都与之无关。

西尔维娅,深深地隐居于海拔3000多米的高原里,弯弯曲曲的山路,让人感到混乱。记不清转了几个弯,到了。中心广场挤满了人,空气中多了一层浓浓的寒意,偶尔飘下几滴雨点。这里生活着哥伦比亚最传统的印第安人,这些关比亚诺(Guambianos)的族系,虽然大多数都不住小镇里,可每周二的印第安传统集市,会让宁静的西尔维娅变得活泼起来。他们从四面八方,徒步或是乘车专门来赶集。这个集市是传统的原住民市集,大部分都是农产品及日用品。不少人来赶集,重点都不在买卖上,而是喜气洋洋地在广场四周闲逛吃喝,更多地,闲坐在中心广场上谈天说笑,日头近晚,才慢慢散去。

男人们和女人们,一律都戴着笔挺的窄边黑色毡帽,裹着羊毛披肩,下着过膝裙子,都是蓝色的调调。若要仔细去区别,女人的裙子就是大片长裙,而男人的,其实是缠在腰间的一块布。15世纪时,印加人占取基多,势力横扫了哥伦比亚最南部地区,随后,西班牙殖民者从海边逐渐推进哥伦比亚内陆,而西尔维娅僻居于高原深处,一直顽强地固守着自己的传统,在这个集市上,没有一样是为游客准备的,集市里,是他们的日常用品,他们是哥伦比亚明信片里常见的身影,可在这里却连一张明信片都找不到。其实也没有什么外人到来,那一天,整个西尔维娅,热热闹闹的,除了我们,就是一个法国男人,孤独地走在熙熙攘攘的印第安人中间,那一刻,我们是多么孤独啊。

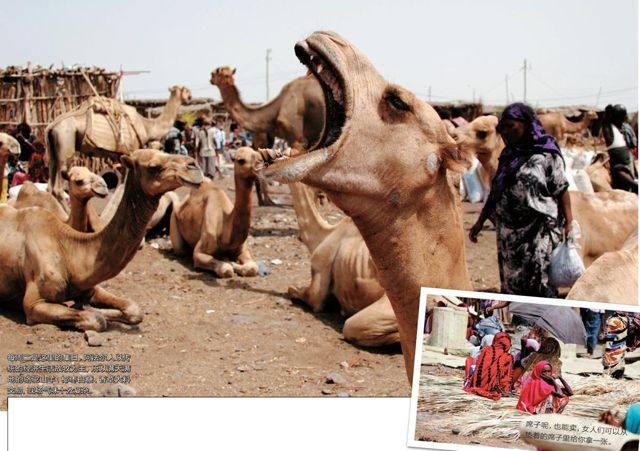

如果要列入一个世界最恶劣环境的集市名单,阿萨伊塔集市绝对可以入选其中。它是阿法尔(Afar)部族的聚居中心,部族主要分布在埃塞俄比亚东部,吉布提西部和厄立特里亚东南部。这块叫做“非洲之角”的Dankalia沙漠地带,被视为“世界上最不适宜人类居住的地方”。残酷接近死亡味道的气候,世世代代生活在这里的阿法尔人,每个星期二,都有一个独特的集市。

来往于吉布提和埃塞俄比亚的长途货车和司机,需要落脚休息,在公路沿线渐渐堆积起了两三个小镇,Mille、Logiya、Semera,紧紧沿着那条通往吉布提的公路分布着,几家客栈、几家餐厅、小酒吧和杂货店,一排建筑物胡乱连接在一起,就是一个小镇。阿萨伊塔集市,却是他们的心脏,只有集市源源不断在输出一切生活所需。每个星期二,是阿萨伊塔的集日,天刚亮,前往吉布提的骆驼商队,便会来这里补给货物,骆驼懒洋洋地跪在地上,而商人们安逸地蹲在阴凉的墙角,聚集在一起边嚼着恰特草(chat)边聊天。

这个集市吸引了络绎不绝的人群,甚至跨国而来的,比如我们,比如吉布提的商旅们。东方面孔的出现,在市场引起了骚动,有人围过来了:你们哪里来的啊,中国?喔,好远好远啊,来干吗呢?旅游,不可能吧,来这里旅游?唉!我们是来赶集的。他们就更加不信了。

阿法尔人以传统的经济生活放牧为主,骆驼山羊、椰枣白糖、香草大料、瓜果蔬菜、服装鞋帽、锅碗瓢盆,这样的买卖异常热闹。不过做买卖显然不是当地人的强项,卖主们大多都有几分安静,特别是女人们,面纱后的窥视羞涩得很。阿比德拉老头儿,忙着收集山羊—集市上很容易找到骆驼,却没有专门的山羊交易点,偶尔,就会有人牵着一两头羊过来出售,阿比德拉毫不犹豫地统统买入,因为他的儿子马上要结婚了,婚宴上缺不了的就是羊肉,大概需要十多只羊呢。所以,一连几个集日,阿比德拉都在这里守候,不愿意错过集市上的任何一只羊。

多伦多圣劳伦斯市场曾被《美国国家地理》评选为“世界最佳市场”。

“你好,我是布鲁斯,我是你们的导游。”

报名了多伦多城市半日游。冬日里,这幢红砖建筑在市区一片清冷的高楼中特别显眼。下午两点,魁梧的布鲁斯就站在圣劳伦斯集市门口。市集和教堂是多伦多城内最古老的建筑。所以市场门口毫无例外地售卖着各种与加拿大有关的中国产旅游纪念品。布鲁斯没有理会我们的眼神,顺手拿起墙角一份报刊— 《Bulletin》,迅速沾了点唾沫,打开内页,“喏,我的专栏。”那就一起探索这个曾被《美国国家地理》评选的“世界最佳市场”。这里充其量只能是一个普通规模的市场,无可否认的是它的干净与整洁,并且有类似龙虾油、鸸鹋肉、夹豌豆咸肉片 (Pea Meal Bacon)汉堡等食品。“下面还有更好玩的,”说完布鲁斯就往地下室走。始建于 1803年的市场,最初时候与当时的市议会同在一幢大楼。后来议会搬出,市场在1905年重新建起并扩充,北边的建筑还将最初的市政厅古迹包含在内,形成“楼内楼”。而推算起来,这层售卖着熟食、蔬果和粮油产品的市集就是多伦多最最古老的区域。

跟着布鲁斯,我们找到多伦多工薪阶层口中最好吃的香肠三明治。因为是在地下一层,价格也相对更亲民。他还跟一些正在吃中饭的人打招呼。叼着比萨,他又迅速钻进一条不起眼的小巷里,东方面孔的小贩正在清理那些蔫掉的花椰菜和菜心。他使劲拍了拍红色的墙体,“这面墙是多伦多最古老的墙壁,也是从前市议会的监狱和拷问处。”然而除了那个略带咸味的、周润发吃着这里的猪肉汉堡上了头条的当地报纸,我记得这个市场的,却是无处不在的图说市场史,包括市场入口处的展示、包括二楼的市场博物馆。那些旧照片,有1890年的多伦多市场旧址、105年前举行的瓜果鲜花展销会等等,连同脚下一层那些活灵活现的场景,完整了一个对市场的认识。

临走前,布鲁斯站在一幅巨大的壁画,“这是多伦多,你可以看到教堂、餐厅,还有我。”顺着布鲁斯手指的方向,我看到“Bruce Bell”登上报纸的头条,“研究多伦多历史三十年了,所以他们也把我画上去。”

我问他,这是你最得意的事儿吗?他说,“是呀,还有,我的名字和照片也在市政厅的照片墙上。”